- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 今回の円高はいつもと違う~ドル高シナリオの再考

2018年02月02日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2.日銀金融政策(1月):早期緩和縮小観測の打ち消しに注力

(日銀)現状維持

日銀は1月22日~23日に開催された金融政策決定会合において、金融政策を維持した。長短金利操作(マイナス金利▲0.1%、10年国債利回りゼロ%程度)、資産買入れ方針(長期国債買入れメド年間80兆円増、ETF買入れ年間6兆円増など)ともに変更はなかった。就任以降、長短金利操作の方針に反対している片岡委員は、今回も反対を表明。前回同様、「10年以上の国債金利を幅広く引き下げるよう、買入れを行うことが適当である」と主張した。

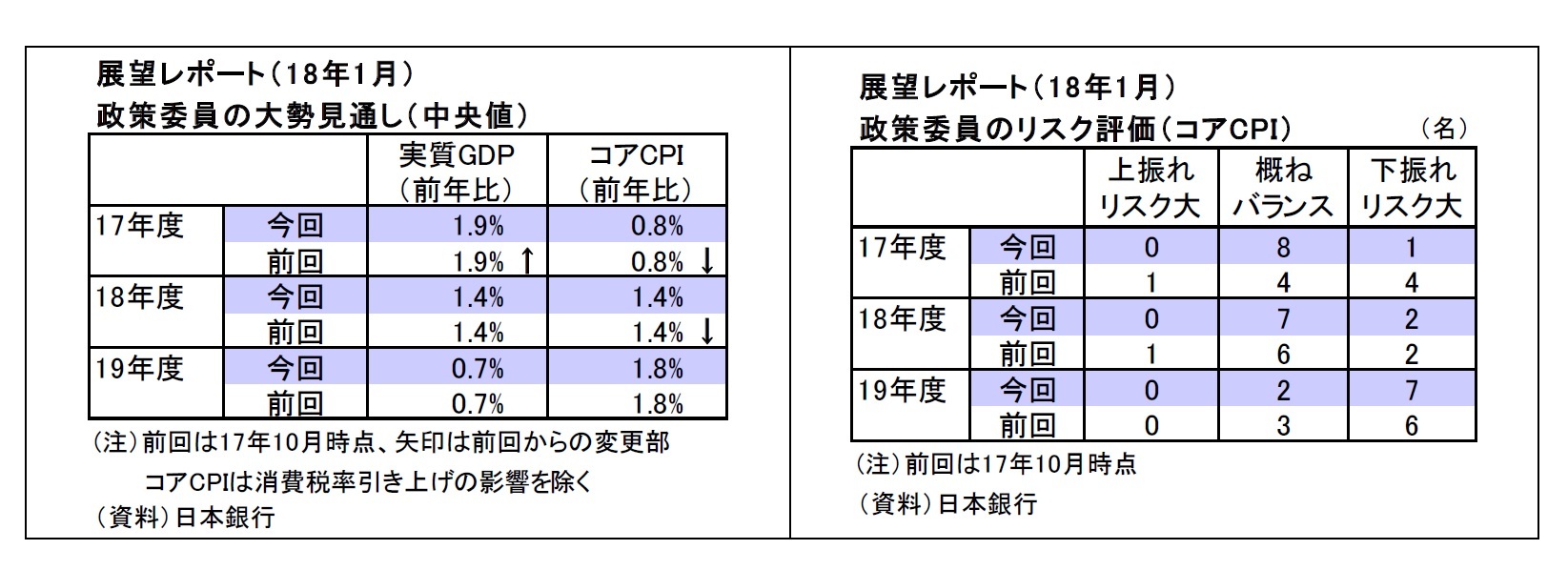

会合終了後に公表された展望レポートでは、景気の総括判断を前回同様、「緩やかに拡大している」に据え置いた一方、予想物価上昇率については「横ばい圏内」と上方修正(前回は「弱含み」)した。また、2017~19年度の政策委員の大勢見通しは、中央値では実質GDP成長率、物価上昇率ともに前回(昨年10月時点)から変化なしとなったが、回答のレンジはやや上方にシフトした。2%目標の達成時期については、引き続き「19年度頃」としている。

会合後の総裁会見では、9日の国債オペ減額を受けて緩和縮小観測が燻るなか、政策金利の(上方への)調整の可能性について質問が集中した。黒田総裁は、「(物価目標達成まで)なお距離があることを踏まえると、出口のタイミングやその際の対応を検討する局面には至っていない」、「(今後、予想物価上昇率が上がって景気刺激効果が強まったとしても)上がったから直ちに金利の調整が必要になるとは全く考えていない」、「日々の国債買入れオペの運営が先行きの政策スタンスを示すことはない」などと答え、緩和縮小観測の払拭を図った。また、会見中に「粘り強く金融緩和を続ける」という主旨の発言を6回も繰り返し、前回(3回)、前々回(2回)での発言回数を大幅に上回った。

ETF買入れについても、「現時点で見直す必要はない」、「継続することで問題ない」と述べ、縮小観測の打ち消しに努めた。

一方、1月31日に公表された同会合の「主な意見」では、現行金融緩和(ETF買入れを含む)の副作用を検討する必要性、将来に金利水準の調整を検討する必要性を指摘する複数の意見がみられた。今のところ主流派を形成しているわけではないが、日銀内でも政策調整に向けた機運が燻っているだけに、今後の広がりが注目される。

日銀は1月22日~23日に開催された金融政策決定会合において、金融政策を維持した。長短金利操作(マイナス金利▲0.1%、10年国債利回りゼロ%程度)、資産買入れ方針(長期国債買入れメド年間80兆円増、ETF買入れ年間6兆円増など)ともに変更はなかった。就任以降、長短金利操作の方針に反対している片岡委員は、今回も反対を表明。前回同様、「10年以上の国債金利を幅広く引き下げるよう、買入れを行うことが適当である」と主張した。

会合終了後に公表された展望レポートでは、景気の総括判断を前回同様、「緩やかに拡大している」に据え置いた一方、予想物価上昇率については「横ばい圏内」と上方修正(前回は「弱含み」)した。また、2017~19年度の政策委員の大勢見通しは、中央値では実質GDP成長率、物価上昇率ともに前回(昨年10月時点)から変化なしとなったが、回答のレンジはやや上方にシフトした。2%目標の達成時期については、引き続き「19年度頃」としている。

会合後の総裁会見では、9日の国債オペ減額を受けて緩和縮小観測が燻るなか、政策金利の(上方への)調整の可能性について質問が集中した。黒田総裁は、「(物価目標達成まで)なお距離があることを踏まえると、出口のタイミングやその際の対応を検討する局面には至っていない」、「(今後、予想物価上昇率が上がって景気刺激効果が強まったとしても)上がったから直ちに金利の調整が必要になるとは全く考えていない」、「日々の国債買入れオペの運営が先行きの政策スタンスを示すことはない」などと答え、緩和縮小観測の払拭を図った。また、会見中に「粘り強く金融緩和を続ける」という主旨の発言を6回も繰り返し、前回(3回)、前々回(2回)での発言回数を大幅に上回った。

ETF買入れについても、「現時点で見直す必要はない」、「継続することで問題ない」と述べ、縮小観測の打ち消しに努めた。

一方、1月31日に公表された同会合の「主な意見」では、現行金融緩和(ETF買入れを含む)の副作用を検討する必要性、将来に金利水準の調整を検討する必要性を指摘する複数の意見がみられた。今のところ主流派を形成しているわけではないが、日銀内でも政策調整に向けた機運が燻っているだけに、今後の広がりが注目される。

今後の金融政策については、長期にわたって現行の金融緩和の枠組みが継続するとみられる。ただし、副作用を事前に防止し、粘り強くイールドカーブ・コントロールを続けるために、今年後半以降、長めの金利の上昇を促す微調整を行う可能性が高いだろう。長期金利目標を「0%程度」に据え置いたまま、従来よりも長期・超長期金利の上昇を許容する方法や、目標の対象を10年債から5年債等に変更することで長期・超長期金利の上昇を促す方法を採ると考えられる。その際は、あくまでも「緩和の調整であって、引き締めではない」ことを強調するだろう。

また、ETFの買入れペース(年6兆円増)についても年内に減額に踏み切ると予想。その際は国債買入同様、目標を維持したままでステルス的に買入れペースを落とし、既成事実化していく手法を取る可能性が高いとみている。

また、ETFの買入れペース(年6兆円増)についても年内に減額に踏み切ると予想。その際は国債買入同様、目標を維持したままでステルス的に買入れペースを落とし、既成事実化していく手法を取る可能性が高いとみている。

3.金融市場(1月)の振り返りと当面の予想

(10年国債利回り)

1月の動き 月初0.0%台半ばでスタートし、月末は0.0%台後半に。

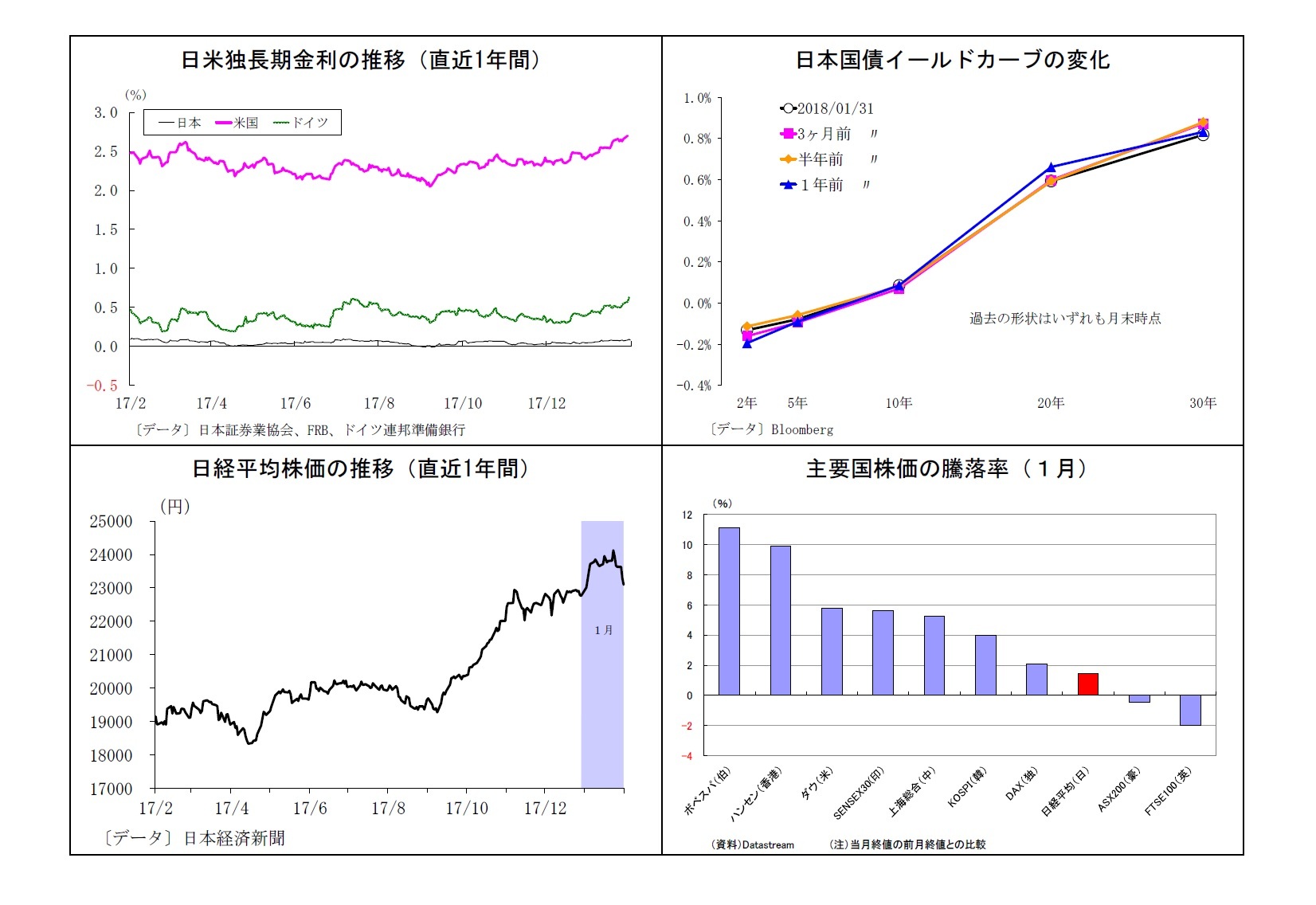

月初、0.0%台半ばでスタートした後、海外経済の回復期待を背景とする株高・米金利上昇を受けて、5日に0.0%台後半へと上昇。9日の日銀オペ減額を受けた緩和縮小観測により、さらに水準を切り上げる。その後も日銀による緩和縮小への警戒や米金利上昇を受けて高止まりが継続。月末には日銀がオペを増額したが効果は限定的に留まり、0.0%台後半で終了した。

当面の予想

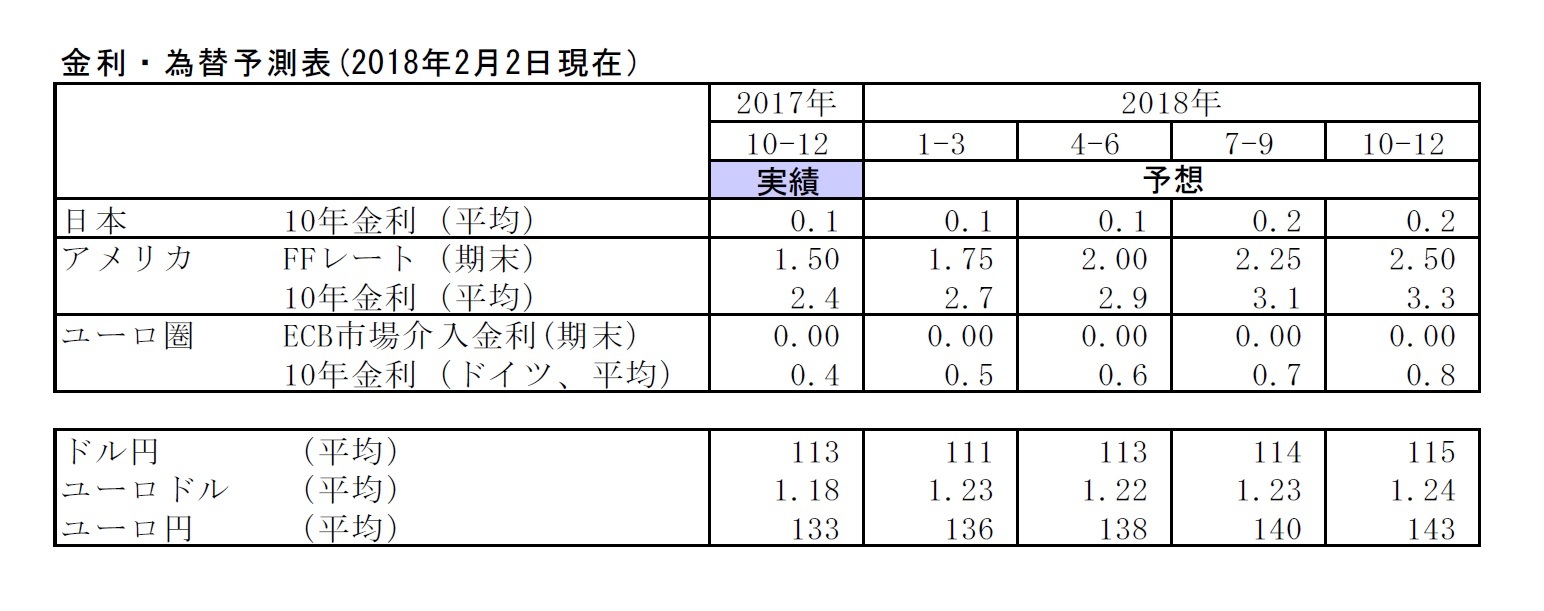

本日、長期金利が0.1%の節目に肉薄したことを受けて、日銀は指値オペを実施。足元は若干低下して0.0%台後半で推移している。今後も3月の利上げ観測などから米金利は上昇に向かい、日本の長期金利にも上昇圧力が波及するだろう。一方で日銀は現段階で0.1%を上回る金利上昇を許容せず、早期緩和縮小観測を払拭するためにも国債オペ増額や指値オペによって、金利上昇の抑制に注力するだろう。当面は0.0%台後半~0.1%付近での推移を予想する。

1月の動き 月初0.0%台半ばでスタートし、月末は0.0%台後半に。

月初、0.0%台半ばでスタートした後、海外経済の回復期待を背景とする株高・米金利上昇を受けて、5日に0.0%台後半へと上昇。9日の日銀オペ減額を受けた緩和縮小観測により、さらに水準を切り上げる。その後も日銀による緩和縮小への警戒や米金利上昇を受けて高止まりが継続。月末には日銀がオペを増額したが効果は限定的に留まり、0.0%台後半で終了した。

当面の予想

本日、長期金利が0.1%の節目に肉薄したことを受けて、日銀は指値オペを実施。足元は若干低下して0.0%台後半で推移している。今後も3月の利上げ観測などから米金利は上昇に向かい、日本の長期金利にも上昇圧力が波及するだろう。一方で日銀は現段階で0.1%を上回る金利上昇を許容せず、早期緩和縮小観測を払拭するためにも国債オペ増額や指値オペによって、金利上昇の抑制に注力するだろう。当面は0.0%台後半~0.1%付近での推移を予想する。

(ドル円レート)

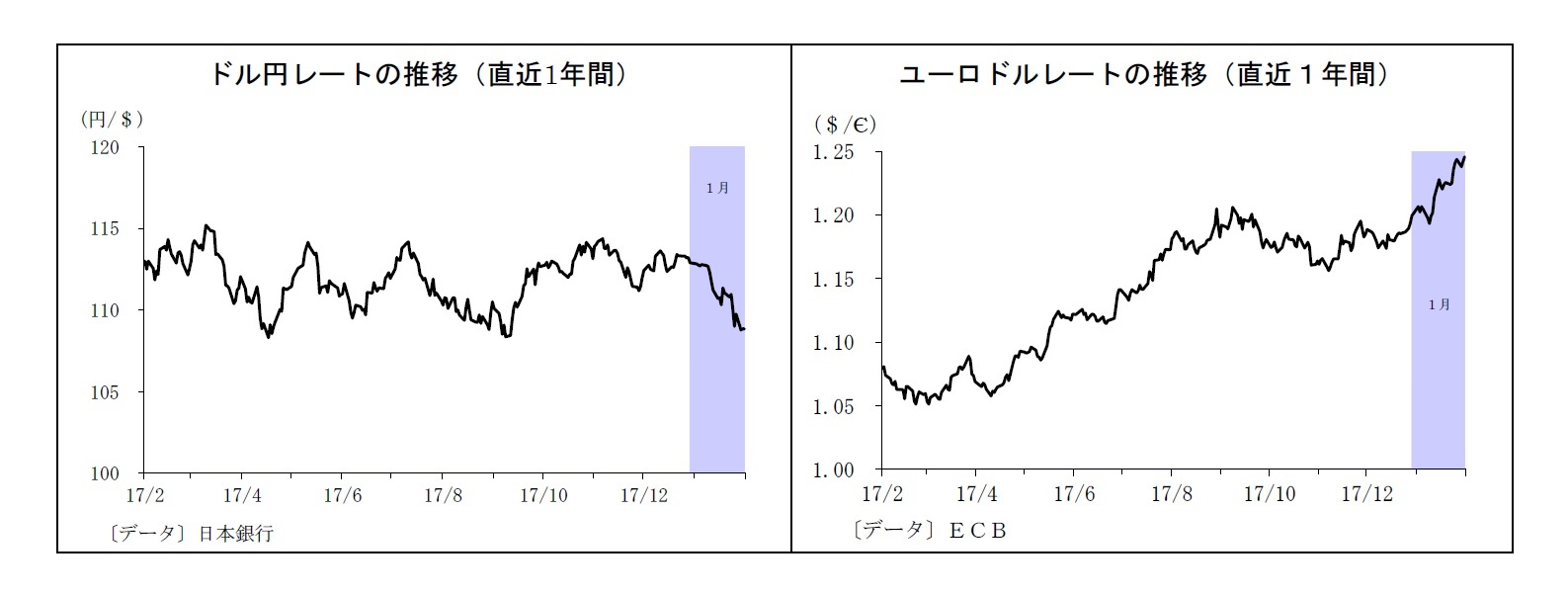

1月の動き 月初112円台後半でスタートし、月末は108円台後半に。

月の上旬は112円台後半での推移が続いたが、日銀のオペ減額を受けた緩和縮小観測や中国による米債投資削減報道(後に中国当局が否定)などから円高ドル安が進み、11日には111円台に。さらにECBの緩和縮小観測に伴うユーロ買いがドル売り圧力となり、15日には110円台に下落。その後一旦は111円台に戻したものの、ユーロ買いの継続や米保護主義への警戒、米財務長官によるドル安容認ととれる発言でドル安が加速し、月終盤には108円台へ下落。月末も108円台後半で終了した。

当面の予想

今月に入り、米国の3月利上げ観測の高まりや日銀の指値オペ実施を受けてややドルが買い戻され、足元は109円台後半で推移している。目先は本日夜の米雇用統計結果が注目されるが、冴えない内容なら素直にドル安反応に。良好な結果の場合にはやや円安方向に戻すものの、米金利上昇が株安に波及することでドルの上値が抑えられる可能性が高い。日銀の緩和縮小への警戒も燻り、当面ドルの上値が重い状況が続きそうだ。

1月の動き 月初112円台後半でスタートし、月末は108円台後半に。

月の上旬は112円台後半での推移が続いたが、日銀のオペ減額を受けた緩和縮小観測や中国による米債投資削減報道(後に中国当局が否定)などから円高ドル安が進み、11日には111円台に。さらにECBの緩和縮小観測に伴うユーロ買いがドル売り圧力となり、15日には110円台に下落。その後一旦は111円台に戻したものの、ユーロ買いの継続や米保護主義への警戒、米財務長官によるドル安容認ととれる発言でドル安が加速し、月終盤には108円台へ下落。月末も108円台後半で終了した。

当面の予想

今月に入り、米国の3月利上げ観測の高まりや日銀の指値オペ実施を受けてややドルが買い戻され、足元は109円台後半で推移している。目先は本日夜の米雇用統計結果が注目されるが、冴えない内容なら素直にドル安反応に。良好な結果の場合にはやや円安方向に戻すものの、米金利上昇が株安に波及することでドルの上値が抑えられる可能性が高い。日銀の緩和縮小への警戒も燻り、当面ドルの上値が重い状況が続きそうだ。

(ユーロドルレート)

1月の動き 月初1.20ドル台後半からスタートし、月末は1.24ドル台後半に。

月初、1.20ドル台で推移した後、利益確定のユーロ売りで8日に1.19ドル台へ下落。その後、12月のECB理事会議事録で今年早期のフォワード・ガイダンス見直しの可能性が示唆されたことでユーロ買いが活発化し、11日には1.20ドル台を回復。独大連立協議入り合意も加わり、15日には1.22ドル台へと上昇した。その後、24日には米財務長官によるドル安容認ととれる発言でドル安が加速、25日のECB理事会後の会見でドラギ総裁はユーロ高をけん制したが、「それほど強いけん制ではない」と受け止められ、1.24ドル台に上昇。月末も1.24ドル台後半で着地した。

当面の予想

今月に入っても、ユーロ圏の堅調な経済指標などがユーロの下支えとなり、足元も1.25ドル付近で推移している。今後も好調な景気を背景とするECBの早期緩和縮小観測がユーロの下支えとなるが、投機筋のユーロ買いポジションが大きく積み上がっており、利益確定売りが入りやすいこと、昨今のユーロ高を受けてECB要人からのユーロ高けん制が強まる可能性があること、3月のイタリア総選挙を控えて政治リスクへの警戒が燻りやすいことから、ユーロは伸び悩む可能性が高いとみている。

1月の動き 月初1.20ドル台後半からスタートし、月末は1.24ドル台後半に。

月初、1.20ドル台で推移した後、利益確定のユーロ売りで8日に1.19ドル台へ下落。その後、12月のECB理事会議事録で今年早期のフォワード・ガイダンス見直しの可能性が示唆されたことでユーロ買いが活発化し、11日には1.20ドル台を回復。独大連立協議入り合意も加わり、15日には1.22ドル台へと上昇した。その後、24日には米財務長官によるドル安容認ととれる発言でドル安が加速、25日のECB理事会後の会見でドラギ総裁はユーロ高をけん制したが、「それほど強いけん制ではない」と受け止められ、1.24ドル台に上昇。月末も1.24ドル台後半で着地した。

当面の予想

今月に入っても、ユーロ圏の堅調な経済指標などがユーロの下支えとなり、足元も1.25ドル付近で推移している。今後も好調な景気を背景とするECBの早期緩和縮小観測がユーロの下支えとなるが、投機筋のユーロ買いポジションが大きく積み上がっており、利益確定売りが入りやすいこと、昨今のユーロ高を受けてECB要人からのユーロ高けん制が強まる可能性があること、3月のイタリア総選挙を控えて政治リスクへの警戒が燻りやすいことから、ユーロは伸び悩む可能性が高いとみている。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年02月02日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【今回の円高はいつもと違う~ドル高シナリオの再考】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

今回の円高はいつもと違う~ドル高シナリオの再考のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!