- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 今回の円高はいつもと違う~ドル高シナリオの再考

2018年02月02日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.トピック:今回の円高はいつもと違う

2018年1月、為替市場では大幅な円高ドル安が進行した。ドル円レートは年初112円台後半でスタートしたのち徐々に水準を切り下げ、月終盤には110円の節目を割り込み、一時108円台前半を付ける場面もあった。今月に入り、タカ派的なFOMC声明や日銀による指値オペ等でやや円安方向に戻しているが、それでも110円の節目を回復していない。

(米金利上昇なのに円高ドル安)

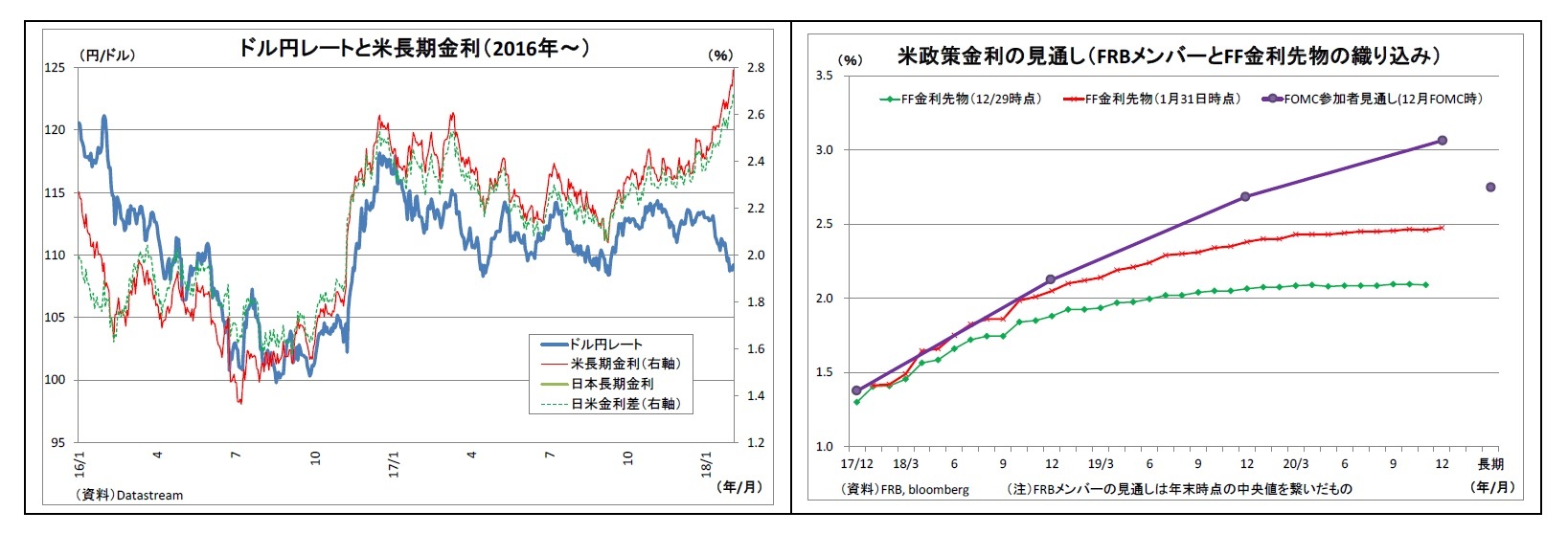

従来、ドル円レートは米長期金利との連動性が極めて高い状況が続いてきた。2016年以降、110円を割り込んだ円高局面(2016年春~秋、2017年4月、同9月など)を振り返っても、米利上げ観測の後退や地政学リスクへの警戒によって米長期金利が低下し、日米金利差の縮小を通じて円高ドル安が進むことが一般的であった。

ただし、今回は様相が大きく異なる。米税制改革への期待などから最近の米利上げ観測は高まっている。現にFF金利先物市場が織り込む利上げペースは、FRBメンバーの見通しほどではないにせよ、昨年末以降、顕著に上振れている。これに伴って(先々の利上げを反映する)米長期金利は上昇し、日米金利差は拡大しており、本来であれば円安ドル高が進んでもおかしくないなかで、逆行する形で円高ドル安が進んだ。

従来、ドル円レートは米長期金利との連動性が極めて高い状況が続いてきた。2016年以降、110円を割り込んだ円高局面(2016年春~秋、2017年4月、同9月など)を振り返っても、米利上げ観測の後退や地政学リスクへの警戒によって米長期金利が低下し、日米金利差の縮小を通じて円高ドル安が進むことが一般的であった。

ただし、今回は様相が大きく異なる。米税制改革への期待などから最近の米利上げ観測は高まっている。現にFF金利先物市場が織り込む利上げペースは、FRBメンバーの見通しほどではないにせよ、昨年末以降、顕著に上振れている。これに伴って(先々の利上げを反映する)米長期金利は上昇し、日米金利差は拡大しており、本来であれば円安ドル高が進んでもおかしくないなかで、逆行する形で円高ドル安が進んだ。

この違和感のある動きの背景には複数の要因が存在する。まずは「ドルの弱さが際立ったこと」だ。昨年末以降、ECBの早期緩和縮小観測が高まり、ユーロ高圧力が高まった。また、資源国通貨(ノルウェークローネ、豪ドル、カナダドルなど)は原油価格上昇を受けて、ポンドは無秩序なBrexitへの警戒感緩和を受けて、それぞれ上昇圧力が高まった。これらの通貨が対ドルで買われた結果、ドル安の色彩が強まり、ドル円にもドル安圧力が波及することになった。実際、昨年末以降の主要通貨の実効レート1を確認すると(表紙図表参照)、資源国通貨やポンド、ユーロの実効レートが上昇する一方、ドルは大きく下落している。

この違和感のある動きの背景には複数の要因が存在する。まずは「ドルの弱さが際立ったこと」だ。昨年末以降、ECBの早期緩和縮小観測が高まり、ユーロ高圧力が高まった。また、資源国通貨(ノルウェークローネ、豪ドル、カナダドルなど)は原油価格上昇を受けて、ポンドは無秩序なBrexitへの警戒感緩和を受けて、それぞれ上昇圧力が高まった。これらの通貨が対ドルで買われた結果、ドル安の色彩が強まり、ドル円にもドル安圧力が波及することになった。実際、昨年末以降の主要通貨の実効レート1を確認すると(表紙図表参照)、資源国通貨やポンド、ユーロの実効レートが上昇する一方、ドルは大きく下落している。また、米国の政治要因もドル安圧力になった。1月下旬に米国がセーフガード(緊急輸入制限措置)を発動したことで保護主義への警戒が高まったほか、ムニューシン財務長官がドル安容認発言を行い(後に否定)、米政権がドル安を志向するとの観測が強まった。

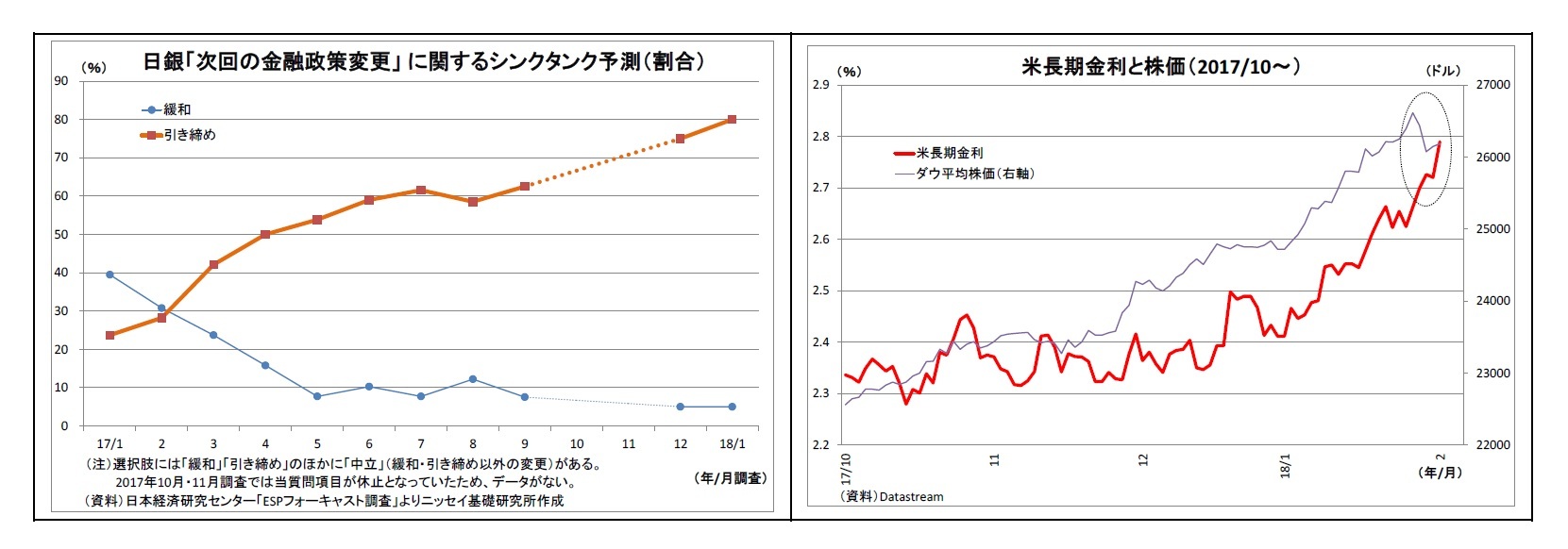

この際に、かつてのように日銀の追加緩和観測が高まったり、緩和の長期化が意識されたりすれば、ドルも円も売られる形となり、ドル円の下落は食い止められたはずだが、現在は逆に日銀の緩和縮小観測が燻っている状況にある。ESPフォーキャスト調査におけるシンクタンク等の予想を見ると、昨年以降、「次回の金融政策変更は引き締め」と見る割合が徐々に上昇してきた。そうした中で1月9日に日銀が超長期ゾーンの国債オペ減額を行ったことで、緩和縮小への警戒が表面化して円が買い戻され、円高ドル安に拍車をかけた。

さらに直近では、米利上げ観測の高まりが株価を通じてドル高を抑制している面がある。利上げ観測が高まることで米長期金利が上昇し、好景気の中で低金利が続くという「適温相場」を見込んで過熱感・割高感が高まっていた米株価の調整を促したことで、リスク回避的な円買い圧力が発生した。いわば、利上げの副作用と言える。

つまり、年初からの円高ドル安は、「米長期金利上昇という本来のドル高圧力を、(1)ユーロや資源国通貨等の上昇、(2)米政権の保護主義・ドル安志向への警戒、(3)日銀の緩和縮小観測、(4)米金利上昇に伴う株価の調整、による円高ドル安圧力が上回り、円高ドル安が進行した」と整理できる。

さらに直近では、米利上げ観測の高まりが株価を通じてドル高を抑制している面がある。利上げ観測が高まることで米長期金利が上昇し、好景気の中で低金利が続くという「適温相場」を見込んで過熱感・割高感が高まっていた米株価の調整を促したことで、リスク回避的な円買い圧力が発生した。いわば、利上げの副作用と言える。

つまり、年初からの円高ドル安は、「米長期金利上昇という本来のドル高圧力を、(1)ユーロや資源国通貨等の上昇、(2)米政権の保護主義・ドル安志向への警戒、(3)日銀の緩和縮小観測、(4)米金利上昇に伴う株価の調整、による円高ドル安圧力が上回り、円高ドル安が進行した」と整理できる。

1 当該通貨と複数通貨の2国間為替レートを、当該国の貿易シェアで按分したもので、通貨の総合的な強弱を示す。

(ドル高シナリオの再考)

筆者は従来、今後のドル円について、「米利上げに伴う米長期金利上昇(日米金利差拡大)を主因として、円安ドル高に向かう」と予測してきたが、年初から米金利上昇のなかで円高ドル安が進行したことを踏まえて、ドル高シナリオを再考してみる。

まず、米長期金利は今後も上昇に向かうだろう。米経済は堅調であるうえ、今後税制改正の効果も顕在化することが見込まれ、FRBは利上げを加速する可能性が高い。これを受けて米金利が上昇する一方、日銀は大幅な金利上昇を許容しないため、日米金利差は拡大に向かうことになる。

日米金利差が拡大した場合、円安ドル高に働くというメカニズム自体は不変と考えている。相対的にドルの投資妙味が高まり、ドル需要を高める効果があるためだ。また、従来長らく強い連動性があった日米金利差とドル円が、ここに来て全く無関係になる理由もない。

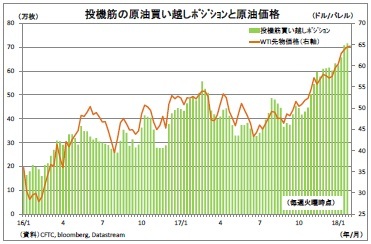

次にユーロや資源国通貨の行方だが、今後は上昇圧力が一服するだろう。市場はユーロに関して早期の緩和縮小を織り込んでいるが、ユーロ高が進むこと自体が物価押し下げを通じて緩和の縮小を遅れさせかねない。ECBのユーロ高けん制が予想されることもあり、持続的な上昇は難しい。資源国通貨に関しても、上昇の背景にある原油高は投機筋が主導している側面があり、息切れは近いとみている。今後も原油価格上昇が続けば、米シェールの増産が加速して需給緩和に働くほか、OPEC内で減産の継続に関して意見対立が強まる可能性もある(なお、ポンドの行方に関しては、英国のEU離脱交渉次第の面が強く、不透明感が強い)。

つまり、今後も米金利上昇に伴う日米金利差拡大が続く一方、ユーロ・資源国通貨の上昇圧力が一服することで、ドル円はやはり円安ドル高に向かう可能性が高いと見ている。

ただし、今後も米政権による保護主義やドル安志向に対する警戒、日銀の緩和縮小観測は払拭されず、円安ドル高の進行を抑制しそうだ。

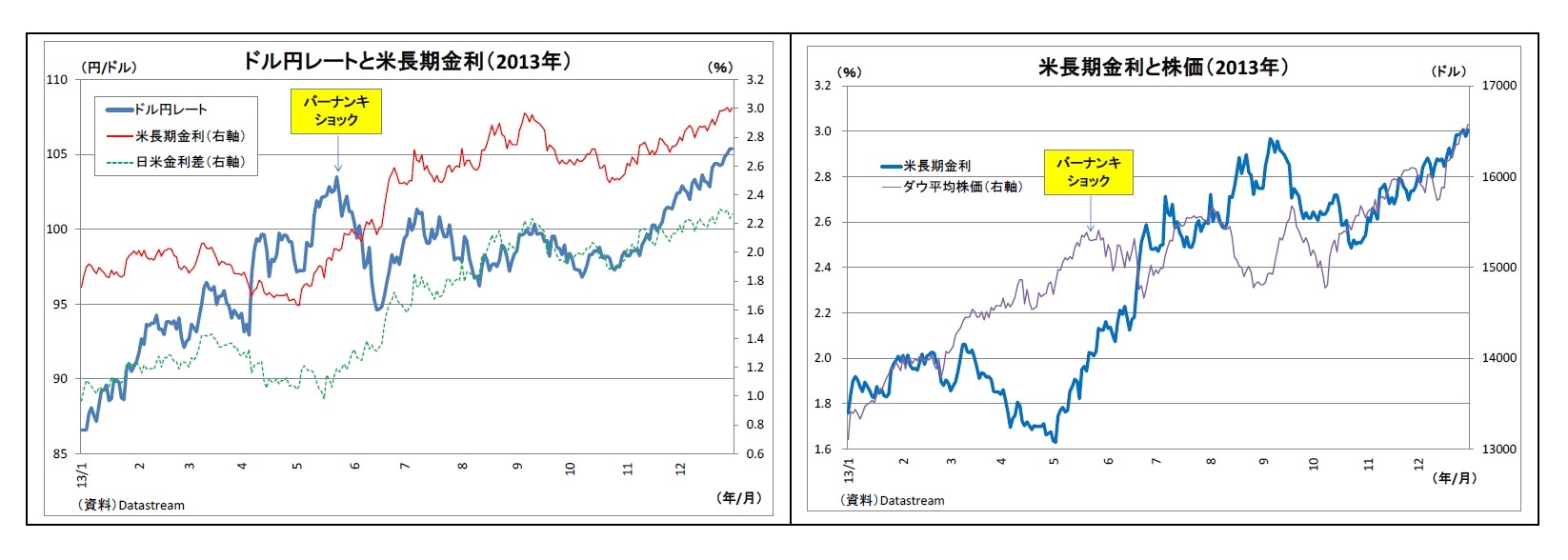

また、米金利上昇に伴う株価の調整もたびたび円高圧力になるだろう。米金利上昇が株価の調整をもたらし、円高に繋がった過去の事例としては、2013年半ばのバーナンキショックがある。この際は金利上昇が織り込まれて株式市場の動揺が収まるまで2~3ヵ月の間、円高圧力がかかった。米株価には未だ過熱感や割高感があるだけに、今後も米金利上昇への警戒が高まる局面で、一時的に米株安を通じたリスク回避的な円高が起こる可能性が高い。

以上を踏まえると、今後のドル円は円安ドル高に向かうものの、そのペースは緩やかなものとなり、たびたび円高局面を挟む展開が予想される(具体的な予測値は8ページ表に記載)。

筆者は従来、今後のドル円について、「米利上げに伴う米長期金利上昇(日米金利差拡大)を主因として、円安ドル高に向かう」と予測してきたが、年初から米金利上昇のなかで円高ドル安が進行したことを踏まえて、ドル高シナリオを再考してみる。

まず、米長期金利は今後も上昇に向かうだろう。米経済は堅調であるうえ、今後税制改正の効果も顕在化することが見込まれ、FRBは利上げを加速する可能性が高い。これを受けて米金利が上昇する一方、日銀は大幅な金利上昇を許容しないため、日米金利差は拡大に向かうことになる。

日米金利差が拡大した場合、円安ドル高に働くというメカニズム自体は不変と考えている。相対的にドルの投資妙味が高まり、ドル需要を高める効果があるためだ。また、従来長らく強い連動性があった日米金利差とドル円が、ここに来て全く無関係になる理由もない。

次にユーロや資源国通貨の行方だが、今後は上昇圧力が一服するだろう。市場はユーロに関して早期の緩和縮小を織り込んでいるが、ユーロ高が進むこと自体が物価押し下げを通じて緩和の縮小を遅れさせかねない。ECBのユーロ高けん制が予想されることもあり、持続的な上昇は難しい。資源国通貨に関しても、上昇の背景にある原油高は投機筋が主導している側面があり、息切れは近いとみている。今後も原油価格上昇が続けば、米シェールの増産が加速して需給緩和に働くほか、OPEC内で減産の継続に関して意見対立が強まる可能性もある(なお、ポンドの行方に関しては、英国のEU離脱交渉次第の面が強く、不透明感が強い)。

つまり、今後も米金利上昇に伴う日米金利差拡大が続く一方、ユーロ・資源国通貨の上昇圧力が一服することで、ドル円はやはり円安ドル高に向かう可能性が高いと見ている。

ただし、今後も米政権による保護主義やドル安志向に対する警戒、日銀の緩和縮小観測は払拭されず、円安ドル高の進行を抑制しそうだ。

また、米金利上昇に伴う株価の調整もたびたび円高圧力になるだろう。米金利上昇が株価の調整をもたらし、円高に繋がった過去の事例としては、2013年半ばのバーナンキショックがある。この際は金利上昇が織り込まれて株式市場の動揺が収まるまで2~3ヵ月の間、円高圧力がかかった。米株価には未だ過熱感や割高感があるだけに、今後も米金利上昇への警戒が高まる局面で、一時的に米株安を通じたリスク回避的な円高が起こる可能性が高い。

以上を踏まえると、今後のドル円は円安ドル高に向かうものの、そのペースは緩やかなものとなり、たびたび円高局面を挟む展開が予想される(具体的な予測値は8ページ表に記載)。

(2018年02月02日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/22 | 揺れるドル円、日米金融政策と政治リスクの狭間で~マーケット・カルテ10月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/09/19 | 日銀短観(9月調査)予測~大企業製造業の業況判断DIは2ポイント上昇の15と予想、物価関連項目に注目 | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【今回の円高はいつもと違う~ドル高シナリオの再考】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

今回の円高はいつもと違う~ドル高シナリオの再考のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!