- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- ライフデザイン >

- 健康に関わる女性の不安-年齢とともに感染や罹患から介護へ、未婚40代は不安最多だが半数は対策をしておらず

健康に関わる女性の不安-年齢とともに感染や罹患から介護へ、未婚40代は不安最多だが半数は対策をしておらず

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――健康や医療、介護に関わる対策~特にない多数、不安最多40代未婚女性の半数は対策しておらず

最後に、健康や医療、介護に関わる不安に対して、どのような対策をしているのかを見る。

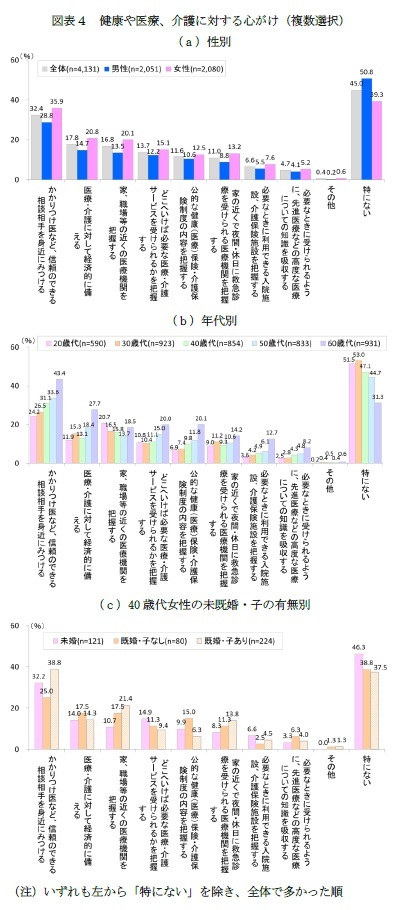

最後に、健康や医療、介護に関わる不安に対して、どのような対策をしているのかを見る。日常生活における健康や医療、介護に対する心がけについて尋ねたところ、全体では「かかりつけ医など、信頼のできる相談相手を身近にみつける」(32.4%)が最も多く、次いで「医療・介護に対しして経済的に備える」(17.8%)、「家、職場等の近くの医療機関を把握する」(16.8%)が続く。一方で「特にない」(45.0%)も多い。

性別に見ても男女とも全体と順序は同様である。なお、「特にない」を除く全ての項目で男性より女性の方が多い。

年代別には、50~60歳代は全体と同様の順序だが、20~40歳代は2位に「家、職場等の近くの医療機関を把握する」があがる。なお、「家、職場等の近くの医療機関を把握する」と「特にない」を除く各項目は高年齢ほど多く、「特にない」は若いほど多い傾向がある。また、図表は省略するが、未既婚別には、「特にない」を除く全ての項目で、未婚者より既婚者の方が多い。

つまり、図表2で見た不安の多い女性や高年齢層では、健康や医療、介護に対して日ごろから何らかの備えをしている者が多い傾向がある。

ところで、40歳代の未婚女性は最も不安の多い層だったが、同年代の女性と比べて「特にない」(46.3%)が多い。図表3に示したように、健康問題を抱える者が徐々に増える一方で約半数の女性は何の備えもしていないことが不安の背景にあるのかもしれない。

なお、40歳代の未婚女性が行っている対策では「どこへいけば必要な医療・介護サービスを受けられるかを把握する」や「必要なときに利用できる入院施設、介護保険施設を把握する」が同年代の女性より多いが、その他は既婚者と比べて少ない傾向がある。一方、既婚者では、子のいない女性は「医療・介護に対して経済的に備える」や「公的な健康(医療)保険・介護保険制度の内容を把握する」、「必要なときに受けられるように、先進医療などの高度な医療についての知識を吸収する」が多く、子のいる女性は「かかりつけ医など、信頼のできる相談相手を身近にみつける」や「家、職場等の近くの医療機関を把握する」、「家の近くで夜間・休日に救急診療を受けられる医療機関を把握する」が多い。つまり、40歳代の未婚女性は有事の時の施設やサービスの把握、子のいない女性は経済的な備えや制度等の理解、子のいる女性は有事というよりも日常的に利用するための医療機関の把握が多い傾向がある。これらの違いは、自分の面倒を見てくれる、あるいは、自分が面倒を見る家族の存在の有無によるものなのだろう。

ところで、男性は女性と比べて不安も少ない一方、健康や医療、介護に対する心がけも少ない。前述の通り、男性は女性ほど若い頃から健康意識が高くない影響もあるだろうが、健康などへの心がけについて同年代の既婚男女を比べると、「特にない」を除けば、おおむね男性の方が女性より少ないことから、妻にまかせて自分では特に対策をしていない男性も多い様子がうかがえる。

5――まとめ~多様化するライフコースに合った商品・サービス、政策で活気ある社会に、40歳代未婚女性は対策をすることで不安軽減の可能性も

不安が最も多いのは40歳代の未婚女性であり、背景には、自身の有事に面倒を見てくれる人がいない可能性に加え、女性特有のがん罹患率が上昇する年代であること、そして、これらの状況であるにも関わらず、約半数しか対策をしていないことも影響しているようだ。一方で男性は、女性と比べて不安が少ないが、対策をしている者も少ない。女性と比べれば健康意識が低いことに加え、既婚者では対策は妻にまかせており関心が薄いためだろう。

対策をしている者の少なさを見ると、40歳代の未婚女性の不安は、適切な対策をすることで軽減できる可能性がある。特に、既婚者と比べて日常的に利用するための医療機関(かかりつけ医や自宅・職場近くの医療機関、夜間・休日診療など)を把握している割合が少ない傾向があるため、要介護時など重篤な事態へ備えるだけでなく、日常時の不調に対する備えを充実させることも、不安を減らすことにつながるかもしれない。

平均寿命が延び、健康や医療、介護に関わる不安を抱える時期は長期化している。また、皆が同じような年齢で結婚し、子を持ち、同様のライフコースをたどっていた時代とは違い、現在ではライフコースは多様化し、不安の持ち方も多様化している。本稿で見たような性別や年齢、未既婚、子の有無、働き方などの属性に加えて、経済状況や居住地などでも違いがあるだろう。生活者の不安やニーズを丁寧に捉えた商品・サービスが提供されること、そして、政策が実行されることが、高齢化がますます進行する中でも活気ある社会につながるのではないだろうか。

(2018年01月31日「基礎研レポート」)

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/14 | 家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年9月)-「メリハリ消費」継続の中、前向きな変化の兆しも | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/11/10 | ブラックフライデーとEコマース~“選ばない買い物”の広がり-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/11/04 | パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月17日

QE速報:2025年7-9月期の実質GDPは前期比▲0.4%(年率▲1.8%)-トランプ関税の影響が顕在化し、6四半期ぶりのマイナス成長 -

2025年11月17日

【令和時代の2人の姿】入籍月の変化にみる「イマドキの選択」とは -

2025年11月14日

マレーシアGDP(2025年7-9月期)~内需は底堅く、外需は純輸出が改善 -

2025年11月14日

保険と年金基金における各種リスクと今後の状況(欧州 2025.10)-EIOPAが公表している報告書(2025年10月)の紹介 -

2025年11月14日

中国の不動産関連統計(25年10月)~販売が一段と悪化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【健康に関わる女性の不安-年齢とともに感染や罹患から介護へ、未婚40代は不安最多だが半数は対策をしておらず】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

健康に関わる女性の不安-年齢とともに感染や罹患から介護へ、未婚40代は不安最多だが半数は対策をしておらずのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!