- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 目指すべき賃上げ率は4%

2018年01月11日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

ベースアップ、実質賃金が重要

「目指すべき賃上げ率は4%です」と言うと驚かれることが多い。しかし、4%という数字には根拠がある。

春闘賃上げ率は2014年に13年ぶりに2%を上回った後、4年連続で2%台をキープしている。しかし、この場合の2%は定期昇給を含んだもので、労働市場の平均賃金に直接影響を与えるのは定期昇給を除いたベースアップだ。

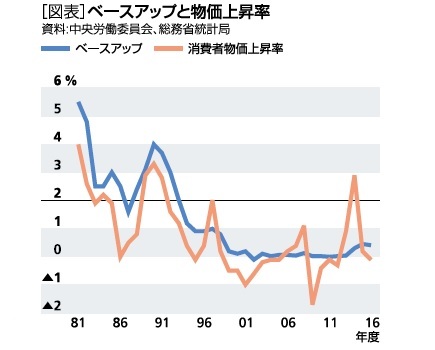

確かに、個々の労働者の賃金水準は平均的には毎年定期昇給分だけ上がっていく。しかし、毎年高齢者が定年などで退職する一方で、若い人が新たに働き始めるので、労働市場全体の平均年齢はほとんど変わらない。したがって、マクロベースの賃金上昇率を考える際には、定期昇給分を除いたベースアップを見ることが適切だ。2017年の春闘賃上げ率は2.11%(厚生労働省調査)だったが、定期昇給分を除いたベースアップは0.4%程度にすぎない。

また、労働者の生活や消費行動に直結するのは、名目賃金を消費者物価で割り引いた実質賃金である。デフレ下ではベースアップがなくても実質賃金はあまり下がらなかった。しかし、安倍政権が発足してから現在までの消費者物価は、消費税率引き上げの影響もあって6%近く上昇した。この間の名目賃金上昇率は2%弱にすぎないため、実質賃金は4%近く低下している。

春闘賃上げ率は2014年に13年ぶりに2%を上回った後、4年連続で2%台をキープしている。しかし、この場合の2%は定期昇給を含んだもので、労働市場の平均賃金に直接影響を与えるのは定期昇給を除いたベースアップだ。

確かに、個々の労働者の賃金水準は平均的には毎年定期昇給分だけ上がっていく。しかし、毎年高齢者が定年などで退職する一方で、若い人が新たに働き始めるので、労働市場全体の平均年齢はほとんど変わらない。したがって、マクロベースの賃金上昇率を考える際には、定期昇給分を除いたベースアップを見ることが適切だ。2017年の春闘賃上げ率は2.11%(厚生労働省調査)だったが、定期昇給分を除いたベースアップは0.4%程度にすぎない。

また、労働者の生活や消費行動に直結するのは、名目賃金を消費者物価で割り引いた実質賃金である。デフレ下ではベースアップがなくても実質賃金はあまり下がらなかった。しかし、安倍政権が発足してから現在までの消費者物価は、消費税率引き上げの影響もあって6%近く上昇した。この間の名目賃金上昇率は2%弱にすぎないため、実質賃金は4%近く低下している。

賃上げの要求水準が低い

2018年の春季交渉を巡る環境を確認すると、失業率は完全雇用とされる3%程度を下回る2%台後半まで低下し、企業収益も過去最高を更新し続けるほど絶好調だ。また、消費者物価(生鮮食品を除く総合)は2017年1月に上昇に転じた後、ゼロ%台後半まで伸びを高めている。賃上げ率を大きく左右する労働需給、企業収益、物価はいずれも明確に改善している。2018年は賃上げにとってまたとない好機といえる。

しかし、組合側の要求水準は上がっていない。連合の2018年春季生活闘争方針では、賃上げ要求水準が2年連続で据え置かれた。また、連合傘下組合の実際の要求水準も2013、2014年と大幅に上昇したが、2016、2017年と低下し、実際の賃上げ率も2年連続で低下した。組合からの要求水準が低いままでは実際の賃上げ率が大きく高まることは期待できないだろう。

そもそも、経営者に自ら進んで積極的な賃上げを行うことを期待することに無理があるかもしれない。経営者の重要な任務は自社の収益を最大化することであり、そのためにはなるべく賃金を上げずに働いてもらうほうが合理的だからだ。賃金を上げなければ優秀な社員が辞めてしまう、労働組合からの賃上げ要求が厳しくなる、などといった状況になって、やむなく賃金を上げるというのが実態ではないか。

しかし、組合側の要求水準は上がっていない。連合の2018年春季生活闘争方針では、賃上げ要求水準が2年連続で据え置かれた。また、連合傘下組合の実際の要求水準も2013、2014年と大幅に上昇したが、2016、2017年と低下し、実際の賃上げ率も2年連続で低下した。組合からの要求水準が低いままでは実際の賃上げ率が大きく高まることは期待できないだろう。

そもそも、経営者に自ら進んで積極的な賃上げを行うことを期待することに無理があるかもしれない。経営者の重要な任務は自社の収益を最大化することであり、そのためにはなるべく賃金を上げずに働いてもらうほうが合理的だからだ。賃金を上げなければ優秀な社員が辞めてしまう、労働組合からの賃上げ要求が厳しくなる、などといった状況になって、やむなく賃金を上げるというのが実態ではないか。

2%の物価目標と整合的な賃上げ率

ベースアップ2%を一般的に用いられる定期昇給込みの賃上げ率で表せば4%になる。これが冒頭で示した目指すべき賃上げ率の根拠だ。現実的には4%どころか安倍首相が経済界に要請した3%の賃上げを達成するのにも時間がかかるだろう。しかし、2%の物価目標と整合的な賃上げ率はあくまでも4%であり、3%が達成されたとしてもそれは通過点にすぎないことを認識しておくべきだろう。

(2018年01月11日「基礎研マンスリー」)

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【目指すべき賃上げ率は4%】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

目指すべき賃上げ率は4%のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!