- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 不動産市場・不動産市況 >

- WeWorkのビジネスモデルと不動産業への影響の考察(1)-Amazonを参考にプラットフォーマーという視点からの分析

WeWorkのビジネスモデルと不動産業への影響の考察(1)-Amazonを参考にプラットフォーマーという視点からの分析

佐久間 誠

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

規模の経済性とは、事業規模が拡大するほど、投入量1単位に対する生産量が増大し、生産性が高まる効果を言う。Amazonのビジネスモデルでは、事業規模の成長によるコスト低下が、規模の経済で説明できる。

Amazonで規模の経済性を最も発揮しているのが物流だ2。多くのEC事業者が物流のアウトソースを志向する中、Amazonは自前の物流網の整備に多額の投資を行ってきた。同社の最先端のハードとソフトを兼ね備えた物流施設はフルフィルメントセンターと呼ばれ、全国に展開することで、当日配送などの配送スピードと低価格の両立を可能にしている。また同社は物流網を活用して、マーケットプレイスを利用する販売者の物流を代行するFulfillment by Amazon(以下FBA)というサービスを提供している。FBAは商品の保管から注文処理・出荷・配送・返品に関するカスタマーサ-ビスなどを提供するものだ。これにより、第三者の負担を軽減するとともに、物流品質を高水準に保ち、低コストでの配送を可能にしている。同社は20年近い歳月と多くの資金・人材を投入して、最先端の物流網を構築した。高度な物流網は参入障壁が高く、同社の物流網は他社が容易に追いつけないレベルに達しているため、競合する上で大きな強みとなっている。

なおネットワーク効果も、規模の経済性も、スケール・メリットであるため、混同されることが多い。しかし、ネットワーク効果は規模の拡大によりユーザーの効用が高まるという外部性を表す「消費者サイドのスケール・メリット」であり、規模の生産性は規模の拡大により生産者の効率性が高まる「生産者サイドのメリット」であるため、異なる概念である。

2 販売数量増加による仕入単価の低減も、Amazonが享受する規模の経済の一種である。

範囲の経済性は、企業が多角化することで、企業の内部資源を複数の生産活動に活用することが可能となり、コストが削減される効果である。これもAmazonのビジネスモデルにおける、事業の成長(事業範囲の拡大)によるコスト低下を補足する概念だ。Amazonでは、書籍からエブリシング・ストアへと商品の多角化に加え、Kindleなどのデバイス開発やクラウドサービスであるAWS、AIアシスタントのAlexaの開発、決済事業であるAmazon Payなど事業の多角化を進めることで、範囲の経済性か発揮されている。

プラットフォームの経済性が発揮され、多数のユーザーがプラットフォームに集まるようになると、大量のデータが蓄積されるようになる。プラットフォーマーは、それらのデータを活用してビジネスを最適化することが可能となる。中国EC大手アリババ集団会長のジャック・マー氏は「データは新しい石油になる3」と表現したように、データは現代のビジネス環境において必要不可欠な存在だ。また、データはそのままでは使えないという点も石油と同じである。石油が精製・加工されることで利用可能になるのと同様に、データも選別や分析などの処理をすることではじめて現実世界で役に立つようになる。

AmazonはECを通じて、膨大な顧客データを蓄積し、活用してきた。例えば、同社のECサイトには「この商品を買った人はこんな商品も買っています」といった、おすすめ機能がある。同機能は、協調フィルタリングというアルゴリズムを使っている。協調フィルタリングは、購買履歴などの大量のデータから似ている顧客をセグメント化し、セグメント内の人が購入した商品をおすすめするというものである。

これまでリアルの商業店舗も、クレジットカードやPOSなどのデータをもとに、顧客をセグメント化して、マーケティングを行ってきた。しかし、マクロデータなどをもとに、居住地域や年齢、所得など、顧客の属性からニーズを推測するというものが一般的だった。ECではこれらのデータに加え、ECサイト内での行動など、個々人のミクロデータを用いて、顧客行動を分析できる。これにより、顧客のセグメントを1人単位にまで落としこみ、個々人の特性やニーズを反映したマーケティングが可能になったのだ。またAmazonではさらにセグメントを細分化し、個々人のニーズが状況や時間によって変化することに焦点をあて、リアルタイムのニーズを把握する0.1人単位のセグメンテーションにも対応できるようになってきている4。これまで小売業者が顧客一人ひとりを理解することは困難だったが、ECでは個々人の刻一刻と変化するニーズまでも把握することが可能になるかもしれないのだ。

また同社は顧客のニーズだけでなく、市場動向を分析する上でもプラットフォームで収集したデータを利用している。同社は、ECプラットフォームの運営者であると同時に、販売者でもある。そのため、マーケットプレイスでの第三者の販売動向などを見ながら、同社の販売戦略を構築し、また新商品を開発することも可能である。規模や資本力でAmazonに勝る販売者は少なく、同一または同機能の商品を同社以上に低価格で販売することができる小売業者も限られるため、Amazonは他社の販売動向などを知ることで、同社のシェアをさらに拡大し、収益を拡大することができるのである5。

Amazonはこれまで主にオンラインのデータを蓄積してきたが、米自然食品スーパーWholefoods Marketの買収やAmazon Books、Amazon Goといったリアル店舗の出店、AIスピーカーなどの事業に進出することでオフラインのデータの収集も拡大している。今後、オンラインで培ったデータ分析能力をオフラインにも活用していくことで、消費行動の一層の把握が可能となり、同社の優位性がさらに高まる可能性がある。

3 日本経済新聞(2017)参照。

4 Weigend (2017) 参照。

5 Stone (2013)、田中(2017) 参照。

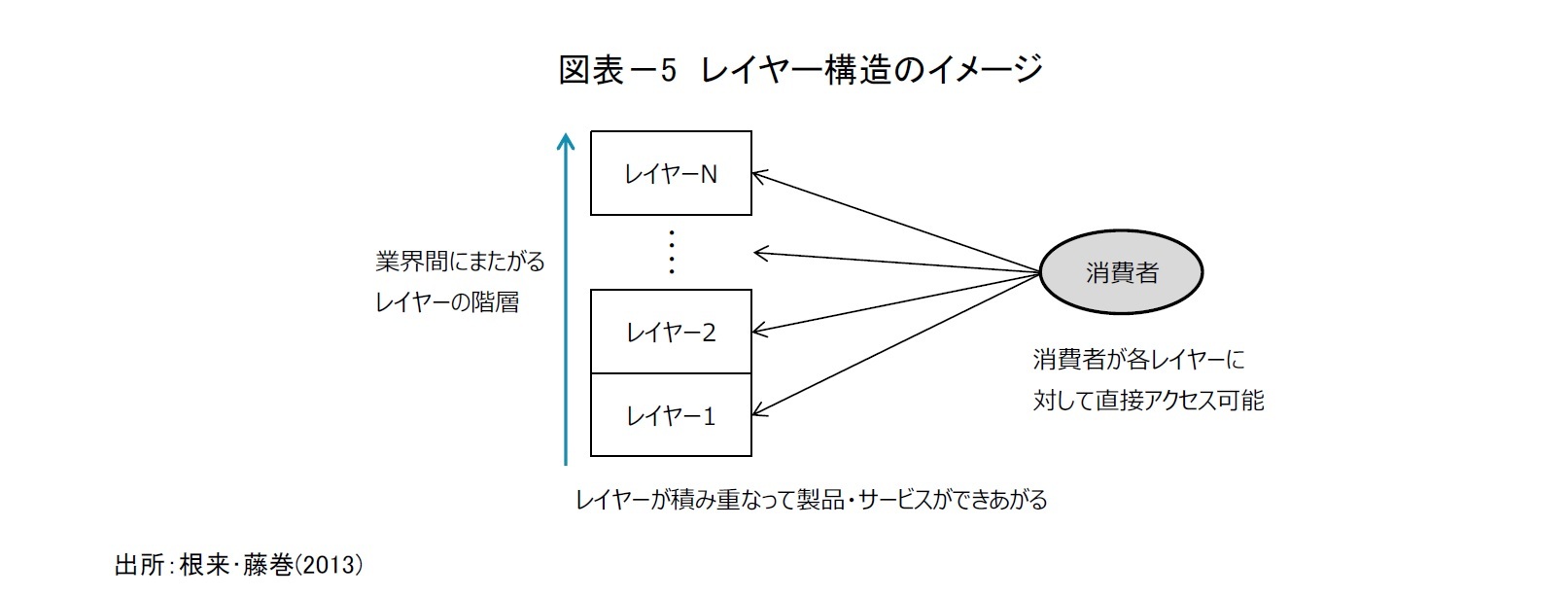

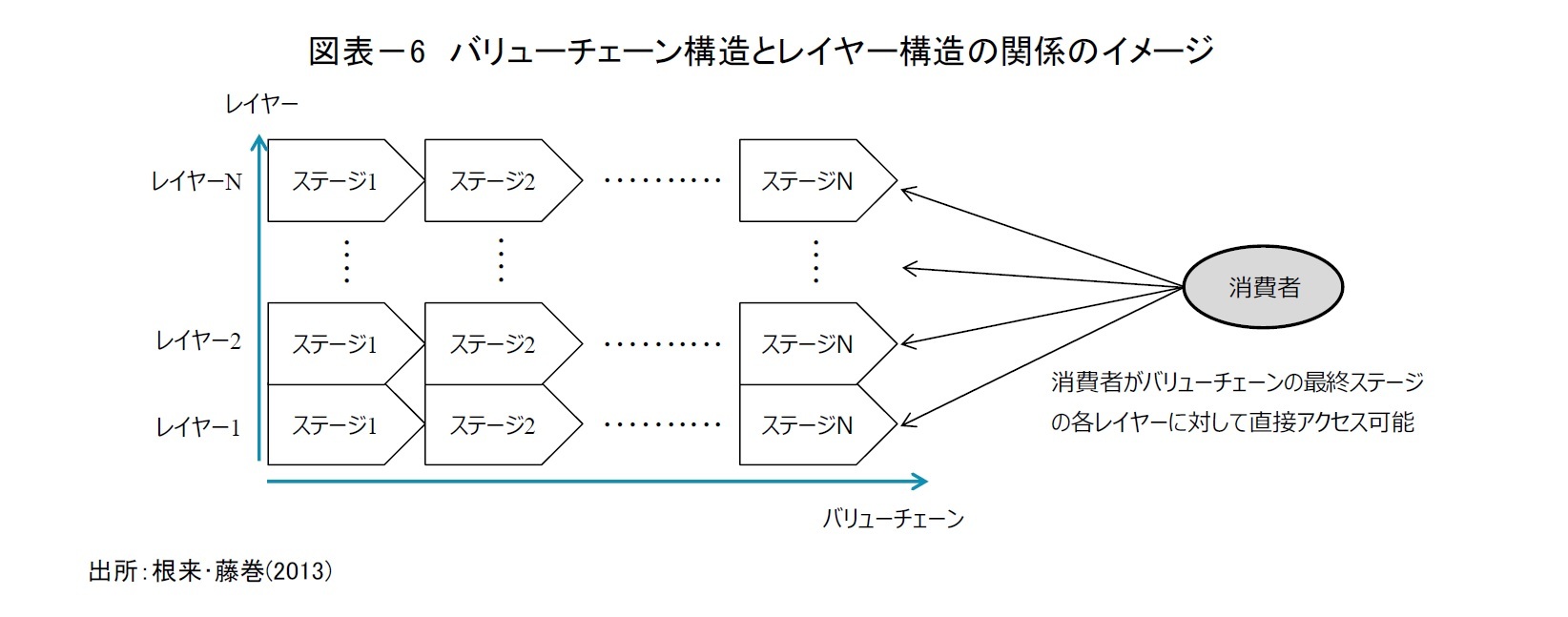

プラットフォーマーが台頭している背景には、産業構造の変化が進展したこともある。近年、様々な産業にデジタル化の波が押し寄せたことで、産業のモジュール化が進んでいる。産業のモジュール化6とは、「産業内の独立に活動する各ビジネス要素を適宜合成してビジネスを行うことができるようになること7」を意味する。そして産業がモジュール化し、製品やサービスがビジネス要素毎に分解されることで、産業構造が従来の「バリューチェーン型」から「レイヤー型」へシフトしている。

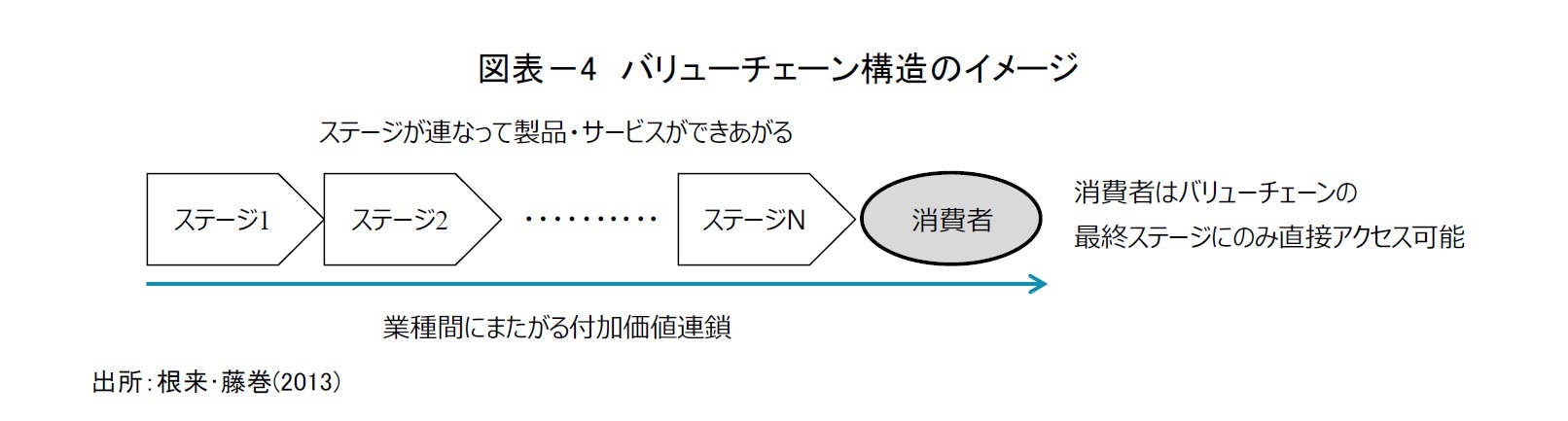

根来・藤巻(2013)によれば、バリューチェーン型とは、製造業などで見られる産業構造の枠組みで、川上企業から川下企業に沿ってプロセスが進むことで製品やサービスが完成し、最終的に川下企業から消費者が購入するというものである(図表-4)。

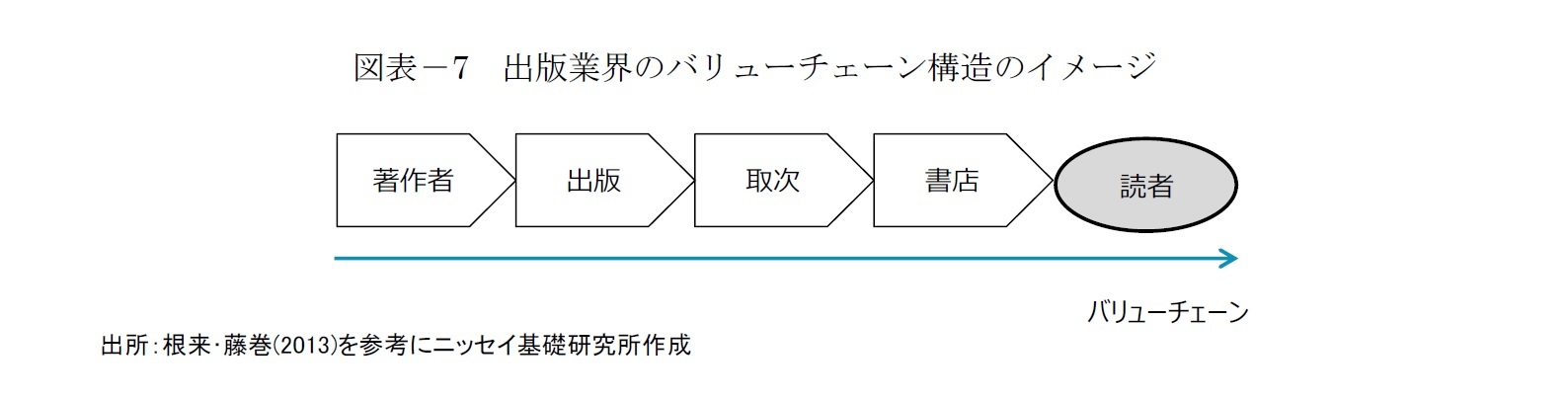

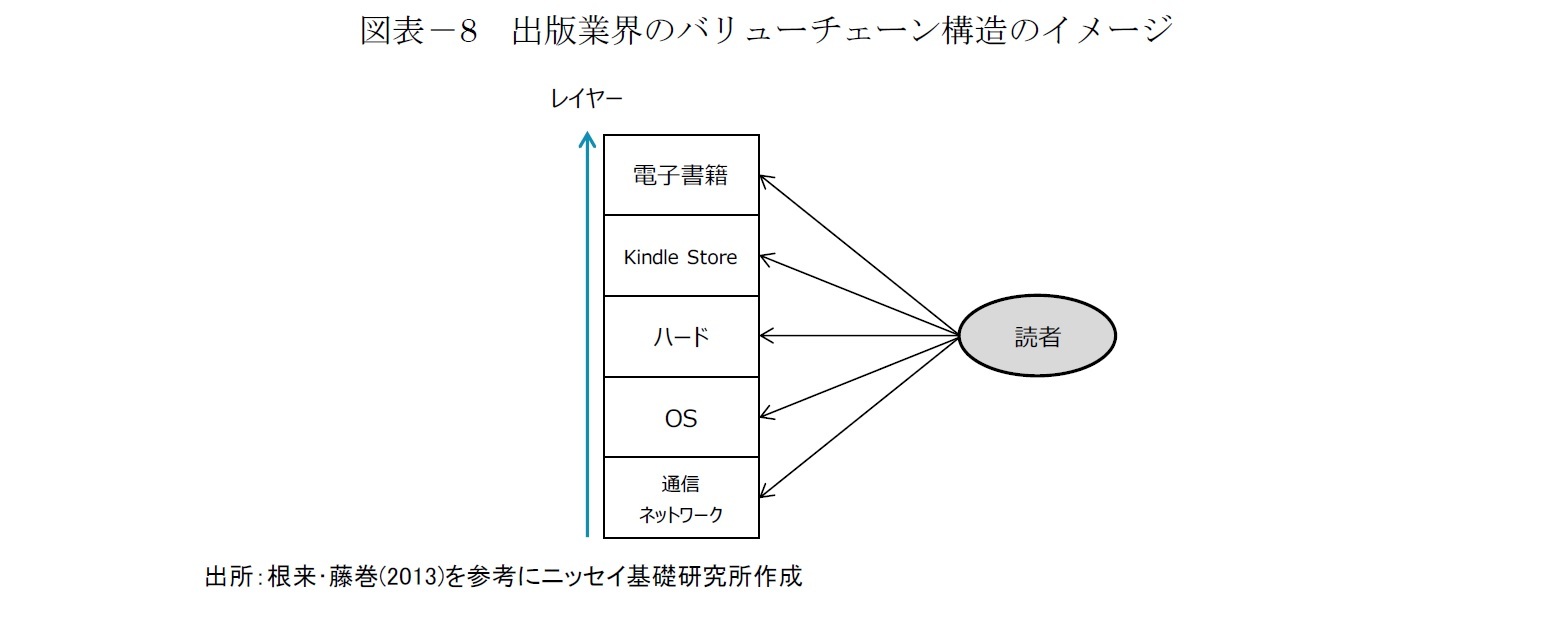

Amazonは電子書籍のコンテンツ・プラットフォームを構築し、シェアを拡大することで、出版業界のレイヤー化を進めている。従来、出版業界は著作者・出版社・取次・書店・読者といったバリューチェーン型の産業構造だったが(図表-7)、電子書籍プラットフォームは通信ネットワーク、OS、ハード、コンテンツ、プラットフォームのKindle Store、コンテンツの電子書籍といったレイヤー型である(図表-8)。

6 Baldwin and Clark (2000)によれば、モジュールとは、「それぞれ独立に設計可能で,かつ,全体として統一的に機能するより小さなサブシステムによって複雑な製品や業務プロセスを構築すること」を意味する。

7 根来・藤巻 (2013) 参照。なお本章の内容については同論文を参考にしている。

(2018年01月09日「不動産投資レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

佐久間 誠

佐久間 誠のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/29 | 成約事例で見る東京都心部のオフィス市場動向(2025年上期)-「オフィス拡張移転DI」の動向 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/06/23 | インフレ時代にオフィス市場で普及が進むと期待されるCPI連動条項 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/05/13 | Japan Real Estate Market Quarterly Review-First Quarter 2025 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/03/07 | ホテル市況は一段と明るさを増す。東京オフィス市場は回復基調強まる-不動産クォータリー・レビュー2024年第4四半期 | 佐久間 誠 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 -

2025年10月15日

英国雇用関連統計(25年9月)-週平均賃金は前年比5.0%まで再び上昇 -

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【WeWorkのビジネスモデルと不動産業への影響の考察(1)-Amazonを参考にプラットフォーマーという視点からの分析】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

WeWorkのビジネスモデルと不動産業への影響の考察(1)-Amazonを参考にプラットフォーマーという視点からの分析のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!