- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 公的年金の支給開始年齢が引き上げられると考える人は、自分で老後の準備を進めているか?

コラム

2017年11月30日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

厚生年金や国民年金などの公的年金では、年金財政を健全化するために給付水準の引き下げが予定されている。しかし、少子高齢化が改善する見込みは高くなく、将来にさらなる年金改革が行われるのではないかと予想する人も多い。年金改革の1つの可能性として、支給開始年齢の引き上げが考えられる。現在の公的年金の支給開始年齢は65歳であるが、米国やヨーロッパでは、65歳から66~67歳に既に引き上げられている国もある。そこで、日本でも同様に支給開始年齢の引き上げが行われるのではないかと予測する人も多いだろう。

公的年金は老後の生活費の中心となるはずだが、受けとれる年齢が上がるとすれば、それまでの間、自分で生活費を用意する必要がある。支給開始年齢が引き上げられる可能性が高いと考えている人は、どのような行動をするだろうか。老後の準備を行うには様々な手段がある。将来に必要なお金が足りないならば、現在は節約して将来に備えた貯蓄を増やすことが考えられる。あるいは、株式や株式投信へ投資することもできる。短期的には値下がりリスクはあるが、長期投資により高いリターンを狙うことで、老後に必要な金融資産を増やせる可能性がある。資産運用を行うであれば、NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)や、iDeco(イデコ:個人型確定拠出年金)などの、税制メリットがある制度を利用することもできる。

NISAとは、毎年一定金額の範囲内で購入した株式や株式投信などの金融商品から得られた運用益が非課税になる制度である。iDecoとは、毎年一定金額の範囲内で掛金を拠出し、預金や株式投信などの予め用意された金融商品で運用して、60歳以降に年金や一時金を受け取れる年金制度のことである。掛金や運用益が非課税になる。長期投資では複利の効果により非課税メリットは大きい。

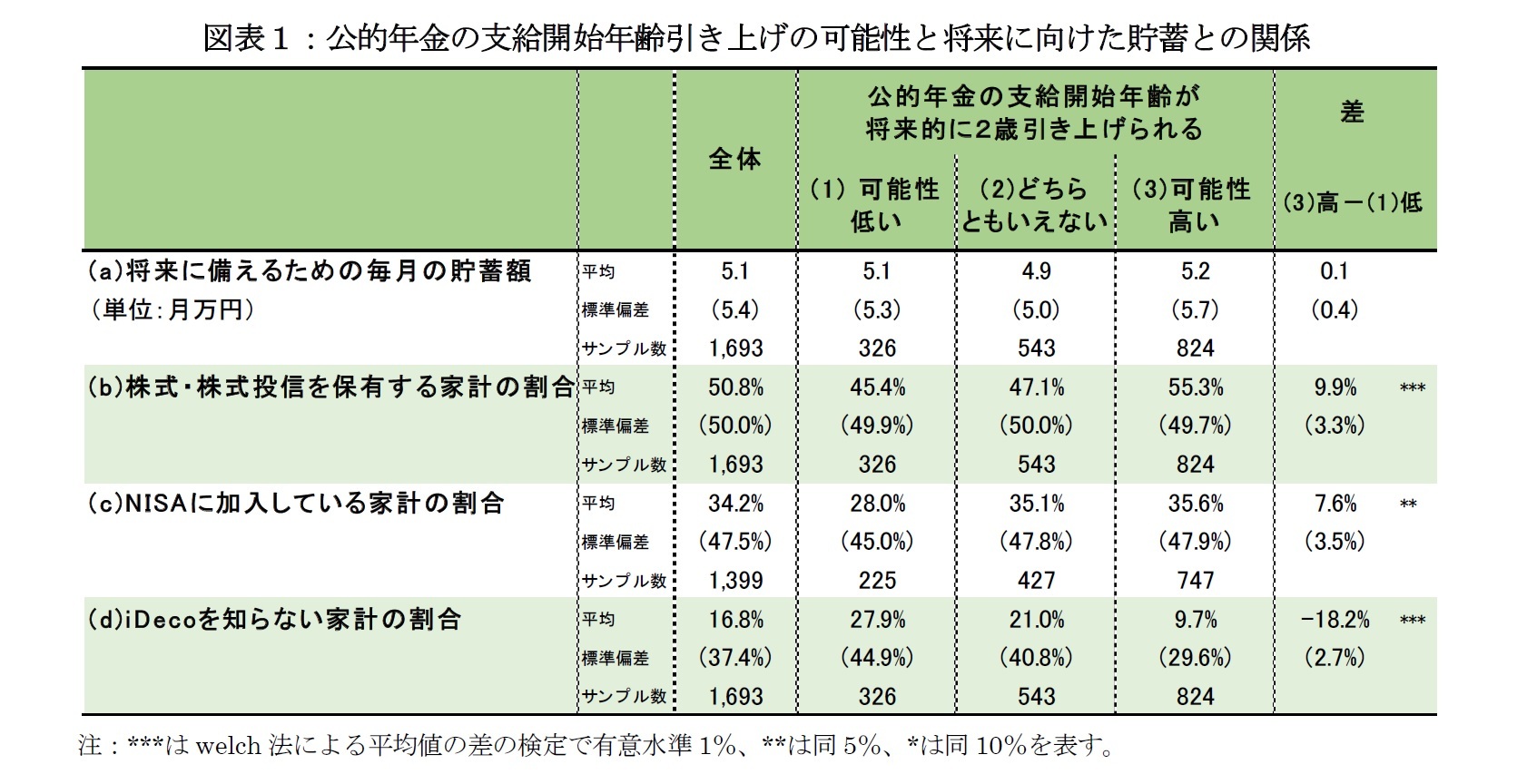

そこで、2017年3月に30~60歳代の男性を対象にWeb上で実施した独自アンケートの結果を利用して、公的年金の支給開始年齢の引き上げの可能性と、将来に備えた貯蓄との関連性を調べてみた。「公的年金の支給開始年齢が、将来的に、2歳引き上げられる可能性」について、(1)可能性は低い、(2)どちらとも言えない、(3)可能性は高い、の3段階に区分して、(a)将来に備えるための毎月の貯蓄額(単位:月万円)、(b)株式や株式投信を保有する家計の割合、(c)NISAに加入している家計の割合、(d)iDecoを知らない家計の割合、を比較したのが図表1である。

(a)の将来に備えるための毎月の貯蓄額は、公的年金の支給開始年齢が引き上げられる、(1)可能性が低いと考える人の平均額は5.1万円、(3)可能性が高いと考える人の平均額は5.2万円であった。その差(=(3)高―(1)低)は、0.1万円であり、統計学的に有意な差はなかった。一方、(b)の株式・株式投信を保有する家計の割合では、(1)可能性低では45.4%であるのに対して、(3)可能性高では55.3%であり、その差は9.9%であった。支給開始年齢が引き上げられる可能性が高いと考える家計の方が、リスクをとって運用する傾向がある。

(c)のNISAに加入している家計の割合では、(1)可能性低では28.0%であるのに対して、(3)可能性高では35.6%に上昇している。また、(d)のiDecoを知らない家計の割合では、(1)可能性低では27.9%であるのに対して、(3)可能性高では9.7%に減少している。支給開始年齢が引き上げられる可能性が高いと考える家計の方が、NISAの加入率が高まる傾向、iDecoを知らないと答える家計の比率が低まる傾向がある。

公的年金は老後の生活費の中心となるはずだが、受けとれる年齢が上がるとすれば、それまでの間、自分で生活費を用意する必要がある。支給開始年齢が引き上げられる可能性が高いと考えている人は、どのような行動をするだろうか。老後の準備を行うには様々な手段がある。将来に必要なお金が足りないならば、現在は節約して将来に備えた貯蓄を増やすことが考えられる。あるいは、株式や株式投信へ投資することもできる。短期的には値下がりリスクはあるが、長期投資により高いリターンを狙うことで、老後に必要な金融資産を増やせる可能性がある。資産運用を行うであれば、NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)や、iDeco(イデコ:個人型確定拠出年金)などの、税制メリットがある制度を利用することもできる。

NISAとは、毎年一定金額の範囲内で購入した株式や株式投信などの金融商品から得られた運用益が非課税になる制度である。iDecoとは、毎年一定金額の範囲内で掛金を拠出し、預金や株式投信などの予め用意された金融商品で運用して、60歳以降に年金や一時金を受け取れる年金制度のことである。掛金や運用益が非課税になる。長期投資では複利の効果により非課税メリットは大きい。

そこで、2017年3月に30~60歳代の男性を対象にWeb上で実施した独自アンケートの結果を利用して、公的年金の支給開始年齢の引き上げの可能性と、将来に備えた貯蓄との関連性を調べてみた。「公的年金の支給開始年齢が、将来的に、2歳引き上げられる可能性」について、(1)可能性は低い、(2)どちらとも言えない、(3)可能性は高い、の3段階に区分して、(a)将来に備えるための毎月の貯蓄額(単位:月万円)、(b)株式や株式投信を保有する家計の割合、(c)NISAに加入している家計の割合、(d)iDecoを知らない家計の割合、を比較したのが図表1である。

(a)の将来に備えるための毎月の貯蓄額は、公的年金の支給開始年齢が引き上げられる、(1)可能性が低いと考える人の平均額は5.1万円、(3)可能性が高いと考える人の平均額は5.2万円であった。その差(=(3)高―(1)低)は、0.1万円であり、統計学的に有意な差はなかった。一方、(b)の株式・株式投信を保有する家計の割合では、(1)可能性低では45.4%であるのに対して、(3)可能性高では55.3%であり、その差は9.9%であった。支給開始年齢が引き上げられる可能性が高いと考える家計の方が、リスクをとって運用する傾向がある。

(c)のNISAに加入している家計の割合では、(1)可能性低では28.0%であるのに対して、(3)可能性高では35.6%に上昇している。また、(d)のiDecoを知らない家計の割合では、(1)可能性低では27.9%であるのに対して、(3)可能性高では9.7%に減少している。支給開始年齢が引き上げられる可能性が高いと考える家計の方が、NISAの加入率が高まる傾向、iDecoを知らないと答える家計の比率が低まる傾向がある。

公的年金の支給開始年齢の引き上げは、家計のライフサイクルに大きな影響があることが予想される。支給開始年齢が引き上げられると言われても、家計は現在の消費を急に減らして、貯蓄を増やすことは難しいはずである。リスクはあるが高い期待リターンが狙える金融商品へ資産配分を変更することは、現在の消費水準を大きく変えなくて済むため、容易のように見える。しかし、過去の研究等によれば、リスク資産投資へは簡単には進まないものと思われる。「貯蓄から投資へ」の政策を進める手法についての研究の蓄積が必要であろう。

株式や株式投信で老後に備えた長期の運用をするならば、NISAやiDecoのような税制上のメリットがある制度を利用した方が良い。アンケート調査の結果では、支給開始年齢の引き上げの可能性の違いで、これらの制度の加入率や認知率に差があった。支給開始年齢の引き上げの議論が本格化する前に、将来に備える手段であるこれらの制度の認知率や加入率を高めていくことが課題であろう。

株式や株式投信で老後に備えた長期の運用をするならば、NISAやiDecoのような税制上のメリットがある制度を利用した方が良い。アンケート調査の結果では、支給開始年齢の引き上げの可能性の違いで、これらの制度の加入率や認知率に差があった。支給開始年齢の引き上げの議論が本格化する前に、将来に備える手段であるこれらの制度の認知率や加入率を高めていくことが課題であろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2017年11月30日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

北村 智紀

北村 智紀のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2017/12/29 | 公的年金改革があると考える人はNISAやiDeCoに加入するか?-自助努力を進める可能性に関する実証分析 | 北村 智紀 | 基礎研レポート |

| 2017/11/30 | 公的年金の支給開始年齢が引き上げられると考える人は、自分で老後の準備を進めているか? | 北村 智紀 | 研究員の眼 |

| 2017/09/29 | ねんきん定期便はライフプラン設計を改善するか?-インターネット調査を利用した検証 | 北村 智紀 | 基礎研レター |

| 2017/07/31 | やりくりに余裕がない家計は変動金利を選択する傾向がある~家計の住宅ローン金利の決定要因分析~ | 北村 智紀 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【公的年金の支給開始年齢が引き上げられると考える人は、自分で老後の準備を進めているか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

公的年金の支給開始年齢が引き上げられると考える人は、自分で老後の準備を進めているか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!