- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 最近の人民元と今後の展開(2017年11月号)~共産党大会を終えたあとの人民元レートの行方

2017年11月02日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――10月の人民元の動き

10月の人民元レート(スポット・オファー、中国外貨取引センター)は米ドルに対して小幅に上昇、10月末は前月末比0.2%上昇の1米ドル=6.6370元で取引を終えた。10月中旬の国慶節・中秋節連休明けには戻り高値を窺う動きとなって、一時は同6.5元台に再突入する場面もみられた。しかし、10月下旬に米国で予算決議案の採決にメドが立ち、トランプ政権が掲げる税制改革が前進する見通しになると、米国経済に対する強気の見方が台頭して米長期金利(国債10年)は2.4%台まで上昇、ユーロドルは下落しそれに呼応して人民元も米ドルに対して下落していった。結局、10月は前月に続いて2ヵ月連続の所謂“往って来い”の展開となり、9月号で提示した想定レンジ内に納まるとともに、上値の重さを再確認することとなった(図表-1)。

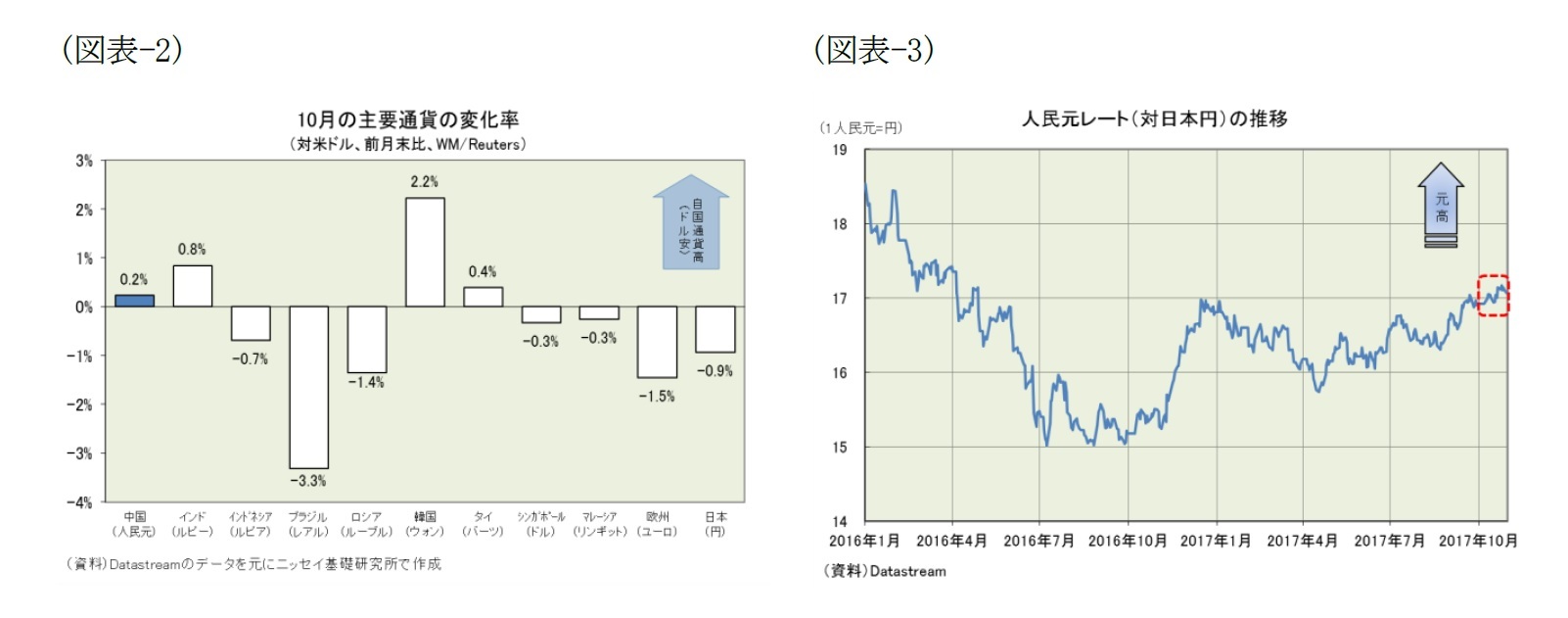

10月の人民元レート(スポット・オファー、中国外貨取引センター)は米ドルに対して小幅に上昇、10月末は前月末比0.2%上昇の1米ドル=6.6370元で取引を終えた。10月中旬の国慶節・中秋節連休明けには戻り高値を窺う動きとなって、一時は同6.5元台に再突入する場面もみられた。しかし、10月下旬に米国で予算決議案の採決にメドが立ち、トランプ政権が掲げる税制改革が前進する見通しになると、米国経済に対する強気の見方が台頭して米長期金利(国債10年)は2.4%台まで上昇、ユーロドルは下落しそれに呼応して人民元も米ドルに対して下落していった。結局、10月は前月に続いて2ヵ月連続の所謂“往って来い”の展開となり、9月号で提示した想定レンジ内に納まるとともに、上値の重さを再確認することとなった(図表-1)。他方、世界の外為市場の動きを見ると、10月は9月の米ドル高の流れを引き継いでほぼ米ドル全面高の展開だった。米連邦準備理事会(FRB)が12月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で追加利上げに踏み切る可能性が高いとの見方が背景にある。主要通貨ではユーロが前月末比1.5%下落、日本円も同0.9%下落した。他方、新興国通貨ではブラジル(レアル)やロシア(ルーブル)は反落したものの、アジア通貨は概ね堅調で、韓国(ウォン)は同2.2%上昇、インド(ルピー)は同0.8%上昇、タイ(バーツ)も同0.4%上昇した(図表-2)。なお、10月は人民元が米ドルに対して小幅に上昇する一方、日本円は下落したため、日本円に対する人民元レートは100日本円=5.85275元(1元=17.09円)と前月末比1.0%の元高・円安となった(図表-3)。

2――今後の展開

さて、17年末に向けての人民元レートは、引き続き米ドルに対してボックス圏でほぼ横ばいの動きと予想している。但し、想定レンジは1米ドル=6.55~6.9元(1元=16.3~17.4円)とこれまでの上限(1米ドル=6.5元)を引き下げた。後述の通り17年内にユーロドルが上値を試す可能性が低下したと考えたからである。

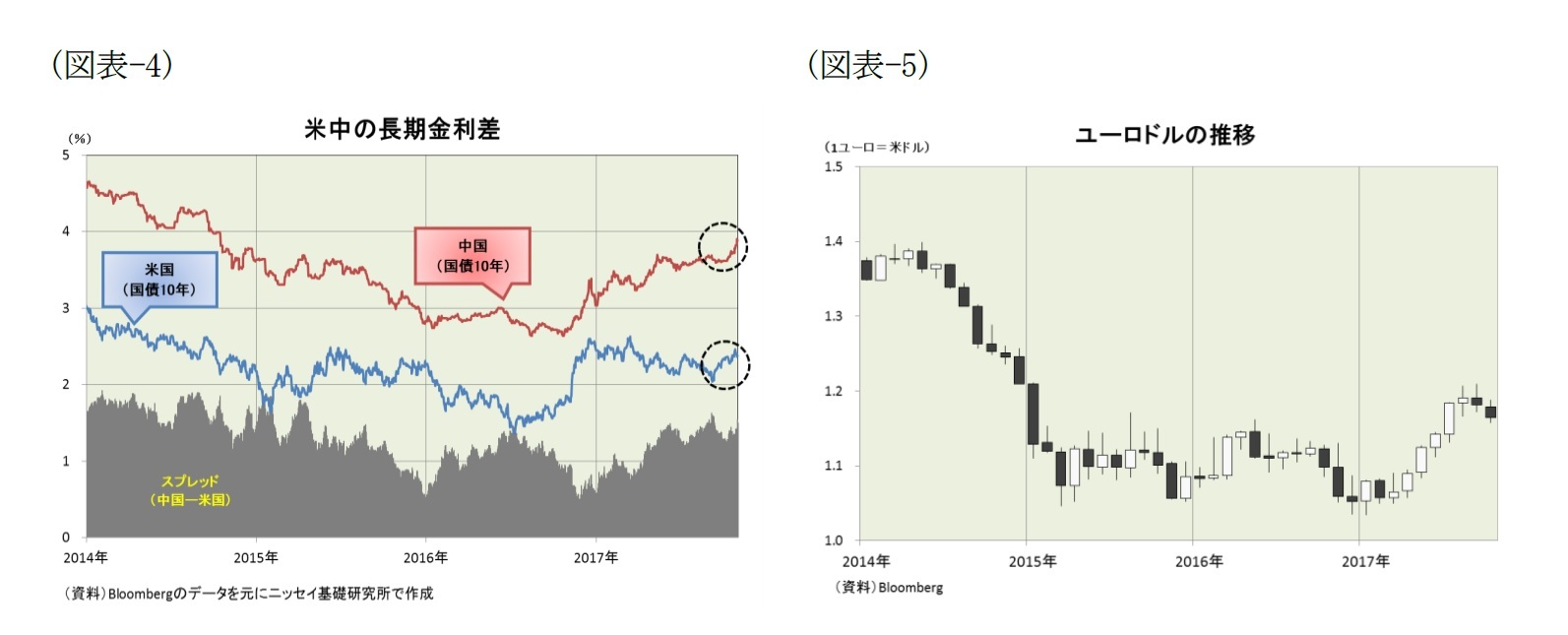

米中の経済金融動向を考えると、中国政府(含む中国人民銀行)は16年秋以降、住宅バブル退治に乗り出したため、景気指標の一部には陰りが見え始めた。しかし、17年1-9月期の実質成長率が17年目標(6.5%前後)を大幅に上回るなど、景気の勢いは想定以上に強く、住宅バブル膨張も続いているため、17年内にも基準金利を引き上げる可能性があると見ている。他方、米国では景気拡大が持続しており、12月にも追加利上げがあると見られる。そして、米国国債(10年)金利はここもとじわじわと上昇してきている。しかし、景気が底打ちした中国国債(10年)金利も3.9%前後まで上昇しており、米中の長期金利差は縮まっていない(図表-4)。従って、その前提を覆すような大きな波乱材料がでてこない限り、米ドルに対する人民元レートはボックス圏でほぼ横ばいの値動きが続くと予想している。

米中の経済金融動向を考えると、中国政府(含む中国人民銀行)は16年秋以降、住宅バブル退治に乗り出したため、景気指標の一部には陰りが見え始めた。しかし、17年1-9月期の実質成長率が17年目標(6.5%前後)を大幅に上回るなど、景気の勢いは想定以上に強く、住宅バブル膨張も続いているため、17年内にも基準金利を引き上げる可能性があると見ている。他方、米国では景気拡大が持続しており、12月にも追加利上げがあると見られる。そして、米国国債(10年)金利はここもとじわじわと上昇してきている。しかし、景気が底打ちした中国国債(10年)金利も3.9%前後まで上昇しており、米中の長期金利差は縮まっていない(図表-4)。従って、その前提を覆すような大きな波乱材料がでてこない限り、米ドルに対する人民元レートはボックス圏でほぼ横ばいの値動きが続くと予想している。

なお、今回は想定レンジの上限をこれまでの1米ドル=6.50元から同6.55元へ引き下げた。17年夏には独仏両国が主導してユーロ圏改革がスピードアップするとの期待が高まり、欧州主導でのユーロ高となっていた。しかし、9月に仏上院選でマクロン政権が敗北、独総選挙でもメルケル首相が率いるキリスト教民主・社会同盟が議席を減らしたためその期待は後退、ここもとのユーロドルは米国主導で動く地合いに回帰している。月間ローソク足を見ても、10月は2ヵ月連続で“陰線”となり上値の重さが確認された(図表-5)。従って、17年内に1ユーロ=1.2米ドル前後の高値にチャレンジするのは難しい状況にあると見て、想定レンジの上限を引き下げた。

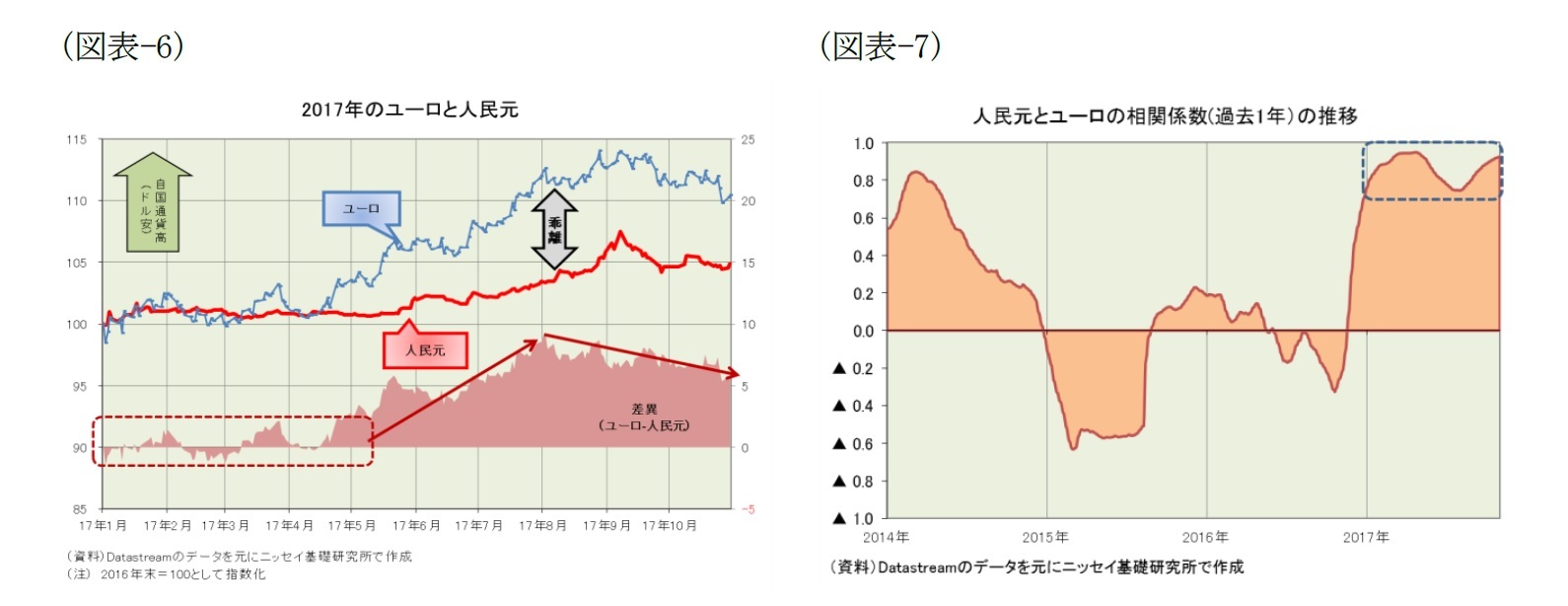

但し、18年以降を視野に入れると人民元が急伸する可能性は排除しきれない。ここもとユーロドルの上昇には歯止めが掛かったものの、ユーロと人民元の間に生じた乖離は依然として高水準にあるからだ(図表-6)。中国人民銀行は16年2月以降、「人民元ショック」で市場を混乱させたことを教訓に、人民元レートをバスケット通貨を参照して調整するようになった。そして、その後は米ドルに次いで比重の高いユーロとの連動性を高め、過去1年で計測した人民元とユーロの対ドルレートの相関係数は0.9前後で推移している(図表-7)。しかし、その連動率は3分の1程度に留まったため、ユーロが急上昇した局面ではユーロと人民元に大きな乖離が発生、ユーロに対する基準値は1ユーロ=8元近辺まで急落することとなった。その後のユーロドル下落に伴ってユーロ元は若干調整したものの、ユーロ元の下値は堅く同7.7元前後で推移している。また、2017年8月号でも指摘したとおり、現在の人民元を取り巻く環境は15年8月に「人民元ショック」が起きた時と似た面がある。「人民元ショック」前の人民元は米ドルに対して長らく横ばいで推移していたが、ユーロが14年に急落したため、ユーロと人民元の乖離が拡大、ユーロに対する人民元の割高感が高まった。そうして生じた両者の大きな乖離を、一部調整しようとして起きたのが15年8月の「人民元ショック」だった。従って、ユーロドルが再び高値にチャレンジする展開ともなれば、人民元レートも上限(1米ドル=6.55元)を試すことになるだろう。ユーロドルの動きには引き続き注意が必要である。

但し、18年以降を視野に入れると人民元が急伸する可能性は排除しきれない。ここもとユーロドルの上昇には歯止めが掛かったものの、ユーロと人民元の間に生じた乖離は依然として高水準にあるからだ(図表-6)。中国人民銀行は16年2月以降、「人民元ショック」で市場を混乱させたことを教訓に、人民元レートをバスケット通貨を参照して調整するようになった。そして、その後は米ドルに次いで比重の高いユーロとの連動性を高め、過去1年で計測した人民元とユーロの対ドルレートの相関係数は0.9前後で推移している(図表-7)。しかし、その連動率は3分の1程度に留まったため、ユーロが急上昇した局面ではユーロと人民元に大きな乖離が発生、ユーロに対する基準値は1ユーロ=8元近辺まで急落することとなった。その後のユーロドル下落に伴ってユーロ元は若干調整したものの、ユーロ元の下値は堅く同7.7元前後で推移している。また、2017年8月号でも指摘したとおり、現在の人民元を取り巻く環境は15年8月に「人民元ショック」が起きた時と似た面がある。「人民元ショック」前の人民元は米ドルに対して長らく横ばいで推移していたが、ユーロが14年に急落したため、ユーロと人民元の乖離が拡大、ユーロに対する人民元の割高感が高まった。そうして生じた両者の大きな乖離を、一部調整しようとして起きたのが15年8月の「人民元ショック」だった。従って、ユーロドルが再び高値にチャレンジする展開ともなれば、人民元レートも上限(1米ドル=6.55元)を試すことになるだろう。ユーロドルの動きには引き続き注意が必要である。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2017年11月02日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【最近の人民元と今後の展開(2017年11月号)~共産党大会を終えたあとの人民元レートの行方】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

最近の人民元と今後の展開(2017年11月号)~共産党大会を終えたあとの人民元レートの行方のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!