- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 都道府県別にみた最低賃金引き上げの労働者への影響

2017年10月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

6―短時間労働者の賃金格差は見られず

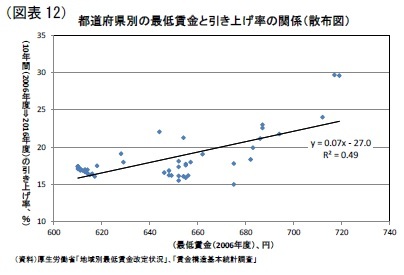

最低賃金が大きく引き上がる前年の2006年度の最低賃金と、10年間(2006年度から2016年度)の最低賃金の伸び率の関係をみると、両者には正の相関関係がある。最低賃金の水準が低い都道府県は18%程度最低賃金が上昇し、賃金水準の高い都道府県は20~30%程度上昇した(図表12)。最低賃金が元々高い都道府県ほど、最低賃金の引き上げ率が高い傾向があり、最低賃金引き上げの影響を大きく受ける短時間労働者全体の時給格差が益々拡大する恐れがある。

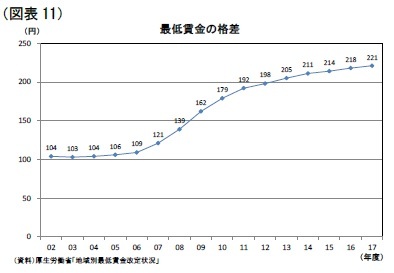

最低賃金の引き上げは、低所得者層の賃金引き上げを通じた貧困対策の面もある。最低賃金近辺で働く労働者の所得はここ10年で大幅に上昇したと考えられる。ただ、引き上げ額の格差拡大からその恩恵は都道府県によって大きく異なっている。現時点の最低賃金の差である221円を年収の差に換算すると、22.8万円 となる。低所得者層で格差が広がっていることには留意が必要であろう。

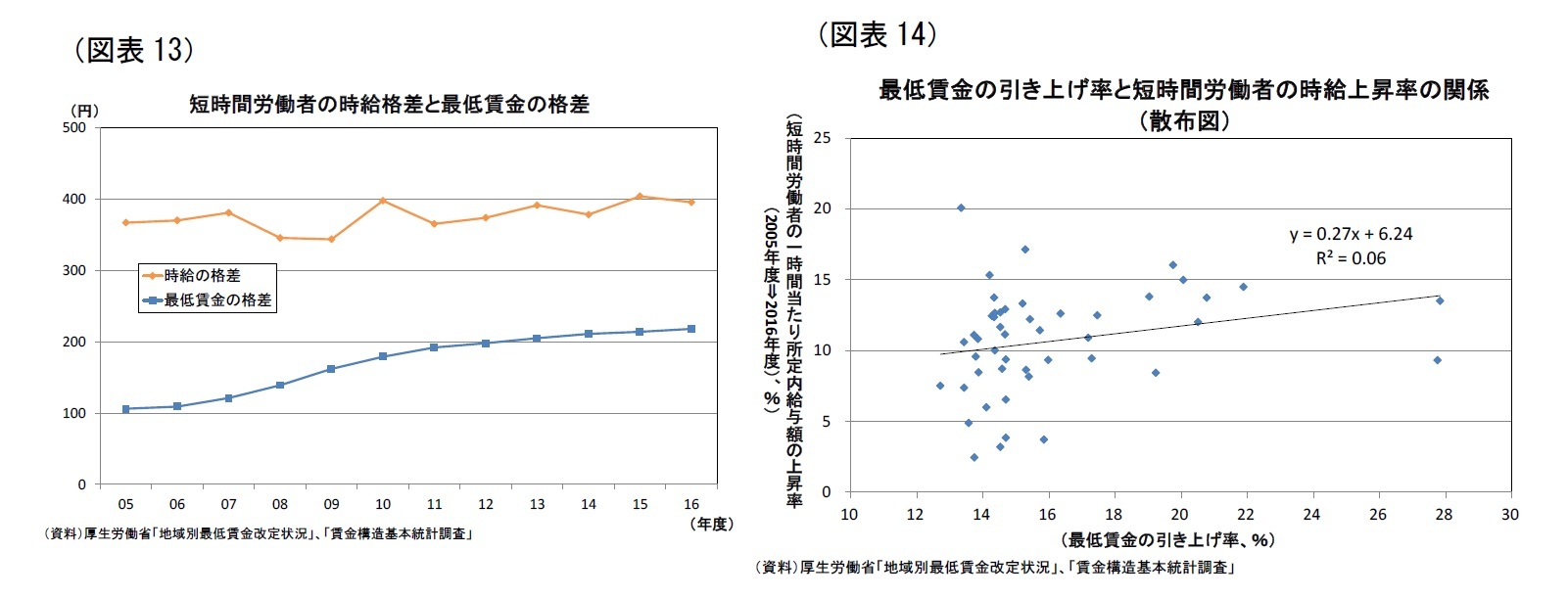

一方で、短時間労働者全体でみれば、地域別の賃金格差の拡大はみられなかった。最低賃金の格差が広がる過程でも、短時間労働者の時給(1時間当たりの所定内給与額)の格差は390円程度で安定している(図表13)。

2005年度から2016年度までの短時間労働者の時給上昇率と最低賃金の引き上げ率の関係をみると、両者の決定係数は0.06と相関関係がみられなかった(図表14)。東京都は最低賃金が30%弱上昇したが、短時間労働者の時給は約9%程度しか上昇しておらず、47都道府県中33番目の低さである。また、最低賃金が15%程度上昇した都道府県の中でも、短時間労働者の時給上昇率は2%程度から15%程度まで幅があり、都道府県によってまちまちである。政府は、最低賃金の引き上げを通じて、雇用者報酬の拡大を目指しているが、その効果は現時点では限定的なものにとどまっている。

短時間労働者の時給は、最低賃金の引き上げの影響はあまり受けず、その地域の労働生産性や労働需給に依るものと思われる。また、格差が広がっていない理由の一つとして、最低賃金の引き上げ率が大きい都道府県ほど、最低賃金から離れた水準で働いている労働者は賃金上昇が抑えられてしまっている可能性もあるかもしれない。

最低賃金の引き上げは、低所得者層の賃金引き上げを通じた貧困対策の面もある。最低賃金近辺で働く労働者の所得はここ10年で大幅に上昇したと考えられる。ただ、引き上げ額の格差拡大からその恩恵は都道府県によって大きく異なっている。現時点の最低賃金の差である221円を年収の差に換算すると、22.8万円 となる。低所得者層で格差が広がっていることには留意が必要であろう。

一方で、短時間労働者全体でみれば、地域別の賃金格差の拡大はみられなかった。最低賃金の格差が広がる過程でも、短時間労働者の時給(1時間当たりの所定内給与額)の格差は390円程度で安定している(図表13)。

2005年度から2016年度までの短時間労働者の時給上昇率と最低賃金の引き上げ率の関係をみると、両者の決定係数は0.06と相関関係がみられなかった(図表14)。東京都は最低賃金が30%弱上昇したが、短時間労働者の時給は約9%程度しか上昇しておらず、47都道府県中33番目の低さである。また、最低賃金が15%程度上昇した都道府県の中でも、短時間労働者の時給上昇率は2%程度から15%程度まで幅があり、都道府県によってまちまちである。政府は、最低賃金の引き上げを通じて、雇用者報酬の拡大を目指しているが、その効果は現時点では限定的なものにとどまっている。

短時間労働者の時給は、最低賃金の引き上げの影響はあまり受けず、その地域の労働生産性や労働需給に依るものと思われる。また、格差が広がっていない理由の一つとして、最低賃金の引き上げ率が大きい都道府県ほど、最低賃金から離れた水準で働いている労働者は賃金上昇が抑えられてしまっている可能性もあるかもしれない。

7―おわりに

最低賃金は、2007年度以降は生活保護に係る政策との整合性を取るためという貧困対策の面から大幅な引き上げが続き、2014年度には生活保護の水準と最低賃金の乖離が全ての都道府県において解消されたと最低賃金審議会はしている6。そして、現在の大幅な引き上げは、総雇用者所得を増加させ、持続的な経済成長を実現するためという経済政策の面が強くなっている。ただし、最低賃金の引き上げ率と短時間労働者の時給上昇率に相関関係はみられず、総雇用者所得を増加させる効果は現時点では限定的なものにとどまっている。

また、現在のランク分けによる目安額の提示は全国的に整合性のある決定が行われるようにするため、1978年度から導入されている。ランク分けは複数の経済指標を合成した総合指数で47都道府県が順位付けされ決定するものの、その後の目安額の決定に当たっては、明確な根拠があるわけではなく、整合性に欠ける。とりわけ、2016年度は「ニッポン一億総活躍プラン」、2017年度は「働き方改革実行計画」への配慮が優先され、過去最大の引き上げ額となった。

大幅な引き上げを受けて、影響を受ける労働者は年々増加している。特に、中小企業で働く労働者は最低賃金近辺で働いている割合が多い。今のところ、全国的に人手不足感が大きく高まる中では、企業が雇用を減らす等の悪影響は生じていないが、企業にとってはコスト増加にもつながり、中小企業が最低賃金を円滑に引き上げられるよう政府の支援7がますます必要になってくるだろう。特に、Dランクは引き上げ額が小さいが、地域経済に与える影響は他のランクに比べて大きく、中小企業の生産性向上に向けた取り組みがより重要になってくる。一方、Bランクの茨城県、滋賀県、Cランクの石川県、香川県、群馬県をはじめB,Cランクでは引き上げの恩恵を受ける労働者が少ないことに加え、押し上げ効果も限定的な地域が多く、更なる引き上げ余地があろう。また、Aランクの大阪府や神奈川県では、最低賃金法に違反している事業所の取り締まりを強化することで、十分な効果を期待できる可能性がある。

最終的に引き上げ額を決定する地方最低賃金審議会では、中央から示される目安額が重視されているが、より地域の実態に即した審議を行う必要性が高まっていると考える。

大幅な引き上げが続く中で、労使の主張は対立している。今年度の審議会では、労働者側は、「最低賃金の水準が依然として低く、最低賃金額が800円以下の地域をなくすことが急務であり、Aランクについては1,000円への到達を目指すべき」として、「達成時期は3年以内」と主張している。一方、使用者側は、「政府の施策の十分な成果が見られないまま最低賃金の大幅な引き上げが先行して実施されてきた」との現状認識を示し、「急激に上昇した影響率を十分に考慮した、合理的な根拠に裏打ちされた目安を提示すべき」と主張している。

毎年3%程度の引き上げを通じて最低賃金の時給1,000円を達成しても、企業負担が増して雇用にも悪影響が生じれば経済効果はマイナスとなってしまう。本末転倒にならないためにも、日本経済が成長を続けるだけでなく、最低賃金引き上げが及ぼす影響について、実態をより詳細に把握し、中央及び地方の最低賃金審議会において引き上げ幅の数値的な根拠を明確にしていく必要があるだろう。

6 「生活扶助基準(1類費+2類費+期末一時扶助費)+住宅扶助」と「最低賃金で月173.8時間働いた場合の可処分所得」を比較

7 現在の支援として業務改善助成金があり、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)を行い、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成(上限額200万円)している

また、現在のランク分けによる目安額の提示は全国的に整合性のある決定が行われるようにするため、1978年度から導入されている。ランク分けは複数の経済指標を合成した総合指数で47都道府県が順位付けされ決定するものの、その後の目安額の決定に当たっては、明確な根拠があるわけではなく、整合性に欠ける。とりわけ、2016年度は「ニッポン一億総活躍プラン」、2017年度は「働き方改革実行計画」への配慮が優先され、過去最大の引き上げ額となった。

大幅な引き上げを受けて、影響を受ける労働者は年々増加している。特に、中小企業で働く労働者は最低賃金近辺で働いている割合が多い。今のところ、全国的に人手不足感が大きく高まる中では、企業が雇用を減らす等の悪影響は生じていないが、企業にとってはコスト増加にもつながり、中小企業が最低賃金を円滑に引き上げられるよう政府の支援7がますます必要になってくるだろう。特に、Dランクは引き上げ額が小さいが、地域経済に与える影響は他のランクに比べて大きく、中小企業の生産性向上に向けた取り組みがより重要になってくる。一方、Bランクの茨城県、滋賀県、Cランクの石川県、香川県、群馬県をはじめB,Cランクでは引き上げの恩恵を受ける労働者が少ないことに加え、押し上げ効果も限定的な地域が多く、更なる引き上げ余地があろう。また、Aランクの大阪府や神奈川県では、最低賃金法に違反している事業所の取り締まりを強化することで、十分な効果を期待できる可能性がある。

最終的に引き上げ額を決定する地方最低賃金審議会では、中央から示される目安額が重視されているが、より地域の実態に即した審議を行う必要性が高まっていると考える。

大幅な引き上げが続く中で、労使の主張は対立している。今年度の審議会では、労働者側は、「最低賃金の水準が依然として低く、最低賃金額が800円以下の地域をなくすことが急務であり、Aランクについては1,000円への到達を目指すべき」として、「達成時期は3年以内」と主張している。一方、使用者側は、「政府の施策の十分な成果が見られないまま最低賃金の大幅な引き上げが先行して実施されてきた」との現状認識を示し、「急激に上昇した影響率を十分に考慮した、合理的な根拠に裏打ちされた目安を提示すべき」と主張している。

毎年3%程度の引き上げを通じて最低賃金の時給1,000円を達成しても、企業負担が増して雇用にも悪影響が生じれば経済効果はマイナスとなってしまう。本末転倒にならないためにも、日本経済が成長を続けるだけでなく、最低賃金引き上げが及ぼす影響について、実態をより詳細に把握し、中央及び地方の最低賃金審議会において引き上げ幅の数値的な根拠を明確にしていく必要があるだろう。

6 「生活扶助基準(1類費+2類費+期末一時扶助費)+住宅扶助」と「最低賃金で月173.8時間働いた場合の可処分所得」を比較

7 現在の支援として業務改善助成金があり、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)を行い、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成(上限額200万円)している

(2017年10月31日「基礎研レポート」)

白波瀨 康雄

白波瀨 康雄のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2019/04/05 | 都道府県別にみたホテルの稼働率予測ーインバウンド拡大に伴う建設が進み、一部地域では供給過剰も | 白波瀨 康雄 | 基礎研マンスリー |

| 2019/02/18 | 都道府県別にみた宿泊施設の稼働率予測~インバウンド拡大に伴うホテル建設が進み、一部地域では供給過剰も~ | 白波瀨 康雄 | 基礎研レポート |

| 2019/01/29 | 広がる物価の世代間格差~先行きは消費税率引き上げに伴い一段と拡大~ | 白波瀨 康雄 | 研究員の眼 |

| 2018/12/12 | 企業物価指数(2018年11月)~石油製品の下落を受けて前月比で8ヵ月ぶりの下落~ | 白波瀨 康雄 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【都道府県別にみた最低賃金引き上げの労働者への影響】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

都道府県別にみた最低賃金引き上げの労働者への影響のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!