- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 持続不能な均衡からの軌道修正を

コラム

2017年08月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――見かけだけの安定

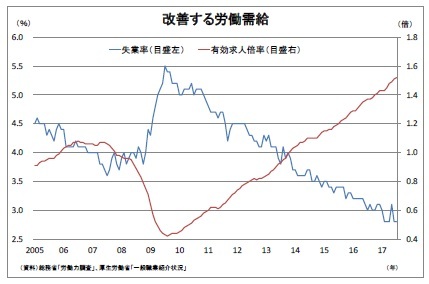

日本経済は絶好調というわけではないが、紆余曲折を経ながらも緩やかな拡大が続き、高度成長期のいざなぎ景気を超える長期の景気拡大となる可能性がある。7月の失業率は2.8%という低水準となり、有効求人倍率は1974年以来の高さとなる1.52倍に達している。消費者物価(総合)は政府が目標としている前年同月比2%には届かないものの、0.4%の上昇となっている。

2――持続不能な均衡

景気が悪化した際には、財政・金融政策で経済を刺激して景気の落ち込みを防ぎ、失業の増加を抑制するというのが経済政策の常道だ。バブル崩壊前の日本経済では、しばらくすれば自律的な経済成長が回復し、財政赤字を縮小して政府債務の膨張を止め、金利を引き上げて金融政策を正常化することができた。しかし近年の日本経済では、多少景気が良くなって増税や財政支出の削減で財政赤字を縮小したり金融緩和を縮小したりすると、景気回復の足取りがとたんに怪しくなってしまう。

雇用の確保と物価の安定は経済政策の重要な目標だ。人手不足が叫ばれるほど失業率が大きく低下し、緩やかながら物価上昇が起こっている現状は、財政・金融政策を駆使して経済の均衡を実現しているとも言える。しかし、慢性的な病気の場合には薬を飲み続けて病気と共存するということもあるだろうが、大幅な財政赤字を著しい金融緩和で賄うことは、いつまでも続けられるものではなく、持続不能な均衡だ。

雇用の確保と物価の安定は経済政策の重要な目標だ。人手不足が叫ばれるほど失業率が大きく低下し、緩やかながら物価上昇が起こっている現状は、財政・金融政策を駆使して経済の均衡を実現しているとも言える。しかし、慢性的な病気の場合には薬を飲み続けて病気と共存するということもあるだろうが、大幅な財政赤字を著しい金融緩和で賄うことは、いつまでも続けられるものではなく、持続不能な均衡だ。

3――見えにくいところで蓄積する圧力

これまでも大幅な財政赤字を出してきたが、金融緩和を続けたことで経済に大きな問題が生じていないということは、このまま永久に同じことを続けても問題が起きないという根拠にはならない。しかし、持続可能でない均衡は、多くの人が思い浮かべるよりもはるかに長く続くことがある。均衡が長く続くと、均衡状態がなぜ続いているのかという説明がたくさん現れる。経済の構造が変わったために現在の均衡がずっと続くというストーリーを多くの人が信じるため、この均衡はさらに長く続く。

しかし、表面の均衡とは裏腹に見えにくいところで圧力が蓄積し、一見小さなできごとがきっかけとなって見かけの均衡は大きく崩れてしまう。米国の住宅バブルでは、大量の移民の流入があることが、住宅価格上昇が続くと信じられた理由だった。日本のバブルでは、国際化でオフィスが不足するのに東京の土地は限られているということが、地価が高騰を続けると信じられた理由だった。現在は、日本の人口が増加から減少に転じたために、デフレは続き政府債務が累積しても金利が上昇して困ることは無いというストーリーを多くの人が信じるようになった。

しかし、現在のままでは人口高齢化が進むために社会保障制度も維持が困難になるはずで、財政赤字はさらに拡大し政府債務が膨張してしまう恐れが大きい。財政赤字をまかなう資金繰りの圧力は高まって、どこかで限界に達するはずだ。

しかし、表面の均衡とは裏腹に見えにくいところで圧力が蓄積し、一見小さなできごとがきっかけとなって見かけの均衡は大きく崩れてしまう。米国の住宅バブルでは、大量の移民の流入があることが、住宅価格上昇が続くと信じられた理由だった。日本のバブルでは、国際化でオフィスが不足するのに東京の土地は限られているということが、地価が高騰を続けると信じられた理由だった。現在は、日本の人口が増加から減少に転じたために、デフレは続き政府債務が累積しても金利が上昇して困ることは無いというストーリーを多くの人が信じるようになった。

しかし、現在のままでは人口高齢化が進むために社会保障制度も維持が困難になるはずで、財政赤字はさらに拡大し政府債務が膨張してしまう恐れが大きい。財政赤字をまかなう資金繰りの圧力は高まって、どこかで限界に達するはずだ。

4――求められる軌道修正

日銀は現在の路線のまま資金供給を拡大し続けるスタンスを崩していないが、既に金融市場にある国債の大きな部分を日銀が保有するようになっており、早晩大量の国債購入を続けることが難しくなる。黒田日銀総裁は異次元緩和からの出口の議論を封じてきたが、限界が見えてから金融政策を変更するのでは金融市場に大きなショックを与えて混乱を招く恐れが大きいので、早期に出口の議論をはじめるべきだ。

日本の経済政策は、持続不能な均衡を何とか維持しようという方針から、軌道修正を行なうべき時期に来ている。

日本の経済政策は、持続不能な均衡を何とか維持しようという方針から、軌道修正を行なうべき時期に来ている。

(2017年08月31日「エコノミストの眼」)

櫨(はじ) 浩一 (はじ こういち)

櫨(はじ) 浩一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/03/06 | 不安の時代ー過剰な貯蓄を回避する保険の意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/02/27 | MMTを考える | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研レポート |

| 2020/02/07 | 令和の日本経済はどうなるか-経済予測の限界と意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/01/31 | 不安の時代~過剰な貯蓄を回避する保険の意義~ | 櫨(はじ) 浩一 | エコノミストの眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【持続不能な均衡からの軌道修正を】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

持続不能な均衡からの軌道修正をのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!