- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 救急搬送と救急救命のあり方

救急搬送と救急救命のあり方

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

12――トリアージの実務

1|現場でのトリアージでは、応急処置や病院搬送の優先順位を決める

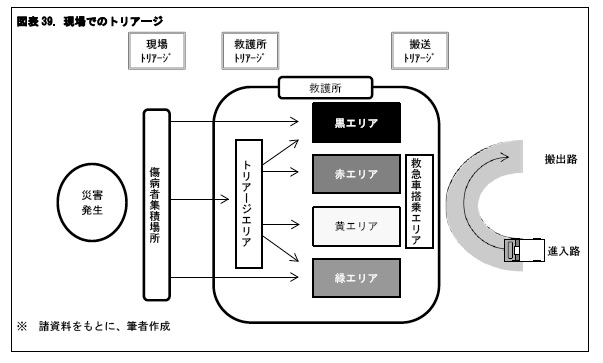

現場でのトリアージは、現場トリアージ、救護所トリアージ、搬送トリアージに分かれる。

(1)現場トリアージ

災害現場の近くに設けられた傷病者集積場所で行われる。救護所への搬送の優先順位を決めることが目的である。なお、災害現場に多数の傷病者が残されている場合、どの傷病者を優先して救出するか、を決めるためのトリアージが、行われる場合もある。

(2)救護所トリアージ

通常、災害時には、災害現場の近くに、臨時に救護所が設置される50。救護所では、入り口にトリアージエリアが設けられる。救護所には、黒、赤、黄、緑エリアが設けられ、トリアージエリアで行ったトリアージの結果に応じて、傷病者が各エリアに振り分けられる。各エリアで、心肺蘇生術や、止血等の応急処置が行われる。

(3)搬送トリアージ

救護所の赤と黄のエリアの出口には、病院への搬送のための救急車搭乗エリアが設けられる。赤エリアの傷病者を優先して、トリアージを行う。傷病者の状態を再評価した上で、搬送先の医療提供態勢、搬送手段、搬送時間等の情報をもとに、搬送順位や搬送先を決定する。それに応じて、病院への救急搬送が行われる。

50 救護所の歴史は古い。日本では、1877年の西南戦争や、1923年の関東大震災で、救護所が開設された。欧米では、戦争時の負傷兵の応急処置のための収容施設として開設された。災害時にも、開設されている。

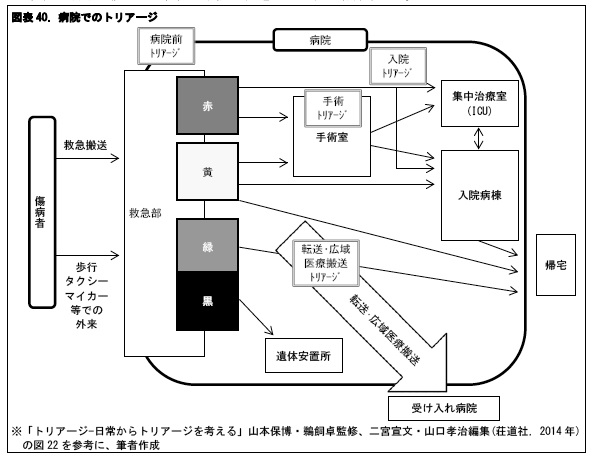

2|病院でのトリアージでは、病院前での受け入れ、手術、入院等について優先順位を決める

(1)病院前トリアージ

病院前では、病院に来院した傷病者のトリアージが行われる。これにより、病院に受け入れるかどうかを決める。受け入れる場合、病院内に赤、黄、緑、黒のゾーン分け(「ゾーニング」と呼ばれる)をしているときは、どのゾーンに受け入れるかを決める。

(2)転送・広域医療搬送トリアージ

一旦受け入れた患者でも、その後の症状の変化や、病院の医療提供態勢の変化などにより、その病院での対応が困難となることがある。その場合、他の病院への転送や、被災地外の病院への広域医療搬送が必要となる。その転送・搬送の優先順位を決めるために、トリアージが行われる。

(3)手術トリアージ

手術を行うべき患者が複数いる場合、手術スタッフや、手術室、器材等の医療資源に制約があれば、手術の優先順位をつける必要がある。そのために、トリアージが行われる。緊急度が高い患者が複数いて、他の患者の手術を待つことができない場合には、転送・広域医療搬送が必要となることもある。

(4)入院トリアージ

病院の病床には、ICUや外科病棟の一般病床、内科病棟の一般病床など、いくつかの種類がある。入院することが決まった患者について、どの病床に入院させるかをトリアージで決めることとなる。なお、場合によっては、災害発生前から入院している患者もトリアージして、優先順位が低い場合には、他の病床に移したり、他の病院に転送したりする場合もある。

3|トリアージには、一次、二次の種類がある

トリアージは、何回も行われるが、その内容は異なる。これらのトリアージは、大きく、一次トリアージと、二次トリアージに分けることができる。

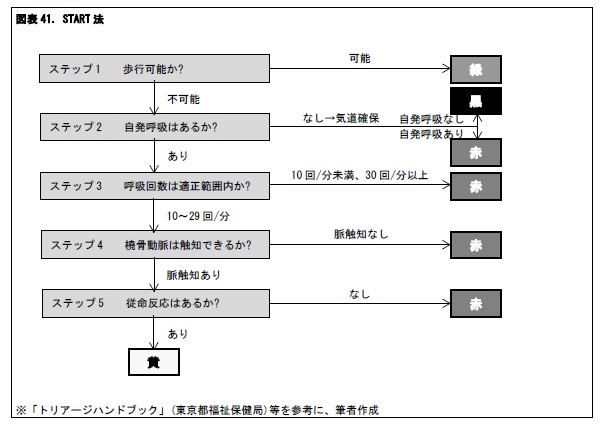

(1)一次トリアージ

一次トリアージは、短時間で、傷病者のふるい分けをすることを重視する。日本では、START法51 が用いられる。この方法は、1人30秒以内が目安とされる。一次トリアージは、赤色の判定の傷病者を抽出することが目的であり、赤色の判定が出たら、その時点でトリアージを終了する。

まず、歩行可能者52を緑色と判定して、排除する。その後、自発呼吸の有無を確認する。自発呼吸がなければ、気道確保を行う。それでも呼吸が再開しなければ黒色と判定する。呼吸が再開すれば赤色と判定する。次に、呼吸数をみて、1分間に10回未満もしくは30回以上の場合、赤色と判定する。迅速な判定のために、10秒間の呼吸数を測り、それを6倍する方法などがとられる。次に、橈骨(とうこつ)動脈53を確認して、脈触知がなければ赤色と判定する。最後に、従命反応をみる。具体的には、目をつぶる、手を握る等の簡単な命令に従うことができれば黄色、できなければ赤色、と判定する。

(2)二次トリアージ

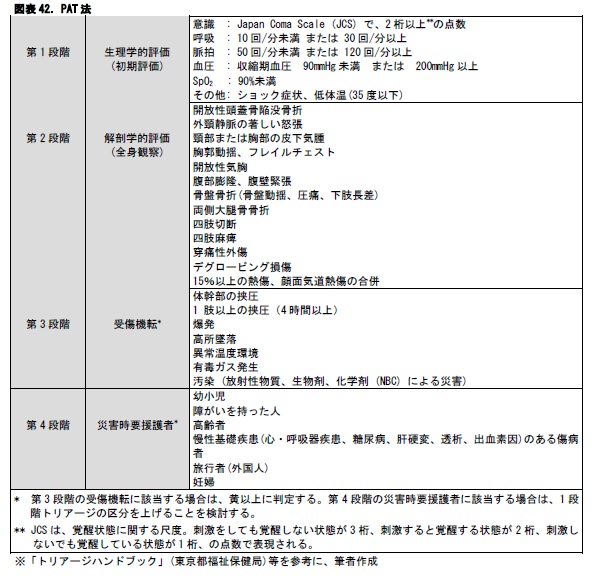

二次トリアージは、重症度の判定に重点を置く。日本では、PAT法54が用いられる。1人2分程度を目処に行われる。所見は、トリアージタッグに書き込まれる。一次トリアージとは異なり、途中で赤色と判定されても、最後まで評価を行う。

PAT法は、第1段階として、生理学的評価を行う。これは、初期評価であり、意識、呼吸、脈拍、血圧、SpO2(経皮的動脈血酸素飽和度)55、その他(ショック症状、低体温)をもとに評価する。第2段階では、解剖学的評価を行う。全身観察により、開放性気胸、骨盤骨折、四肢麻痺など、13の損傷・病態の有無を評価する。第1段階、第2段階のいずれかに該当すれば、赤色と判定する。なお、心肺停止の傷病者に対しては、黒色と判定する。

PAT法の第3段階では、受傷機転を聴取する。爆発や高所墜落など7つのもののうちに、該当するものがあれば、黄色以上に判定する。その際、圧挫症候群56の可能性がある場合は、赤色と判定する。

第4段階では、災害時要援護者に該当するかどうかを考慮する。幼小児、障がいを持った人、高齢者、慢性基礎疾患のある傷病者、旅行者(外国人)、妊婦が、災害時要援護者に該当する。これらに該当する場合は、1段階トリアージの区分を上げることを検討する。

DMATは、一次トリアージをSTART法、二次トリアージをPAT法で行う。トリアージの実施場所は、災害現場、応急救護所、搬送待機場所、支援病院、SCUなど多岐に渡る。START法は、チーム全員が習得することが求められる。一方、PAT法は、医師・看護師が実施主体となる。これは、PAT法には、外傷標準化教育コース57の内容が多く含まれており、外傷診療の知識と技術が求められるためである。

なお、一次トリアージと、二次トリアージには、一次を実施した後に、必ず二次を行わなければならない、といった制約はない。医療資源と、傷病者の数に応じて、臨機応変にトリアージの種類を変えていく必要がある。例えば、傷病者の数が、医療資源よりも圧倒的に多ければ、現場、救護所、搬送、病院前で、何回も一次トリアージを行う必要が生じる。逆に、傷病者の数が、医療資源と同程度であれば、現場から、二次トリアージを行うことができる。

51 STARTは、Simple Triage And Rapid Treatmentの頭文字をとったもの。

52 Walking woundedと呼ばれる。地震等の大規模災害発生時には、負傷者の大多数を占めるため、円滑な対応が必要となる。

53 前腕にある2本の動脈の一つ。肘の前面で上腕動脈から分かれ、尺骨動脈とともに手に血液を送る。(「広辞苑 第六版」(岩波書店)より。)

51 PATは、Physiological and Anatomical Triageの頭文字をとったもの。

54 血液中にどの程度の酸素が含まれているかを示す指標。S はSaturation(飽和)、P はPulse(脈)、O2は酸素を表す。血液中には酸素を運ぶヘモグロビンがある。SpO2 は、動脈血液中のヘモグロビンのうち、何パーセントが酸素を運んでいるかを示す。SpO2の正常値は、96 %以上とされる。、95 %未満の場合は呼吸不全の疑いがあり、90 %未満の場合は在宅酸素療法の適用となる。SpO2 は、パルスオキシメータという医療機器を用いて測定される。

55 長時間に渡り、四肢や臀部が圧迫を受け、挫滅・壊死した場合、傷病者が救出されて圧迫から開放されると、壊死した筋肉からカリウム、乳酸、ミオグロビン等の毒性物質が一気に全身に運ばれ、臓器に致命的な損害を及ぼすことがある。例えば、高カリウム血症によって、突然、心停止に陥ることもある。地震等の自然災害の際、倒壊家屋の瓦礫や、倒れた家具の下敷きになった傷病者が圧挫症候群を起こすことが知られている。日本では、1995年の阪神・淡路大震災以降に、広く知られるようになった。挫滅症候群、クラッシュシンドロームとも呼ばれる。

56 代表的なものとして、Japan Prehospital Trauma Evaluation and Care(JPTECTM)、Japan Advanced Trauma Evaluation and Care(JATECTM)、Japan Nursing Trauma Evaluation and Care(JNTECTM)などが、挙げられる。

(2017年07月04日「ニッセイ基礎研所報」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月12日

インデックス型外株で流入加速~2025年10月の投信動向~ -

2025年11月12日

景気ウォッチャー調査2025年10月~高市政権への期待から、先行き判断DIは前月から4.6ポイントの大幅上昇~ -

2025年11月11日

年金の「年収の壁」が実質引上げ!? 4月からは残業代を含まない判定も~年金改革ウォッチ 2025年11月号 -

2025年11月11日

Investors Trading Trends in Japanese Stock Market:An Analysis for October 2025 -

2025年11月11日

投資部門別売買動向(25年10月)~信託銀行が6カ月ぶりに買い越し~

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【救急搬送と救急救命のあり方】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

救急搬送と救急救命のあり方のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!