- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢化問題(全般) >

- 高齢者見守りサービス-多様なサービスの提供と今後の可能性

2017年06月23日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

5|地方自治体と連携した民間の非営利事業としての取り組み

従来から地方自治体は高齢者に対し、見守りサービスを提供している。

東京都による全国自治体に対するアンケート調査(2012年9~10月、東京都以外の全国の人口10万人以上の250自治体および東京都の全62自治体に対する郵送によるアンケート調査、中間報告時点で東京都以外の93自治体と東京都の36自治体の計129自治体が回答)によれば、各自治体は地域包括支援センター、民生委員などにより、高齢者の見守りネットワークを組織化しているが、その割合は都内自治体が高い(都内自治体では66.7%、東京都以外の自治体では29.0%)。

また、一定の基準による見守り対象者の名簿を作成している自治体も多く(都内自治体では69.4%、東京都以外の自治体では68.8%)、この作成した名簿を地域包括支援センター、民生委員などと共有化し、見守りサービス提供に役立てている。

高齢者の見守りに関する今後の課題としては、見守りが必要な人の発見・通報方法の充実に向け、地域住民の見守りに関する意識の向上(都内自治体では91.7%、東京都以外の自治体では55.9%)、緊急通報装置等の設置(都内自治体では58.3%、東京都以外の自治体では60.2%)、民間事業者の参加協力(都内自治体では72.2%、東京都以外の自治体では51.6%)、電気・ガス・水道事業者の参加協力(都内自治体では50.0%、東京都以外の自治体では36.6%)となっている24。

こうした地方自治体のニーズに対応する民間事業者も多い。

宅配便シェアの半分近くを占める業界最大手のヤマト運輸は、宅配時に高齢者の状況を確認するといった、高齢者の見守りと買い物代行を連動させた「まごころ宅急便」を展開している。

2010年9月に岩手県西和賀町・大槌町などで開始されたもので、以降、高知県大豊町、青森県黒石市、富山県氷見市、兵庫県西脇市などでも、自治体との連携により逐次実施している25。

また、全国1000万世帯以上に宅配サービスを提供している生協も、2007年から自治体との「地域見守り協定」の締結を進めている。

この協定は、生協の担当者が配達の際、組合員や地域の高齢者などの異変に気付いた場合、事前に取り決めた行政の連絡先に速やかに連絡・通報を行うというもので、2016年6月時点で、締結市区町村数は893、全市区町村(1741)の 51.3%に当たり、青森県、宮城県、茨城県、千葉県、鳥取県では県内のすべての市町村と協定を締結している26。

全国に営業職員チャネルを有する生保会社においても、自治体と連携した高齢者支援として、営業職員による高齢者見守り活動を推進している。

第一生命においては、2015年1月22日、千葉県の商業者等の高齢者福祉に特化した地域貢献(ちばSSKプロジェクトなど。SSKは、「しない」のS、「させない」のS、「孤立化」のK)に関して、千葉県と協定を締結した27。同様の協定は、2017年3月7日現在、岡山県を除く46の都道府県と締結されており、高齢者見守りなどが規定されている28。

2017年3月11日には、ヤマト運輸と連携し、近隣に第一生命オフィスがなく、訪問しずらいエリアの顧客に第一生命からのリーフレットなどを届け、配達状況をフィードバックする取り組みを開始するとプレス発表した29。

日本生命においても、2016年4月の埼玉県との包括連携協定の締結(高齢者支援に関する協定項目を含む)30をはじめとして、岐阜県、愛知県、滋賀県、大分県など多くの県と協定を締結している。

岐阜県などとの包括連携協定においては、「高齢者が安心して生活できる社会づくりのために、当社職員が認知症サポーターに登録し、地域における見守り活動や声かけ等の支援活動を実施します」31と謳っている。

24 「高齢者の見守りに関するアンケート(中間報告:基本集計) 2012/10/26版」『区市町村の高齢者見守り体制充実に向けた関係者会議(第2回)』資料(2012年10月26日)、東京都福祉保険局ホームページ。

25 「高齢者を宅急便で見守る」、ヤマトホールディングスホームページ。

26 「生協の『地域見守り活動』全市区町村数の50%を超える893 の市区町村と協定を締結」(2016年6月17日)、日本生活協同組合連合会ホームページ。

27 「千葉県と第一生命保険株式会社との「『ちばSSKプロジェクト』等に関する協定」の締結について」(2015年1月20日)、千葉県ホームページ。

28 「生命保険会社初 福島県と包括連携協定を締結~福島県との連携・協働による『地域活性化』と『復興支援』~」(2017年3月7日)、千葉県ホームページ。

29 「第一生命保険株式会社とヤマト運輸株式会社が連携し、地域のお客さまに『安心』をお届け~地域・社会貢献に資する新たな取組みを開始~」(2017年3月11日)、第一生命ホームページ。

30 「埼玉県との『包括連携協定の締結』について」(2016年4月5日)、日本生命ホームページ。

31 「岐阜県との『包括連携協定の締結』について」(2016年8月24日)、日本生命ホームページ。

従来から地方自治体は高齢者に対し、見守りサービスを提供している。

東京都による全国自治体に対するアンケート調査(2012年9~10月、東京都以外の全国の人口10万人以上の250自治体および東京都の全62自治体に対する郵送によるアンケート調査、中間報告時点で東京都以外の93自治体と東京都の36自治体の計129自治体が回答)によれば、各自治体は地域包括支援センター、民生委員などにより、高齢者の見守りネットワークを組織化しているが、その割合は都内自治体が高い(都内自治体では66.7%、東京都以外の自治体では29.0%)。

また、一定の基準による見守り対象者の名簿を作成している自治体も多く(都内自治体では69.4%、東京都以外の自治体では68.8%)、この作成した名簿を地域包括支援センター、民生委員などと共有化し、見守りサービス提供に役立てている。

高齢者の見守りに関する今後の課題としては、見守りが必要な人の発見・通報方法の充実に向け、地域住民の見守りに関する意識の向上(都内自治体では91.7%、東京都以外の自治体では55.9%)、緊急通報装置等の設置(都内自治体では58.3%、東京都以外の自治体では60.2%)、民間事業者の参加協力(都内自治体では72.2%、東京都以外の自治体では51.6%)、電気・ガス・水道事業者の参加協力(都内自治体では50.0%、東京都以外の自治体では36.6%)となっている24。

こうした地方自治体のニーズに対応する民間事業者も多い。

宅配便シェアの半分近くを占める業界最大手のヤマト運輸は、宅配時に高齢者の状況を確認するといった、高齢者の見守りと買い物代行を連動させた「まごころ宅急便」を展開している。

2010年9月に岩手県西和賀町・大槌町などで開始されたもので、以降、高知県大豊町、青森県黒石市、富山県氷見市、兵庫県西脇市などでも、自治体との連携により逐次実施している25。

また、全国1000万世帯以上に宅配サービスを提供している生協も、2007年から自治体との「地域見守り協定」の締結を進めている。

この協定は、生協の担当者が配達の際、組合員や地域の高齢者などの異変に気付いた場合、事前に取り決めた行政の連絡先に速やかに連絡・通報を行うというもので、2016年6月時点で、締結市区町村数は893、全市区町村(1741)の 51.3%に当たり、青森県、宮城県、茨城県、千葉県、鳥取県では県内のすべての市町村と協定を締結している26。

全国に営業職員チャネルを有する生保会社においても、自治体と連携した高齢者支援として、営業職員による高齢者見守り活動を推進している。

第一生命においては、2015年1月22日、千葉県の商業者等の高齢者福祉に特化した地域貢献(ちばSSKプロジェクトなど。SSKは、「しない」のS、「させない」のS、「孤立化」のK)に関して、千葉県と協定を締結した27。同様の協定は、2017年3月7日現在、岡山県を除く46の都道府県と締結されており、高齢者見守りなどが規定されている28。

2017年3月11日には、ヤマト運輸と連携し、近隣に第一生命オフィスがなく、訪問しずらいエリアの顧客に第一生命からのリーフレットなどを届け、配達状況をフィードバックする取り組みを開始するとプレス発表した29。

日本生命においても、2016年4月の埼玉県との包括連携協定の締結(高齢者支援に関する協定項目を含む)30をはじめとして、岐阜県、愛知県、滋賀県、大分県など多くの県と協定を締結している。

岐阜県などとの包括連携協定においては、「高齢者が安心して生活できる社会づくりのために、当社職員が認知症サポーターに登録し、地域における見守り活動や声かけ等の支援活動を実施します」31と謳っている。

24 「高齢者の見守りに関するアンケート(中間報告:基本集計) 2012/10/26版」『区市町村の高齢者見守り体制充実に向けた関係者会議(第2回)』資料(2012年10月26日)、東京都福祉保険局ホームページ。

25 「高齢者を宅急便で見守る」、ヤマトホールディングスホームページ。

26 「生協の『地域見守り活動』全市区町村数の50%を超える893 の市区町村と協定を締結」(2016年6月17日)、日本生活協同組合連合会ホームページ。

27 「千葉県と第一生命保険株式会社との「『ちばSSKプロジェクト』等に関する協定」の締結について」(2015年1月20日)、千葉県ホームページ。

28 「生命保険会社初 福島県と包括連携協定を締結~福島県との連携・協働による『地域活性化』と『復興支援』~」(2017年3月7日)、千葉県ホームページ。

29 「第一生命保険株式会社とヤマト運輸株式会社が連携し、地域のお客さまに『安心』をお届け~地域・社会貢献に資する新たな取組みを開始~」(2017年3月11日)、第一生命ホームページ。

30 「埼玉県との『包括連携協定の締結』について」(2016年4月5日)、日本生命ホームページ。

31 「岐阜県との『包括連携協定の締結』について」(2016年8月24日)、日本生命ホームページ。

3――高齢者見守りサービスについての総括

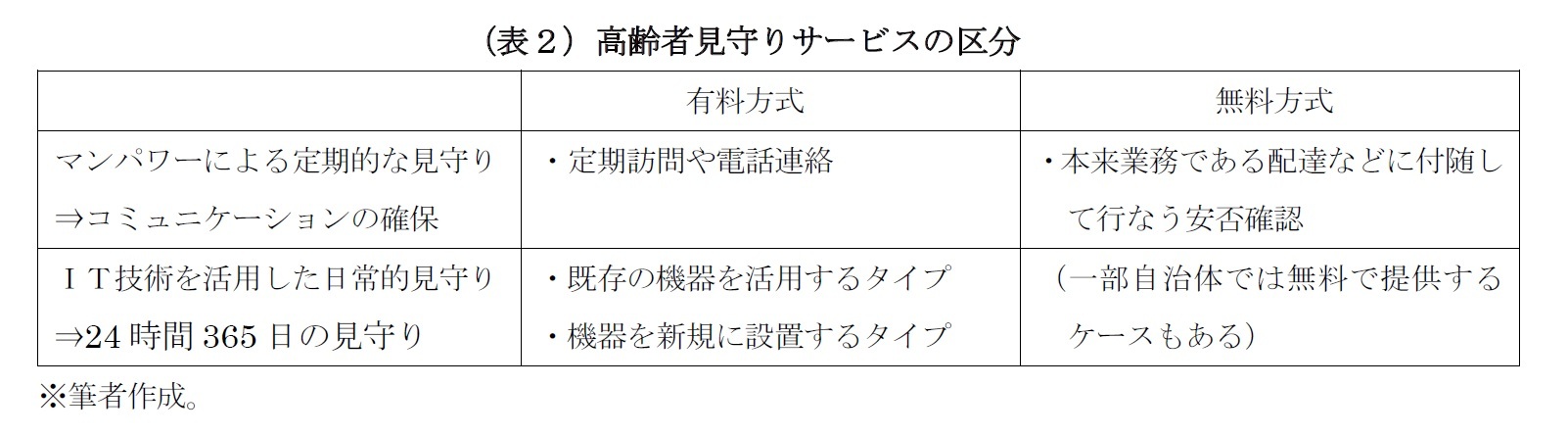

以上見てきた高齢者見守りサービスの現状と、東京都福祉保険局が作成した「高齢者等の見守りガイドブック」32などを参考に筆者なりに整理してみると、高齢者見守りサービスは、2つに大別できるものと考えられる。

すなわち、(表2)に示しているとおり、マンパワーによる定期的な見守りと、センサー機器などIT技術を活用した日常的な見守りである。

さらに、マンパワーによる定期的な見守りは、有料のサービスとして提供される定期訪問・電話連絡と、無料のサービスとして提供される宅配事業者などが本来業務である配達などに付随して行なう安否確認に区分される。

IT技術を活用した日常的な見守りは、ポットやガスなど日常的に使用される既存の機器・サービスを活用するタイプと、新規に配置したセンサー機器などを活用するタイプがあり、いずれも有料で異常状態の感知と第三者への連絡を行なう。

これらの有料サービスについては、地方自治体による公的助成により無料となるケースもある33。

マンパワーによる定期的な見守りの最大のメリットは、孤立する高齢者に対して、一対一のコミュニケーションを提供する機会が確保できる点である。

行政側の民生委員などによる定期訪問に加え、さまざまな機会を捉えて高齢者と日常的なコミュニケーションを図ることは、高齢者にぬくもりと安心感を与えよう。

ただ、マンパワーによる定期的な見守りは、「ゆるやかな見守り」であり、とくに頻度の点で不確実性が残り、万一の緊急事態への対応が難しい。

一方、センサー機器などIT技術を活用した日常的な見守りの最大のメリットは、24時間365日の確実な見守りを提供できることである。

しかしながら、日常的なコミュニケーションの断絶=高齢者の孤立という根本的な課題には、センサー機器による「監視」だけでは対応できない。

すなわち、(表2)に示しているとおり、マンパワーによる定期的な見守りと、センサー機器などIT技術を活用した日常的な見守りである。

さらに、マンパワーによる定期的な見守りは、有料のサービスとして提供される定期訪問・電話連絡と、無料のサービスとして提供される宅配事業者などが本来業務である配達などに付随して行なう安否確認に区分される。

IT技術を活用した日常的な見守りは、ポットやガスなど日常的に使用される既存の機器・サービスを活用するタイプと、新規に配置したセンサー機器などを活用するタイプがあり、いずれも有料で異常状態の感知と第三者への連絡を行なう。

これらの有料サービスについては、地方自治体による公的助成により無料となるケースもある33。

マンパワーによる定期的な見守りの最大のメリットは、孤立する高齢者に対して、一対一のコミュニケーションを提供する機会が確保できる点である。

行政側の民生委員などによる定期訪問に加え、さまざまな機会を捉えて高齢者と日常的なコミュニケーションを図ることは、高齢者にぬくもりと安心感を与えよう。

ただ、マンパワーによる定期的な見守りは、「ゆるやかな見守り」であり、とくに頻度の点で不確実性が残り、万一の緊急事態への対応が難しい。

一方、センサー機器などIT技術を活用した日常的な見守りの最大のメリットは、24時間365日の確実な見守りを提供できることである。

しかしながら、日常的なコミュニケーションの断絶=高齢者の孤立という根本的な課題には、センサー機器による「監視」だけでは対応できない。

32 東京都福祉保険局「高齢者等の見守りガイドブック 第2版」(2016年3月)、東京都福祉保険局ホームページ。

33 たとえば、高崎市の高齢者等あんしん見守りシステム事業においては、希望する65歳以上の1人暮らし世帯や夫婦高齢世帯に対し、安否確認センサー(ひと感知センサー)を無料で設置している(高崎市ホームページ)。

4――おわりに

高齢者向け市場は、2025年に100兆円に達するとされているが34、高齢者見守りサービスは、需要は大きいとされながら、実際の加入者は伸び悩んでいる状況にあり、同年で227億円35の見込みに止まっている。

こうした中で、マンパワーによる定期的な見守りと、センサー機器などIT技術を活用した日常的な見守りをうまく組み合わせて高齢者見守りサービスを推進していく必要があるのではないか。

マンパワーによる定期的な見守りに関しては、行政の見守りサービスを民間事業者が有償で受託する方式と、全国にまたがる支店網、配達拠点網、営業職員網などの独自の人的ネットワークを有する事業者が無償で高齢者見守りサービスを提供する方式の双方の拡大に注目したい。

過疎地帯において、地方自治体の規模が縮小し、マンパワーの確保が次第に困難となる中でも、行政による基礎的な高齢者見守りサービスの提供継続は必須であり、そのための方策のひとつとして、民間委託が普遍化していくかどうかについて今後注視していく必要がある。

一方、マンパワーによる定期的な見守りを行政だけが担うには限界がある。

東京都による高齢者見守り体制充実に向けた検討の中では、

「見守りは、住民、民間事業者、行政等様々な主体が、それぞれの役割分担の下、連携して行われることが重要」36

と指摘されている。

新たなサービスとしてマンパワーによる定期的な見守り事業を立ち上げるには多大なコストや準備期間を要するが、民間事業者の有する既存の人的ネットワークを活かして、高齢者に対する日常的な声かけ、安否確認など、行政の補完サービスとして、ゆるやかな高齢者の見守りについて工夫していくことが、民間事業者に強く求められていくこととなろう。

センサー機器などIT技術を活用した日常的な見守りについても、高齢者全般の日常生活にかかわるガス・電気・水道など社会インフラ事業者、通信事業者、住宅事業者、家電メーカー、寝具メーカーなどが、第一義的には本来業務である既存の経営資源や技術力などを活かして検討していくことが肝要である。

自社の提供するサービスや技術が、高齢者見守りサービスにどう寄与できるのかという視点を常に持ち、自社のみならず業態を超えて、新たな高齢者見守りサービスを模索していく探究心が重要であるものと考えられる。

当然のことながら、技術の高度化と、ニーズを踏まえた利用しやすい価格設定は必須であり、また、高齢者の費用負担を考慮した、一部の自治体で導入されている機器設置についての公的助成のさらなる拡大なども検討する必要があろう。

マンパワーによる定期的な見守りと、センサー機器などIT技術を活用した日常的な見守りは、高齢者見守りサービスの車の両輪であり、バランスの取れた発展を期待したい。

34 「みずほ産業調査 Vol.39 特集:日本産業の中期展望-日本産業が輝きを取り戻すための有望分野を探る-」(2012年5月7日)、みずほ銀行ホームページ。

35 「高齢者見守り・緊急通報サービスの市場動向」(2015年3月9日)、シード・プランニングホームページ。

36 「『見守りの手引き(仮称)』の概要について」『区市町村の高齢者見守り体制充実に向けた関係者会議(第4回)』資料(2013年3月25日)、東京都福祉保険局ホームページ。

こうした中で、マンパワーによる定期的な見守りと、センサー機器などIT技術を活用した日常的な見守りをうまく組み合わせて高齢者見守りサービスを推進していく必要があるのではないか。

マンパワーによる定期的な見守りに関しては、行政の見守りサービスを民間事業者が有償で受託する方式と、全国にまたがる支店網、配達拠点網、営業職員網などの独自の人的ネットワークを有する事業者が無償で高齢者見守りサービスを提供する方式の双方の拡大に注目したい。

過疎地帯において、地方自治体の規模が縮小し、マンパワーの確保が次第に困難となる中でも、行政による基礎的な高齢者見守りサービスの提供継続は必須であり、そのための方策のひとつとして、民間委託が普遍化していくかどうかについて今後注視していく必要がある。

一方、マンパワーによる定期的な見守りを行政だけが担うには限界がある。

東京都による高齢者見守り体制充実に向けた検討の中では、

「見守りは、住民、民間事業者、行政等様々な主体が、それぞれの役割分担の下、連携して行われることが重要」36

と指摘されている。

新たなサービスとしてマンパワーによる定期的な見守り事業を立ち上げるには多大なコストや準備期間を要するが、民間事業者の有する既存の人的ネットワークを活かして、高齢者に対する日常的な声かけ、安否確認など、行政の補完サービスとして、ゆるやかな高齢者の見守りについて工夫していくことが、民間事業者に強く求められていくこととなろう。

センサー機器などIT技術を活用した日常的な見守りについても、高齢者全般の日常生活にかかわるガス・電気・水道など社会インフラ事業者、通信事業者、住宅事業者、家電メーカー、寝具メーカーなどが、第一義的には本来業務である既存の経営資源や技術力などを活かして検討していくことが肝要である。

自社の提供するサービスや技術が、高齢者見守りサービスにどう寄与できるのかという視点を常に持ち、自社のみならず業態を超えて、新たな高齢者見守りサービスを模索していく探究心が重要であるものと考えられる。

当然のことながら、技術の高度化と、ニーズを踏まえた利用しやすい価格設定は必須であり、また、高齢者の費用負担を考慮した、一部の自治体で導入されている機器設置についての公的助成のさらなる拡大なども検討する必要があろう。

マンパワーによる定期的な見守りと、センサー機器などIT技術を活用した日常的な見守りは、高齢者見守りサービスの車の両輪であり、バランスの取れた発展を期待したい。

34 「みずほ産業調査 Vol.39 特集:日本産業の中期展望-日本産業が輝きを取り戻すための有望分野を探る-」(2012年5月7日)、みずほ銀行ホームページ。

35 「高齢者見守り・緊急通報サービスの市場動向」(2015年3月9日)、シード・プランニングホームページ。

36 「『見守りの手引き(仮称)』の概要について」『区市町村の高齢者見守り体制充実に向けた関係者会議(第4回)』資料(2013年3月25日)、東京都福祉保険局ホームページ。

(2017年06月23日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

小林 雅史

小林 雅史のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2018/03/07 | マイナス金利の「逆風」をしのぐ生保各社の創意工夫-2017年生保各社の新商品・新サービス戦略を振り返る | 小林 雅史 | 基礎研マンスリー |

| 2017/12/26 | 2017年生保新商品と新サービス-保険料の引き上げという「逆風」をしのぐ各社の創意工夫 | 小林 雅史 | 保険・年金フォーカス |

| 2017/11/29 | 出産育児一時金・埋葬料-健康保険による特殊な現金給付 | 小林 雅史 | 基礎研レター |

| 2017/10/24 | 保険料キャッシュレスのあゆみ-預金口座振替から保険料払込前の責任開始へ | 小林 雅史 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【高齢者見守りサービス-多様なサービスの提供と今後の可能性】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

高齢者見守りサービス-多様なサービスの提供と今後の可能性のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!