- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 長時間働いているのは誰か-生活時間からみる労働負担偏重の状況

コラム

2017年03月17日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

「働き方改革」に関する議論が注目されている。各種報道においても指摘されているように、今回の労使合意に基づけば、残業時間の上限特例が定められることによる長時間労働是正の効果は、限定的なものに留まる可能性が高いように思われる。

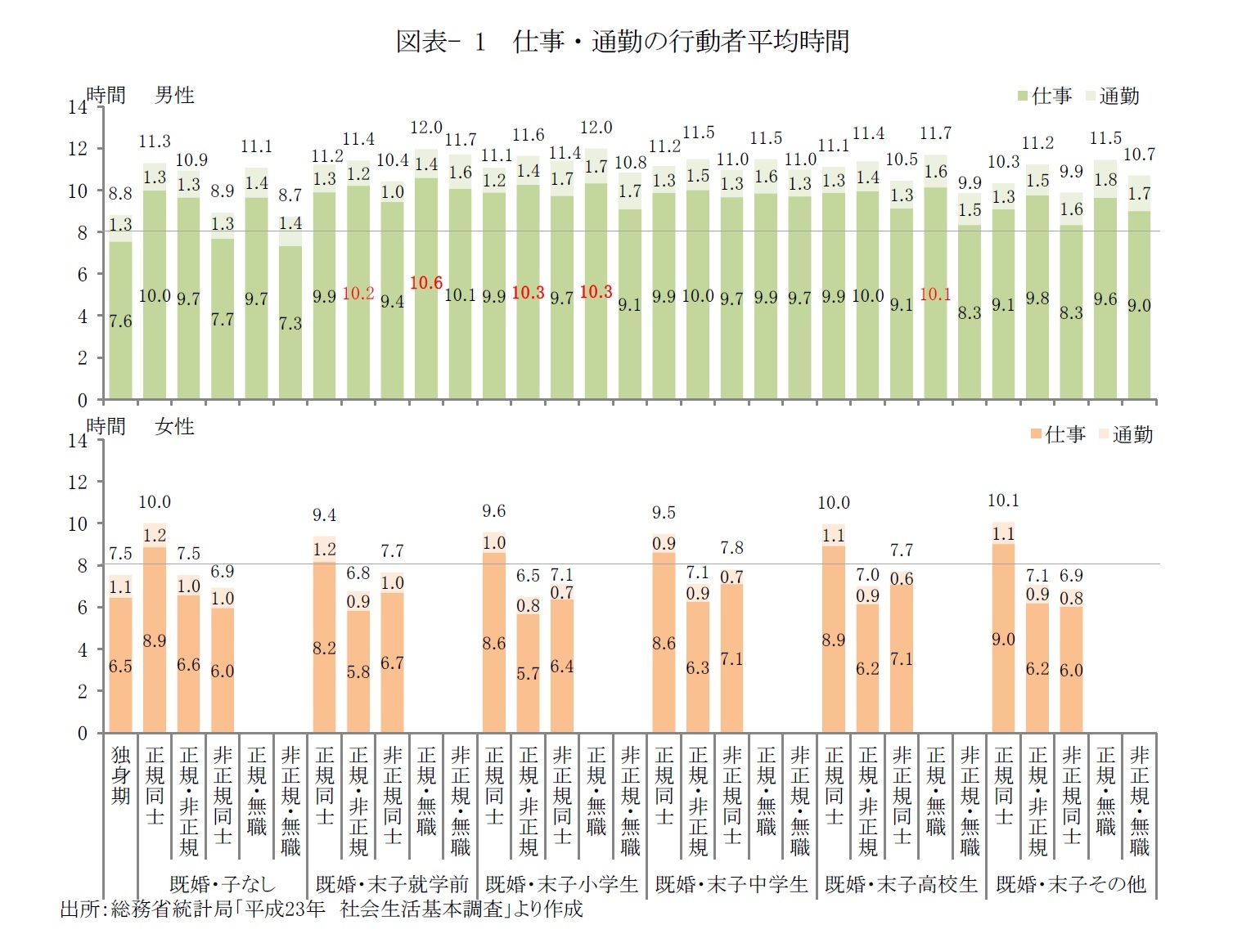

実際のところ長時間労働となっているのはどのような層が中心となっているのだろうか。総務省統計局「平成23年社会生活基本調査」より、ライフステージ別、夫婦の雇用形態別に、男女それぞれの平日1日あたりの平均仕事時間についてみると、男性では独身期および既婚・子なしの非正規を除くすべての層で、女性では既婚の正規就業者で、それぞれ8時間を超えており、多くの勤労者では時間の長短を問わず残業が常態化していることがわかる(図表- 1)。また、男性では既婚で末子が就学前または小学生の、正規就業者の男性と非正規就業者の女性の世帯〔正規・非正規世帯(男性・女性の順、図表も含め以下同じ)〕と正規・無職の世帯(専業主婦世帯)、および末子が高校生の専業主婦世帯で10時間を超えている。これを1か月あたりの労働時間として換算1すると、既婚で末子が就学前または小学生の専業主婦世帯、および末子が小学生の正規・非正規世帯では、1か月あたりの労働時間が労働基準法への明記が予定される月45時間という原則的な上限を超えて働いている可能性が危惧される。公表されている調査結果が平均値であることを勘案すれば、これらの世帯においては過労死ラインとされる月平均80時間を超えて働いている者も少なくないとも考えられよう。

実際のところ長時間労働となっているのはどのような層が中心となっているのだろうか。総務省統計局「平成23年社会生活基本調査」より、ライフステージ別、夫婦の雇用形態別に、男女それぞれの平日1日あたりの平均仕事時間についてみると、男性では独身期および既婚・子なしの非正規を除くすべての層で、女性では既婚の正規就業者で、それぞれ8時間を超えており、多くの勤労者では時間の長短を問わず残業が常態化していることがわかる(図表- 1)。また、男性では既婚で末子が就学前または小学生の、正規就業者の男性と非正規就業者の女性の世帯〔正規・非正規世帯(男性・女性の順、図表も含め以下同じ)〕と正規・無職の世帯(専業主婦世帯)、および末子が高校生の専業主婦世帯で10時間を超えている。これを1か月あたりの労働時間として換算1すると、既婚で末子が就学前または小学生の専業主婦世帯、および末子が小学生の正規・非正規世帯では、1か月あたりの労働時間が労働基準法への明記が予定される月45時間という原則的な上限を超えて働いている可能性が危惧される。公表されている調査結果が平均値であることを勘案すれば、これらの世帯においては過労死ラインとされる月平均80時間を超えて働いている者も少なくないとも考えられよう。

一方で、往復の通勤時間も加えた仕事関連の時間としてみると、男性ではほとんどの層で、女性でも既婚・子なしおよび既婚・末子その他の正規同士の世帯では10時間を超えており、男性では仕事関連の拘束時間が12時間近くに及んでいる者も少なくないようである。

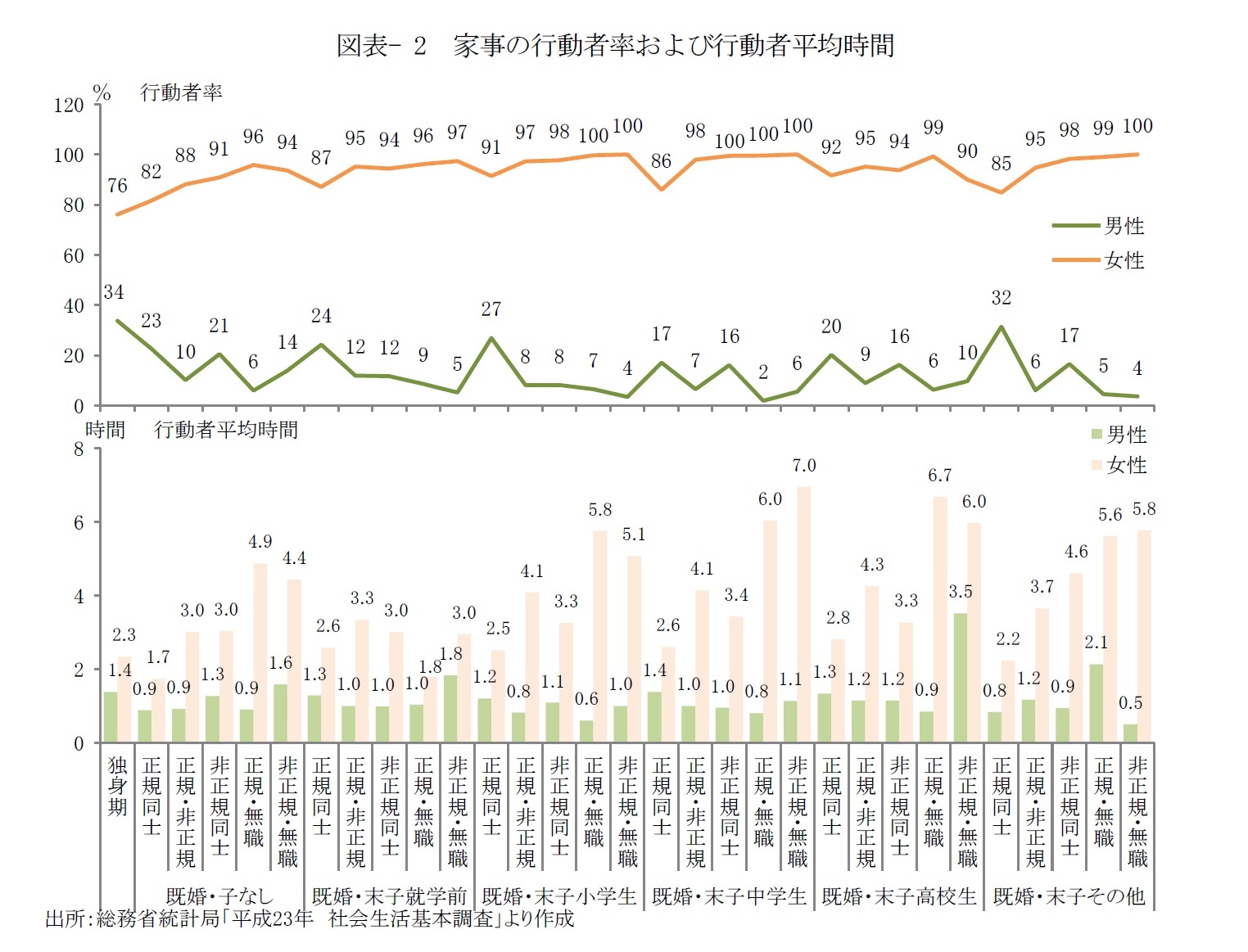

このように、子育て期にある世帯において男性や男女を問わず正規就業者を中心に1日の大半の時間を仕事や通勤のために拘束される状況にあることは、心身の健康への影響に対する危惧に加え、家事・育児など家庭生活への参加を困難にする要因となっている可能性もあろう。実際に、家庭における夫婦間の家事・育児の分担については、依然として女性に偏っており、男女ともに仕事関連の拘束時間が長い正規同士の世帯についてみると、家事の行動者率は女性がライフステージによらず8割を超えているのに対し、男性では2割台に留まっている(図表- 2)。また、行動者平均時間では、女性が概ね2~2.5時間となっているのに対し、男性では最長でも90分に満たない。このことは、前述の仕事関連の時間に家事を含めた総労働時間としてみれば既婚女性の負担も十分に大きく、育児負担も考え合わせれば、未就学児を中心とした子育て期にある正規同士の世帯では、女性は男性以上の過重労働の状態である可能性が高いことを示している。

このように、子育て期にある世帯において男性や男女を問わず正規就業者を中心に1日の大半の時間を仕事や通勤のために拘束される状況にあることは、心身の健康への影響に対する危惧に加え、家事・育児など家庭生活への参加を困難にする要因となっている可能性もあろう。実際に、家庭における夫婦間の家事・育児の分担については、依然として女性に偏っており、男女ともに仕事関連の拘束時間が長い正規同士の世帯についてみると、家事の行動者率は女性がライフステージによらず8割を超えているのに対し、男性では2割台に留まっている(図表- 2)。また、行動者平均時間では、女性が概ね2~2.5時間となっているのに対し、男性では最長でも90分に満たない。このことは、前述の仕事関連の時間に家事を含めた総労働時間としてみれば既婚女性の負担も十分に大きく、育児負担も考え合わせれば、未就学児を中心とした子育て期にある正規同士の世帯では、女性は男性以上の過重労働の状態である可能性が高いことを示している。

今回の労使合意および今後の法改正による成果を疑問視する声も少なくないが、少なくとも青天井ではなくなることで、勤労者の健康状態には一定の改善効果も期待できよう。しかし、通勤時間を含めた拘束時間としてみれば、長時間の拘束から解放される者はそれほど多くはないように思われる。依然として大きい家事・育児時間における男女格差を解消し、女性の社会進出を進めていくためには、通勤時間を含めた仕事関連の拘束時間を短縮し、早く家庭に帰れる環境の整備が必要となろう。拘束時間の短縮に向けて、様々な取り組みが進むことに期待したい。

1 所定内労働8時間、1か月20日勤務として換算した場合

1 所定内労働8時間、1か月20日勤務として換算した場合

(2017年03月17日「研究員の眼」)

井上 智紀

井上 智紀のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2024/03/07 | 4つの志向で読み解く消費行動-若者は「所有より利用」志向、女性やシニアは「慎重消費」志向 | 井上 智紀 | 基礎研マンスリー |

| 2024/01/19 | 4つの志向で読み解く消費行動(1)-若者は「所有より利用」志向、女性やシニアは「慎重消費」志向 | 井上 智紀 | 基礎研レポート |

| 2023/04/27 | 投資経験の拡がりと今後の意向-経験者は増えるものの課題はリテラシーの向上 | 井上 智紀 | 基礎研レポート |

| 2023/04/27 | 「第12回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要 | 井上 智紀 | その他レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【長時間働いているのは誰か-生活時間からみる労働負担偏重の状況】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

長時間働いているのは誰か-生活時間からみる労働負担偏重の状況のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!