- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- 夫婦控除の創設について~家計の可処分所得への影響~

2016年11月08日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

はじめに

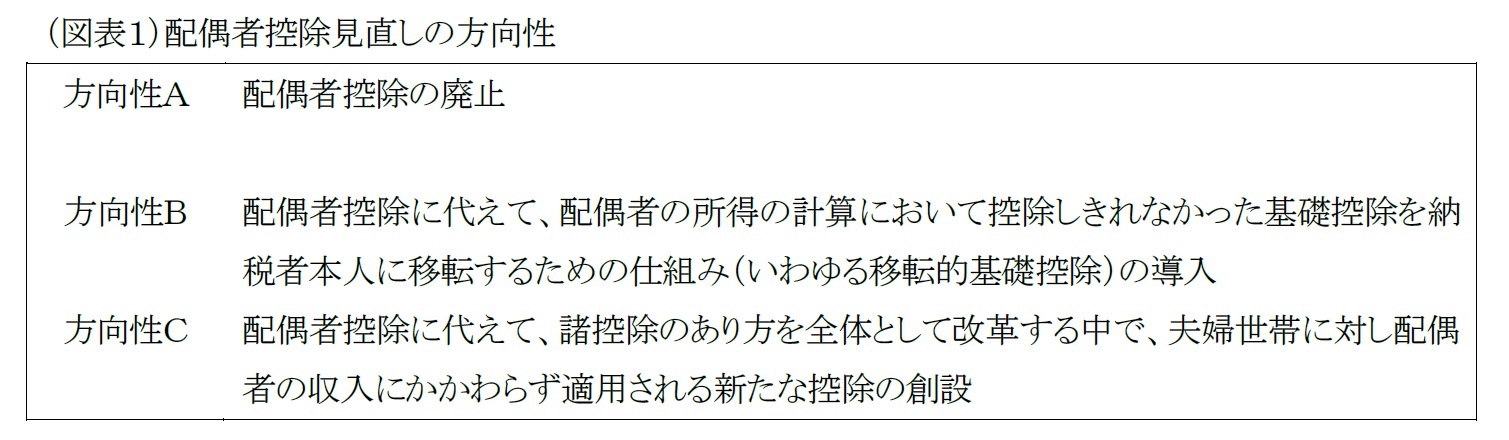

本稿では、配偶者控除に関する問題点を取り上げ、方向性Cに掲げられた新たな夫婦控除の創設に伴う家計の可処分所得に与える影響を展望したい2。

1 政府税制調査会「働き方の選択に対して中立的な税制の構築をはじめとする個人所得課税改革に関する論点整理(第一次レポート)」

2 第一次レポートの方向性A・Bにおける家計の可処分所得に与える影響については、基礎研レポート「配偶者控除の見直しについて~家計の可処分所得への影響~」を参照。

1 政府税制調査会「働き方の選択に対して中立的な税制の構築をはじめとする個人所得課税改革に関する論点整理(第一次レポート)」

2 第一次レポートの方向性A・Bにおける家計の可処分所得に与える影響については、基礎研レポート「配偶者控除の見直しについて~家計の可処分所得への影響~」を参照。

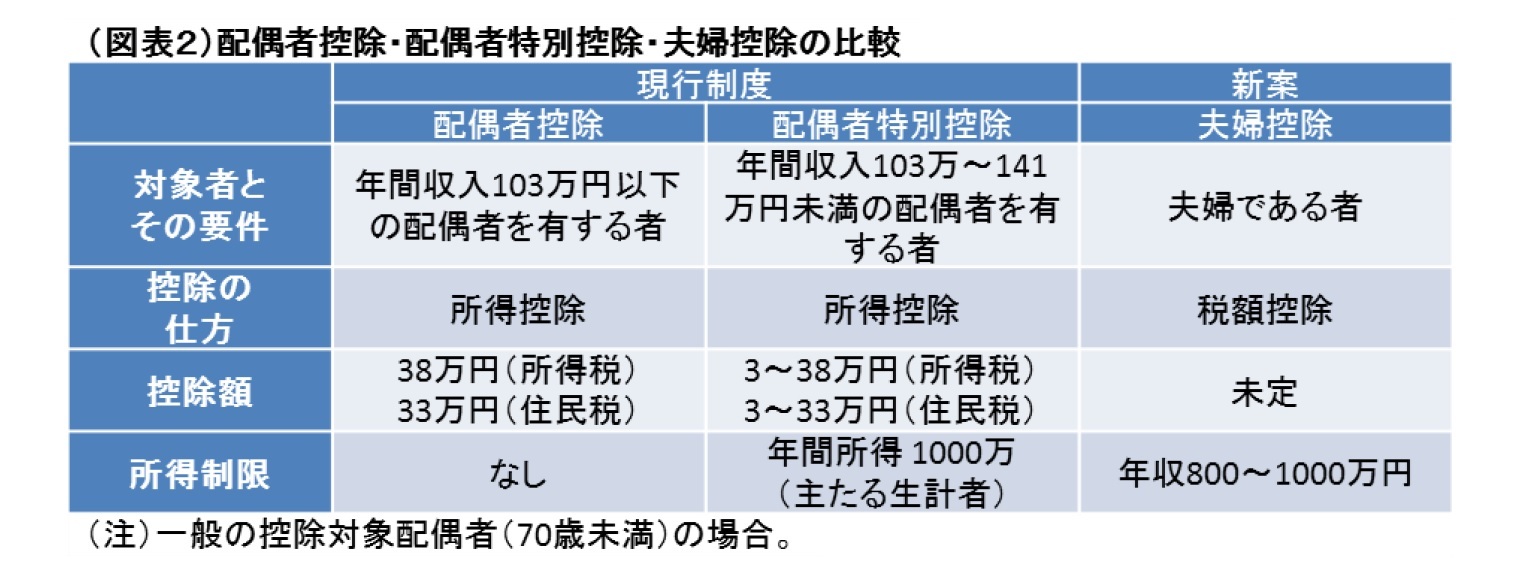

1―配偶者控除・夫婦控除の概要

2―配偶者控除に関する問題点

配偶者控除に関する問題点として、ⅰ)就労調整となる年収の壁、ⅱ)低所得者の適用率が低いこと、ⅲ)一部の世帯に「二重の控除」が生じていることが指摘されている。それぞれについて、夫婦控除がどのように問題解決につながるのか見てみよう。

i)就労調整に係る様々な年収の壁 ~「103万円の壁」と「130万円の壁」~

「103万円の壁」という言葉が世間一般に浸透したため、年収が103万円を超えると配偶者控除がなくなり損をすると誤解する人が多い。しかし、年収が103万円を超えても、141万円までは配偶者特別控除が適用される。ただ、100万円近辺で住民税、所得税が発生することや配偶者(特別)控除に関する誤解から、年収103万円は心理的な壁として意識されている。また、家族手当を支給する企業には、給付基準を配偶者年収103万円以下と定めるところが多い。人事院の調査3によると民間企業の69.1%が家族手当を支給し、その90.3%が配偶者手当を支給している。支給基準をみると68.8%の企業が配偶者の年収103万円、25.8%が同130万円と、配偶者控除の適用要件が基準となっている企業が多い。支給額も月額13,885円、年間16.7万円に上るため、企業福利厚生の面でも年収103万円が就労調整の目安となっているものと考えられる。

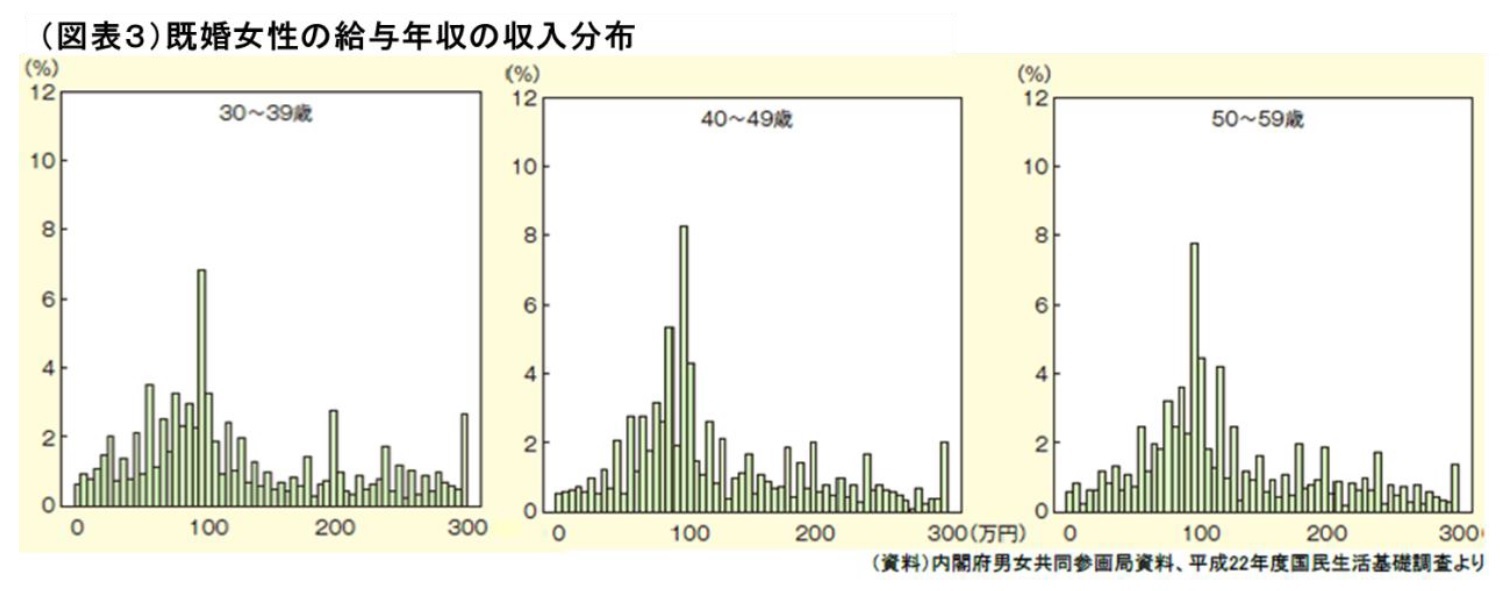

実際に、既婚女性の収入分布をみると、100万円近辺に集中していることが分かる(図表3)。個々のライフスタイルに応じた働き方があるものの、夫婦控除の創設によって心理的な壁が解消され、企業の配偶者手当も見直しの機運が高まる可能性がある。

i)就労調整に係る様々な年収の壁 ~「103万円の壁」と「130万円の壁」~

「103万円の壁」という言葉が世間一般に浸透したため、年収が103万円を超えると配偶者控除がなくなり損をすると誤解する人が多い。しかし、年収が103万円を超えても、141万円までは配偶者特別控除が適用される。ただ、100万円近辺で住民税、所得税が発生することや配偶者(特別)控除に関する誤解から、年収103万円は心理的な壁として意識されている。また、家族手当を支給する企業には、給付基準を配偶者年収103万円以下と定めるところが多い。人事院の調査3によると民間企業の69.1%が家族手当を支給し、その90.3%が配偶者手当を支給している。支給基準をみると68.8%の企業が配偶者の年収103万円、25.8%が同130万円と、配偶者控除の適用要件が基準となっている企業が多い。支給額も月額13,885円、年間16.7万円に上るため、企業福利厚生の面でも年収103万円が就労調整の目安となっているものと考えられる。

実際に、既婚女性の収入分布をみると、100万円近辺に集中していることが分かる(図表3)。個々のライフスタイルに応じた働き方があるものの、夫婦控除の創設によって心理的な壁が解消され、企業の配偶者手当も見直しの機運が高まる可能性がある。

3 人事院「民間給与の実態(平成27年度職種別民間給与実態調査の結果)」

(2016年11月08日「基礎研レポート」)

白波瀨 康雄

白波瀨 康雄のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2019/04/05 | 都道府県別にみたホテルの稼働率予測ーインバウンド拡大に伴う建設が進み、一部地域では供給過剰も | 白波瀨 康雄 | 基礎研マンスリー |

| 2019/02/18 | 都道府県別にみた宿泊施設の稼働率予測~インバウンド拡大に伴うホテル建設が進み、一部地域では供給過剰も~ | 白波瀨 康雄 | 基礎研レポート |

| 2019/01/29 | 広がる物価の世代間格差~先行きは消費税率引き上げに伴い一段と拡大~ | 白波瀨 康雄 | 研究員の眼 |

| 2018/12/12 | 企業物価指数(2018年11月)~石油製品の下落を受けて前月比で8ヵ月ぶりの下落~ | 白波瀨 康雄 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【夫婦控除の創設について~家計の可処分所得への影響~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

夫婦控除の創設について~家計の可処分所得への影響~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!