- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- 東京から試みる地元の地方創生-自分で動く「地元」創生(1)

2016年10月17日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2――対話と行動から見えてきた地元の課題

下関酒造は、大正12年に地元の米を使った酒造りを熱望した米農家445名によって設立された、地酒蔵としては稀有な経緯を持つ5。日本酒の消費が落ち込む中、日本酒ファンをひとりでも増やすとともに、酒蔵が地域の交流拠点となる目的で様々な取組みを行っており、カフェの併設はその一環である。下関の米を使った酒造りで出発したが、ここ50年ほどは、下関産の酒造好適米(酒米)の使用が少なくなっていた。

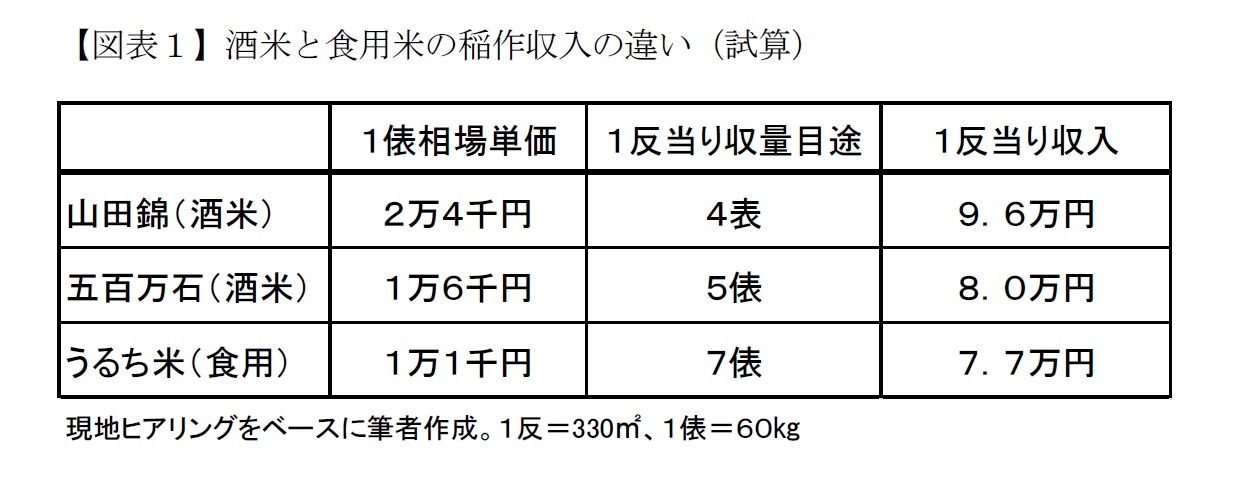

山田錦のような酒米は、食用のうるち米に比べ、稲穂の丈が高いうえに米粒が大きいため稲が倒伏しやすい。山田錦を栽培した場合、うまくいけば食用米より2~3割の収入増加を期待できるが、品質が低いと買取単価も下がるなど、収入の下振れリスクがあるため、一般に農家は酒米の栽培を嫌う傾向にある6【図表1】。

山田錦のような酒米は、食用のうるち米に比べ、稲穂の丈が高いうえに米粒が大きいため稲が倒伏しやすい。山田錦を栽培した場合、うまくいけば食用米より2~3割の収入増加を期待できるが、品質が低いと買取単価も下がるなど、収入の下振れリスクがあるため、一般に農家は酒米の栽培を嫌う傾向にある6【図表1】。

下関酒造は10年以上に亘って下関市の農家に酒米栽培を勧奨してきたが、断られ続けてきたとのことである。しかし、潮目は変わりつつもあるようだ。農水省が酒米全体の需要増加を受けて、2014年産から酒米生産の増産分を減反対象の枠外とし、酒米栽培を後押しし始めたのである。昨年には、農業衰退に危機感を強めるJA下関の協力を得て、下関酒造は市内3農家と山田錦の栽培契約を交わし、今年5月に下関産山田錦のみ使用した純米吟醸酒を戦後初めて醸したところ、評判を呼び早々に完売した。このような流れで、下関産酒米の調達を少しでも増やすことが足元の同社の課題となっている。

5 地酒蔵は通常、地域の資産家(名士)が古くから営んでいるといったケースが多い。

6 下関は地理的に台風の通り道にあり、収穫前に台風被害を受けるリスクも相対的に高い。

5 地酒蔵は通常、地域の資産家(名士)が古くから営んでいるといったケースが多い。

6 下関は地理的に台風の通り道にあり、収穫前に台風被害を受けるリスクも相対的に高い。

2|価値共創のアクションを起こす

下関酒造の現状と課題を受けて、自分も下関人として具体的に何か共創できることはないかと考えた。個人でも地元ならではの地縁を活かせば、下関で酒米を栽培する農家を増やす手伝いができるかもしれない。原料の調達が増えれば、販売好調な下関産米による清酒が増産できる。その結果、同社の将来キャッシュフローの増加が期待され、企業価値の向上にもつながるわけである。

幸運にも親しい農家が休耕田を有していることに思い至り、早速、農家に相談したところ、酒米であろうが願ってもない話と好感触であった。下関酒造へ休耕田活用の余地を打診したところ快諾を得た。早速、同社と協力関係にあるJAが現地の確認に赴いてくれることとなった。東京で連絡を待つこと数日、結果は、現状では稲作は困難と判明した。休耕田となって約2年、田はセイタカアワダチソウに覆い尽くされていたのである。セイタカアワダチソウは地下茎を伸ばす最も頑強な雑草で、稲作の再開には刈って耕すのでは足りず、地下茎を根こそぎ除去する必要がある。つまり、田の土をすべて入替えなければならない状況に陥っていたのである。今後、この休耕田は、土壌の入替費用を正式に見積もった上で、採算を検討し、稲作再開の可否を判断することになるが、栽培労働力の手当てや資材の調達など、再開に際して越えるべきハードルはいくつも残されている状況にある。

現状、下関では酒米の供給が需要に追いついていないが、酒米の需給を全国で見ると、2015年には酒米栽培の急増によって相場が下落し、酒米栽培に転じて痛手を被った栽培農家もあったようだ。農水省は、酒米の需要予測を集計・公表することで、需給バランスを安定させようとしているが、ここから見えてくるのは、地元に根付いていない酒米の危うさだ。同省も複数年の契約栽培を推奨しているが、地酒蔵と地元農家が信頼関係に基づいて、中長期的な契約栽培を行うことがサステナブルな農業として望まれるのではないか7。

地酒造りとは、土地の米、土地の水による、まさしく土地の味の表現であり、一つの芸術活動である。かつて地元農家の有志が立ち上げた地酒蔵を共創の場として、再び地元農家がストーリーのある地酒造りに参画していく。それは、地元のプライドを再び高揚する作業であり、地元の創生そのものだといえよう。

7 農林水産省「日本酒原料米の安定取引に向けた情報交換会」

http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/kome_torihiki/seisyu01.html

下関酒造の現状と課題を受けて、自分も下関人として具体的に何か共創できることはないかと考えた。個人でも地元ならではの地縁を活かせば、下関で酒米を栽培する農家を増やす手伝いができるかもしれない。原料の調達が増えれば、販売好調な下関産米による清酒が増産できる。その結果、同社の将来キャッシュフローの増加が期待され、企業価値の向上にもつながるわけである。

幸運にも親しい農家が休耕田を有していることに思い至り、早速、農家に相談したところ、酒米であろうが願ってもない話と好感触であった。下関酒造へ休耕田活用の余地を打診したところ快諾を得た。早速、同社と協力関係にあるJAが現地の確認に赴いてくれることとなった。東京で連絡を待つこと数日、結果は、現状では稲作は困難と判明した。休耕田となって約2年、田はセイタカアワダチソウに覆い尽くされていたのである。セイタカアワダチソウは地下茎を伸ばす最も頑強な雑草で、稲作の再開には刈って耕すのでは足りず、地下茎を根こそぎ除去する必要がある。つまり、田の土をすべて入替えなければならない状況に陥っていたのである。今後、この休耕田は、土壌の入替費用を正式に見積もった上で、採算を検討し、稲作再開の可否を判断することになるが、栽培労働力の手当てや資材の調達など、再開に際して越えるべきハードルはいくつも残されている状況にある。

現状、下関では酒米の供給が需要に追いついていないが、酒米の需給を全国で見ると、2015年には酒米栽培の急増によって相場が下落し、酒米栽培に転じて痛手を被った栽培農家もあったようだ。農水省は、酒米の需要予測を集計・公表することで、需給バランスを安定させようとしているが、ここから見えてくるのは、地元に根付いていない酒米の危うさだ。同省も複数年の契約栽培を推奨しているが、地酒蔵と地元農家が信頼関係に基づいて、中長期的な契約栽培を行うことがサステナブルな農業として望まれるのではないか7。

地酒造りとは、土地の米、土地の水による、まさしく土地の味の表現であり、一つの芸術活動である。かつて地元農家の有志が立ち上げた地酒蔵を共創の場として、再び地元農家がストーリーのある地酒造りに参画していく。それは、地元のプライドを再び高揚する作業であり、地元の創生そのものだといえよう。

7 農林水産省「日本酒原料米の安定取引に向けた情報交換会」

http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/kome_torihiki/seisyu01.html

3|地元創生を実際に試みてわかったこと

今回、筆者は地元創生に見通しも立たないまま、思い先行でまず行動に移してみた。地元企業へのクラウドファンディング参加を皮切りに、図らずも農業まで視野に入れて地元創生を模索する試みとなった。まだ着手の段階ではあるが、一筋縄ではいかない地元創生の現実も垣間見た。同時に、地元で話を実際に聞いてみると、そこには様々な課題やニーズがあり、これまで無関係と思われた者同士を引き合わすことで、Win-Winの関係を作れる余地も見えてきた。その直接の当事者ではない個人が、地元企業のニーズを満たすリソースを持っているかもしれない。東京の一個人であっても、地元の地方創生にその思いさえあれば参画することはできるのである。個人の置かれた状況、公私や大小に関わらず、一人ひとりの思いと行動で地元創生は一歩ずつではあるが動き始めるのではないだろうか。

今回、筆者は地元創生に見通しも立たないまま、思い先行でまず行動に移してみた。地元企業へのクラウドファンディング参加を皮切りに、図らずも農業まで視野に入れて地元創生を模索する試みとなった。まだ着手の段階ではあるが、一筋縄ではいかない地元創生の現実も垣間見た。同時に、地元で話を実際に聞いてみると、そこには様々な課題やニーズがあり、これまで無関係と思われた者同士を引き合わすことで、Win-Winの関係を作れる余地も見えてきた。その直接の当事者ではない個人が、地元企業のニーズを満たすリソースを持っているかもしれない。東京の一個人であっても、地元の地方創生にその思いさえあれば参画することはできるのである。個人の置かれた状況、公私や大小に関わらず、一人ひとりの思いと行動で地元創生は一歩ずつではあるが動き始めるのではないだろうか。

(2016年10月17日「基礎研レター」)

江木 聡

江木 聡のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2019/03/05 | コーポレートガバナンス改革の現状と改革の分水嶺 | 江木 聡 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2019/02/04 | 経営の中心にある健康経営-ファーストリテイリングの経営者人材育成の事例から | 江木 聡 | 基礎研レター |

| 2019/02/04 | オフィス全面禁煙のコンプライ・オア・エクスプレイン-健康経営から全面禁煙を考える | 江木 聡 | 研究員の眼 |

| 2019/01/17 | 日米CEOの企業価値創造比較と後継者計画 | 江木 聡 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【東京から試みる地元の地方創生-自分で動く「地元」創生(1) 】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

東京から試みる地元の地方創生-自分で動く「地元」創生(1) のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!