- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 高まる統計への批判

2016年10月07日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――難しい質改善の計測

蒸し暑い日本の夏に混みあった列車で通勤するのは今でも苦行だが、まだ列車が冷房されていなかった時代は、今より混雑度も高くもっと大変だった。東京では1970年代に入ると徐々に冷房化が進み始めたが、完全冷房化までに長い年月がかかった。空調設備の整った列車を利用している現在の乗客は、単に移動することだけではなく、空調というサービスの改善も享受している。以前と比較して、現在ははるかに高品質の消費を行っていることになる。

総人口が減少に転じた日本では、数量の増加よりも、より品質の高い商品やサービスを生産するということによる経済の拡大が重要になっている。しかし、鉄鋼の生産量が増加する、自動車の生産台数が増える、テレビの販売台数が増えるといった数量の変化に比べて、鉄鋼の品質や自動車の安全性の向上といった質の改善や、測りやすいやすい単位がないサービスの量を、実質GDP(国内総生産)に的確に反映させることは、はるかに難しい課題である。このためには、先ほどの通勤列車の例を使えば、電車運賃の変化を「以前と同じ移動サービスの価格が変わった分」と「冷房というサービス改善の対価」とに分ける必要があるが、正確に寄与を分解することは極めて難しいからだ。

総人口が減少に転じた日本では、数量の増加よりも、より品質の高い商品やサービスを生産するということによる経済の拡大が重要になっている。しかし、鉄鋼の生産量が増加する、自動車の生産台数が増える、テレビの販売台数が増えるといった数量の変化に比べて、鉄鋼の品質や自動車の安全性の向上といった質の改善や、測りやすいやすい単位がないサービスの量を、実質GDP(国内総生産)に的確に反映させることは、はるかに難しい課題である。このためには、先ほどの通勤列車の例を使えば、電車運賃の変化を「以前と同じ移動サービスの価格が変わった分」と「冷房というサービス改善の対価」とに分ける必要があるが、正確に寄与を分解することは極めて難しいからだ。

2――高まる批判の背景

2015年に麻生財務大臣がいくつかの経済統計の精度に疑念を投げかけたことをきっかけに、経済統計に関する議論が活発になっている。この背景には先に述べたように、日本経済の変化によって経済統計を作成することの難度が高まっていることがあるが、プライバシー意識の高まり、単身・共働き世帯の増加など家計の変化や、企業の情報管理意識の高まりや、持ち株会社の解禁による企業形態の多様化などで、統計調査を行なう環境が厳しいものになっていることも大きな要因だ。

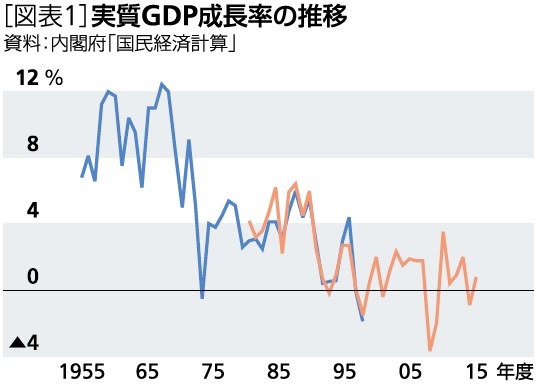

また、経済統計に対してこれまでよりも高い精度が要求されるようになったことも統計への批判の背景となっている。1970年代初めころまでの高度成長期には二桁が当たり前だった日本の実質経済成長率は、近年はゼロ近辺に低下している。経済成長率が二桁の時代には大きな問題とはならなかった程度の誤差も、低成長下の現状では景気の拡大・悪化の判断に影響してしまうからだ。

指標の精度だけではなく、統計指標そのものに対する批判もある。経済政策の目標として使われることも多いGDPに対しても、発表値への批判や推計の精度や手法に対する批判だけでなく、環境悪化や天然資源の減少というマイナスを全く反映していない等、GDPが測定しようとしているものへの批判も数多くある。各国の比較を可能にするために国際機関が統計の基準を定めている場合もあり、こうした問題への対処には基準の作成作業で日本が積極的に発言していくことも必要だ。

また、経済統計に対してこれまでよりも高い精度が要求されるようになったことも統計への批判の背景となっている。1970年代初めころまでの高度成長期には二桁が当たり前だった日本の実質経済成長率は、近年はゼロ近辺に低下している。経済成長率が二桁の時代には大きな問題とはならなかった程度の誤差も、低成長下の現状では景気の拡大・悪化の判断に影響してしまうからだ。

指標の精度だけではなく、統計指標そのものに対する批判もある。経済政策の目標として使われることも多いGDPに対しても、発表値への批判や推計の精度や手法に対する批判だけでなく、環境悪化や天然資源の減少というマイナスを全く反映していない等、GDPが測定しようとしているものへの批判も数多くある。各国の比較を可能にするために国際機関が統計の基準を定めている場合もあり、こうした問題への対処には基準の作成作業で日本が積極的に発言していくことも必要だ。

3――地道な改善の努力を

終戦直後に整備が進んだ日本の統計制度は、長年にわたる社会の変化のために現状にそぐわない部分も増えてしまった。このため2007年には60年ぶりに統計法が全面改正されるなど、一時改革の機運が高まったが、その後の日本経済の混乱の中で地味な「統計の改善」という問題に対する関心は急速に薄れてしまった。

統計に対する批判には昔から指摘されてきたものも多く、統計を作成している部局では改善のために長年努力してきたことも確かだ。残されている問題は解決が難しいものばかりで、コロンブスの卵のような改善策は見当たらない。精度の向上や経済・社会の状況把握に役立つ統計の整備のためには、地道な改善の努力を積み重ねる必要がある。

厳しい財政状況のもとで、国や地方自治体に、統計に十分な予算・人員をあてる余裕がなくなってきていることも統計の改善が進まない背景にある。適切な政策判断のためには正確な情報が必要不可欠で、企業も家計も統計調査の対象であるだけでなく、統計の利用者でもあり、統計情報を利用して政府が行う政策判断によって大きな影響を受けている。企業も消費者も政府任せにせずに、自分達の問題として統計の抱えている課題解決に一緒に取り組む必要がある。

統計に対する批判には昔から指摘されてきたものも多く、統計を作成している部局では改善のために長年努力してきたことも確かだ。残されている問題は解決が難しいものばかりで、コロンブスの卵のような改善策は見当たらない。精度の向上や経済・社会の状況把握に役立つ統計の整備のためには、地道な改善の努力を積み重ねる必要がある。

厳しい財政状況のもとで、国や地方自治体に、統計に十分な予算・人員をあてる余裕がなくなってきていることも統計の改善が進まない背景にある。適切な政策判断のためには正確な情報が必要不可欠で、企業も家計も統計調査の対象であるだけでなく、統計の利用者でもあり、統計情報を利用して政府が行う政策判断によって大きな影響を受けている。企業も消費者も政府任せにせずに、自分達の問題として統計の抱えている課題解決に一緒に取り組む必要がある。

(2016年10月07日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

櫨(はじ) 浩一 (はじ こういち)

櫨(はじ) 浩一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/03/06 | 不安の時代ー過剰な貯蓄を回避する保険の意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/02/27 | MMTを考える | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研レポート |

| 2020/02/07 | 令和の日本経済はどうなるか-経済予測の限界と意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/01/31 | 不安の時代~過剰な貯蓄を回避する保険の意義~ | 櫨(はじ) 浩一 | エコノミストの眼 |

新着記事

-

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” -

2025年11月19日

1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【高まる統計への批判】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

高まる統計への批判のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!