- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 子ども・子育て支援 >

- 「脱・産みの苦しみ出産社会」を目指して-少子化社会データ再考:国際的に見た女性活躍と脱少子化に不利な日本のある特徴とは-

「脱・産みの苦しみ出産社会」を目指して-少子化社会データ再考:国際的に見た女性活躍と脱少子化に不利な日本のある特徴とは-

生活研究部 人口動態シニアリサーチャー 天野 馨南子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――産みの苦しみをもたらす分布状況

日本産科麻酔学会の公表値によれば、診療所における割合は3.3%、病院では1.8%と、むしろ病院の方が無痛分娩に対応していない、といえる。

在日フランス人ジャーナリストが無痛分娩クリニックを探すのに苦戦したという話を紹介したが、では一体、どれくらいの無痛分娩施設が日本にはあるのだろうか。

日本産科麻酔学会会員の所属する施設の中で、硬膜外鎮痛または脊髄くも膜下麻酔硬膜外鎮痛併用法(CSE)による無痛分娩を行っている施設一覧が同学会のホームページに掲載されている。

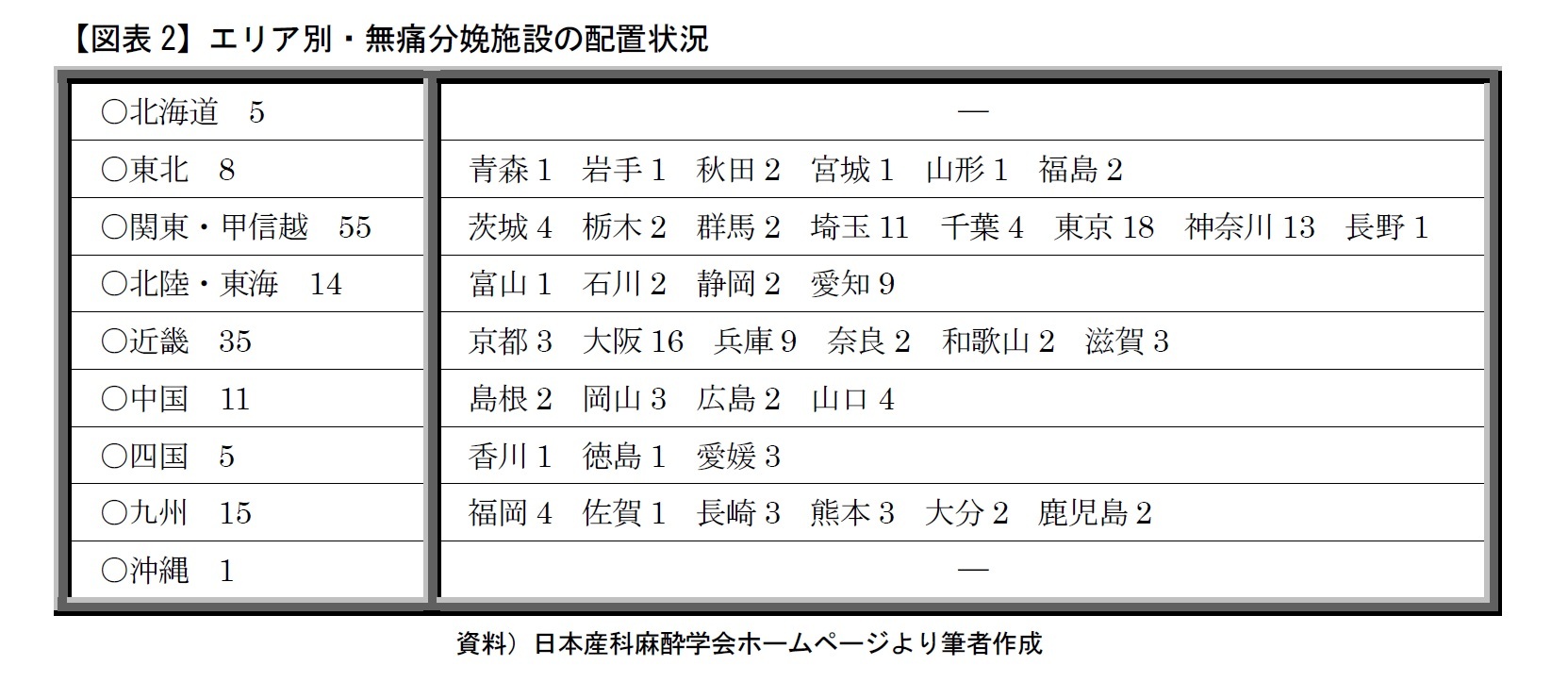

最新のものは2015年10月のデータ(つまり、2016年今現在稼動しているかは不明)とのことであるが、筆者がリストからエリアごとに集計してみたところでは、全国で149施設あり、エリアごとにみた状況は図表2の通りである。

図表2からは、最大都市の東京だけを見ても18施設にとどまり、特に人口が集中する特別区23区に1施設ずつもない計算となる状況であることがわかる。

また47都道府県中、39都道府県にしか無痛分娩施設がない。8県(新潟、山梨、福井、岐阜、鳥取、高知、宮崎、長崎)には2015年10月の同学会のデータでは無痛分娩施設がゼロという状況である。

このことは、女性活躍推進・地域創生の諸策を考える上で、問題視すべきことではないかと感じている。

4――脱・少子化と女性活躍を推進する上で、看過しがたい事案

妊娠・出産の大変さは個人差が大きく、産科施設ユーザーである女性にとっては様々な出産スタイルが選択できるほうが、より不安や苦痛なくお産に臨めることは言うまでもない。

ましてや無痛分娩は、北里大学病院麻酔科 奥富俊之診療教授によれば、「産後の回復が早く、高齢出産のリスク軽減といったメリットが大きい」分娩方法であるという。ちなみに、北里大学病院(神奈川県)では、年間約1千件の分娩のうち、帝王切開を除く7割前後が無痛分娩3となっているとのことである。

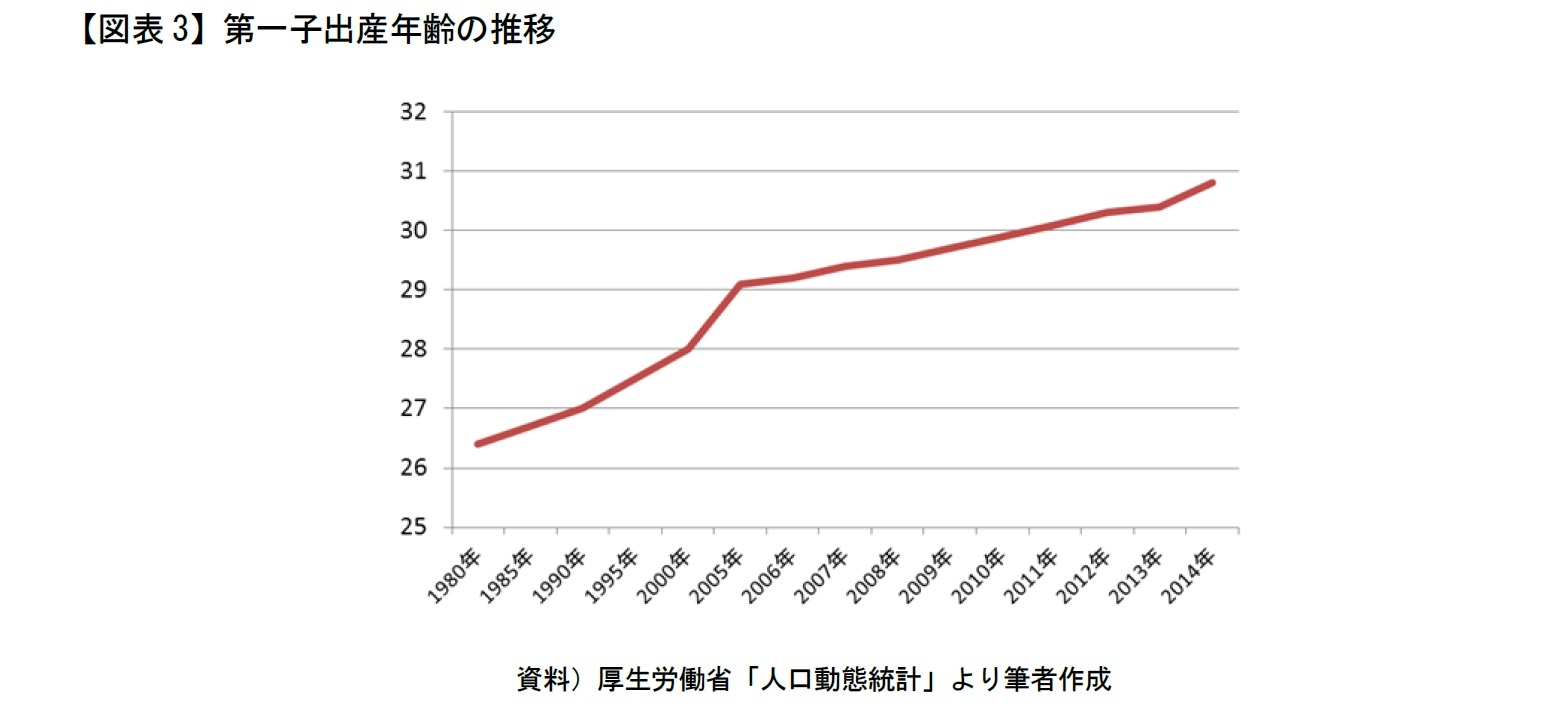

日本では女性の晩産化が着々と進んでいる(図表3)。

つまり、高齢出産割合増加の可能性が指摘できる。80年代の女性は、平均26歳で第一子を出産していた。しかし、それが現在では31歳に迫る勢いである。

このことの影響(「第一子出産年齢上昇はそんなに問題なのか? - データでみる少子化との関係性 – 」参照)についての話は今回おいておくとして、そうであるならば、高齢出産のリスク軽減メリットのある無痛分娩の普及がこれまで以上に検討されることが期待される。高齢出産リスクから出産を断念、ためらっていたケースなどの一部にでは、無痛分娩の普及によって医師との相談により、出産決意につながるケースも出てくるだろう。

このようなケースも含め、無痛分娩の普及は女性の出産に対する痛みにまつわるネガティブ・イメージを緩和し、出産意欲を向上させることによって少子化対策にも貢献するのではないかと考える。

3 2014年9月23日 産経ニュース 「無痛分娩 回復早く高齢出産リスク軽減」

(2016年09月20日「基礎研レター」)

03-3512-1878

- プロフィール

1995年:日本生命保険相互会社 入社

1999年:株式会社ニッセイ基礎研究所 出向

【委員歴/ご依頼順(現職優先)】

1.政府

・【総務省統計局】

「令和7年国勢調査有識者会議」構成員(2021年~)

・【こども家庭庁】

「若い世代視点からのライフデザインに関する検討会」構成員(2025年度)

「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ」構成員(2024~2025年度)

「令和5年度「地域少子化対策に関する調査事業」委員会委員」(2023年度)

・【内閣府特命担当大臣(少子化対策)主宰】

「少子化社会対策大綱の推進に関する検討会」構成員(2021年~2022年)

「結婚の希望を叶える環境整備に向けた企業・団体等の取組に関する検討会」構成メンバー(2016年)

・【内閣府男女共同参画局】

「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」構成員(2021年~2022年)

・【内閣府】

「令和3年度結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム開発調査 企画委員会 委員」(内閣府委託事業)(2021年~2022年)

「地域少子化対策重点推進交付金」事業選定審査員(2017年~2018年)

「地域少子化対策強化事業の調査研究・効果検証と優良事例調査 企画・分析会議委員(2016年~2017年)

2.自治体

・【富山県】

「県政エグゼクティブアドバイザー」(2023年~)

「富山県子育て支援・少子化対策県民会議 委員」(2022年~)

「富山県成長戦略会議真の幸せ(ウェルビーイング)戦略プロジェクトチーム 少子化対策・子育て支援専門部会委員」(2022年)

・【高知県】

「元気な未来創造戦略推進委員会 委員」(2024年度~)

「中山間地域再興ビジョン検討委員会 委員」(2023年度)

・【三重県】

「人口減少対策有識者会議 有識者委員」(2023年度~)

・【愛知県豊田市】

「豊田市総合計画推進会議 有識者委員」(2025年度~)

・【石川県】

「少子化対策アドバイザー」(2023年度)

・【長野県伊那市】

「伊那市新産業技術推進協議会委員/分野:全般」(2020年~2021年)

・【佐賀県健康福祉部男女参画・こども局こども未来課】

「子育てし大県“さが”データ活用アドバイザー」(2021年)

・【愛媛県松山市】

「まつやま人口減少対策推進会議」専門部会・結婚支援ビッグデータ・オープンデータ活用研究会メンバー(2017年度~2018年度)

3.民間団体

・【東京商工会議所】

東京における少子化対策専門委員会 学識者委員(2023年~)

・【愛媛県法人会連合会】

えひめ結婚支援センターアドバイザー委員(2016年度~)

・【公益財団法人東北活性化研究センター】

「人口の社会減と女性の定着」に関する情報発信/普及啓発検討委員会 委員長(2021年~)

「人口の社会減と女性の定着」に関する意識調査/検討委員会 委員長(2020年~2021年)

・【中外製薬株式会社】

「ヒト由来試料を用いた研究に関する倫理委員会(通称:研究倫理委員会) 委員」(2020年~)

・【主宰研究会】

地方女性活性化研究会(2020年~)

日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)

日本労務学会 会員

日本性差医学・医療学会 会員

日本保険学会 会員

性差医療情報ネットワーク 会員

JADPメンタル心理カウンセラー

JADP上級心理カウンセラー

天野 馨南子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 | 天野 馨南子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/22 | 【少子化対策データ考】コロナ時の若年移動抑制で大阪府が非少子化1位へ | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/09/01 | 【少子化対策データ考】若者の2人に1人は「両親が羨ましくない」未婚化ニッポンの姿 | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/07/09 | 「専業主婦世帯」理想は、若年男女の5%未満 【脱・中高年民主主義】大人気就職エリア、東京在勤若者の理想のライフコースとは? | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「脱・産みの苦しみ出産社会」を目指して-少子化社会データ再考:国際的に見た女性活躍と脱少子化に不利な日本のある特徴とは-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「脱・産みの苦しみ出産社会」を目指して-少子化社会データ再考:国際的に見た女性活躍と脱少子化に不利な日本のある特徴とは-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!