- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 日本の潜在成長率は本当にゼロ%台前半なのか

2016年08月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2|潜在GDPの推計方法

潜在GDPの推計方法には(1)生産関数を用いる方法、(2)HPフィルターによるトレンドを用いる方法、(3)NAIRU2アプローチによる方法、等がある。

日本銀行、内閣府、ニッセイ基礎研究所はいずれも生産関数アプローチを採用している。以下では、生産関数アプローチによる潜在GDPの推計方法の概要を示す。

まず、以下のコブ・ダグラス型の生産関数を仮定する。

ln(Y)=(1-α) ln(K)+α ln(L)+ln(TFP)・・・(1)

Y:実質GDP、K:資本投入量、L:労働投入量、

TFP:全要素生産性、α:労働分配率

TFP(全要素生産性)は(1)式に現実のGDP、現実の資本・労働投入量を代入することによって残差として求められる。ただし、このようにして求めたTFPはGDPなどの毎期の振れを含んでいるため、HPフィルターによって平滑化したものを全要素生産性とする。

(1)式に潜在資本投入量、潜在労働投入量、全要素生産性を代入することにより、潜在GDPが求められる。

ln(Y※)=(1-α)ln(K※)+αln(L※)+ln(TFP)

Y※:潜在GDP、K※:潜在資本投入量、L※:潜在労働入量

日本銀行、内閣府、ニッセイ基礎研究所の潜在GDPの推計方法は、大枠では同じだが、推計に用いるデータ、推計方法の細かい部分は異なっている。

たとえば、労働投入量=15歳以上人口×労働力率×(1-失業率)×一人当たり総労働時間

で計算される。潜在労働投入量はこの式の労働力率、一人当たり総労働時間にトレンド、失業率にUV分析を用いた構造失業率を代入することによって求めるところは共通だが、内閣府、ニッセイ基礎研究所が全体の労働力率、総労働時間にHPフィルターを使ってトレンドを計算しているのに対し、日本銀行は労働力率に関しては年齢階層別、男女別にHPフィルターでトレンドを抽出、労働時間に関しては一般労働者分、パート労働者分の潜在労働時間を別々に推計するという方法をとっている。

資本投入については、基本的な推計方法はほぼ同じだが、推計に用いる資本ストックのデータが異なっている。具体的には、日本銀行はJIPデータベースの資本ストック、内閣府は「固定資産残高に係る参考試算値(内閣府)」の実質固定資産残高3、ニッセイ基礎研究所は「民間企業資本ストック(内閣府)」を用いている。「民間企業資本ストック」は過去からの投資額の累積から廃棄された設備(除却額)を控除することによって推計されているが、既存設備の陳腐化、磨耗などによる経済的な価値の低下が反映されていないという問題点が従来から指摘されている。これに対し、JIPデータベースの資本ストック、内閣府の実質固定資産残高は設備の減耗分が毎期控除されているため、経済的な価値により近いものになっていると考えられる。ただし、JIPデータベース、内閣府の実質固定資産残高は四半期データが存在しない(年データのみ)、公表が遅い4といったデメリットもある。日本銀行、内閣府は公表データが存在しない期間について、延長推計、四半期化を行っている。

2 Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment(インフレ率を加速させない失業率)

3 2015年2月までは「民間企業資本ストック(内閣府)」を用いていた。

4 現時点で、JIPデータベースの最新値は2012年、実質固定資産残高の最新値は2014年である。

潜在GDPの推計方法には(1)生産関数を用いる方法、(2)HPフィルターによるトレンドを用いる方法、(3)NAIRU2アプローチによる方法、等がある。

日本銀行、内閣府、ニッセイ基礎研究所はいずれも生産関数アプローチを採用している。以下では、生産関数アプローチによる潜在GDPの推計方法の概要を示す。

まず、以下のコブ・ダグラス型の生産関数を仮定する。

ln(Y)=(1-α) ln(K)+α ln(L)+ln(TFP)・・・(1)

Y:実質GDP、K:資本投入量、L:労働投入量、

TFP:全要素生産性、α:労働分配率

TFP(全要素生産性)は(1)式に現実のGDP、現実の資本・労働投入量を代入することによって残差として求められる。ただし、このようにして求めたTFPはGDPなどの毎期の振れを含んでいるため、HPフィルターによって平滑化したものを全要素生産性とする。

(1)式に潜在資本投入量、潜在労働投入量、全要素生産性を代入することにより、潜在GDPが求められる。

ln(Y※)=(1-α)ln(K※)+αln(L※)+ln(TFP)

Y※:潜在GDP、K※:潜在資本投入量、L※:潜在労働入量

日本銀行、内閣府、ニッセイ基礎研究所の潜在GDPの推計方法は、大枠では同じだが、推計に用いるデータ、推計方法の細かい部分は異なっている。

たとえば、労働投入量=15歳以上人口×労働力率×(1-失業率)×一人当たり総労働時間

で計算される。潜在労働投入量はこの式の労働力率、一人当たり総労働時間にトレンド、失業率にUV分析を用いた構造失業率を代入することによって求めるところは共通だが、内閣府、ニッセイ基礎研究所が全体の労働力率、総労働時間にHPフィルターを使ってトレンドを計算しているのに対し、日本銀行は労働力率に関しては年齢階層別、男女別にHPフィルターでトレンドを抽出、労働時間に関しては一般労働者分、パート労働者分の潜在労働時間を別々に推計するという方法をとっている。

資本投入については、基本的な推計方法はほぼ同じだが、推計に用いる資本ストックのデータが異なっている。具体的には、日本銀行はJIPデータベースの資本ストック、内閣府は「固定資産残高に係る参考試算値(内閣府)」の実質固定資産残高3、ニッセイ基礎研究所は「民間企業資本ストック(内閣府)」を用いている。「民間企業資本ストック」は過去からの投資額の累積から廃棄された設備(除却額)を控除することによって推計されているが、既存設備の陳腐化、磨耗などによる経済的な価値の低下が反映されていないという問題点が従来から指摘されている。これに対し、JIPデータベースの資本ストック、内閣府の実質固定資産残高は設備の減耗分が毎期控除されているため、経済的な価値により近いものになっていると考えられる。ただし、JIPデータベース、内閣府の実質固定資産残高は四半期データが存在しない(年データのみ)、公表が遅い4といったデメリットもある。日本銀行、内閣府は公表データが存在しない期間について、延長推計、四半期化を行っている。

2 Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment(インフレ率を加速させない失業率)

3 2015年2月までは「民間企業資本ストック(内閣府)」を用いていた。

4 現時点で、JIPデータベースの最新値は2012年、実質固定資産残高の最新値は2014年である。

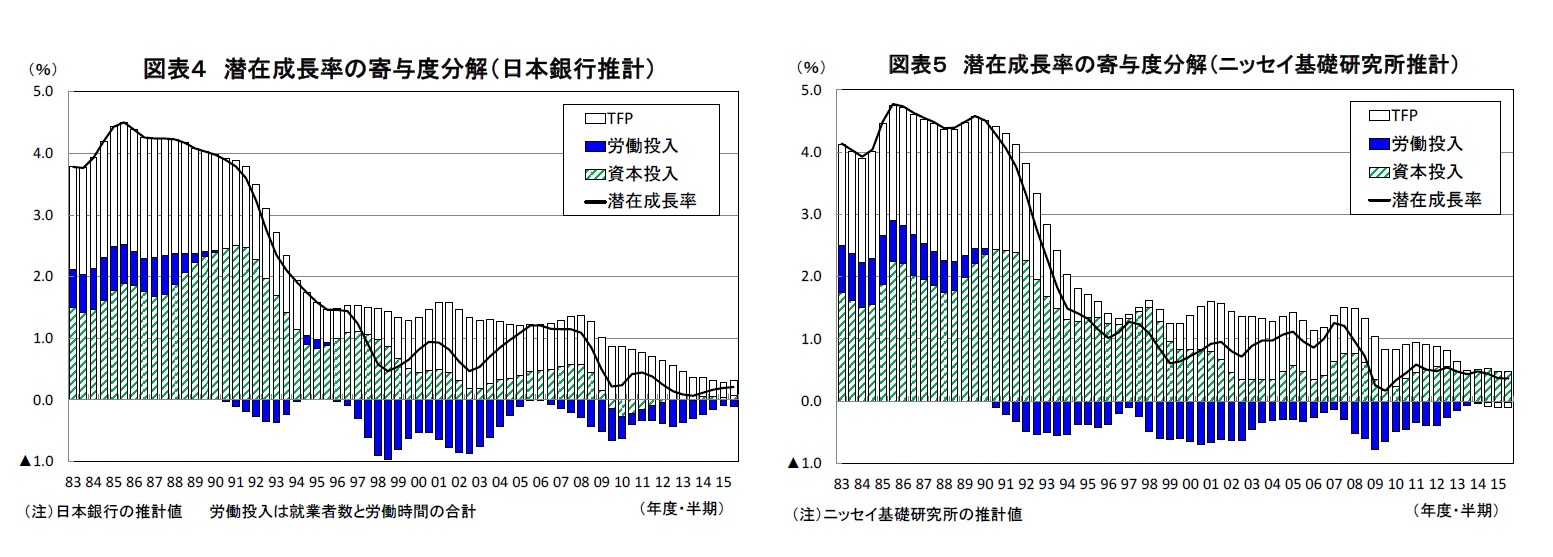

日本銀行、ニッセイ基礎研究所の推計値ともに、1980年代は潜在成長率4%程度のうち資本投入、TFPによる寄与が1%台後半~2%台前半、労働投入による寄与が0%台後半となっていた。1990年代初頭以降の潜在成長率の急低下局面では、人口増加率の低下、労働時間短縮の影響などから労働投入の寄与がマイナスに転じ、その後はほぼ一貫してマイナスとなっている。

両者の推計値が大きく異なるのは、資本投入、TFPの動きである。日本銀行の推計値では資本投入による寄与が1990年頃から大きく低下し、2010年頃からはゼロ近傍の推移となっている。一方、ニッセイ基礎研究所の推計値では、資本投入による寄与度は長期的に見れば低下傾向にあるものの、日本銀行と比べると水準は高く、足もとでも0.5%程度のプラスとなっている。逆にTFPは日本銀行の推計値のほうが高く、ニッセイ基礎研究所推計のTFPは足もとでは若干のマイナスとなっている。

資本投入による寄与が大きく異なっている理由は、前述したように推計に用いている資本ストックのデータが異なることである。日本銀行が用いているJIPデータベースの資本ストックは足もとでは前年比で小幅なマイナスとなっているのに対し、ニッセイ基礎研究所が用いている内閣府の民間企業資本ストックは前年比で1%台の伸びを維持している6。

内閣府の民間企業資本ストックが経済価値を過大評価しているとすれば、ニッセイ基礎研究所の資本投入量の推計値も過大となっている可能性がある。しかし、仮に資本投入量を過大推計していたとしても、実はこのことが潜在成長率の過大推計には直結しない。それは、TFPが現実のGDPと資本投入、労働投入との残差によって求められるため、労働投入、資本投入の推計値が大きければTFPがその分小さくなることによって調整されるという関係があるためである。実際、資本投入による寄与度がニッセイ基礎研究所のほうが大きい分、TFPは日本銀行のほうが大きくなっており、両者が相殺することで潜在成長率の水準はそれほど大きく変わらない形となっている。

5 内閣府は潜在成長率の内訳(資本、労働、TFP)を公表していないため、ここでは日本銀行、ニッセイ基礎研究所の推計値を比較した。

6 ただし、日本銀行、ニッセイ基礎研究所ともに資本ストックの公表データを加工して資本投入量を算出しているため、公表データの伸び率の違いがそのまま潜在成長率の推計値に反映されるわけではない。

両者の推計値が大きく異なるのは、資本投入、TFPの動きである。日本銀行の推計値では資本投入による寄与が1990年頃から大きく低下し、2010年頃からはゼロ近傍の推移となっている。一方、ニッセイ基礎研究所の推計値では、資本投入による寄与度は長期的に見れば低下傾向にあるものの、日本銀行と比べると水準は高く、足もとでも0.5%程度のプラスとなっている。逆にTFPは日本銀行の推計値のほうが高く、ニッセイ基礎研究所推計のTFPは足もとでは若干のマイナスとなっている。

資本投入による寄与が大きく異なっている理由は、前述したように推計に用いている資本ストックのデータが異なることである。日本銀行が用いているJIPデータベースの資本ストックは足もとでは前年比で小幅なマイナスとなっているのに対し、ニッセイ基礎研究所が用いている内閣府の民間企業資本ストックは前年比で1%台の伸びを維持している6。

内閣府の民間企業資本ストックが経済価値を過大評価しているとすれば、ニッセイ基礎研究所の資本投入量の推計値も過大となっている可能性がある。しかし、仮に資本投入量を過大推計していたとしても、実はこのことが潜在成長率の過大推計には直結しない。それは、TFPが現実のGDPと資本投入、労働投入との残差によって求められるため、労働投入、資本投入の推計値が大きければTFPがその分小さくなることによって調整されるという関係があるためである。実際、資本投入による寄与度がニッセイ基礎研究所のほうが大きい分、TFPは日本銀行のほうが大きくなっており、両者が相殺することで潜在成長率の水準はそれほど大きく変わらない形となっている。

5 内閣府は潜在成長率の内訳(資本、労働、TFP)を公表していないため、ここでは日本銀行、ニッセイ基礎研究所の推計値を比較した。

6 ただし、日本銀行、ニッセイ基礎研究所ともに資本ストックの公表データを加工して資本投入量を算出しているため、公表データの伸び率の違いがそのまま潜在成長率の推計値に反映されるわけではない。

(2016年08月31日「基礎研レポート」)

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 -

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本の潜在成長率は本当にゼロ%台前半なのか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本の潜在成長率は本当にゼロ%台前半なのかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!