- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 日本の潜在成長率は本当にゼロ%台前半なのか

2016年08月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

日本の経済成長率の低迷が止まらない。安倍政権が発足してからの3年間(2013~2015年度)で企業収益(法人企業統計の経常利益)は37%、雇用者数は151万人の大幅増加となったが、この間の実質GDPの伸びは1.9%(年率0.6%)にすぎない。

2015年度の実質GDPは前年比0.8%と2年ぶりのプラス成長となったが、2014年度の落ち込み(同▲0.9%)を取り戻すまでには至らなかった。一般的に、経済成長率は短期的には需要要因、長期的には供給要因で決まるとされる。最近の成長率の低迷は消費税率引き上げに伴う個人消費の落ち込み、海外経済の減速による輸出の伸び悩みなど、短期的な要因によって押し下げられているという側面もある。しかし、過去10年間(2006~2015年度)の平均成長率も0.4%にとどまっているため、成長率低迷の主因は供給力、すなわち潜在成長率の低下にあるという見方は多い。実際、日本銀行、内閣府が推計する直近の潜在成長率はそれぞれ0.2%、0.3%と極めて低い水準となっており、経済成長率を高めるためには構造改革などによって潜在成長率を引き上げることが急務とされている。

しかし、潜在成長率(供給力)が低下する一方で、GDPギャップはマイナスが続いており、このことは日本経済の供給力に需要が追いついていないことを意味する。日本経済が長期にわたり停滞を続けている原因としては、需要不足によるものなのか供給力の低下によるものなのかは必ずしも明らかではない。

本稿では、日本銀行、内閣府、ニッセイ基礎研究所による潜在成長率の推計値がいずれもゼロ%台前半まで低下していることを確認した上で、潜在成長率を推計する際に一般的に用いられる生産関数アプローチの概要を解説する。さらに、実績値の改定、新しいデータの追加によって潜在成長率の推計結果が大きく改定されてきたことを踏まえ、先行きの経済成長率によって将来だけでなくゼロ%台前半とされている足もとの潜在成長率が今後大きく変わりうることを示す。

2015年度の実質GDPは前年比0.8%と2年ぶりのプラス成長となったが、2014年度の落ち込み(同▲0.9%)を取り戻すまでには至らなかった。一般的に、経済成長率は短期的には需要要因、長期的には供給要因で決まるとされる。最近の成長率の低迷は消費税率引き上げに伴う個人消費の落ち込み、海外経済の減速による輸出の伸び悩みなど、短期的な要因によって押し下げられているという側面もある。しかし、過去10年間(2006~2015年度)の平均成長率も0.4%にとどまっているため、成長率低迷の主因は供給力、すなわち潜在成長率の低下にあるという見方は多い。実際、日本銀行、内閣府が推計する直近の潜在成長率はそれぞれ0.2%、0.3%と極めて低い水準となっており、経済成長率を高めるためには構造改革などによって潜在成長率を引き上げることが急務とされている。

しかし、潜在成長率(供給力)が低下する一方で、GDPギャップはマイナスが続いており、このことは日本経済の供給力に需要が追いついていないことを意味する。日本経済が長期にわたり停滞を続けている原因としては、需要不足によるものなのか供給力の低下によるものなのかは必ずしも明らかではない。

本稿では、日本銀行、内閣府、ニッセイ基礎研究所による潜在成長率の推計値がいずれもゼロ%台前半まで低下していることを確認した上で、潜在成長率を推計する際に一般的に用いられる生産関数アプローチの概要を解説する。さらに、実績値の改定、新しいデータの追加によって潜在成長率の推計結果が大きく改定されてきたことを踏まえ、先行きの経済成長率によって将来だけでなくゼロ%台前半とされている足もとの潜在成長率が今後大きく変わりうることを示す。

2――潜在成長率を巡る問題

1|潜在成長率、GDPギャップの推移

潜在GDPとは、「中長期的に持続可能なGDPの水準」、「物価上昇率を加速させないGDPの水準」などと定義され、その変化率(年率)は潜在成長率と呼ばれる。潜在GDPと現実のGDPの乖離がGDPギャップ(需給ギャップ)とされ、現実のGDPの水準が潜在GDPの水準を上回ればGDPギャップはプラスとなり、逆の場合にはGDPギャップがマイナスとなる。また、現実のGDP成長率が潜在成長率を上回ればGDPギャップのプラス幅が拡大(あるいはマイナス幅が縮小)、現実のGDP成長率が潜在成長率を下回ればGDPギャップのプラス幅が縮小(あるいはマイナス幅が拡大)する。

潜在GDPやGDPギャップは経済・物価情勢を判断する上で非常に重要な指標であるが、客観的なデータとして直接観測できるものではなく、推計によって求められる。そのため、推計方法や推計に用いるデータなどによって潜在GDP、GDPギャップの値は変わってくる。

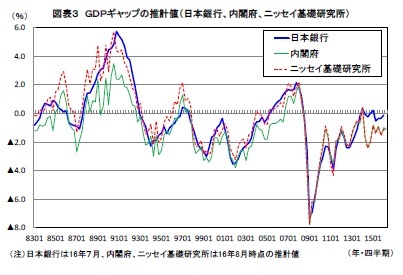

日本銀行、内閣府、ニッセイ基礎研究所による直近の潜在成長率の推計値1を見ると、概ね以下のような推移となっている。1980年代に3~4%台であった日本の潜在成長率は1990年代初頭から急速に低下し、1990年代の終わり頃には1%を割り込む水準にまで低下した。2000年以降は1%台に回復する局面もあったが、2000年代後半に大きく低下しこの数年間はいずれもゼロ%台前半で推移している。直近(2015年度下期)の潜在成長率は日本銀行が0.2%、内閣府、ニッセイ基礎研究所が0.3%となっている(図表1)。

潜在GDPとは、「中長期的に持続可能なGDPの水準」、「物価上昇率を加速させないGDPの水準」などと定義され、その変化率(年率)は潜在成長率と呼ばれる。潜在GDPと現実のGDPの乖離がGDPギャップ(需給ギャップ)とされ、現実のGDPの水準が潜在GDPの水準を上回ればGDPギャップはプラスとなり、逆の場合にはGDPギャップがマイナスとなる。また、現実のGDP成長率が潜在成長率を上回ればGDPギャップのプラス幅が拡大(あるいはマイナス幅が縮小)、現実のGDP成長率が潜在成長率を下回ればGDPギャップのプラス幅が縮小(あるいはマイナス幅が拡大)する。

潜在GDPやGDPギャップは経済・物価情勢を判断する上で非常に重要な指標であるが、客観的なデータとして直接観測できるものではなく、推計によって求められる。そのため、推計方法や推計に用いるデータなどによって潜在GDP、GDPギャップの値は変わってくる。

日本銀行、内閣府、ニッセイ基礎研究所による直近の潜在成長率の推計値1を見ると、概ね以下のような推移となっている。1980年代に3~4%台であった日本の潜在成長率は1990年代初頭から急速に低下し、1990年代の終わり頃には1%を割り込む水準にまで低下した。2000年以降は1%台に回復する局面もあったが、2000年代後半に大きく低下しこの数年間はいずれもゼロ%台前半で推移している。直近(2015年度下期)の潜在成長率は日本銀行が0.2%、内閣府、ニッセイ基礎研究所が0.3%となっている(図表1)。

日本銀行、内閣府、ニッセイ基礎研究所による潜在成長率は、推計方法や推計に用いるデータが違うことなどから、異なった動きをすることがある。たとえば、内閣府推計の潜在成長率は2005年頃から緩やかに低下し、リーマン・ショックよりもかなり前に1%を割り込んでいるが、日本銀行、ニッセイ基礎研究所推計の潜在成長率はリーマン・ショックが発生した2008年以降に急速に低下し、1%を割り込む形となっている。また、日本銀行の潜在成長率は2010年頃から5年以上にわたってゼロ%台前半の推移が続いているが、内閣府、ニッセイ基礎研究所の潜在成長率がゼロ%台前半となったのは2013年頃である。

このように、短期的に見れば水準、方向が異なることもあるが、一定期間を均してみれば日本銀行、内閣府、ニッセイ基礎研究所の潜在成長率の水準は概ね等しくなっている(図表2)。

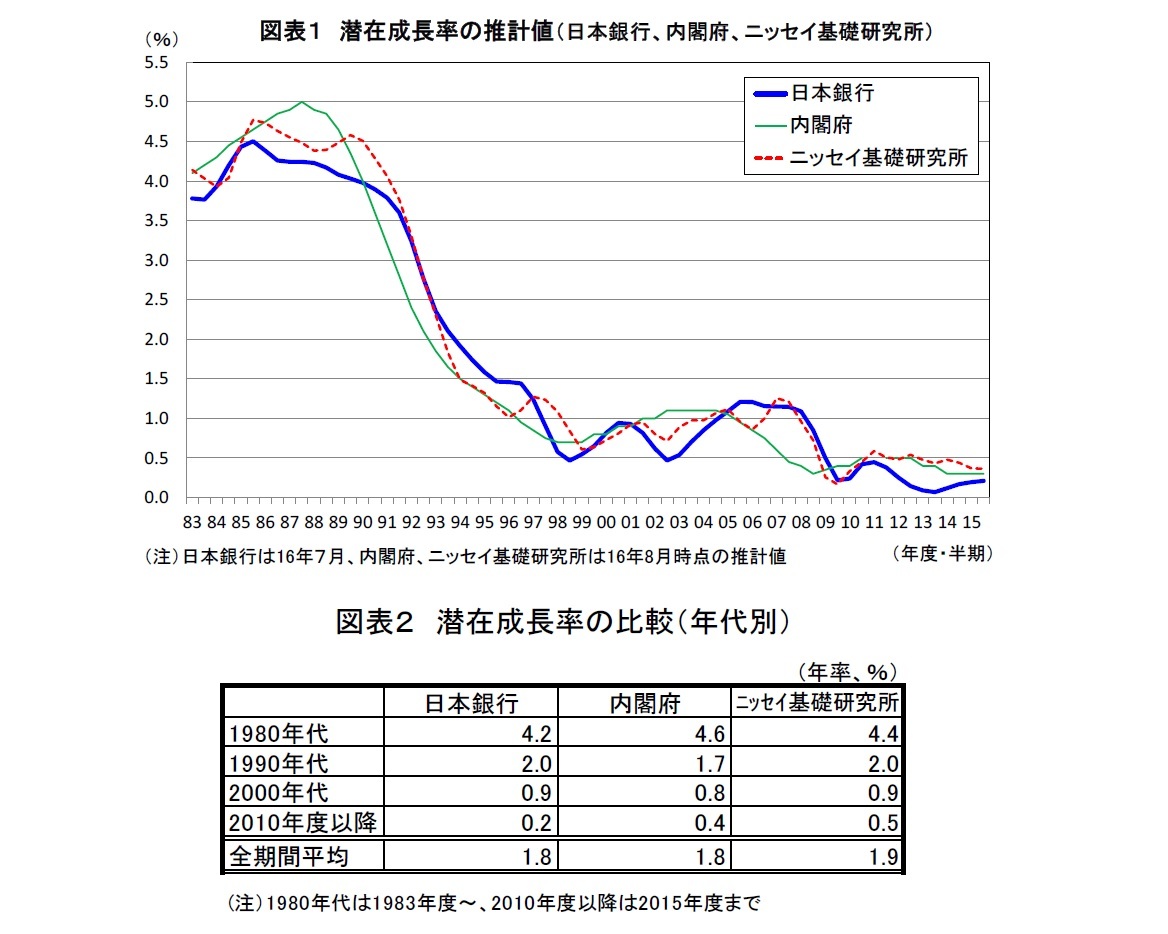

次に、潜在GDPと現実のGDPの乖離であるGDPギャップの推移を確認する。潜在成長率と同様にどの推計値を見ても大きな流れは変わらない。GDPギャップはバブル期の1980年代後半から1990年代初頭にかけて大幅なプラスとなっていたが、バブル崩壊とともに急速に悪化し、1990年代前半にはマイナスに転じた。2002年以降の戦後最長の景気回復局面の後半にはプラスに転じたが、リーマン・ショックによってGDPギャップのマイナス幅は急速に拡大し、2009年度には日本銀行、内閣府、ニッセイ基礎研究所のマイナス幅はいずれも▲7%台に達した。

このように、短期的に見れば水準、方向が異なることもあるが、一定期間を均してみれば日本銀行、内閣府、ニッセイ基礎研究所の潜在成長率の水準は概ね等しくなっている(図表2)。

次に、潜在GDPと現実のGDPの乖離であるGDPギャップの推移を確認する。潜在成長率と同様にどの推計値を見ても大きな流れは変わらない。GDPギャップはバブル期の1980年代後半から1990年代初頭にかけて大幅なプラスとなっていたが、バブル崩壊とともに急速に悪化し、1990年代前半にはマイナスに転じた。2002年以降の戦後最長の景気回復局面の後半にはプラスに転じたが、リーマン・ショックによってGDPギャップのマイナス幅は急速に拡大し、2009年度には日本銀行、内閣府、ニッセイ基礎研究所のマイナス幅はいずれも▲7%台に達した。

その後は景気循環、東日本大震災などによってアップダウンを繰り返しているが、いずれの推計値でも明確なプラス圏には浮上していない。ただし、足もとのGDPギャップの水準は日本銀行の推計値が▲0.1%とゼロ近傍となっているのに対し、内閣府、ニッセイ基礎研究所の推計値が▲1%程度とマイナス幅が大きくなっている(図表3)。

その後は景気循環、東日本大震災などによってアップダウンを繰り返しているが、いずれの推計値でも明確なプラス圏には浮上していない。ただし、足もとのGDPギャップの水準は日本銀行の推計値が▲0.1%とゼロ近傍となっているのに対し、内閣府、ニッセイ基礎研究所の推計値が▲1%程度とマイナス幅が大きくなっている(図表3)。なお、内閣府、ニッセイ基礎研究所の推計値に比べて日本銀行の推計値は動きが滑らかとなっている。これは内閣府、ニッセイ基礎研究所は、潜在GDPを推計したうえで、現実のGDPとの乖離をGDPギャップとしているため、現実のGDPの振れがGDPギャップの推計値に直接影響するのに対し、日本銀行は設備、労働の稼働状況からGDPギャップを推計し、そのギャップと現実のGDPから潜在GDPを求めているためと考えられる。

1 内閣府は潜在成長率の四半期データ(前期比年率)を公表しているが、日本銀行は半期データ(前年比)の公表となっているため、内閣府(ニッセイ基礎研究所)のデータを半期ベースに転換した。

(2016年08月31日「基礎研レポート」)

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本の潜在成長率は本当にゼロ%台前半なのか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本の潜在成長率は本当にゼロ%台前半なのかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!