- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 欧州経済 >

- ギリシャ危機2015-緊迫の3週間を振り返る

2016年07月11日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

( リスクシナリオは、国民投票で支援機関提案の受け入れ拒否が多数を占めた場合 )

リスクシナリオは、国民投票の結果、「NO」が多数を占めた場合だろう。支援機関提案の受け入れ拒否が多数に終わったからといって、支援機関側が大きく譲歩する形で、協議を再開する可能性は高くない。

ギリシャが、ユーロ圏のバックアップを欠いたまま、長期に存続することは難しく、無秩序なデフォルト、国内の年金や公務員給与支払いなどのための借用証書(IOU)の発行などに追い込まれ、ユーロ離脱も現実味を帯びる。

現時点では、ユーロ離脱という未知の領域に発展しかねない「NO」が多数を占める可能性は高くはないと思われる。ただ、出口のない財政緊縮と不況は、ギリシャ国民のユーロ残留への意志を蝕んできた面はある。「NO」がどの位の割合を占めるのかは、気になるところだ。

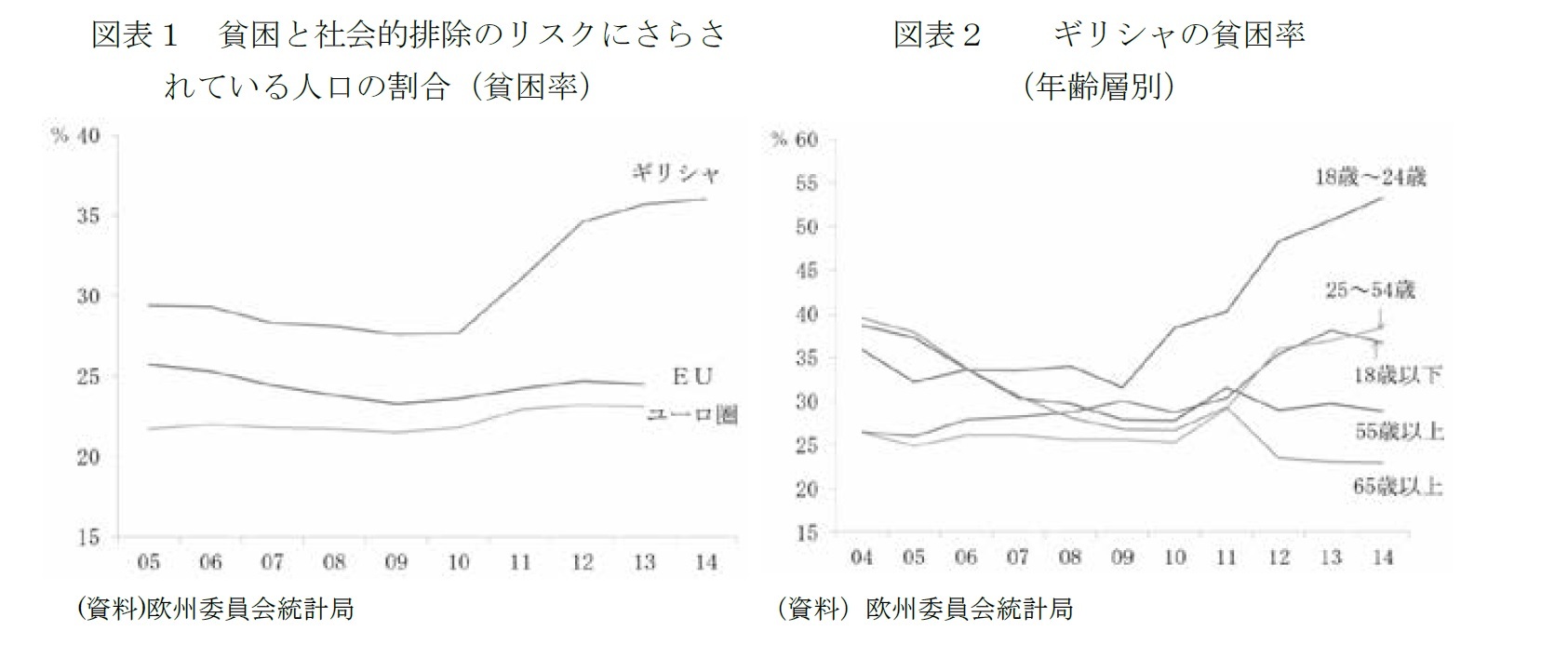

ギリシャの人口のうち貧困と社会的排除のリスクにさらされている割合2は財政危機を境に急上昇し、14年には36%に達した(図表1)。ギリシャの貧困率は、ユーロに参加している19カ国で最も高く、EU加盟28カ国でも3番目に高い。貧困率がギリシャよりも高い、ないしギリシャと同じ程度の国は中東欧の国々で、これらの国の場合は、2004年以降のEU加盟時よりも低下している。「貧しくなった」という実感が最も強いのはギリシャだろう。

リスクシナリオは、国民投票の結果、「NO」が多数を占めた場合だろう。支援機関提案の受け入れ拒否が多数に終わったからといって、支援機関側が大きく譲歩する形で、協議を再開する可能性は高くない。

ギリシャが、ユーロ圏のバックアップを欠いたまま、長期に存続することは難しく、無秩序なデフォルト、国内の年金や公務員給与支払いなどのための借用証書(IOU)の発行などに追い込まれ、ユーロ離脱も現実味を帯びる。

現時点では、ユーロ離脱という未知の領域に発展しかねない「NO」が多数を占める可能性は高くはないと思われる。ただ、出口のない財政緊縮と不況は、ギリシャ国民のユーロ残留への意志を蝕んできた面はある。「NO」がどの位の割合を占めるのかは、気になるところだ。

ギリシャの人口のうち貧困と社会的排除のリスクにさらされている割合2は財政危機を境に急上昇し、14年には36%に達した(図表1)。ギリシャの貧困率は、ユーロに参加している19カ国で最も高く、EU加盟28カ国でも3番目に高い。貧困率がギリシャよりも高い、ないしギリシャと同じ程度の国は中東欧の国々で、これらの国の場合は、2004年以降のEU加盟時よりも低下している。「貧しくなった」という実感が最も強いのはギリシャだろう。

ちなみに、統計上は、貧困率が、とりわけ高く、かつ、上昇が目立つのは18~24歳の若年層である。年金改革の影響を受ける55歳以上ないし65歳以上の貧困率は上昇が見られず、貧困の増大は、年金改革よりも、雇用情勢の悪化が長期化している影響が大きいと思われる(図表2)。

ギリシャの生産活動は、財政危機前のピークのおよそ7割の水準で停滞し、失業解消の目処が立たない中でも、ギリシャ国民の多数はユーロに対してポジティブなイメージを持っている。

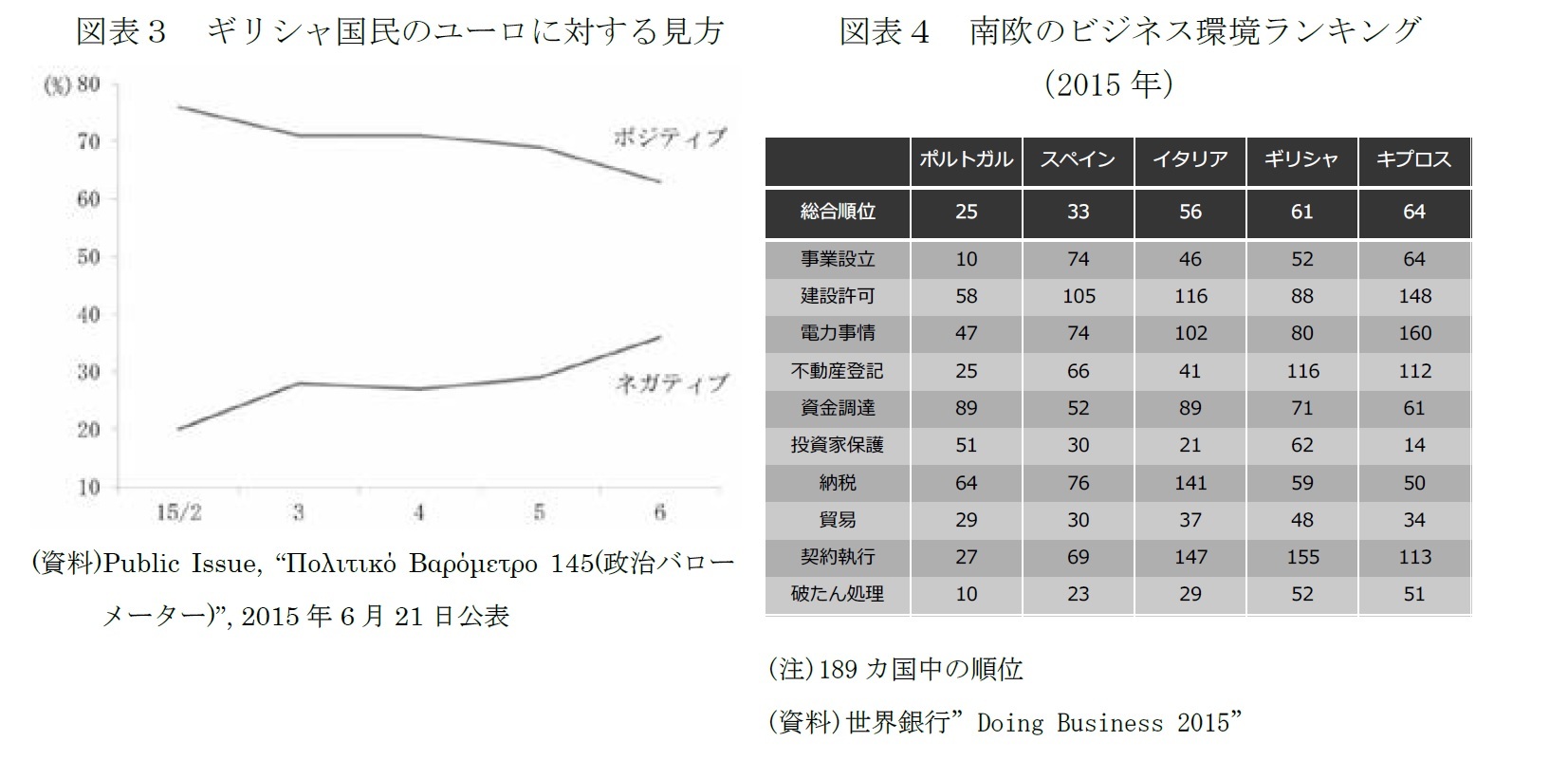

しかし、世論調査では、チプラス政権による支援交渉が始まった2月以降、ユーロへの支持が低下していることが確認できる。特に、交渉が大詰めを迎えた6月は、支持と不支持の差は大きく縮小した(図表3)。

ギリシャの生産活動は、財政危機前のピークのおよそ7割の水準で停滞し、失業解消の目処が立たない中でも、ギリシャ国民の多数はユーロに対してポジティブなイメージを持っている。

しかし、世論調査では、チプラス政権による支援交渉が始まった2月以降、ユーロへの支持が低下していることが確認できる。特に、交渉が大詰めを迎えた6月は、支持と不支持の差は大きく縮小した(図表3)。

2(1)世帯内の成人(18~59歳、学生を除く)1人につき、フルタイムで働いた場合の1年間の就業月数を12カ月とし、そのうち1世帯平均20%(2.4カ月)以下しか就業していない、(2)等価可処分所得の中央値の60%以下の収入しかない、(3) 1)家賃や公共料金、2)適度な暖房、3)予期せぬ出費、4)一日おきの肉や魚などのたんぱく質の摂取、5)年に一度の1週間のバカンス、6)自家用車、7)洗濯機、8)カラーテレビ、9)電話のうち4項目以上を賄えないという3つの条件のうち少なくとも1つにあてはまる。

( ユーロ離脱は問題の解決策にはならない )

ギリシャの財政危機が表面化した当初から、ギリシャはユーロを離脱すべきとの議論はあった。ユーロを離脱、自国通貨ドラクマを復活させるベネフィットは、為替相場によって競争力が調整されるため、賃金・物価の切り下げという痛みを伴うルートのみに頼らずに済むことだ。

しかし、ギリシャの場合、自国通貨への復帰による競争力回復の効果は、あまり期待できない。域内からの輸入依存度が高く、ドラクマが対ユーロで大きく切り下がれば、輸入インフレで、インフレが加速する可能性がある。

そもそも、ギリシャの競争力の問題は、賃金の割高さより、徴税などの制度、行政手続きの効率性、投資関連規制などに根ざすものだ。世界銀行が作成しているビジネス関連の法規制や諸手続きに焦点を当てたビジネスのしやすさに関するランキングでは(図表4)、ギリシャは189カ国61位。ギリシャの後にEU・IMF支援を要請、すでに支援を卒業したポルトガルは25位、スペインは33位で、ギリシャよりも評価は高い。ユーロ圏で、ギリシャよりもランクが低いのは島嶼国家のキプロスとマルタだけだ。

こうしたビジネス環境に関わる問題は、ユーロを離脱しても解決しない。むしろ、離脱によって、ユーロ圏との間で為替リスクが発生、両替のコストも生じる。ECBによる金融政策だけでなく、一元的な銀行監督、単一化を目指す銀行破綻処理の枠組みなどからも外れ、銀行経営の健全性に対する見方も厳しいものとなる。ギリシャ当局がよほど努力しないかぎり、ユーロ離脱によるビジネス環境の不利化の悪影響を埋め合わせることはできないだろう。

財政運営も、ユーロを離脱したからといって楽にはならない。ユーロの離脱は、支援機関に対するデフォルトとセットとなり、ユーロ参加国としての信用補完効果も失われるため、市場復帰は遠のく。

チプラス政権もユーロ離脱が解決策とならないことを承知しているからこそ、ユーロ残留を前提に協議してきたのだろう。しかし、この5カ月間で、ユーロ残留と緊縮策の撤回は両立しないことが明らかになった。

ユーロの導入は、EU加盟国の義務であり、離脱に関するルールも定まっていない。ギリシャ国民が「NO」を突きつけた場合、EUにできるのは、そのプロセスをいかに秩序立ったものとするかに限られる。

ギリシャの財政危機が表面化した当初から、ギリシャはユーロを離脱すべきとの議論はあった。ユーロを離脱、自国通貨ドラクマを復活させるベネフィットは、為替相場によって競争力が調整されるため、賃金・物価の切り下げという痛みを伴うルートのみに頼らずに済むことだ。

しかし、ギリシャの場合、自国通貨への復帰による競争力回復の効果は、あまり期待できない。域内からの輸入依存度が高く、ドラクマが対ユーロで大きく切り下がれば、輸入インフレで、インフレが加速する可能性がある。

そもそも、ギリシャの競争力の問題は、賃金の割高さより、徴税などの制度、行政手続きの効率性、投資関連規制などに根ざすものだ。世界銀行が作成しているビジネス関連の法規制や諸手続きに焦点を当てたビジネスのしやすさに関するランキングでは(図表4)、ギリシャは189カ国61位。ギリシャの後にEU・IMF支援を要請、すでに支援を卒業したポルトガルは25位、スペインは33位で、ギリシャよりも評価は高い。ユーロ圏で、ギリシャよりもランクが低いのは島嶼国家のキプロスとマルタだけだ。

こうしたビジネス環境に関わる問題は、ユーロを離脱しても解決しない。むしろ、離脱によって、ユーロ圏との間で為替リスクが発生、両替のコストも生じる。ECBによる金融政策だけでなく、一元的な銀行監督、単一化を目指す銀行破綻処理の枠組みなどからも外れ、銀行経営の健全性に対する見方も厳しいものとなる。ギリシャ当局がよほど努力しないかぎり、ユーロ離脱によるビジネス環境の不利化の悪影響を埋め合わせることはできないだろう。

財政運営も、ユーロを離脱したからといって楽にはならない。ユーロの離脱は、支援機関に対するデフォルトとセットとなり、ユーロ参加国としての信用補完効果も失われるため、市場復帰は遠のく。

チプラス政権もユーロ離脱が解決策とならないことを承知しているからこそ、ユーロ残留を前提に協議してきたのだろう。しかし、この5カ月間で、ユーロ残留と緊縮策の撤回は両立しないことが明らかになった。

ユーロの導入は、EU加盟国の義務であり、離脱に関するルールも定まっていない。ギリシャ国民が「NO」を突きつけた場合、EUにできるのは、そのプロセスをいかに秩序立ったものとするかに限られる。

(2016年07月11日「ニッセイ基礎研所報」)

03-3512-1832

経歴

- ・ 1987年 日本興業銀行入行

・ 2001年 ニッセイ基礎研究所入社

・ 2023年7月から現職

・ 2015~2024年度 早稲田大学商学学術院非常勤講師

・ 2017年度~ 日本EU学会理事

・ 2017~2024年度 日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

・ 2020~2022年度 日本国際フォーラム「米中覇権競争とインド太平洋地経学」、

「欧州政策パネル」メンバー

・ 2022~2024年度 Discuss Japan編集委員

・ 2022年5月~ ジェトロ情報媒体に対する外部評価委員会委員

・ 2023年11月~ 経済産業省 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 委員

・ 2024年10月~ 雑誌『外交』編集委員

・ 2025年5月~ 経団連総合政策研究所特任研究主幹

伊藤 さゆりのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/30 | ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧- | 伊藤 さゆり | |

| 2025/09/12 | 欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/08/26 | 大砲かバターか-国防費の大幅引き上げに動く欧州の現実 | 伊藤 さゆり | 研究員の眼 |

| 2025/08/04 | 米EU関税合意-実効性・持続性に疑問符 | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ギリシャ危機2015-緊迫の3週間を振り返る】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ギリシャ危機2015-緊迫の3週間を振り返るのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!