- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 中国経済と住宅バブル~住宅バブルか財政悪化かの選択を迫られる局面へ

2016年04月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2|住宅販売も増勢を強めた

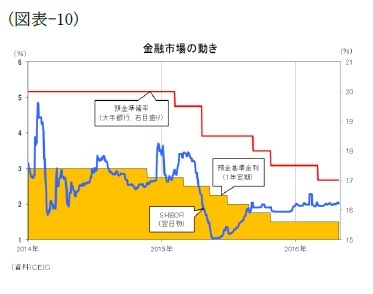

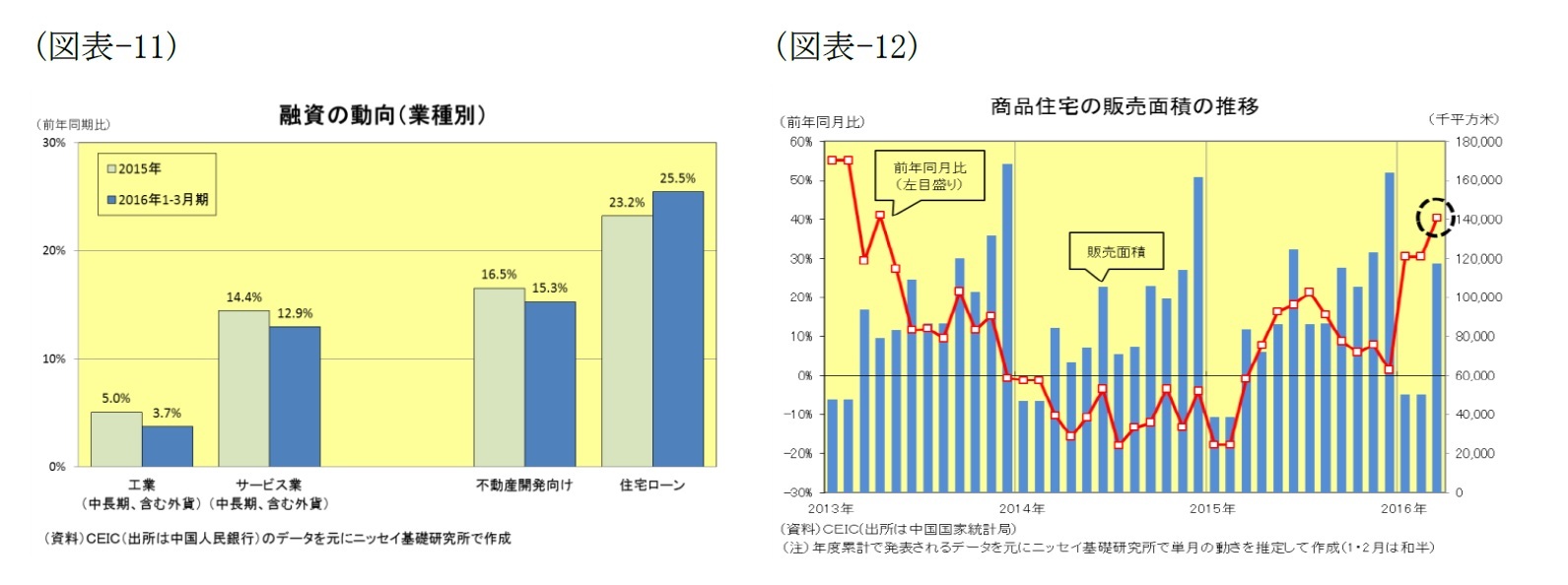

2|住宅販売も増勢を強めた住宅価格が上昇している背景には、住宅購入制限の緩和と金融緩和により、住宅販売が増勢を強めたことがある。2015年には住宅を購入する際の戸数や戸籍などの規制の緩和が各地で相次ぎ、住宅ローンを借りる際の頭金比率の条件も緩和されていった。また、2014年11月以降、中国人民銀行(中央銀行)は6度に渡って利下げを実施、預金基準金利(1年定期)は当初の3.0%から現在の1.5%へと1.5ポイント引き下げ、貸出基準金利(1年以内)も当初の6.0%から現在の4.35%へと1.65ポイント引き下げた(図表-10)。それに伴って住宅ローン金利が低下して、住宅ローン残高は高い伸びを示した(図表-11)。

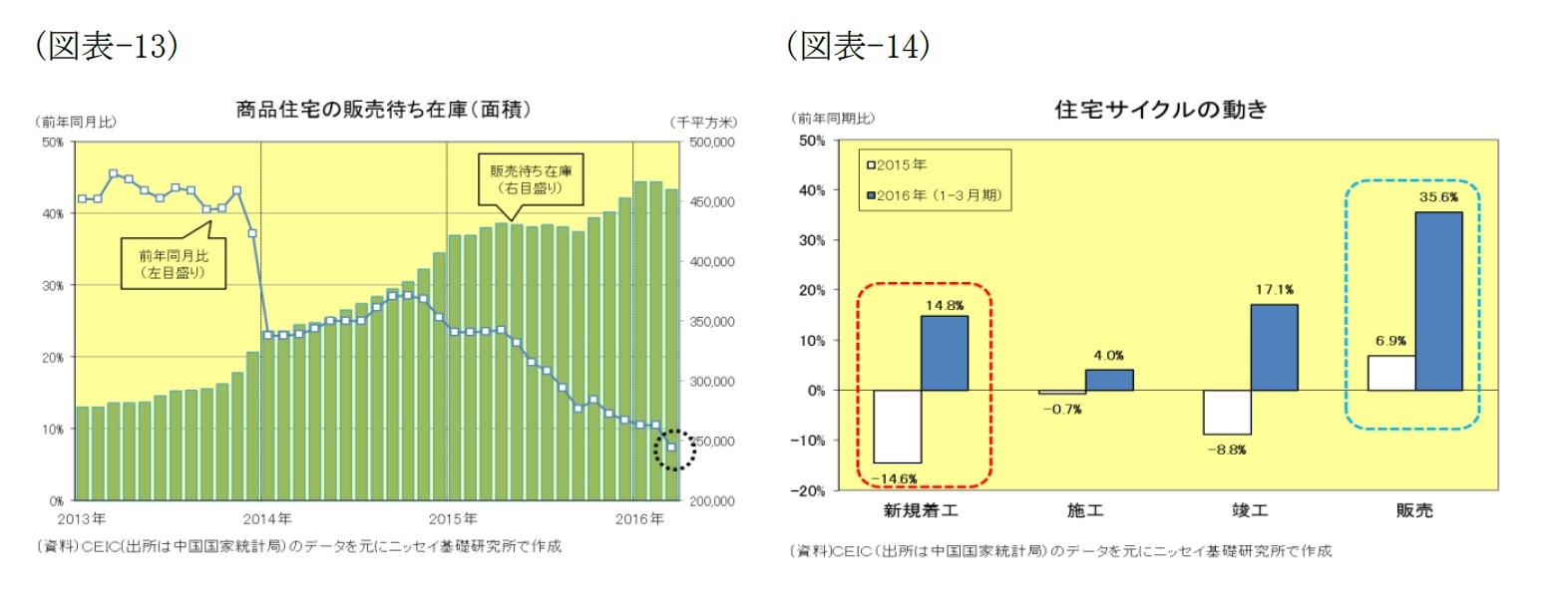

その結果、住宅販売(面積)は2014年には1割近い前年割れだったが、2015年4月には前年を上回る水準に回復、その後は住宅在庫の高さを懸念する声が上がって一旦は息切れしかかったものの、2016年1-3月期には前年同期比35.6%増と再び勢いを取り戻した(図表-12)。

4|但し、悪循環のままの地域も多い

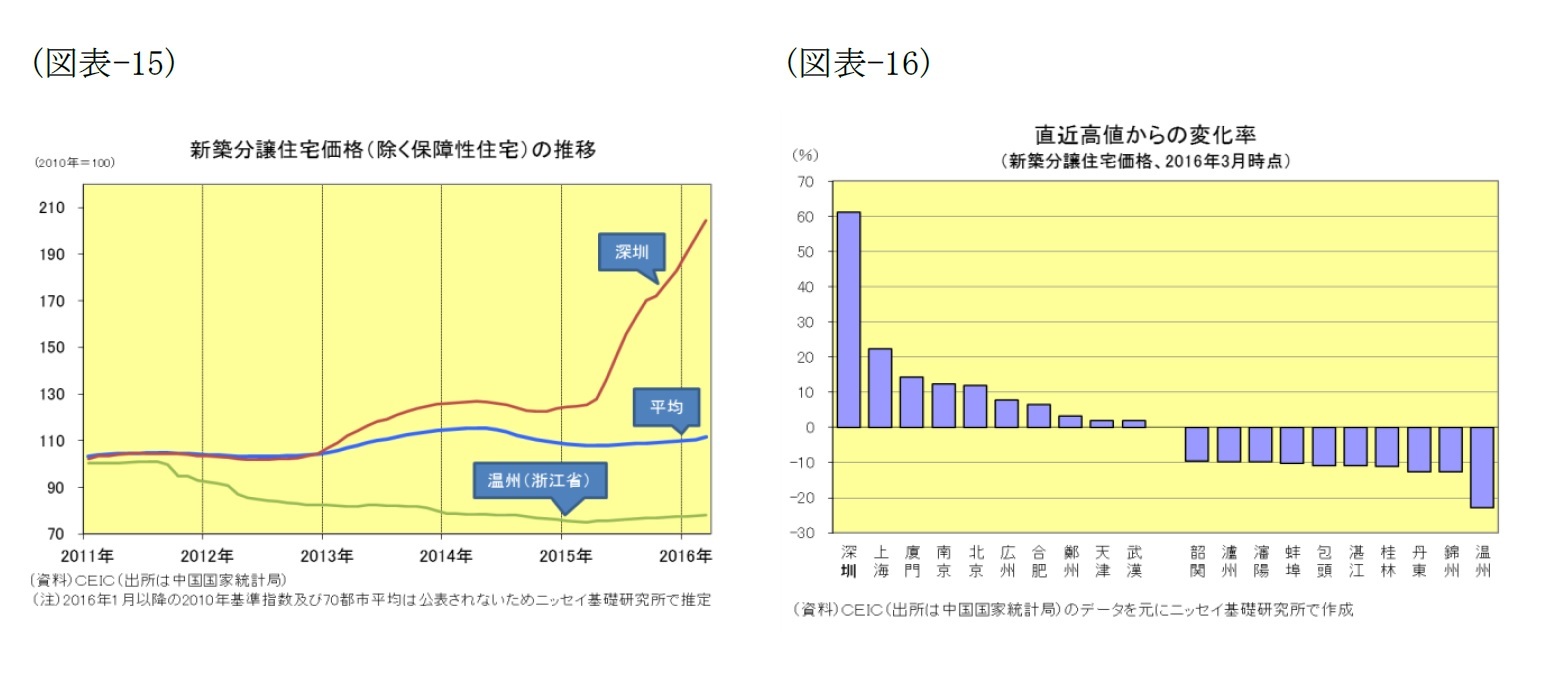

住宅価格は前述のとおり「半値戻し」したところだが、深圳市では2014年4月の直近高値より61.1%高い水準まで上昇するなど巨大都市を中心に10都市が(全70都市中)最高値を更新しており、バブルが再び膨張し始めた。一方、温州(浙江省)市では2011年8月の直近高値よりも22.7%安いレベルで低迷するなど下値不安が拭いきれない都市も多い(図表-15、16)。中国政府は、下値不安の払拭できない多くの都市では住宅購入制限の緩和(頭金比率の引き下げなど)や税制優遇(不動産取得税、営業税)などで住宅販売を推進して在庫圧縮を支援する一方、深圳市や上海市などバブル懸念が再燃した都市では、住宅購入制限の強化や土地供給の積極化などでバブル再燃を防止しようとしている。即ち、住宅サイクルは地域毎に2極化しており、それぞれの事情に応じて、住宅販売の促進とバブルの抑制という正反対の政策が同時に実施されている。従って、全国一律で同一方向に作用する金融政策の発動タイミングは極めて難しい状況におかれている。

住宅価格は前述のとおり「半値戻し」したところだが、深圳市では2014年4月の直近高値より61.1%高い水準まで上昇するなど巨大都市を中心に10都市が(全70都市中)最高値を更新しており、バブルが再び膨張し始めた。一方、温州(浙江省)市では2011年8月の直近高値よりも22.7%安いレベルで低迷するなど下値不安が拭いきれない都市も多い(図表-15、16)。中国政府は、下値不安の払拭できない多くの都市では住宅購入制限の緩和(頭金比率の引き下げなど)や税制優遇(不動産取得税、営業税)などで住宅販売を推進して在庫圧縮を支援する一方、深圳市や上海市などバブル懸念が再燃した都市では、住宅購入制限の強化や土地供給の積極化などでバブル再燃を防止しようとしている。即ち、住宅サイクルは地域毎に2極化しており、それぞれの事情に応じて、住宅販売の促進とバブルの抑制という正反対の政策が同時に実施されている。従って、全国一律で同一方向に作用する金融政策の発動タイミングは極めて難しい状況におかれている。

4.今後の注目点

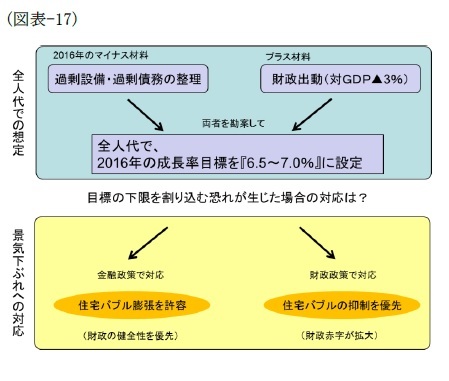

2016年3月、中国では全国人民代表大会(全人代、国会に相当)が開催された。全人代で想定された今年の経済環境としては、まずマイナス材料として過剰設備・過剰債務の整理があった。いわゆるゾンビ企業の淘汰である。そして、それに伴って生じる景気への負のインパクトを緩和すべく、財政赤字(対GDP比)を3%まで拡大して、成長率目標を6.5%~7.0%に設定したものと筆者は考えている(図表-17)。

2016年3月、中国では全国人民代表大会(全人代、国会に相当)が開催された。全人代で想定された今年の経済環境としては、まずマイナス材料として過剰設備・過剰債務の整理があった。いわゆるゾンビ企業の淘汰である。そして、それに伴って生じる景気への負のインパクトを緩和すべく、財政赤字(対GDP比)を3%まで拡大して、成長率目標を6.5%~7.0%に設定したものと筆者は考えている(図表-17)。このまま景気が下ぶれせずに推移すれば、前述の住宅販売の促進とバブルの抑制という正反対の政策を同時に実施できるため、住宅サイクルの2極化は徐々に収束に向かうと思われる。

しかし、過剰設備・過剰債務の整理が本格化する中で、下半期にインフラ投資の財源のひとつである中央予算が残っていないようだと、景気が再び下ぶれする可能性もある。その時、中国政府は住宅バブルの抑制を優先して財政赤字の拡大で対応するのか、それとも財政の健全性を優先して、住宅バブル膨張を許容する形で成長率を押し上げるのか、今後の景気動向と政策運営は要注目である。

(2016年04月28日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中国経済と住宅バブル~住宅バブルか財政悪化かの選択を迫られる局面へ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中国経済と住宅バブル~住宅バブルか財政悪化かの選択を迫られる局面へのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!