- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 年金資産運用 >

- 金融リテラシーと老後への準備-ライフプランの設計に必要な知識が不足している

2016年03月03日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――分析結果

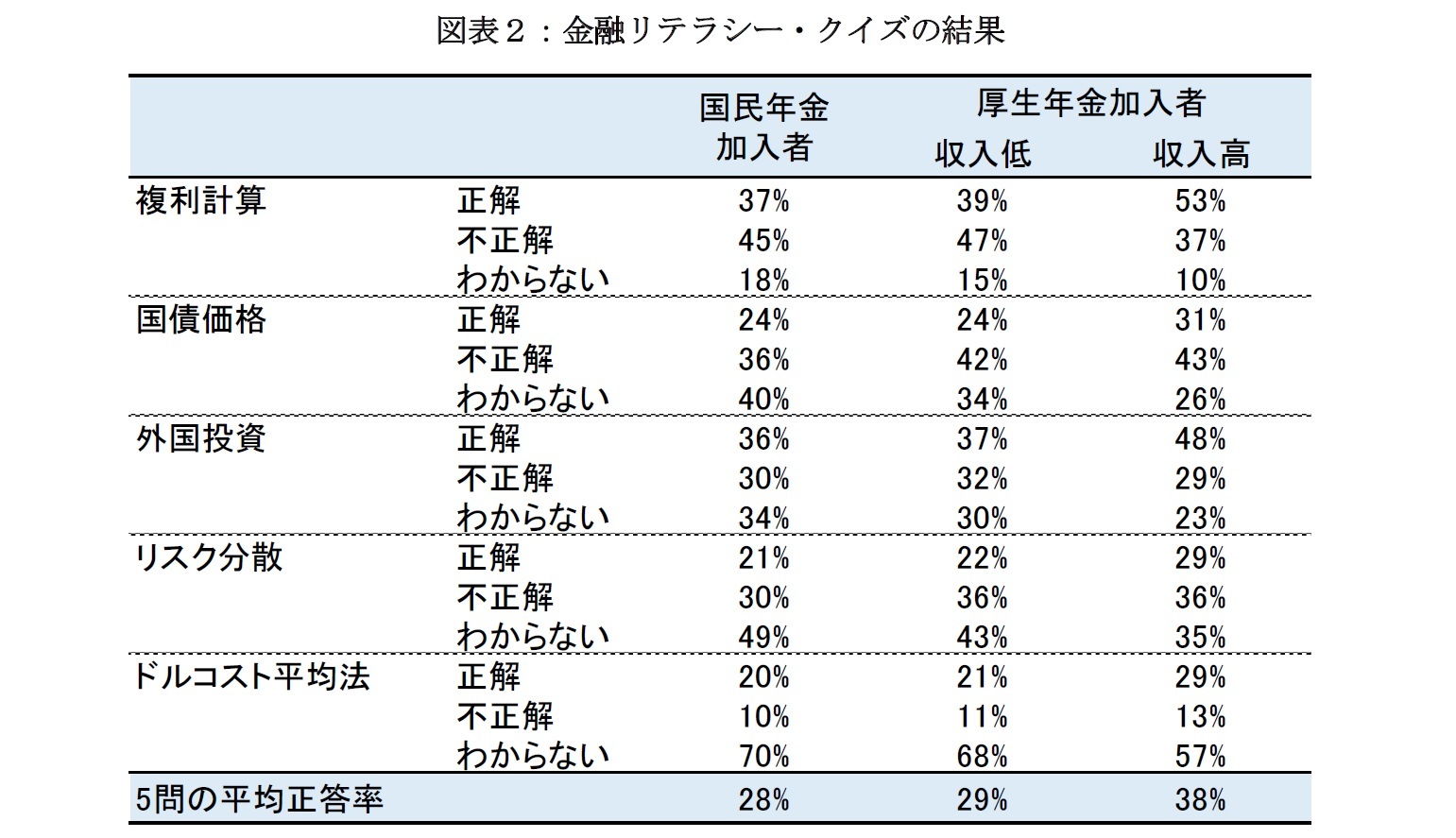

図表2は金融リテラシー・クイズの結果である。国民年金加入者と厚生年金加入者のうち収入低グループの正答率は概ね約3割前後であった。このうち、複利計算と外国投資に関しては約4割の正答率で相対的に高かったが、リスク分散の正答率は約2割と非常に低い。5問の平均正答率は28~29%であり、金融リテラシーの水準は高くない。

厚生年金加入者のうち収入高グループの正答率は、他の2つのグループより上回るが、それほど高いというわけでもない。複利計算と外国投資に関しては約5割の正答率であったが、リスク分散の正答率は約3割と低い。5問の平均正答率は38%であった。自助努力を前提とした老後の準備に必要な金融リテラシーのクイズとしては、最もリテラシーが高いこのグループでも、平均正答率が5割に達せず、合理的なライフプラン形成に関して大きな課題があると言えよう。

このうち、ドルコスト平均法に関しては、わからないとの回答が6~7割に達していた。確かに、カタカナの専門用語という感じもある。単に定期積立なら、言葉の意味は分かりやすいかもしれない。しかし、ドルコスト平均法には他の意味もあり、株価の変動に関わりなく、定期的に一定の金額を積み立てるのは、老後のための資産形成には重要な概念である。この概念を簡単に説明する日本語がない以上、もう少し、この言葉が普及しても良いのではないかと思われる。

厚生年金加入者のうち収入高グループの正答率は、他の2つのグループより上回るが、それほど高いというわけでもない。複利計算と外国投資に関しては約5割の正答率であったが、リスク分散の正答率は約3割と低い。5問の平均正答率は38%であった。自助努力を前提とした老後の準備に必要な金融リテラシーのクイズとしては、最もリテラシーが高いこのグループでも、平均正答率が5割に達せず、合理的なライフプラン形成に関して大きな課題があると言えよう。

このうち、ドルコスト平均法に関しては、わからないとの回答が6~7割に達していた。確かに、カタカナの専門用語という感じもある。単に定期積立なら、言葉の意味は分かりやすいかもしれない。しかし、ドルコスト平均法には他の意味もあり、株価の変動に関わりなく、定期的に一定の金額を積み立てるのは、老後のための資産形成には重要な概念である。この概念を簡単に説明する日本語がない以上、もう少し、この言葉が普及しても良いのではないかと思われる。

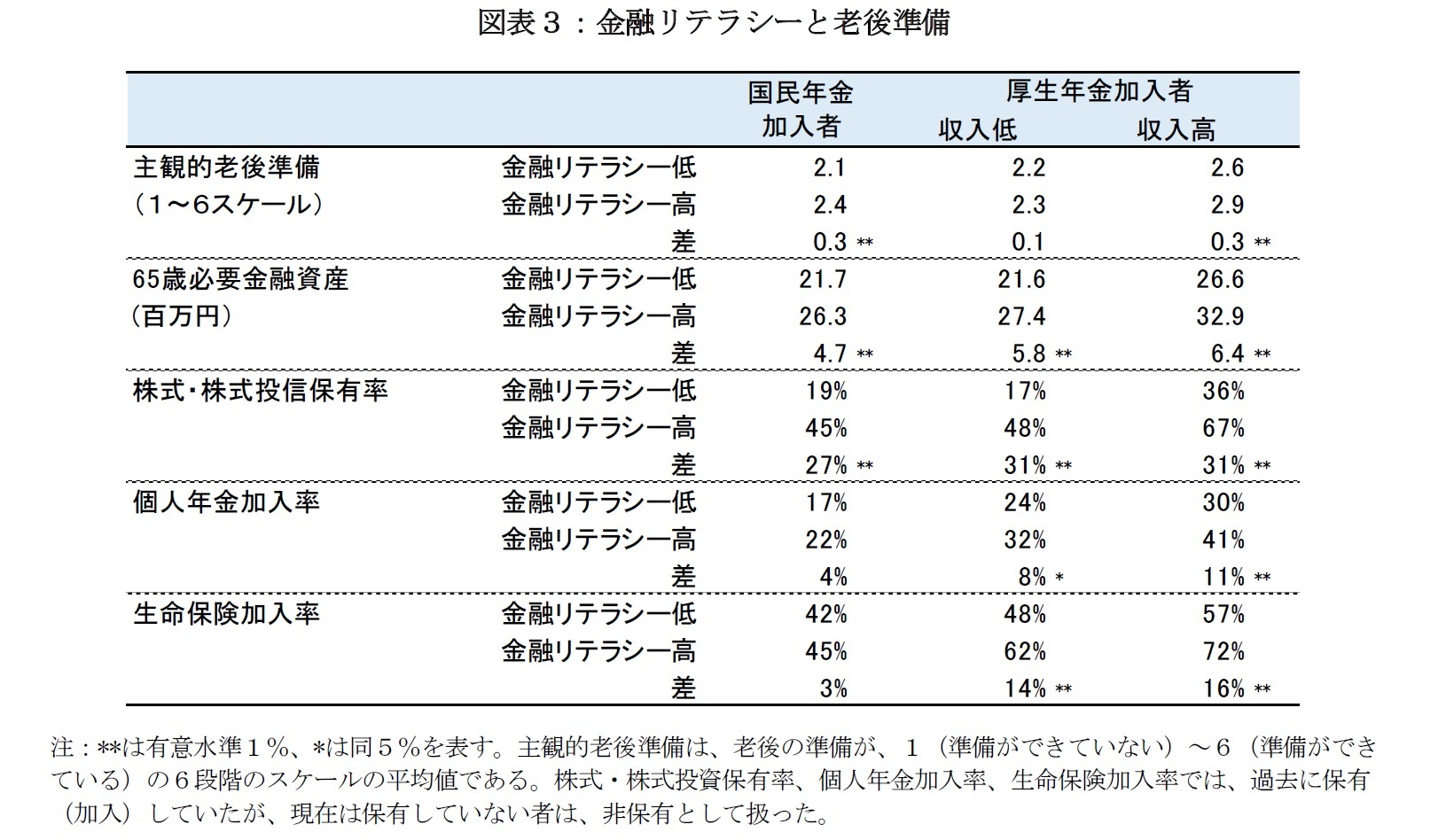

次に、図表3は金融リテラシーの程度の違いによる、主観的な老後準備の程度や金融商品への投資状況を示したものである。ここで「金融リテラシー低」とは、5問の平均正答率が平均未満、「金融リテラシー高」とは、平均以上のグループである。図表を見ると、総じて、金融リテラシーの程度が平均より高いほど、老後のための資産形成がより進んでいる傾向がある。老後の生活のための準備が進んでいるか(「主観的老後準備」)どうかについては、金融リテラシー高の方が、進んでいると回答している。また、65歳までに準備すべき金融資産(「65歳必要金融資産」)に関しても、金融リテラシー高の方が、多くのお金を準備する必要があると考えている。

将来、公的年金の実質的な削減が予想され、自分で老後のための資産形成を進める必要がある。そのための金融商品としては、株式・株式投信への投資、個人年金保険や生命保険などへの加入が考えられる。これらの金融資産に関しても、金融リテラシーが高いほど、保有比率・加入比率が高まる傾向があった。特に、厚生年金加入者に関しては収入低・高のどちらのグループにおいても、金融リテラシーが高いほど、これらの金融商品を使った準備が行われている。年金商品などに関しては、職場での環境が影響するという研究結果もあり、その影響等があるものと思われる。これに対して国民年金加入者では、個人年金や生命保険の加入率は金融リテラシーで差がなかった。

将来、公的年金の実質的な削減が予想され、自分で老後のための資産形成を進める必要がある。そのための金融商品としては、株式・株式投信への投資、個人年金保険や生命保険などへの加入が考えられる。これらの金融資産に関しても、金融リテラシーが高いほど、保有比率・加入比率が高まる傾向があった。特に、厚生年金加入者に関しては収入低・高のどちらのグループにおいても、金融リテラシーが高いほど、これらの金融商品を使った準備が行われている。年金商品などに関しては、職場での環境が影響するという研究結果もあり、その影響等があるものと思われる。これに対して国民年金加入者では、個人年金や生命保険の加入率は金融リテラシーで差がなかった。

4――結論と課題

30~35歳家計の金融リテラシーの水準はそれほど高くない。これは、合理的なライフプラン設計が難しいことを意味している。自助努力による資産形成が必要な時代にはあっておらず、改善が必要であろう。しかし、改善手段にも限りがあることも確かである。政府等のアンケート調査によれば、このような知識を得る機会として、金融機関からの情報提供、家族での話しあい、テレビ・新聞・雑誌・WEBなどがあげられている。自分で掛金を運用するタイプの年金制度である確定拠出年金(DC)の導入や、運用益が非課税となる少額投資非課税制度(ニーサ)の導入があり、近年、金融機関から一定の運用に関する知識や情報提供等がある機会が増えたにも関わらず、(直接、昔と比較したわけではないが)大きな改善はみられていない。金融リテラシーの向上は時間がかかるものと考えられる。長期的に取り組んでいく必要があろう。

今回は、金融リテラシーが老後の準備や金融商品の保有に関連性があると想定して分析を行った。しかし、実は、逆の可能性もある。つまり、何らかの理由により、老後の準備や金融商品の保有に関心があると、金融リテラシーが高まるというルートである。近年では、このような相互関係を考慮して分析を行うことが主流であり、今後の課題としたい。

参考文献

Lusardi A. and O. Mitchell (2011) “Financial Literacy and Retirement Planning in the United States,” Journal of Pension Economics and Finance 10(4), pp.509-525

今回は、金融リテラシーが老後の準備や金融商品の保有に関連性があると想定して分析を行った。しかし、実は、逆の可能性もある。つまり、何らかの理由により、老後の準備や金融商品の保有に関心があると、金融リテラシーが高まるというルートである。近年では、このような相互関係を考慮して分析を行うことが主流であり、今後の課題としたい。

参考文献

Lusardi A. and O. Mitchell (2011) “Financial Literacy and Retirement Planning in the United States,” Journal of Pension Economics and Finance 10(4), pp.509-525

(2016年03月03日「基礎研レター」)

北村 智紀

北村 智紀のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2017/12/29 | 公的年金改革があると考える人はNISAやiDeCoに加入するか?-自助努力を進める可能性に関する実証分析 | 北村 智紀 | 基礎研レポート |

| 2017/11/30 | 公的年金の支給開始年齢が引き上げられると考える人は、自分で老後の準備を進めているか? | 北村 智紀 | 研究員の眼 |

| 2017/09/29 | ねんきん定期便はライフプラン設計を改善するか?-インターネット調査を利用した検証 | 北村 智紀 | 基礎研レター |

| 2017/07/31 | やりくりに余裕がない家計は変動金利を選択する傾向がある~家計の住宅ローン金利の決定要因分析~ | 北村 智紀 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【金融リテラシーと老後への準備-ライフプランの設計に必要な知識が不足している】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

金融リテラシーと老後への準備-ライフプランの設計に必要な知識が不足しているのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!