- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- アベノミクス始動後の賃金動向 ~2016年春闘を展望する~

2015年12月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

はじめに

“デフレ脱却”を確実なものとするために“経済の好循環”の実現を目指す安倍政権の下、2015年は2年連続となる2%台の賃上げが実施され、賃上げ率は17年ぶりの高水準となった。1990年代後半以降、賃上げのほとんどが定期昇給のみであったが、企業収益の改善、労働需給のタイト化が進み、政府による賃上げ要請が後押しする形で、大企業を中心に数年ぶりとなるベースアップが実現された。しかしながら、2014年の消費税率引き上げ以降、円安や消費増税に伴う物価上昇のペースが賃金の伸びを上回り、個人消費の落ち込みが鮮明となった。これを受け、政府は景気回復の遅れの要因の一つに賃上げが進んでいないことを強調し、企業に対して賃上げを求める姿勢を一段と強めている。

間もなくスタートする2016年春闘では、3年連続のベースアップが実現するとみられる。もっとも、企業収益は過去最高を更新しているものの、経常利益1の伸び率は2013年度の大幅増益に比べ、2014、2015年度は伸びが縮小している。消費者物価も2015年度に入ってからゼロ近傍での推移が続いている。長く続いたデフレから脱却しつつある今、春闘は賃金の引上げを通じて“経済の好循環”を実現する好機となるのだろうか。本稿では、アベノミクス始動後の賃金動向を振り返るとともに、今後の展望について考察してみたい。

間もなくスタートする2016年春闘では、3年連続のベースアップが実現するとみられる。もっとも、企業収益は過去最高を更新しているものの、経常利益1の伸び率は2013年度の大幅増益に比べ、2014、2015年度は伸びが縮小している。消費者物価も2015年度に入ってからゼロ近傍での推移が続いている。長く続いたデフレから脱却しつつある今、春闘は賃金の引上げを通じて“経済の好循環”を実現する好機となるのだろうか。本稿では、アベノミクス始動後の賃金動向を振り返るとともに、今後の展望について考察してみたい。

1――個人消費停滞の主因は実質所得の低迷

1|伸び悩む名目賃金

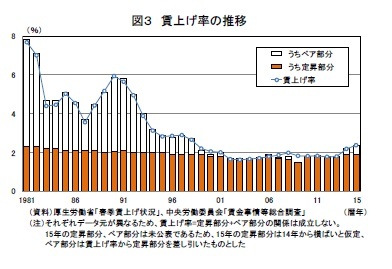

個人消費は、2014年4月の消費税率引き上げ以降低調に推移している。消費の動きを総合的に捉えることができる「消費総合指数」(内閣府)をみると、消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動から2014年4月に大きく落ち込んだ後、緩やかに持ち直しているものの、駆け込み需要が本格化する前の2013年平均を依然下回っている(図1)。こうした個人消費停滞の主因は、消費税率引き上げや円安に伴う物価上昇によって実質雇用者所得が大きく低下したことである。消費総合指数は、消費税率引き上げ前後を除き概ね実質雇用者所得に連動して推移しており、消費税率引き上げ以降、実質雇用者所得の低迷と共に停滞した状態が続いている。2

以下では、実質雇用者所得の推移を、(1)一人当たり名目賃金要因、(2)雇用者数要因、(3)物価要因、に分解した(図2)。2013年後半から物価上昇が実質雇用者所得を大きく引き下げていることが分かる。特に、消費税率引き上げ後はその影響が顕著に出ている。雇用者数については、労働需給の逼迫に伴い2013年以降は着実に増加し、全体の所得増加に貢献している。一方で、名目賃金(一人当たり)については、今年に入ってからやや低下し、足元はようやく前年比プラス圏となっているが、まだまだ力強いとは言えない状況が続いている。消費税率引き上げによる物価押し上げ効果の剝落と原油価格下落による物価の低迷のおかげで、かろうじて全体の実質雇用者所得がプラスとなっている状態である。では、今後、名目賃金は力強く上昇することができるのだろうか。

個人消費は、2014年4月の消費税率引き上げ以降低調に推移している。消費の動きを総合的に捉えることができる「消費総合指数」(内閣府)をみると、消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動から2014年4月に大きく落ち込んだ後、緩やかに持ち直しているものの、駆け込み需要が本格化する前の2013年平均を依然下回っている(図1)。こうした個人消費停滞の主因は、消費税率引き上げや円安に伴う物価上昇によって実質雇用者所得が大きく低下したことである。消費総合指数は、消費税率引き上げ前後を除き概ね実質雇用者所得に連動して推移しており、消費税率引き上げ以降、実質雇用者所得の低迷と共に停滞した状態が続いている。2

以下では、実質雇用者所得の推移を、(1)一人当たり名目賃金要因、(2)雇用者数要因、(3)物価要因、に分解した(図2)。2013年後半から物価上昇が実質雇用者所得を大きく引き下げていることが分かる。特に、消費税率引き上げ後はその影響が顕著に出ている。雇用者数については、労働需給の逼迫に伴い2013年以降は着実に増加し、全体の所得増加に貢献している。一方で、名目賃金(一人当たり)については、今年に入ってからやや低下し、足元はようやく前年比プラス圏となっているが、まだまだ力強いとは言えない状況が続いている。消費税率引き上げによる物価押し上げ効果の剝落と原油価格下落による物価の低迷のおかげで、かろうじて全体の実質雇用者所得がプラスとなっている状態である。では、今後、名目賃金は力強く上昇することができるのだろうか。

1経常利益(法人企業統計、全産業(金融業、保険業を除く))は13年度が前年比23.1%、14年度が同8.3%、15年度上期が同17.0%

2 ちなみに、平成27年度経済財政白書では、消費関数を以下のように推計している。

下記の推計を前提にすると、雇用者報酬の係数0.77が正しいとすると、平成26年度の雇用者報酬は▲1.0%減少しているため、これが横ばいであれば、個人消費は0.8%程度伸びていた計算になる。

■推計式(推計期間1998年1-3月期~2015年1-3月期) ln(C)=0.77*ln(Y)-0.13+ln(Y)*ln(OLD)+0.15*ln(FA)+1.80*ln(OLD)+0.02*D1 -0.02*D2-0.02*D3

C:内閣府「国民経済計算」の国民最終消費支出の実質季節調整系列

Y:内閣府「国民経済計算」雇用者報酬の実質季節調整系列

FA:日本銀行「資金循環統計」の家計純金融資産残高(「国民経済計算」の家計最終消費支出デフレーター(除く持家の帰属家賃)で実質化)の前期の値

OLD:総務省「人口統計」より、総人口における60歳以上人口の割合(高齢化率)を算出

D1:2013年10-12月期から2014年10-12月期にかけて、合計して0となるダミー(消費税率引上げ)

D2:2011年1-3月期に1をとるダミー(東日本大震災)

D3:2009年1-3月期に1をとるダミー(リーマン・ショック)

2|名目賃金を左右するベースアップ

名目賃金(一人当たり)は、ⅰ)一般労働者賃金、ⅱ)パートタイム労働者賃金、ⅲ)パートタイム比率 によって説明でき、ⅰ)一般労働者賃金は、基本給、残業時間、ボーナスなどによって決まる。この基本給の水準を引き上げることが、いわゆるベースアップである。前述のとおり、実質雇用者所得が消費の重要な決定要因であるが、消費は残業代やボーナスなど一時的な所得増よりも、基本給のように恒常的な所得増により大きく反応すると考えられている。消費者が将来にかけて稼ぐことができる所得に従って消費行動をとっていることを前提として、所得増が消費の増加につながるか否かは、恒常的な所得増が起こるか否かにかかっている。したがって、ベースアップが生じた際には恒常的な所得増が期待できるため、残業代やボーナス増に比べ、ベースアップの方が消費拡大への効果は大きいと考えられる。

ベースアップは、春季労使交渉、いわゆる春闘で決定される。春闘とは、毎年春に産業別に設けられた労働組合が賃上げ(=ベースアップ+定期昇給)や労働時間の短縮といった労働条件を話し合って統一し、要求を出して会社と交渉することである。会社側が組合側の要求に対して回答する集中回答日(3月頃)を迎え、会社側がベースアップ要求を受け入れれば実現する。ベースアップは全労働者一律に同じ割合で賃金が増えるため、企業の負担は大きくなる。これに対して、勤続年数に応じて加算されるのが定期昇給で、社員数や世代構成が同じであれば企業の人件費負担は大きく変わらない。

このように、ベースアップは名目賃金の引上げを通じて、低迷が続く個人消費を下支えすることが期待されるため、2016年の春闘では賃上げの動向が例年以上に注目を浴びている。

名目賃金(一人当たり)は、ⅰ)一般労働者賃金、ⅱ)パートタイム労働者賃金、ⅲ)パートタイム比率 によって説明でき、ⅰ)一般労働者賃金は、基本給、残業時間、ボーナスなどによって決まる。この基本給の水準を引き上げることが、いわゆるベースアップである。前述のとおり、実質雇用者所得が消費の重要な決定要因であるが、消費は残業代やボーナスなど一時的な所得増よりも、基本給のように恒常的な所得増により大きく反応すると考えられている。消費者が将来にかけて稼ぐことができる所得に従って消費行動をとっていることを前提として、所得増が消費の増加につながるか否かは、恒常的な所得増が起こるか否かにかかっている。したがって、ベースアップが生じた際には恒常的な所得増が期待できるため、残業代やボーナス増に比べ、ベースアップの方が消費拡大への効果は大きいと考えられる。

ベースアップは、春季労使交渉、いわゆる春闘で決定される。春闘とは、毎年春に産業別に設けられた労働組合が賃上げ(=ベースアップ+定期昇給)や労働時間の短縮といった労働条件を話し合って統一し、要求を出して会社と交渉することである。会社側が組合側の要求に対して回答する集中回答日(3月頃)を迎え、会社側がベースアップ要求を受け入れれば実現する。ベースアップは全労働者一律に同じ割合で賃金が増えるため、企業の負担は大きくなる。これに対して、勤続年数に応じて加算されるのが定期昇給で、社員数や世代構成が同じであれば企業の人件費負担は大きく変わらない。

このように、ベースアップは名目賃金の引上げを通じて、低迷が続く個人消費を下支えすることが期待されるため、2016年の春闘では賃上げの動向が例年以上に注目を浴びている。

2――個人消費低迷からの脱却のきっかけとして注目される2016年春闘

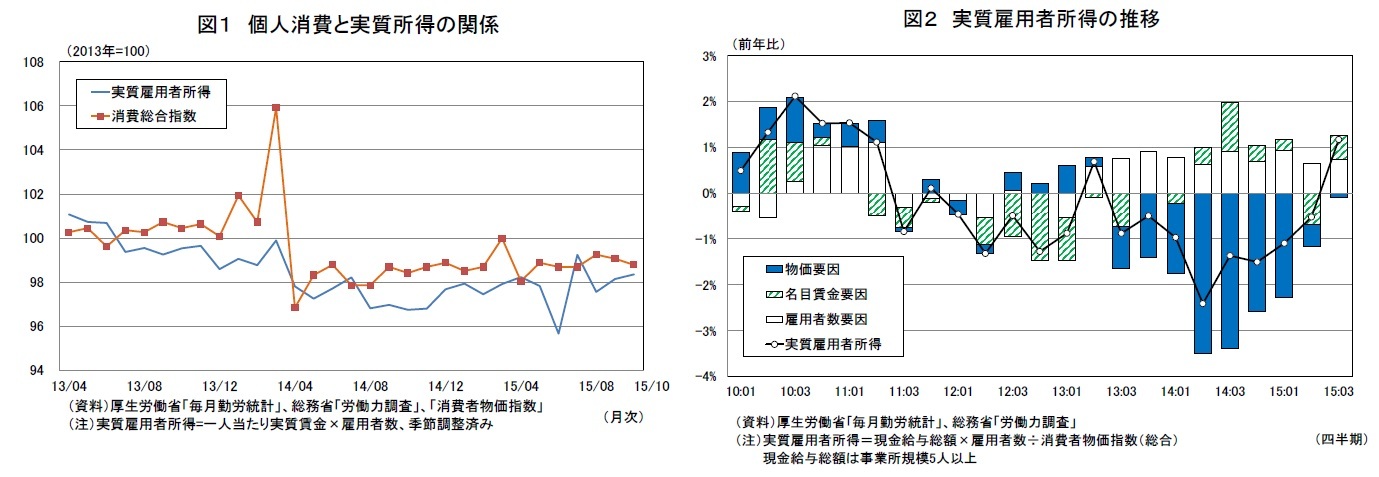

春闘の賃上げ率の長期推移をみると、1980年代後半から1990年初頭のバブル期には4~5%で推移し、ベースアップは3%程度と定期昇給(2%程度)を上回る水準を推移していた(図3)。しかし、バブル崩壊後の1990年代半ば以降賃上げ率は2%台まで低下し、その後はアジア通貨危機や相次ぐ大手金融機関の破綻が追い討ちを掛けたこともあり、企業業績が悪化しベースアップは1%を割り込むこととなった。2000年に入ってからも賃上げ率は徐々に低下し2002年以降2%を下回る水準が続くなか、ベースアップゼロの時代が長期間続くこととなった。

春闘の賃上げ率の長期推移をみると、1980年代後半から1990年初頭のバブル期には4~5%で推移し、ベースアップは3%程度と定期昇給(2%程度)を上回る水準を推移していた(図3)。しかし、バブル崩壊後の1990年代半ば以降賃上げ率は2%台まで低下し、その後はアジア通貨危機や相次ぐ大手金融機関の破綻が追い討ちを掛けたこともあり、企業業績が悪化しベースアップは1%を割り込むこととなった。2000年に入ってからも賃上げ率は徐々に低下し2002年以降2%を下回る水準が続くなか、ベースアップゼロの時代が長期間続くこととなった。そうした中で、2014年、2015年の春闘では2年連続となる2%台の賃上げが実現し、注目を集めた。厚生労働省が公表した「平成27年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」によると、2015年の民間主要企業3の賃上げ率は2.38%(2014年:2.19%)と2年連続して2%を超える伸びとなり、1998年以来17年ぶりの高水準に達した。さらに、ベースアップは0.5%と2000年以降で最大となる高い伸びが実現した。

ベースアップを含めた賃上げが実現した背景には冒頭で述べたように、1)企業業績の改善、2)労働需給のタイト化、3)政府による賃上げ要請、が挙げられる。以下では、これら3つの背景について順を追って詳しくみていく。

3 資本金10億円以上かつ従業員規模1,000人以上の労働組合のある企業

(2015年12月28日「基礎研レポート」)

岡 圭佑

岡 圭佑のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2017/05/10 | 企業の賃上げ意欲を削ぐ社会保障負担 | 岡 圭佑 | 基礎研マンスリー |

| 2017/03/24 | 企業の賃上げ意欲を削ぐ社会保障負担 | 岡 圭佑 | 基礎研レター |

| 2017/02/10 | 企業物価指数(2017年1月)~2015年3月以来の上昇、物価は上昇基調へ | 岡 圭佑 | 経済・金融フラッシュ |

| 2017/02/09 | 景気ウォッチャー調査(17年1月)~回復基調に一服感、トランプ新政権に対する不透明感が重石 | 岡 圭佑 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【アベノミクス始動後の賃金動向 ~2016年春闘を展望する~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

アベノミクス始動後の賃金動向 ~2016年春闘を展望する~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!