- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 土地・住宅 >

- 住宅取得に対する消費税率引き上げの影響-2013、2014年における戸建注文住宅の動向

住宅取得に対する消費税率引き上げの影響-2013、2014年における戸建注文住宅の動向

社会研究部 都市政策調査室長・ジェロントロジー推進室兼任 塩澤 誠一郎

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――消費税率引き上げに伴う負担軽減措置の効果

1|住宅ローン減税は、特に低年齢層に効果があった

1|住宅ローン減税は、特に低年齢層に効果があった「住宅ローン減税」は、住宅を取得した場合に、その住宅に居住した年から10年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税から控除し、控除しきれない分は翌年の住民税から控除する制度である。

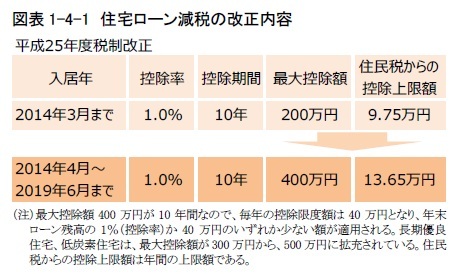

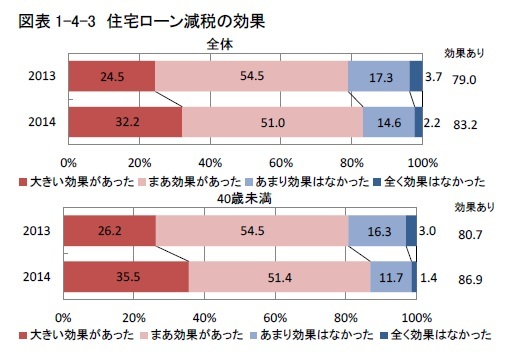

消費税率の引き上げに対応して、平成25年度税制改正で適用期間が延長されるとともに、最大控除額が200万円から400万円に倍増され、住民税からの控除上限額も引き上げられるなど、大幅に拡充された。(図表1-4-1)

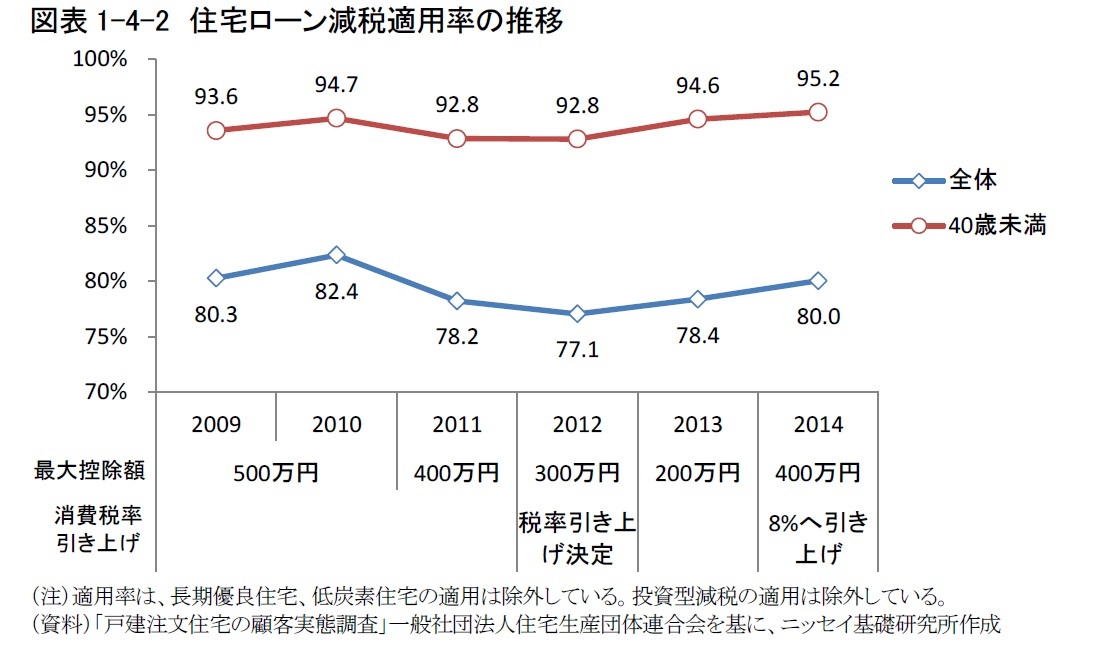

図表1-4-2は、「住宅ローン減税」を利用した人の割合(適用率)の推移を示している。これをみると全体では、2013年の78.4%から、2014年は80%と1.6ポイントの増加、40歳未満では、2013年の94.6%から、2014年が95.2%と0.6ポイントの増加であり、消費税率の引き上げに伴う取得資金の負担増に対し、「住宅ローン減税」拡充による、負担軽減の効果が認められる。(図表1-4-2)

2|すまい給付金も低年齢層に効果的

2|すまい給付金も低年齢層に効果的「すまい給付金」は、「住宅ローン減税」の効果が及びにくい低収入層に対し、住宅ローン減税とあわせて、消費税率引き上げによる負担の軽減を図るために導入された制度である。したがって、収入が一定以下の住宅取得者を対象としており、収入額の目安が消費税8%の場合510万円以下、10%の場合775万円以下となっていて、収入に応じた額が現金で給付される。収入は都道府県民税の所得割額から確認し、それに応じて給付基礎額が決まっており、これに取得した住宅の持分割合を乗じた額が給付額となる。

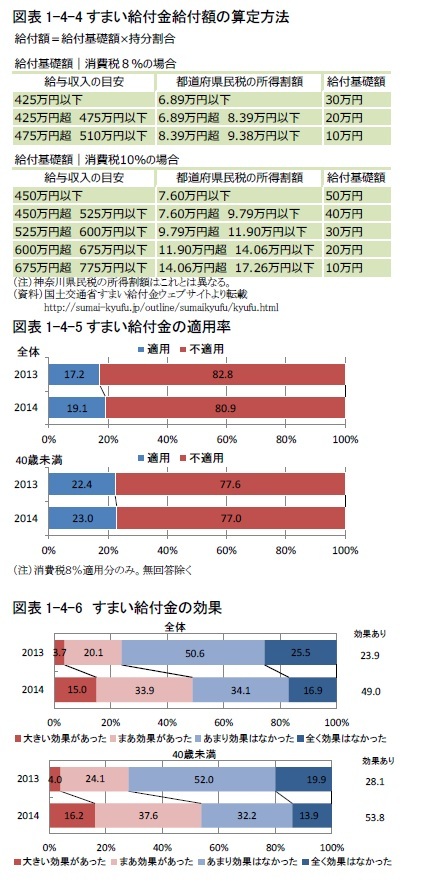

例えば、消費税8%の現在では、収入が425万円以下で、持分割合が1/2であれば、30万円×50%で、15万円が給付される。(図表1-4-4)

このように、給付対象が限られているため、すまい給付金の適用率は、2013年が17.2%、2014年が19.1%と全体の2割未満である。

40歳未満では、2013年が22.4%、2014年が23%と、各年全体を上回っている。

40歳未満は、全体に比べ収入の低い層が多いことから当然ではあるが、低年齢層により効果が高い。(図表1-4-5)

すまい給付金が、住宅取得に効果があったかどうかを問う設問を見ても、2014年全体の「大きい効果があった」が15%、「まあ効果があった」が33.9%であるのに対し、40歳未満では、「大きい効果があった」が16.2%、「まあ効果があった」は37.6%と高くなっている。(図表1-4-6)

このように、「住宅ローン減税」、「すまい給付金」は、消費税増税に伴う負担軽減措置として導入されたが、特に比較的年収の低い低年齢層に、より効果が高かったことがわかる結果となっている。

5――おわりに

- 2013、2014年は、取得費の増加と消費税率引き上げの2つが住宅取得に大きく影響を与えた。

- 取得費の増加と消費税率の引き上げは、自己資金が乏しく、取得資金の多くを借入金に頼る低年齢層に、住宅取得を手控えさせた可能性がある。

- 消費税率の引き上げは、低年齢層に駆け込み取得を促すと同時に、資金計画に圧迫感を与え、住宅の質を低下させた。

- 消費税率の引き上げによる負担増に対し、「住宅ローン減税」の拡充や「すまい給付金」は、比較的収入が低い低年齢層に、より効果が高かった。

2017年4月1日より、消費税率を10%に引き上げることが予定されている。消費税率8%への引上げが、建築費高騰と相まって、住宅を取得できる年収の下限額を引き上げ、年収の低い低年齢層の住宅取得にブレーキを掛けたという結果を見ると、10%への引上げは、特に、年収の低い低年齢層の住宅取得に、間違いなく、大きな影響を与えると予想される。建築費の高騰がこのまま続けば、取得資金負担がさらに高まって、取得を手控える層も増える可能性が高くなり、住宅の質のさらなる低下も懸念されるのである。

低年齢層には、子どもの出生や成長を動機に住宅取得を検討する人も多い。住宅取得を手控える人が増えたり、取得できても、住宅の質が低下したりするならば、将来の日本を支えるために必要不可欠な少子化対策、次世代育成等に対しても、多大なマイナスの影響を及ぼすと考えられる。「住生活の基盤である良質な住宅の供給」という住生活基本法の基本理念から遠ざかる状況にならないよう、現行の負担軽減策が十分かどうか、2015年以降の住宅取得の動向を見ながら、十分検証する必要があるだろう。

また、与党の平成27年度税制改正大綱に、消費税率10%への引上げ時に軽減税率を導入することが明記されて以降、与党間で、対象品目や経理方式、財源等に関する協議が続けられているが、対象品目については、現在のところもっぱら飲食料品に限定されている。しかし、消費税率引上げの資金計画への圧迫感が8割にも達するという調査結果を見ると、住宅取得を望む収入の低い低年齢層を中心に、住宅も生活必需品として対象品目にすることが大いに期待されていると考えられる。期待感の高い住宅取得という観点だけでなく、少子化対策、次世代育成等への影響という観点からも、年収の低い低年齢層に対する最も効果的な負担軽減策が検討・策定されることを是非とも期待したい。

[謝辞] 本レポートは、一般社団法人住宅生産団体連合会(住団連)の委託により、ニッセイ基礎研究所が実施した調査研究に基づいている。本稿執筆を了承いただいた一般社団法人住宅生産団体連合会に深謝申し上げる。

(2015年12月04日「基礎研レポート」)

03-3512-1814

- 【職歴】

1994年 (株)住宅・都市問題研究所入社

2004年 ニッセイ基礎研究所

2020年より現職

・技術士(建設部門、都市及び地方計画)

【加入団体等】

・我孫子市都市計画審議会委員

・日本建築学会

・日本都市計画学会

塩澤 誠一郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 住宅を社会的資産に-ストック型社会における住宅のあり方 | 塩澤 誠一郎 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/25 | 住宅を社会的資産に~ストック型社会における住宅のあり方~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/04/09 | 「計画修繕」は、安定的な入居確保に必須の経営手法~民間賃貸住宅における計画修繕の普及に向けて~ | 塩澤 誠一郎 | 基礎研レポート |

| 2024/08/13 | 空き家の管理、どうする?~空き家の管理を委託する際、意識すべき3つのこと~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【住宅取得に対する消費税率引き上げの影響-2013、2014年における戸建注文住宅の動向】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

住宅取得に対する消費税率引き上げの影響-2013、2014年における戸建注文住宅の動向のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!