- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 仕事と生活の調和(ワークライフバランス) >

- 「放課後の居場所」の行方(1)-学童保育利用最新状況からの考察-

コラム

2015年11月30日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

【はじめに】

「保育問題」というとまず真っ先に「保育園が足りない。乳幼児の待機児童問題がなかなか解決しない。」そう思い描く方が一般的であろう。しかし、その先にも大きな問題が待ち構えていることに気がつく方は多くないのではないだろうか。実際に育児と仕事の両立を行おうと奮闘している家族にとっては深刻な問題にも関わらず、である。

2014年5月1日現在、93万3535人。

今年7月に発表されたこの数値が示すものは何か。

総務省統計局が推計した同時点(2014年5月1日)での総人口である1億2727万人の0.7%を占めるこの数値が示すのは、「学童保育施設に入所している児童数」である。そしてこの93万人iという入所児童数は、過去最高記録である。そこで本稿では、以前から「小1の壁」iiとしても取り上げられるこの問題について、最新の情報をもとにシリーズで考えてゆきたい。

i 全国学童保育連絡協議会 2014年7月28日プレスリリース

ii 「小1の壁」問題

共働き家庭などの小学生が放課後を過ごす居場所を確保できず、子どもが小学生になると親が仕事を辞めざるを得ないことを「小1の壁」と呼ぶ。年々この放課後の居場所に対する待機児童数が増加しており、保護者、自治体双方にとって切実な問題となっている。

2014年5月1日現在、93万3535人。

今年7月に発表されたこの数値が示すものは何か。

総務省統計局が推計した同時点(2014年5月1日)での総人口である1億2727万人の0.7%を占めるこの数値が示すのは、「学童保育施設に入所している児童数」である。そしてこの93万人iという入所児童数は、過去最高記録である。そこで本稿では、以前から「小1の壁」iiとしても取り上げられるこの問題について、最新の情報をもとにシリーズで考えてゆきたい。

i 全国学童保育連絡協議会 2014年7月28日プレスリリース

ii 「小1の壁」問題

共働き家庭などの小学生が放課後を過ごす居場所を確保できず、子どもが小学生になると親が仕事を辞めざるを得ないことを「小1の壁」と呼ぶ。年々この放課後の居場所に対する待機児童数が増加しており、保護者、自治体双方にとって切実な問題となっている。

【増え続ける学童保育需要】

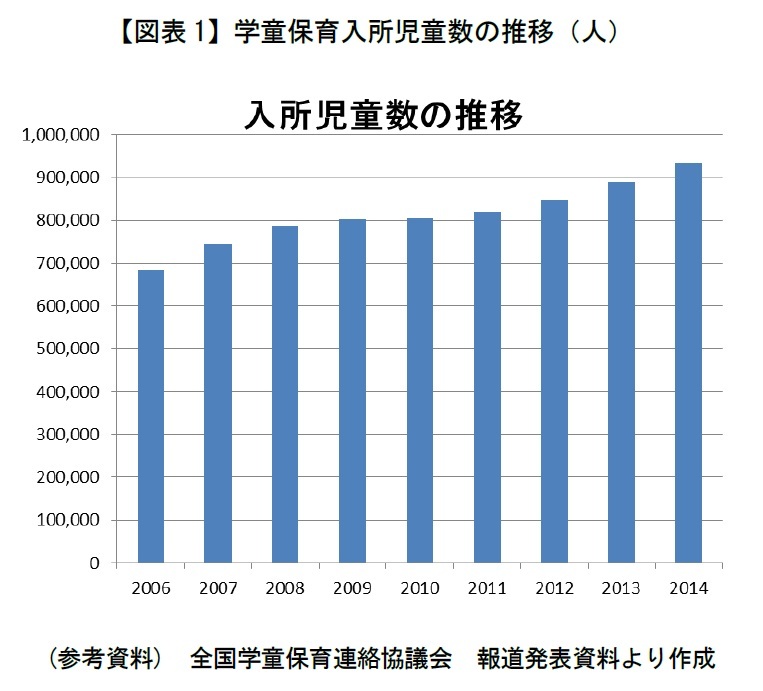

2014年5月1日の数値では学童保育の施設数は22,096か所、入所児童数は93万3535人でともに過去最高値を更新した。全国学童保育連絡協議会が公表した数値から計算すると、入所児童数の全数調査が調査開始された2006年と比較して、施設数は39.3%増加、児童数は36.5%増加している。入所児童は調査以来増加の一途である(図表1)。しかしながら、施設の拡大はされている一方で、学童保育待機児童は増加しており、需要には追いついていない。

子育て期の女性が労働市場から退出してしまう「年齢別女性労働力率のM字カーブ」が未だ存在しているわが国。このようなM字カーブの存在する国においての女性活躍推進本格化は、子育て中の母親が子どもを託すことが可能な学童保育のような「放課後の居場所」の発展なくして、今後達成されることは難しい。

子育て期の女性が労働市場から退出してしまう「年齢別女性労働力率のM字カーブ」が未だ存在しているわが国。このようなM字カーブの存在する国においての女性活躍推進本格化は、子育て中の母親が子どもを託すことが可能な学童保育のような「放課後の居場所」の発展なくして、今後達成されることは難しい。

【見えなかった「小1の壁」】

そもそも学童保育問題の深刻さを象徴する「小1の壁」という言葉はいつから使われているのだろうか。

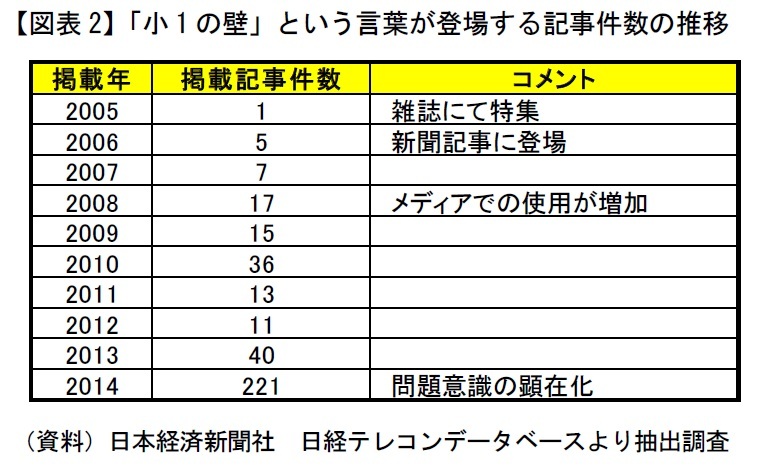

筆者が日本経済新聞社の提供するデータベースを利用して調査したところによれば、初めて記事に登場したのは2005年の秋である。朝日新聞出版が発刊する雑誌AERAに「働く母を阻む『小1の壁』保育園も時短勤務もなくなり」とのタイトルで特集記事が組まれている。記事の内容に書かれている問題は残念ながら10年経過した今もあまり改善しているとはいえない。

翌年2006年になると東京新聞、毎日新聞が新聞紙上において初めて「小1の壁」という言葉を取り上げるも、わずか5件という状況であった。その後も微々たる年間記事数という状態が続いた。

本格的にメジャーな雑誌・新聞・ニュース配信等で「小1の壁」という言葉が多数掲載され問題視された、すなわち「小1の壁」の顕在化は2014年である。なんと昨年になってようやくなのである(図表2)。

ちなみに「ビジネスパーソンのための新聞」のイメージの強い日本経済新聞に初めて「小1の壁」という言葉が登場したのは2009年の朝刊の社説である。社説では「チェンジ少子化――規制緩和で多様な保育サービス充実を」というタイトルで保育サービス拡充に関する行政の壁が取り上げられている。

筆者が日本経済新聞社の提供するデータベースを利用して調査したところによれば、初めて記事に登場したのは2005年の秋である。朝日新聞出版が発刊する雑誌AERAに「働く母を阻む『小1の壁』保育園も時短勤務もなくなり」とのタイトルで特集記事が組まれている。記事の内容に書かれている問題は残念ながら10年経過した今もあまり改善しているとはいえない。

翌年2006年になると東京新聞、毎日新聞が新聞紙上において初めて「小1の壁」という言葉を取り上げるも、わずか5件という状況であった。その後も微々たる年間記事数という状態が続いた。

本格的にメジャーな雑誌・新聞・ニュース配信等で「小1の壁」という言葉が多数掲載され問題視された、すなわち「小1の壁」の顕在化は2014年である。なんと昨年になってようやくなのである(図表2)。

ちなみに「ビジネスパーソンのための新聞」のイメージの強い日本経済新聞に初めて「小1の壁」という言葉が登場したのは2009年の朝刊の社説である。社説では「チェンジ少子化――規制緩和で多様な保育サービス充実を」というタイトルで保育サービス拡充に関する行政の壁が取り上げられている。

【変わらない問題の背景】

学童保育を利用する児童が急速に拡大していく一方で、利用者・利用希望者が抱える深刻な問題が関係者以外に広く伝わるまでに実に10年もの長い時間が経過していることが上記の記事検索調査により判明した。

確かに利用児童数で見ても2014年4月1日時点での保育所利用児童は226万6813人(厚生労働省報道発表数値)であり、学童保育入所児童数の2.4倍である。したがって、学童保育問題より保育所問題が優先課題とされてきたのはやむを得ないかもしれない。しかしながら、育児休業の導入で出産後の休業による体力回復、保育所への乳幼児の預け入れと職場復帰がせっかく叶ったとしても、その先に立ちはだかる「小1の壁」が就業継続を阻む事態については置き去りにされてきたとも言える。

出産後5年ほど働いて、その後退職。なぜなら保育所は20時まで預かってくれて給食も出たが、学童保育は18時までで、春休み・ゴールデンウィーク・夏休み・冬休みなど小学校の休校日は毎日お弁当持参だから。2005年に小1の壁という言葉が登場し、その際に指摘されたもろもろの問題点は10年が経過しても大きくは変わっていない。

「出産」という大イベントをのりきったあと、数年勤務して結局私事都合により退職。これでは女性活躍ましてや女性管理職登用など夢のまた夢となってしまう。

次稿ではなぜこのように小1の壁の顕在化に長い時間がかかったのかについて、考察をしたい。

確かに利用児童数で見ても2014年4月1日時点での保育所利用児童は226万6813人(厚生労働省報道発表数値)であり、学童保育入所児童数の2.4倍である。したがって、学童保育問題より保育所問題が優先課題とされてきたのはやむを得ないかもしれない。しかしながら、育児休業の導入で出産後の休業による体力回復、保育所への乳幼児の預け入れと職場復帰がせっかく叶ったとしても、その先に立ちはだかる「小1の壁」が就業継続を阻む事態については置き去りにされてきたとも言える。

出産後5年ほど働いて、その後退職。なぜなら保育所は20時まで預かってくれて給食も出たが、学童保育は18時までで、春休み・ゴールデンウィーク・夏休み・冬休みなど小学校の休校日は毎日お弁当持参だから。2005年に小1の壁という言葉が登場し、その際に指摘されたもろもろの問題点は10年が経過しても大きくは変わっていない。

「出産」という大イベントをのりきったあと、数年勤務して結局私事都合により退職。これでは女性活躍ましてや女性管理職登用など夢のまた夢となってしまう。

次稿ではなぜこのように小1の壁の顕在化に長い時間がかかったのかについて、考察をしたい。

(2015年11月30日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

1995年:日本生命保険相互会社 入社

1999年:株式会社ニッセイ基礎研究所 出向

【委員歴/ご依頼順(現職優先)】

1.政府

・【総務省統計局】

「令和7年国勢調査有識者会議」構成員(2021年~)

・【こども家庭庁】

「若い世代視点からのライフデザインに関する検討会」構成員(2025年度)

「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ」構成員(2024~2025年度)

「令和5年度「地域少子化対策に関する調査事業」委員会委員」(2023年度)

・【内閣府特命担当大臣(少子化対策)主宰】

「少子化社会対策大綱の推進に関する検討会」構成員(2021年~2022年)

「結婚の希望を叶える環境整備に向けた企業・団体等の取組に関する検討会」構成メンバー(2016年)

・【内閣府男女共同参画局】

「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」構成員(2021年~2022年)

・【内閣府】

「令和3年度結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム開発調査 企画委員会 委員」(内閣府委託事業)(2021年~2022年)

「地域少子化対策重点推進交付金」事業選定審査員(2017年~2018年)

「地域少子化対策強化事業の調査研究・効果検証と優良事例調査 企画・分析会議委員(2016年~2017年)

2.自治体

・【富山県】

「県政エグゼクティブアドバイザー」(2023年~)

「富山県子育て支援・少子化対策県民会議 委員」(2022年~)

「富山県成長戦略会議真の幸せ(ウェルビーイング)戦略プロジェクトチーム 少子化対策・子育て支援専門部会委員」(2022年)

・【高知県】

「元気な未来創造戦略推進委員会 委員」(2024年度~)

「中山間地域再興ビジョン検討委員会 委員」(2023年度)

・【三重県】

「人口減少対策有識者会議 有識者委員」(2023年度~)

・【愛知県豊田市】

「豊田市総合計画推進会議 有識者委員」(2025年度~)

・【石川県】

「少子化対策アドバイザー」(2023年度)

・【長野県伊那市】

「伊那市新産業技術推進協議会委員/分野:全般」(2020年~2021年)

・【佐賀県健康福祉部男女参画・こども局こども未来課】

「子育てし大県“さが”データ活用アドバイザー」(2021年)

・【愛媛県松山市】

「まつやま人口減少対策推進会議」専門部会・結婚支援ビッグデータ・オープンデータ活用研究会メンバー(2017年度~2018年度)

3.民間団体

・【東京商工会議所】

東京における少子化対策専門委員会 学識者委員(2023年~)

・【愛媛県法人会連合会】

えひめ結婚支援センターアドバイザー委員(2016年度~)

・【公益財団法人東北活性化研究センター】

「人口の社会減と女性の定着」に関する情報発信/普及啓発検討委員会 委員長(2021年~)

「人口の社会減と女性の定着」に関する意識調査/検討委員会 委員長(2020年~2021年)

・【中外製薬株式会社】

「ヒト由来試料を用いた研究に関する倫理委員会(通称:研究倫理委員会) 委員」(2020年~)

・【主宰研究会】

地方女性活性化研究会(2020年~)

日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)

日本労務学会 会員

日本性差医学・医療学会 会員

日本保険学会 会員

性差医療情報ネットワーク 会員

JADPメンタル心理カウンセラー

JADP上級心理カウンセラー

天野 馨南子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/22 | 【少子化対策データ考】コロナ時の若年移動抑制で大阪府が非少子化1位へ | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/09/01 | 【少子化対策データ考】若者の2人に1人は「両親が羨ましくない」未婚化ニッポンの姿 | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/07/09 | 「専業主婦世帯」理想は、若年男女の5%未満 【脱・中高年民主主義】大人気就職エリア、東京在勤若者の理想のライフコースとは? | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/05/09 | 若い世代が求めている「出会い方」とは?-全国からの20代人口集中が強まる東京都の若者の声を知る | 天野 馨南子 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「放課後の居場所」の行方(1)-学童保育利用最新状況からの考察-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「放課後の居場所」の行方(1)-学童保育利用最新状況からの考察-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!