- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 企業収益好調とマイナス成長が並存する理由

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―2014年度はマイナス成長下で初の増益に

日本経済は消費税率引き上げをきっかけとして急速に落ち込んだ。駆け込み需要の反動が和らぎ始めた夏頃からは持ち直しているものの、そのペースは緩やかなものにとどまっている。2014年度の実質GDPは▲1.0%となり、前回消費税率が引き上げられた1997年度の0.1%を大きく下回った。

こうした中でも企業収益は好調を維持している。法人企業統計の経常利益は2013年度中に比べれば伸びは鈍化したものの、消費税率引き上げ後もプラスの伸びを続けており、経常利益の水準は過去最高を更新した。本稿執筆時点では「法人企業統計」の2014年度実績は未公表だが、2015年1-3月期が前年比▲20%の減益になったとしても2014年度全体では増益となる。

当然のことながら経済成長率の低下は企業収益の悪化要因である。実際、日本経済は1955年度以降、マイナス成長を6回記録したが、その年の経常利益は全て減益となっていた。2014年度はマイナス成長下で増益を確保する初めての年となりそうだ[図表1]。

2―高い価格転嫁率が収益を押し上げ

実質GDPが大きく落ち込んでいるにもかかわらず、企業収益が増加を続けている一因は、企業の売上高が消費増税後も増加を続けていることだ。2014年度入り後、売上数量は前年比で減少に転じているが、売上価格の上昇幅がそれを上回っている。もちろん、売上価格が上昇している背景には円安に伴う輸入物価の上昇があり、このことは企業のコスト増を通じて収益の圧迫要因にもなる。そこで、日本銀行の「製造業部門別投入・産出物価指数」を用いて、投入物価の上昇を産出物価にどれだけ転嫁できているかを見てみよう。

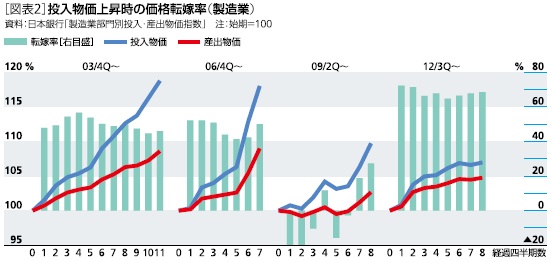

製造業の投入物価は2012年7-9月期を底として2014年7-9月期まで上昇を続け、この間の投入物価の上昇率は7.0%だった。これに対し同期間の産出物価の上昇率は4.8%。投入物価上昇率に対する産出物価上昇率の割合を価格転嫁率とすると、2012年7-9月期を起点とした2年間の価格転嫁率は70%程度で推移しており、過去の投入物価上昇局面と比べてかなり高い[図表2]。

この背景には、政府、日銀がデフレ脱却を経済の最優先課題とし、消費税率引き上げ時には価格転嫁を促進する政策をとったことなどもあって、かつてに比べて企業が輸入物価上昇に伴うコスト増を製品価格に転嫁しやすかったことがあるだろう。

国全体の交易条件は「輸出物価指数÷輸入物価指数」で表されるが、企業にとっての交易条件は「産出物価指数÷投入物価指数」となる。投入物価指数の伸びを産出物価指数の伸びが上回った場合、交易条件は改善し、逆の場合には交易条件は悪化する。ただし、価格転嫁率が100%以下でも投入比率(投入量/産出量)を上回っていれば、指数上は交易条件が悪化しても収益にはプラスに働く。製造業全体の投入比率は64.2%(05年時点)。過去3回の投入物価上昇局面とは異なり、今回は増益を確保するのに十分な価格転嫁が行われていたとみることができる。

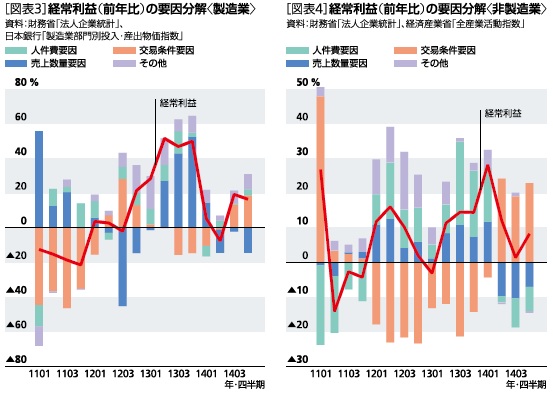

こうした特性を考慮した上で、製造業の経常利益を要因分解すると、消費税率引き上げ直後の2014年4-6月期は売上数量の減少を主因として減益となったものの、7-9月期、10-12月期は売上数量減少によるマイナスを交易条件改善によるプラスが上回ることで増益を確保する形となった。また、人件費、その他費用(金融費用+減価償却費)の減少も収益の押し上げ要因となっている[図表3]。

非製造業については投入・産出物価指数が存在しないが、簡便的に「売上数量(産出量)=非製造業(第3次産業+建設業)の活動指数」、「売上価格=売上高/非製造業の活動指数」、「投入物価=変動費/投入量」、「投入量=産出量」とした上で、経常利益の要因分解を行った。製造業と同様に売上数量は消費税率引き上げ後の2014年度入り後に急速に落ち込んでいるが、同時に交易条件改善による押し上げ幅がそれを大きく上回っている。製造業とは異なり人件費の増加が収益の下押し要因になっているが、売上高より伸びが低いため売上高人件費率は低下を続けており、人件費の増加が収益率の悪化要因とはなっていない[図表4]。

3―しわ寄せを受ける家計

このように、消費税率引き上げ後の景気が急速に悪化したにもかかわらず、企業は人件費を中心とした費用の抑制姿勢を維持しつつ、輸入物価上昇によるコスト増を製品・サービス価格に転嫁することにより増益を確保してきた。しかし、企業が十分な価格転嫁ができている裏側で家計はそのしわ寄せを受けている。

企業収益とは対照的に家計の実質所得は消費税率引き上げ後に大きく落ち込んでいる。政府の賃上げ要請の効果もあって2014年度に入り名目賃金の伸びは若干高まったが、消費税率引き上げで物価上昇率が急速に高まったため、実質所得は大きく目減りした。この結果、駆け込み需要の反動が和らいだ後も、個人消費は低迷が続いている。企業にとって今回の消費増税による影響は比較的軽微だったが、家計への悪影響は前回増税時よりもかなり大きかったと言えるだろう。

4―企業から家計への波及に期待

政府が目指す経済の好循環拡大のためには家計部門の改善が不可欠である。原油価格の急落によってこれまで実質所得の押し下げ要因となってきた消費者物価上昇率が低下していること、2015年春闘の賃上げ率が前年を上回っていることなどは家計にとって明るい材料だ。実質所得の増加によって個人消費の本格回復が実現すれば、売上高が数量ベースでも増加し、企業収益の安定的、持続的な増加にもつながるだろう。

2014年度は家計部門が大きなダメージを受ける一方で企業が底堅さを維持したことで景気が総崩れとなることは回避された。2015年度は企業部門の好調さが雇用・所得環境の改善を通じて家計部門に波及することにより、消費増税によって途切れかけた前向きの循環が明確化することが期待される。

(執筆時点:2015/5/20)

(2015年06月05日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【企業収益好調とマイナス成長が並存する理由】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

企業収益好調とマイナス成長が並存する理由のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!