- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 健康寿命も延びているか-2013年試算における平均寿命と健康寿命の差

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

7月31日に厚生労働省から「2013年簡易生命表」が公表され、平均寿命が男女とも過去最高を更新したことがわかった。しかし、最近では、生きている長さそのものよりも、いつまで健康で生きていられるのか?という視点から、「健康寿命」への関心が高まっている。

そこで、「2013年簡易生命表」と7月上旬に同じく厚生労働省から公表された「2013年国民生活基礎調査」の結果から2013年時点における健康寿命を試算してみたところ、2010年からの3年間で男性が+0.77年、女性が+0.59年1延びていた。この延びは、男女とも平均寿命の延びを上回っているが、健康寿命は平均寿命と比べると、男性で約9年余、女性で約12年余短く、依然として不健康な期間は長い。

本稿では、2013年の平均寿命と健康寿命の概要を示したあと、今後の健康寿命のさらなる延伸に向けた課題を整理したい。

1―この3年間で、平均寿命も健康寿命も延伸

1|平均寿命は男女とも過去最高

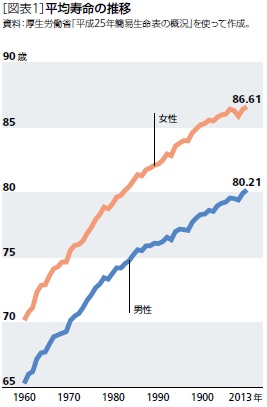

7月31日に厚生労働省から2013年の簡易生命表が公表された。これによると、平均寿命は男性が80.21歳、女性が86.61歳となっている。日本で男性の平均寿命が80歳を超えたのは初めてであるほか、女性も過去最高を更新しており、平均寿命は今もなお延びている[図表1]。

2|健康寿命も延びているが平均寿命との差は縮まっていない

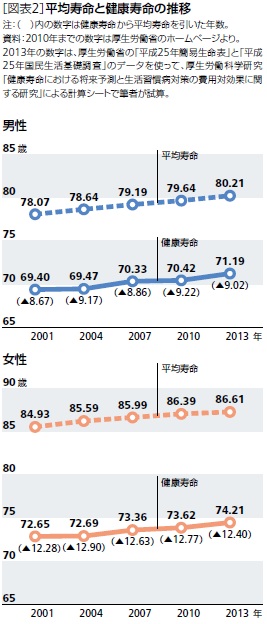

健康寿命は、厚生労働省による定義では、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間とされ、「生命表」と「国民生活基礎調査2」の「あなたは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」という設問の結果を用いて算出している。直近の健康寿命としては2010年時点のものが公表されており、男性が70.42歳、女性が73.62歳だった。

2013年時点の健康寿命を、今回公表された「2013年簡易生命表」と、7月上旬に厚生労働省から公表された「2013年国民生活基礎調査」の結果を使って2010年の算出方法に倣って、筆者が計算してみたところ、男性が71.19歳、女性が74.21歳となった3。この結果から健康寿命はこの3年間で男性が+0.77歳、女性が+0.59歳延びたことになる。この間の平均寿命の延びは、男性が+0.57歳、女性が+0.22歳なので4、この3年間の健康寿命の延びは、平均寿命の延びを上回っている。

厚生労働省の健康寿命は、2001年時点のものから3年おきに計4時点のものが既に公表されている。今回の結果もあわせて、健康寿命は男女とも、毎回少しずつ延びているが、健康寿命と平均寿命の差はほぼ横ばいで推移している。上述のとおりこの3年間に関しては、男女とも健康寿命の延びが平均寿命の延びを上回ったものの、平均寿命との差は依然として男性で約9年、女性で12年余と長く、その差、すなわち、健康上の問題で日常生活に影響がある期間は改善していない。

2―健康上の問題で日常生活に影響がある割合~女性は男性より高い。65歳以降で改善傾向。

では、健康度合はどの程度改善しているのだろうか。

健康寿命の計算に使われているのは、「国民生活基礎調査」の「あなたは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」という設問である。2013年の結果は、全体の13.3%(男性12.0%、女性14.5%)が「健康上の問題で日常生活に影響がある」と回答している5。

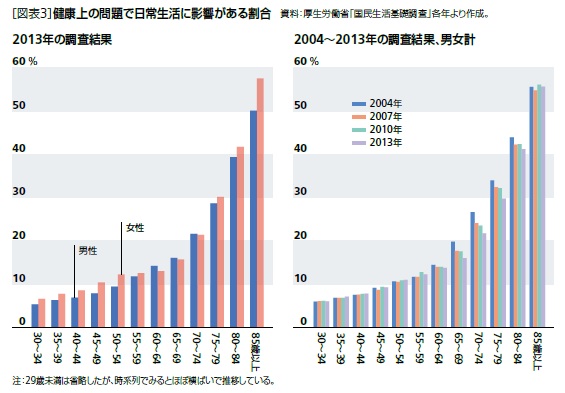

健康上の問題で日常生活に影響がある割合を年齢階層別にみると、男女とも年齢が高いほど健康上の問題で日常生活への影響がある割合が高く、70歳以降で急激に高くなる[図表3左]。

男女を比較すると、女性は30~59歳、75歳以上と、ほとんどの年代で男性よりも健康上の問題で、日常生活への影響がある割合が高い[図表3左]。この男女の違いは、他の年の調査でも同様である。このように、女性は男性よりも、健康上の問題で日常生活への影響がある割合が高いことから、平均寿命では男性を+6.40歳上回っているのに対し、健康寿命では+3.02歳上回っているに過ぎない。

つづいて、2004年からの時系列でみると、60歳未満では、ほぼ横ばいであるのに対し、65歳以上の高齢者では継続的に改善している[図表3右。図表3では、29歳未満を省略したが、29歳未満についてもほぼ横ばいとなっている。]65歳以上の高齢者の改善の影響もあって、健康寿命は延びている。

3―健康寿命の延伸に向けて

生活習慣病やロコモティブシンドロームは、65歳以上の年代に症状が深刻になるケースが多く、ただちに死亡にいたるわけではないが、特に高齢者の生活の質(QOL)を下げる要因の1つと考えられている。現在、健康寿命の延伸に向けて、生活習慣病や、ロコモティブシンドロームについて、予防、および重症化を防ぐための政策が行われているが、こういった政策や健康意識の高まりが、65歳以上の高齢部分における健康度合の改善につながっているとすれば、今後も引き続き改善が見込める可能性があるだろう。

一方で、65歳未満の健康度合は横ばいで推移しており、現在のところ改善はみられない。また、本稿では詳細は示していないが、健康度合の男女差も現在のところ改善はないようだ。65歳未満の健康度合の改善と、健康度合の男女差の縮小は引き続き課題となるだろう。

さらに、厚生労働省は健康寿命の公表にあたり、健康寿命の延伸と同時に、健康寿命の都道府県格差を縮小することを目標として掲げている。2010年時点では、都道府県の差は最大で男性 2.79年、女性 2.95年だった。2013年については、まだ都道府県別の生命表が公表されていないため不明だが、この差がどう改善していくかについても注目したい。

(2014年10月07日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/04/22 | 生命保険の基礎知識はなぜ定着しないのか | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/03/28 | 就労世代の熱中症リスクと生活習慣~レセプトデータと健診データを使った分析 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/27 | 「早食いは太る」は本当か~食べる速さは、肥満リスクをどの程度予測できるか | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/25 | ヘルスケアサービスのエビデンスに基づく「指針」公表 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年05月02日

金利がある世界での資本コスト -

2025年05月02日

保険型投資商品等の利回りは、良好だったが(~2023 欧州)-4年通算ではインフレ率より低い。(EIOPAの報告書の紹介) -

2025年05月02日

曲線にはどんな種類があって、どう社会に役立っているのか(その11)-螺旋と渦巻の実例- -

2025年05月02日

ネットでの誹謗中傷-ネット上における許されない発言とは? -

2025年05月02日

雇用関連統計25年3月-失業率、有効求人倍率ともに横ばい圏内の動きが続く

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年04月02日

News Release

-

2024年11月27日

News Release

-

2024年07月01日

News Release

【健康寿命も延びているか-2013年試算における平均寿命と健康寿命の差】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

健康寿命も延びているか-2013年試算における平均寿命と健康寿命の差のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!