- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- 二兎を追うものは一兎をも得ず?

コラム

2002年01月21日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.揺れる政策

昨年発足した小泉内閣は、「構造改革なくして景気回復なし」というスローガンを掲げて、財政構造改革をはじめとした日本経済の構造改革を進めようとしている。構造改革の進展速度が遅いために一向に景気が回復しないのであって、構造改革を加速する必要があるという意見もある。これに対して、構造改革が景気に対してはマイナスのインパクトを持つことから、構造改革よりも景気回復を優先すべきだという批判がある。

日本経済は1990年代に入って以降、失われた10年とも言われるほど、長期にわたる不振を続けてきた。この間に短期的な景気の回復はあったが、持続的な景気拡大を実現することはできなかった。バブル崩壊後を振り返ってみると、日本の経済政策は公共事業の増加や減税による景気刺激策と財政赤字の削減などの構造改革との間で揺れ動いてきた。バブル崩壊直後は景気刺激が優先されていたが、公共事業の増加だけでなく大規模な減税による景気刺激が大幅な財政赤字と政府債務残高の累増を招くと、橋本内閣は財政赤字の縮小を中心とした構造改革に挑むことになる。しかし、97年度からの消費税率の引き上げとアジアの通貨危機や金融機関の経営破綻が急速な景気の落ち込みを招くと、98年に橋本内閣を継いだ小渕内閣は「二兎を追うものは一兎をも得ず」という諺を持ち出して、まず景気回復に専念することを宣言した。その後99年初めから通貨危機によって混乱が続いていたアジア経済が立ち直ってきたこともあって景気は回復した。2001年春に発足した小泉内閣は財政赤字の縮小など構造改革に取り組むことになったのだが、昨年末に内閣府の研究会が発表したところでは、実は景気は2000年暮れには後退に向かっていたことが確認されている。日本の経済政策は二匹のウサギを追って、文字通り右往左往してきたことになる。

現在の日本が、景気回復というウサギをまず捕まえ、それからもう一匹のウサギである財政赤字などの構造改革に取組むという小渕内閣の作戦が成功して、小泉内閣が今構造改革に取り組んでいるという状況でないことは誰の目にも明らかだ。「二兎を追うものは一兎をも得ず」というのは良く使われることわざだが、一体日本の経済政策のどこが間違っていたと言うのだろうか?

日本経済は1990年代に入って以降、失われた10年とも言われるほど、長期にわたる不振を続けてきた。この間に短期的な景気の回復はあったが、持続的な景気拡大を実現することはできなかった。バブル崩壊後を振り返ってみると、日本の経済政策は公共事業の増加や減税による景気刺激策と財政赤字の削減などの構造改革との間で揺れ動いてきた。バブル崩壊直後は景気刺激が優先されていたが、公共事業の増加だけでなく大規模な減税による景気刺激が大幅な財政赤字と政府債務残高の累増を招くと、橋本内閣は財政赤字の縮小を中心とした構造改革に挑むことになる。しかし、97年度からの消費税率の引き上げとアジアの通貨危機や金融機関の経営破綻が急速な景気の落ち込みを招くと、98年に橋本内閣を継いだ小渕内閣は「二兎を追うものは一兎をも得ず」という諺を持ち出して、まず景気回復に専念することを宣言した。その後99年初めから通貨危機によって混乱が続いていたアジア経済が立ち直ってきたこともあって景気は回復した。2001年春に発足した小泉内閣は財政赤字の縮小など構造改革に取り組むことになったのだが、昨年末に内閣府の研究会が発表したところでは、実は景気は2000年暮れには後退に向かっていたことが確認されている。日本の経済政策は二匹のウサギを追って、文字通り右往左往してきたことになる。

現在の日本が、景気回復というウサギをまず捕まえ、それからもう一匹のウサギである財政赤字などの構造改革に取組むという小渕内閣の作戦が成功して、小泉内閣が今構造改革に取り組んでいるという状況でないことは誰の目にも明らかだ。「二兎を追うものは一兎をも得ず」というのは良く使われることわざだが、一体日本の経済政策のどこが間違っていたと言うのだろうか?

2.どちらのウサギを先に捕まえる?

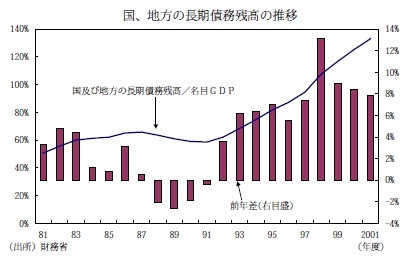

小渕内閣のような景気拡大政策をもっと続けていれば景気後退には陥らず、そのうち財政赤字の削減に取り組めるようになったはずだという意見もあるが、果たしてどうだろうか。80年代には政府債務残高のGDP比の拡大速度が景気の好不調で大きく変動している。しかし90年代に入ってからは好況、不況に関わらず一方的に急拡大している。小渕内閣の作戦のとおり景気回復を実現した後財政赤字の削減に取り組もうとしても、何時になったら財政赤字の削減に取り組めるのか見通しが立たず、増大する政府債務に恐れをなして財政赤字削減政策が採用されるということが繰り返されるだけだろう。

小渕内閣のような景気拡大政策をもっと続けていれば景気後退には陥らず、そのうち財政赤字の削減に取り組めるようになったはずだという意見もあるが、果たしてどうだろうか。80年代には政府債務残高のGDP比の拡大速度が景気の好不調で大きく変動している。しかし90年代に入ってからは好況、不況に関わらず一方的に急拡大している。小渕内閣の作戦のとおり景気回復を実現した後財政赤字の削減に取り組もうとしても、何時になったら財政赤字の削減に取り組めるのか見通しが立たず、増大する政府債務に恐れをなして財政赤字削減政策が採用されるということが繰り返されるだけだろう。それでは逆に、小泉内閣が目指している財政赤字の削減などの構造改革を先に行うという作戦はどうか?短期的な景気刺激策が功を奏さなかったために、国民の間には「構造改革を進めていけば景気が回復するのではないか」という、漠然とした期待がある。しかし財政バランスの回復を目指した公共事業の縮小や、不良債権の処理などの構造改革は景気を一層悪化させる可能性が大きい。このまましばらく我慢すれば必ず日本経済は復活するというシナリオに国民が疑問を持ちはじめれば、内閣に対する支持が急速に弱まり、経済政策は再び景気優先へと反対方向に大きく揺れてしまうことになるのではないか。

3.二兎を追う

そもそも「二兎を追うものは一兎をも得ず」というのは、どちらか一方のウサギだけでも捕まえた方がマシだという意味だろう。日本経済の場合には、「景気の回復」というウサギと、「財政バランスの回復」というウサギの両方を捕まえる必要がある。どちらか一方のウサギを捕まえればそのウサギは逃げて行かないということなら、問題はどちらのウサギを先に捕まえるかということだけだ。しかし現実の経済では、どちらを先に達成したとしても、もう一つの目標を実現しようとしたとたんに、最初に手に入れたはずの目標がするりと手中からこぼれてしまうだろう。

小泉内閣の構造改革は、今後高齢化が進み労働力人口の減少など供給力の伸びの低下が見込まれる日本経済にとって重要な課題である。しかしいくら総理大臣が「米百俵の精神物価」を説いても、現実の経済が厳しさを増せば、いずれ「まず目前に迫った危機を乗りきるべきだ」という声にかき消されてしまうだろう。2匹のウサギを両方ともに捕まえるためには、財政赤字の縮小と景気回復を矛盾した目標にしてしまっている、「構造的需要不足問題」という真の問題を解決する必要がある。

小泉内閣の構造改革は、今後高齢化が進み労働力人口の減少など供給力の伸びの低下が見込まれる日本経済にとって重要な課題である。しかしいくら総理大臣が「米百俵の精神物価」を説いても、現実の経済が厳しさを増せば、いずれ「まず目前に迫った危機を乗りきるべきだ」という声にかき消されてしまうだろう。2匹のウサギを両方ともに捕まえるためには、財政赤字の縮小と景気回復を矛盾した目標にしてしまっている、「構造的需要不足問題」という真の問題を解決する必要がある。

(2002年01月21日「エコノミストの眼」)

櫨(はじ) 浩一 (はじ こういち)

櫨(はじ) 浩一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/03/06 | 不安の時代ー過剰な貯蓄を回避する保険の意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/02/27 | MMTを考える | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研レポート |

| 2020/02/07 | 令和の日本経済はどうなるか-経済予測の限界と意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/01/31 | 不安の時代~過剰な貯蓄を回避する保険の意義~ | 櫨(はじ) 浩一 | エコノミストの眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【二兎を追うものは一兎をも得ず?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

二兎を追うものは一兎をも得ず?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!