- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 欧州経済 >

- 不透明感増すユーロ圏経済と英国のユーロ参加の行方

コラム

2001年07月02日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.先行き不透明感増すユーロ圏経済

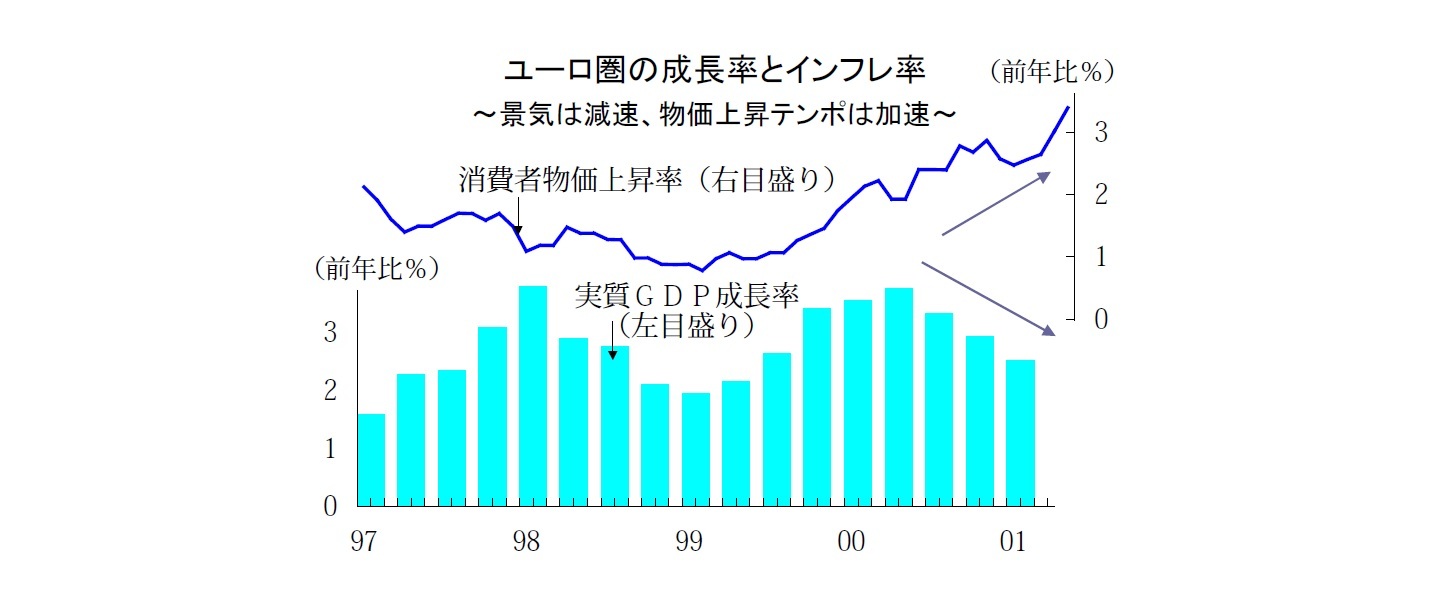

年初の楽観的な見通しに狂いが生じた理由は主として二つである。第一は景気の下振れリスクとして外部環境悪化の影響が過小評価されていたことである。欧州は貿易面で域内依存度が高いため米国の景気減速の影響を受けにくく、ユーロ導入を前に財政、企業、労働市場の改革が進められた効果から内需は底固いと見られていた。しかし、実際には輸出を通じた直接的な影響に加え、欧州企業が事業再編の過程で米国への投資に積極的に取り組んだ結果、企業業績を通じた影響の度合いが高まったこと、クロスボーダーな資本移動を通じた株価の連鎖的な下落などから、米国の景気減速の影響は予想を上回るものとなった。第二の物価上昇テンポの加速は、昨年の原油高の二次的影響に加え、天候不良や狂牛病・口蹄疫の影響から食品価格が高騰したことによるものである。

今後、ユーロ圏の景気は、輸出の不振、設備投資の抑制に加え、個人消費が雇用の改善ペースの鈍化、消費マインドの悪化、消費者物価上昇の影響から鈍化することで、さらに減速するものと予想される。しかし、一部で懸念されているようなスタグフレーションに至るリスクは小さい。インフレの主要因となった原油高やユーロ安による圧力が下期からはマイナスに転じること、景気減速下で賃金の伸びの抑制などから、インフレ率は徐々に落ち着く見込みである。ECB はインフレ鈍化が確認され次第、追加利下げに踏み切るであろう。減税による下支え、秋口以降の米国の持ち直し、金融緩和の効果などから、2002年入り後にユーロ圏経済は緩やかに回復に向かうと予想される。

今後、ユーロ圏の景気は、輸出の不振、設備投資の抑制に加え、個人消費が雇用の改善ペースの鈍化、消費マインドの悪化、消費者物価上昇の影響から鈍化することで、さらに減速するものと予想される。しかし、一部で懸念されているようなスタグフレーションに至るリスクは小さい。インフレの主要因となった原油高やユーロ安による圧力が下期からはマイナスに転じること、景気減速下で賃金の伸びの抑制などから、インフレ率は徐々に落ち着く見込みである。ECB はインフレ鈍化が確認され次第、追加利下げに踏み切るであろう。減税による下支え、秋口以降の米国の持ち直し、金融緩和の効果などから、2002年入り後にユーロ圏経済は緩やかに回復に向かうと予想される。

2.英国のユーロ参加のハードル

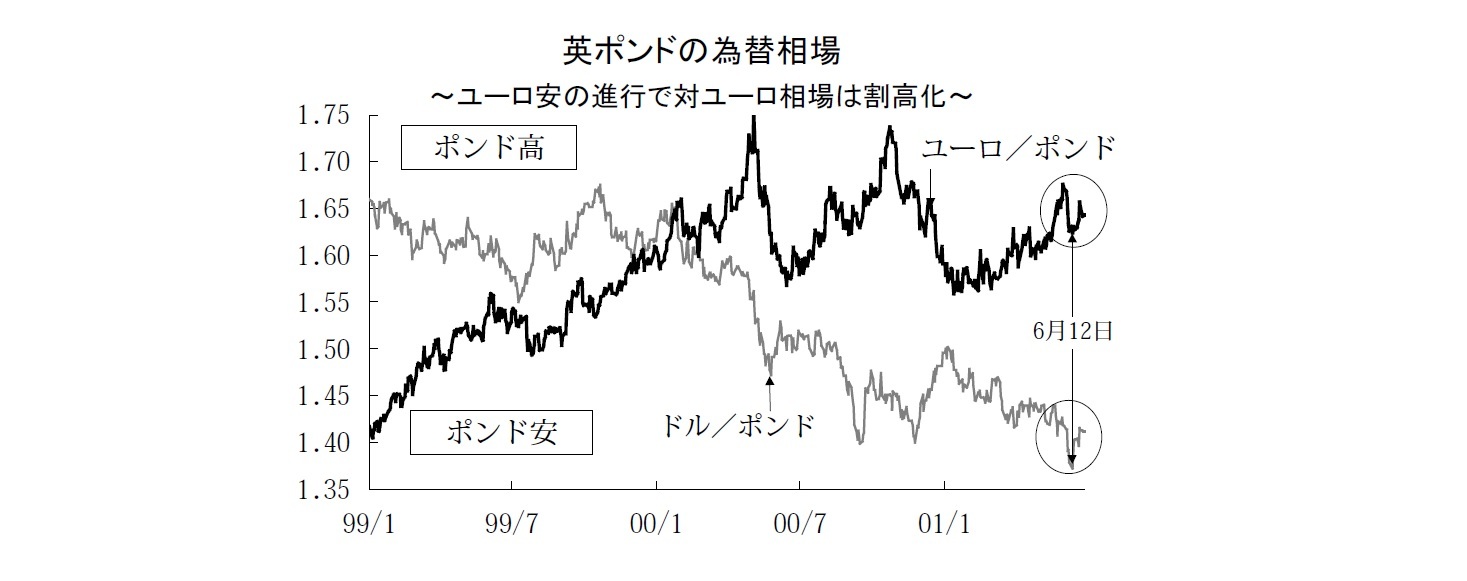

実際には、与党は総選挙での勝利で英国のユーロ参加に向けたハードルの一つを乗越えたに過ぎない。この先には、対ユーロ為替相場の調整と国民投票という大きなハードルが残されている。

対ユーロでの為替の安定は、英国がマーストリヒト条約で規定されているユーロ参加国に共通する5つの条件のうち唯一満たしていないものである。「対ユーロでの為替安定を図るプログラム『ERMII』に2年以上参加」という規定に対し、英国はポンド危機で前身のERM から離脱しており、現在もERMIIに参加していない。当局者の発言からは、この条件は、ある程度柔軟に適用される見込みであるが、経済の安定を保ちながら、英国にとって持続可能でユーロ圏諸国にとって受入れ可能な水準に為替相場を調整するという難題に取り組む必要がある点に変わりない。

国民投票についても、世論調査で6~7割がユーロ参加に反対という結果が出ている現段階では賛成多数となる可能性は決して高くない。英国政府は国民投票前に独自に設けた5つの条件の検証結果を明らかにする予定であるが、ここで、国民に対して、ユーロ参加による国益を説得力のある形で示す必要がある。

新政権が5年の任期中にユーロ導入のプロセスを完了させるためには事前の準備期間は2年程度に限定される。果たして英国は限られた時間の中で、これらのハードルをスムーズに乗越え得ることが出来るのか。ユーロ圏の良好な経済パフォーマンスの実現、ユーロとECBの信認向上の成否も重要な鍵となろう。

対ユーロでの為替の安定は、英国がマーストリヒト条約で規定されているユーロ参加国に共通する5つの条件のうち唯一満たしていないものである。「対ユーロでの為替安定を図るプログラム『ERMII』に2年以上参加」という規定に対し、英国はポンド危機で前身のERM から離脱しており、現在もERMIIに参加していない。当局者の発言からは、この条件は、ある程度柔軟に適用される見込みであるが、経済の安定を保ちながら、英国にとって持続可能でユーロ圏諸国にとって受入れ可能な水準に為替相場を調整するという難題に取り組む必要がある点に変わりない。

国民投票についても、世論調査で6~7割がユーロ参加に反対という結果が出ている現段階では賛成多数となる可能性は決して高くない。英国政府は国民投票前に独自に設けた5つの条件の検証結果を明らかにする予定であるが、ここで、国民に対して、ユーロ参加による国益を説得力のある形で示す必要がある。

新政権が5年の任期中にユーロ導入のプロセスを完了させるためには事前の準備期間は2年程度に限定される。果たして英国は限られた時間の中で、これらのハードルをスムーズに乗越え得ることが出来るのか。ユーロ圏の良好な経済パフォーマンスの実現、ユーロとECBの信認向上の成否も重要な鍵となろう。

(2001年07月02日「エコノミストの眼」)

03-3512-1832

経歴

- ・ 1987年 日本興業銀行入行

・ 2001年 ニッセイ基礎研究所入社

・ 2023年7月から現職

・ 2015~2024年度 早稲田大学商学学術院非常勤講師

・ 2017年度~ 日本EU学会理事

・ 2017~2024年度 日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

・ 2020~2022年度 日本国際フォーラム「米中覇権競争とインド太平洋地経学」、

「欧州政策パネル」メンバー

・ 2022~2024年度 Discuss Japan編集委員

・ 2022年5月~ ジェトロ情報媒体に対する外部評価委員会委員

・ 2023年11月~ 経済産業省 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 委員

・ 2024年10月~ 雑誌『外交』編集委員

・ 2025年5月~ 経団連総合政策研究所特任研究主幹

伊藤 さゆりのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/30 | ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧- | 伊藤 さゆり | |

| 2025/09/12 | 欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/08/26 | 大砲かバターか-国防費の大幅引き上げに動く欧州の現実 | 伊藤 さゆり | 研究員の眼 |

| 2025/08/04 | 米EU関税合意-実効性・持続性に疑問符 | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【不透明感増すユーロ圏経済と英国のユーロ参加の行方】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

不透明感増すユーロ圏経済と英国のユーロ参加の行方のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!