- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 加速する「働き方改革」。-長時間労働や残業のない社会は本当にやってくるのか?データで見る働き方改革の理由

加速する「働き方改革」。-長時間労働や残業のない社会は本当にやってくるのか?データで見る働き方改革の理由

基礎研REPORT(冊子版) 2017年3月号

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

さらに、安倍首相は働き方改革を「最大のチャレンジ」と位置づけ、昨年の8月3日に発足した第3次安倍再改造内閣に「働き方改革担当相」を新設し、2017年2月1日現在まで6回にわたり「働き方改革実現会議」を開催する等、働き方改革の推進に積極的な動きを見せている。

今なぜ働き方改革が急速に進んでいるのだろうか。本稿ではその理由を明確にしたい1。

2――働き方改革が急速に進んでいる三つの理由

日本政府が最近、働き方改革を進めている一つ目の理由として、日本の人口、特に労働力人口が継続して減少していることが挙げられる。2016年1月1日現在の日本の人口は1億2,682万人で、ピーク時の2008年12月の1億2,810万人に比べて128万人も減少した。また、労働力人口も1998年末の6,793万人から2015年末には6,598万人まで減少している。さらに、労働力人口を15~64歳(生産年齢人口)に限定すると状況はより深刻である。全人口に占める15~64歳年齢階層の割合は1920年の58.3%から1992年には69.9%まで上昇したが、その後は減り続け、2015年には60.8%で1955年の水準(61.2%)まで減少した。一方、65歳以上人口の割合は1920年の5.3%から2015年には26.7%に大きく増加した。全人口に占める15~64歳年齢階層の割合の減少は、生産活動に参加できる人口、つまり生産年齢人口の縮小を意味する。日本では1996年から15~64歳の人口が減少し始めており、さらに2012年からはその減少幅が大きくなり、毎年80万人以上の生産年齢人口が減っている。

このように少子高齢化が進行し、労働力人口が減少している中で、企業は労働力を確保するために、既存の男性正規職労働者を中心とする採用戦略から脱皮し、女性、高齢者、外国人などより多様な人材に目を向ける必要性が生じた。しかしながら、既存の働き方は、急な配置転換や転勤、サービス残業や仕事が終わってからの上司や同僚との飲会等に耐えられる男性正規職労働者に向いており、育児や家事を主に分担している女性、フルタイム仕事よりはパートタイム仕事を希望する高齢者、日本の企業文化に慣れておらず、長時間勤務に抵抗感がある外国人労働者を活用するためには限界があった。そこで、将来の労働力を確保し、成長戦略を実施するためには同じ場所で社員皆が長時間働く既存の働き方を全面的に修正し、社員一人一人の状況に合わせたより多様な働き方の実現が要求されることになった。

2|長時間労働の慣習を改善するため

働き方改革を推進している二つ目の理由としては日本の長時間労働がなかなか改善されていない点が挙げられる。

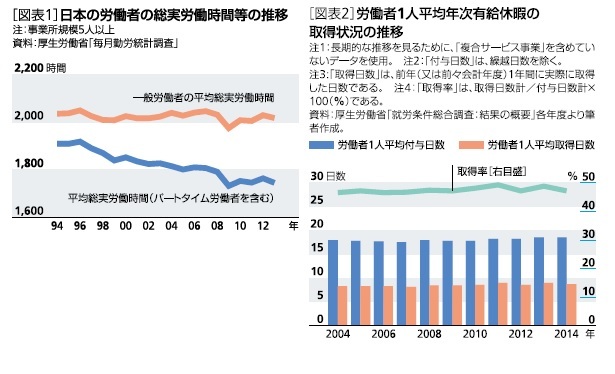

図表1は日本の労働者一人当たりの総実労働時間等の推移を示しており、パートタイム労働者を含めた労働者一人当たりの平均総実労働時間は1994年の1,910時間から2013年には1,746時間に大きく減少していることが分かる。

しかしながら、パートタイム労働者を除いた一般労働者(フルタイム労働者)だけの平均総実労働時間をみると、2013年に2,018時間で1994年の2,036時間と大きく変わっていない。つまり、日本の最近の労働時間の減少はパートタイム労働者を含めた非正規職の増加に影響を受けた可能性が高く、実際に正規職の労働時間は大きく変化していない。

日本政府は長時間労働に対する対策として年次有給休暇の取得を奨励しているものの、有給休暇の取得率もあまり改善がみられない。図表2を見ると、2014年の労働者一人当たりの年次有給休暇の取得率は47.3%で、2004年の46.6%と比べて大きな差がなく低水準にあることが分かる。また、2014年の年次有給休暇の平均取得日数も8.8日で、2004年の8.6日と大きく変わっていない。

このように日本の有給休暇取得率や平均取得日数が改善されない理由としては、日本の祝日数が昔に比べて増えたことや、完全週休2日制2が少しずつ定着することにより、労働者の休日数が平均的に増加したことが考えられるが、より根本的な理由は有給休暇が取れない又は取りづらいという職場環境にある。

厚生労働省が2014年に実施した調査によると、回答者の68.3%か有給休暇の取得に対して「ためらいを感じる」と答えており、その理由(複数回答)として、「みんなに迷惑がかかると感じるから(74.2%)」と答えた人が多かった。また、「職場の雰囲気で取得しづらいから(30.7%)」や「上司がいい顔をしないから(15.3%)」を有給休暇の取得にためらいを感じる理由として挙げるなど、多くの労働者が職場の雰囲気や上司・仲間の視線を意識して有給休暇を使用していないことが分かる。

働き方改革を推進している三つ目の理由としては、日本政府が奨励しているダイバーシティー(多様性)マネジメントや生産性向上が働き方改革と直接的に繋がっている点が挙げられる。ダイバーシティー(多様性)マネジメントとは、個人の性別や人種、国籍などの違いにこだわらずに優秀な人材を活用する企業経営方式である。最近は経済のグロバール化が進むことにより、様々な環境に対応できる多様な人材の必要性が高まっている。

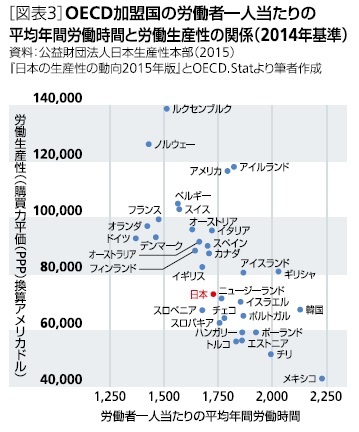

図表3はOECD加盟国の労働者一人当たりの平均年間労働時間と労働生産性の関係を示しており、両者の間には負の相関があることが確認できる。日本は過去と比べて労働時間は短くなったものの、労働生産性は他の国と比べてまだ低い。例えば2014年における日本の労働生産性(就業者一人当たり名目付加価値)は、72,994ドルで、OECD平均87,155ドルより低く、OECD加盟国の中でも21位に留まっている。不要な残業や休日勤務などが労働生産性を低くした原因である可能性が高く、日本政府は働き方の改革を推進することにより多様な人材を活用することで生産性を引き上げることを目指している。

3――おわりに

(2017年03月08日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2024年~ 関東学院大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・韓国人事管理学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/04/15 | 韓国は少子化とどう闘うのか-自治体と企業の挑戦- | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 日本における在職老齢年金に関する考察-在職老齢年金制度の制度変化と今後のあり方- | 金 明中 | 基礎研レポート |

| 2025/03/28 | 韓国における最低賃金制度の変遷と最近の議論について | 金 明中 | 基礎研レポート |

| 2025/03/18 | グリーン車から考える日本の格差-より多くの人が快適さを享受できる社会へ- | 金 明中 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年05月01日

ユーロ圏GDP(2025年1-3月期)-前期比0.4%に加速 -

2025年04月30日

2025年1-3月期の実質GDP~前期比▲0.2%(年率▲0.9%)を予測~ -

2025年04月30日

「スター・ウォーズ」ファン同士をつなぐ“SWAG”とは-今日もまたエンタメの話でも。(第5話) -

2025年04月30日

米中摩擦に対し、持久戦に備える中国-トランプ関税の打撃に耐えるため、多方面にわたり対策を強化 -

2025年04月30日

米国個人年金販売額は2024年も過去最高を更新-トランプ関税政策で今後の動向は不透明に-

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年04月02日

News Release

-

2024年11月27日

News Release

-

2024年07月01日

News Release

【加速する「働き方改革」。-長時間労働や残業のない社会は本当にやってくるのか?データで見る働き方改革の理由】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

加速する「働き方改革」。-長時間労働や残業のない社会は本当にやってくるのか?データで見る働き方改革の理由のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!