- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 原油価格下落リスクは無くなったのか?~先行きのシナリオ

2016年03月30日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

■要旨

原油価格は2月半ば以降、急速に持ち直しを見せた。国際指標の一つであるWTI原油先物価格は2月上旬に26ドル台まで下げたのち反転し、3月下旬には41ドル台と約6割も上昇。直近も38ドル台と高値を維持している。そして、この背景には4つの要因がある。

■目次

1|急速な持ち直しを見せた原油価格・・・4つの複合要因

2|今後の展望・・・下落リスクはまだ高い

原油価格は2月半ば以降、急速に持ち直しを見せた。国際指標の一つであるWTI原油先物価格は2月上旬に26ドル台まで下げたのち反転し、3月下旬には41ドル台と約6割も上昇。直近も38ドル台と高値を維持している。そして、この背景には4つの要因がある。

■目次

1|急速な持ち直しを見せた原油価格・・・4つの複合要因

2|今後の展望・・・下落リスクはまだ高い

1|急速な持ち直しを見せた原油価格・・・4つの複合要因

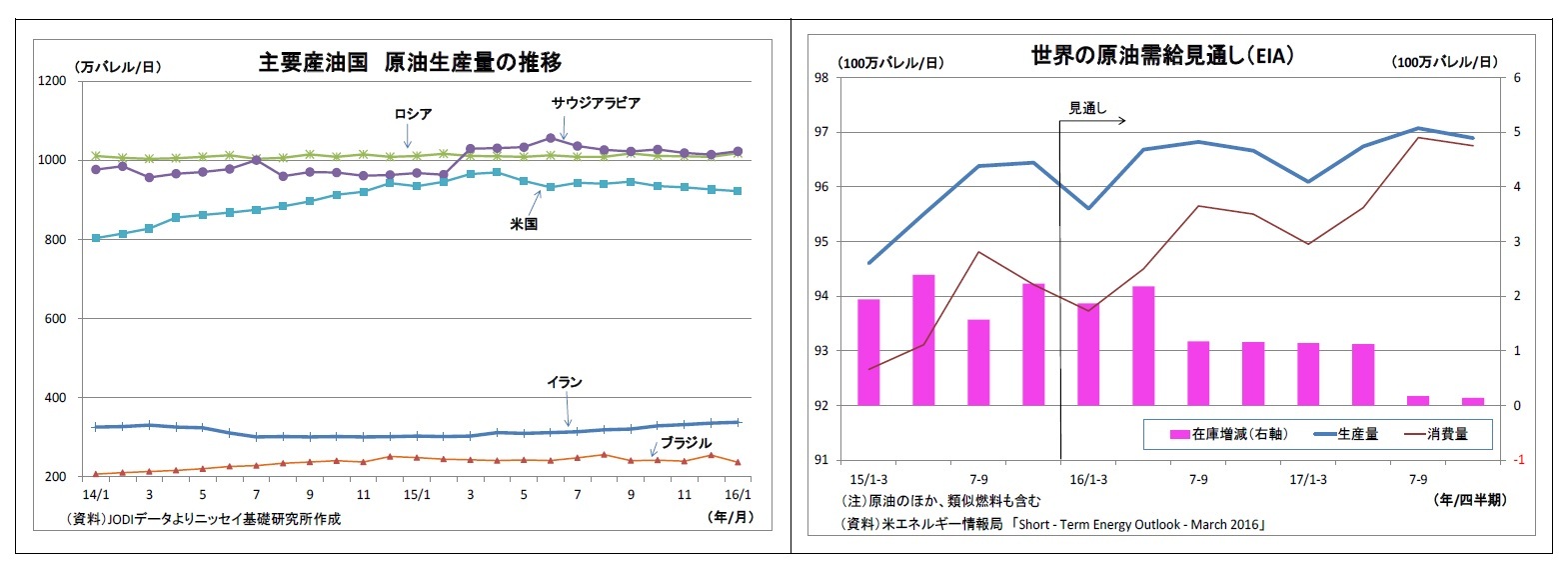

まず生産面では、「主要産油国に増産凍結の動きが出てきたこと」(要因(1))が挙げられる。この要因が原油価格の持ち直しに最も寄与したとみられる。具体的には、2月16日にサウジアラビア、ロシア、カタール、ベネズエラの4カ国が1月の水準で生産量を凍結することに条件付きで合意したことだ。その条件とは、他の主要産油国が追随することであり、4月17日に多数の産油国が参加する協議が行われる予定になっている。これまでの原油価格下落は、世界的な供給(=生産)過剰が背景にあっただけに、供給過剰の緩和に向けた動きとして市場で好感された。

また、「米国に減産の動きが出てきたこと」(要因(2))も原油価格の追い風となった。EIAの週次統計によれば、直近3月18日の週の米国の原油生産量は日量904万バレルと、ピークから約60万バレル(6.0%)減少している。原油価格下落によって、採算が厳しくなったシェール・オイルが徐々に生産を停止しているためだ。

次に需要面では、「中国経済への過度の不安が後退したこと」(要因(3))が挙げられる。3月上旬に開催された全人代で、インフラ整備によって景気を下支えする方針が表明されたことが影響した。

最後にマネーの面では、2月以降、「米国の利上げペースが鈍化するとの観測が市場で高まったこと」(要因(4))が挙げられる。米利上げは、商品市場からの資金流出懸念を強めるとともに、ドルの先高感を通じてドル建てである商品価格の押し下げ圧力になる(ドル高になると、ドルを自国通貨としない国々にとっては商品価格の割高感が強まるため)だけに、利上げペースの鈍化は、原油価格にとって追い風となる。

また、「米国に減産の動きが出てきたこと」(要因(2))も原油価格の追い風となった。EIAの週次統計によれば、直近3月18日の週の米国の原油生産量は日量904万バレルと、ピークから約60万バレル(6.0%)減少している。原油価格下落によって、採算が厳しくなったシェール・オイルが徐々に生産を停止しているためだ。

次に需要面では、「中国経済への過度の不安が後退したこと」(要因(3))が挙げられる。3月上旬に開催された全人代で、インフラ整備によって景気を下支えする方針が表明されたことが影響した。

最後にマネーの面では、2月以降、「米国の利上げペースが鈍化するとの観測が市場で高まったこと」(要因(4))が挙げられる。米利上げは、商品市場からの資金流出懸念を強めるとともに、ドルの先高感を通じてドル建てである商品価格の押し下げ圧力になる(ドル高になると、ドルを自国通貨としない国々にとっては商品価格の割高感が強まるため)だけに、利上げペースの鈍化は、原油価格にとって追い風となる。

これら4つの要因が複合的に作用することで、過去に積み上げられた売りポジションが急速に解消され、原油価格は急上昇を遂げたと考えられる。

2|今後の展望・・・下落リスクはまだ高い

それでは、当面の原油価格の展開はどうなるだろうか。それを考えるうえでも上記の要因(1)~(4)の動向が重要になる。

まず、増産凍結協議については、4月17日に何らかの合意に至る可能性が高いだろう。ロシア高官の発言によれば15カ国以上の参加が見込まれるとのことであり、一応、形としては増産凍結について幅広い産油国の合意が得られる可能性が高まっている。ただし、問題はイラン、リビア、ブラジルといった増産の可能性が高い国々が参加しないとみられることだ。とりわけイランは欧米からの制裁解除を受けて急ピッチで増産する意向を示しており、これらの国々が参加しない増産凍結にどれだけ意味があるのかは疑問だ。世界の供給過剰緩和には大して効果がなく、イベント通過後は、「合意が無いよりはマシ」程度の評価となる可能性が高い。これまで前のめりで買い材料とされてきただけに、利益確定の動きが優勢になると見ている。また、米国の利上げに関しても、今後は6月の利上げ観測が高まりやすく、原油価格の逆風になりそうだ。中国経済の下げ止まりもまだ先とみられ、原油価格の抑制に働くだろう。

従って、原油価格は一旦下落する可能性が高い。つまり、下落リスクはまだ高いと言わざるを得ない。増産凍結協議への懐疑的な見方が事前に広がれば、開催を待たずして調整に入るだろう。

なお、時間軸を延ばして考えると、一旦調整後は再び徐々に持ち直していくと見ている。原油価格が下がることで、米国の減産が進みやすくなるためだ。もともとの採算レートが高いシェール業界は、長引く原油安で相当追い詰められており、今後も生産停止が予想される。さらに、季節要因としても、米ドライブ・シーズンを控え、5月以降は米国の原油在庫が取り崩されやすくなり、原油価格の下支えとして働きそうだ。

一方、上記のメインシナリオに対する下振れリスクシナリオも存在する。それは、増産凍結協議が不発に終わったり、米国の産油量が明確な増加に転じたり、中国懸念が再び緊迫化したりするケースだ。これらの組み合わせや度合いにもよるが、再び原油価格が30ドルを割り込む可能性もまだ残る。

逆に、上振れリスクシナリオ、つまり今後も原油価格が高値を維持し、そのままさらに上昇していくシナリオも考えられなくはないが、ハードルは高い。主要産油国が増産凍結に留まらず、協調減産を探る段階まで至れば可能なのだが、その可能性は現状殆どない。また、原油価格がこのまま上昇すれば、需要が十分回復する前に休止中の米シェール油井が再稼働し、供給過剰がさらに強まることで原油価格の押し下げに働いてしまう。原油価格の上昇自体がその後の価格下落を招くということだ。

上記各シナリオの発生確率は、メイン6割、下振れ2割、上振れ2割程度とみている。

いずれにせよ、現在の原油価格は多数の要因や市場の思惑が絡み合って複雑な状況にあるため、不確実性が高い。昨年以降、原油価格は世界の金融市場を揺るがす一大テーマになってきたが、今後も目が離せない状況が続きそうだ。

まず、増産凍結協議については、4月17日に何らかの合意に至る可能性が高いだろう。ロシア高官の発言によれば15カ国以上の参加が見込まれるとのことであり、一応、形としては増産凍結について幅広い産油国の合意が得られる可能性が高まっている。ただし、問題はイラン、リビア、ブラジルといった増産の可能性が高い国々が参加しないとみられることだ。とりわけイランは欧米からの制裁解除を受けて急ピッチで増産する意向を示しており、これらの国々が参加しない増産凍結にどれだけ意味があるのかは疑問だ。世界の供給過剰緩和には大して効果がなく、イベント通過後は、「合意が無いよりはマシ」程度の評価となる可能性が高い。これまで前のめりで買い材料とされてきただけに、利益確定の動きが優勢になると見ている。また、米国の利上げに関しても、今後は6月の利上げ観測が高まりやすく、原油価格の逆風になりそうだ。中国経済の下げ止まりもまだ先とみられ、原油価格の抑制に働くだろう。

従って、原油価格は一旦下落する可能性が高い。つまり、下落リスクはまだ高いと言わざるを得ない。増産凍結協議への懐疑的な見方が事前に広がれば、開催を待たずして調整に入るだろう。

なお、時間軸を延ばして考えると、一旦調整後は再び徐々に持ち直していくと見ている。原油価格が下がることで、米国の減産が進みやすくなるためだ。もともとの採算レートが高いシェール業界は、長引く原油安で相当追い詰められており、今後も生産停止が予想される。さらに、季節要因としても、米ドライブ・シーズンを控え、5月以降は米国の原油在庫が取り崩されやすくなり、原油価格の下支えとして働きそうだ。

一方、上記のメインシナリオに対する下振れリスクシナリオも存在する。それは、増産凍結協議が不発に終わったり、米国の産油量が明確な増加に転じたり、中国懸念が再び緊迫化したりするケースだ。これらの組み合わせや度合いにもよるが、再び原油価格が30ドルを割り込む可能性もまだ残る。

逆に、上振れリスクシナリオ、つまり今後も原油価格が高値を維持し、そのままさらに上昇していくシナリオも考えられなくはないが、ハードルは高い。主要産油国が増産凍結に留まらず、協調減産を探る段階まで至れば可能なのだが、その可能性は現状殆どない。また、原油価格がこのまま上昇すれば、需要が十分回復する前に休止中の米シェール油井が再稼働し、供給過剰がさらに強まることで原油価格の押し下げに働いてしまう。原油価格の上昇自体がその後の価格下落を招くということだ。

上記各シナリオの発生確率は、メイン6割、下振れ2割、上振れ2割程度とみている。

いずれにせよ、現在の原油価格は多数の要因や市場の思惑が絡み合って複雑な状況にあるため、不確実性が高い。昨年以降、原油価格は世界の金融市場を揺るがす一大テーマになってきたが、今後も目が離せない状況が続きそうだ。

(2016年03月30日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【原油価格下落リスクは無くなったのか?~先行きのシナリオ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

原油価格下落リスクは無くなったのか?~先行きのシナリオのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!