- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 国民年金保険料の納付率は向上。自動引去り利用率の伸び悩みが課題~年金改革ウォッチ 2025年7月号

国民年金保険料の納付率は向上。自動引去り利用率の伸び悩みが課題~年金改革ウォッチ 2025年7月号

保険研究部 主席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査部長 兼任 中嶋 邦夫

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1 ―― 先月までの動き

○社会保障審議会 年金事業管理部会

6月13日(第78回) 日本年金機構の令和6年度業務実績、令和6年度の障害年金の認定状況

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/kanribukai-siryo78_00001.html (資料)

6月27日(第79回) 日本年金機構の令和6年度業務実績、国民年金の加入・保険料納付状況など

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/kanribukai-siryo79_00003.html (資料)

○社会保障審議会 年金部会

6月30日(第25回) 国民年金法等の一部を改正する等の法律、公的年金財政状況報告

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20250630.html (資料)

2 ―― ポイント解説:国民年金保険料の納付率向上の現状と課題

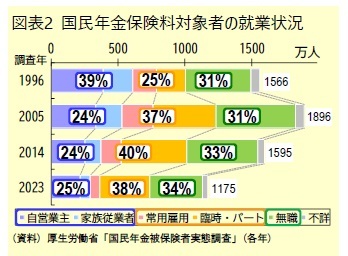

第1号には第2~3号以外のすべての対象者を含み、その内訳は、雇用者(雇われている人)が約4割、無職が約3割で、自営業は約4分の1となっている(図表2)。無職も対象であるため、本人や世帯の所得状況等によっては保険料の免除や猶予を受けられる*3。

第1号には第2~3号以外のすべての対象者を含み、その内訳は、雇用者(雇われている人)が約4割、無職が約3割で、自営業は約4分の1となっている(図表2)。無職も対象であるため、本人や世帯の所得状況等によっては保険料の免除や猶予を受けられる*3。

*1 ただし、老齢基礎年金の受給には10年以上の加入などの要件がある。

*2 保険料月額は、2024年度が16,980円、2025年度が17,510円。厚生年金加入者の賃金上昇率に連動して改定される。

*3 保険料が免除された場合は、保険料を納付した場合と比べて将来の年金額が少なくなる。例えば、保険料の全額を免除された場合、免除期間に対応する年金額は納付した場合の半額となる。

3|課題:自動引去りのさらなる進展

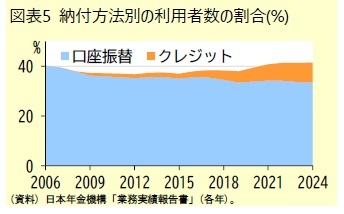

3|課題:自動引去りのさらなる進展行動経済学に基づく研究では、将来を軽視する人ほど国民年金保険料を納めない傾向が示されている*5。このように自分の意志では納めにくい場合は、自動引去りを利用すれば窓口等での支払いよりも納付が継続しやすい。近年は口座振替とクレジットカードを合計した利用率が伸び悩んでいるが(図表5)、日本年金機構は口座振替等を周知するリーフレット等を送付しており、さらなる進展を期待したい。

また、2023年2月からは、スマートフォンのアプリ等を使ったコード決済でも保険料納付が可能になっている。2024年度には若年者を中心に利用が拡大し、前年度の約1.5倍にあたる339万月分(現年度の総納付月数の3.7%)の保険料がコード決済で納付された。コード決済は店舗に出向く必要がない点で利便性が高いが、定期的な納付につながっているかの検証を期待したい。

*5 例えば、中嶋邦夫・臼杵政治(2005)「国民年金の未納要因:主観的な視点の考慮」。国民年金保険料の未納要因に関する研究を整理した近年のものには、阿部由人(2017)「国民年金未納要因の計量分析」がある。

(2025年07月08日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1859

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/08/12 | 次期公的年金シミュレーターでは、iDeCoの取崩しイメージも見える化へ~年金改革ウォッチ 2025年8月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【国民年金保険料の納付率は向上。自動引去り利用率の伸び悩みが課題~年金改革ウォッチ 2025年7月号】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

国民年金保険料の納付率は向上。自動引去り利用率の伸び悩みが課題~年金改革ウォッチ 2025年7月号のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!