- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 次期年金改革案(調整期間の一致)を避けた場合に起きる問題

2025年03月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2025年3月とみられる次期年金改革法案の国会への提出に向けて、大詰めの時期を迎えている。次期年金改革法案には、(1)厚生年金の適用拡大と「年収の壁」への対応、(2)在職老齢年金の見直し、(3)標準報酬月額の上限引上げ、(4)基礎年金の給付調整の早期終了(調整期間の一致)、(5)遺族年金制度の見直し、(6)配偶者に関する加給年金や子に関する加算の見直し、など多くの改正点が盛り込まれる見込みだが、その中でも(4)基礎年金の給付調整の早期終了(調整期間の一致)については、法案化される前から国会や与党内で論点になっている。

基礎年金の給付調整の早期終了(調整期間の一致)とは、マクロ経済スライドによる基礎年金(1階部分)の給付調整の終了時期を現行制度よりも早め、厚生年金(2階部分)の給付調整と同時に終了させる(マクロ経済スライドの調整期間を一致させる)案である。

現行制度では、将来の現役世代や企業の負担を考慮して保険料の水準(厚生年金では給与等に対する保険料率)を2017年に固定した代わりに、現在の高齢者が受給している年金も含めて、年金財政が健全化するまで年金額を調整する(実質的に目減りさせる)仕組みになっている。

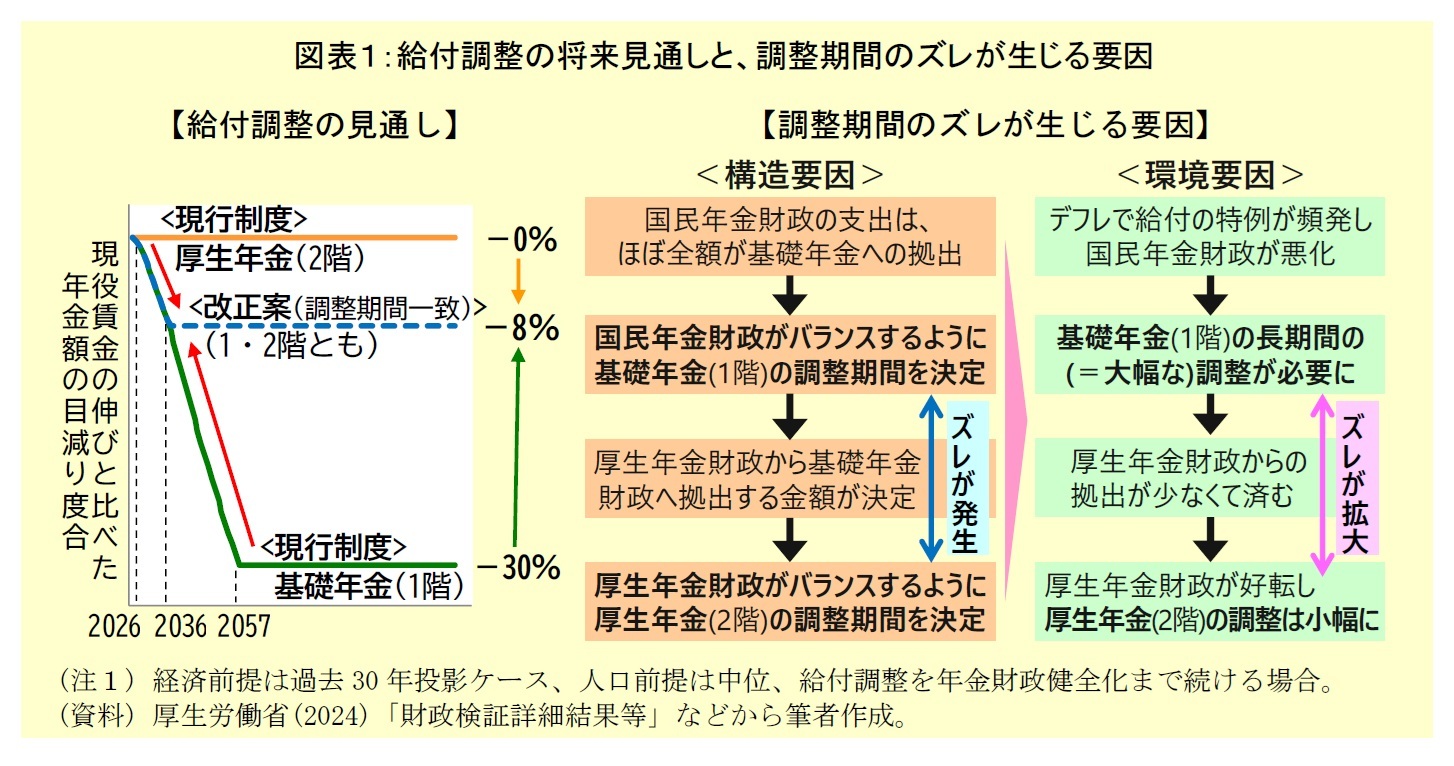

この仕組みが導入された2004年改正時の将来見通しでは基礎年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)の調整期間は一致していたが、2009年の将来見通し以降は厚生年金(2階部分)よりも基礎年金(1階部分)の調整期間が長期化するという見通しが繰り返されてきた。2024年7月に公表された将来見通しのうち近年の経済状況を投影したケースでは、厚生年金(2階部分)の調整が2026年度に終了するのに対して基礎年金(1階部分)の調整は2057年度まで続き、現役世代の賃金と比べて年金額が大幅に目減りする見通しになっている(図表1左の実線)。

基礎年金の給付調整の早期終了(調整期間の一致)とは、マクロ経済スライドによる基礎年金(1階部分)の給付調整の終了時期を現行制度よりも早め、厚生年金(2階部分)の給付調整と同時に終了させる(マクロ経済スライドの調整期間を一致させる)案である。

現行制度では、将来の現役世代や企業の負担を考慮して保険料の水準(厚生年金では給与等に対する保険料率)を2017年に固定した代わりに、現在の高齢者が受給している年金も含めて、年金財政が健全化するまで年金額を調整する(実質的に目減りさせる)仕組みになっている。

この仕組みが導入された2004年改正時の将来見通しでは基礎年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)の調整期間は一致していたが、2009年の将来見通し以降は厚生年金(2階部分)よりも基礎年金(1階部分)の調整期間が長期化するという見通しが繰り返されてきた。2024年7月に公表された将来見通しのうち近年の経済状況を投影したケースでは、厚生年金(2階部分)の調整が2026年度に終了するのに対して基礎年金(1階部分)の調整は2057年度まで続き、現役世代の賃金と比べて年金額が大幅に目減りする見通しになっている(図表1左の実線)。

この問題の原因は、年金財政の構造的な要因とデフレの長期化という環境要因に整理できる(図表1右)。環境要因に対しては、2011年と2016年にデフレ時の年金財政の悪化を抑える改正が成立したが、根本的な要因である年金財政の構造は見直されないままとなっていた。 この構造要因に対する根本的な対策として提案されたのが、基礎年金の給付調整の早期終了(調整期間の一致)である。

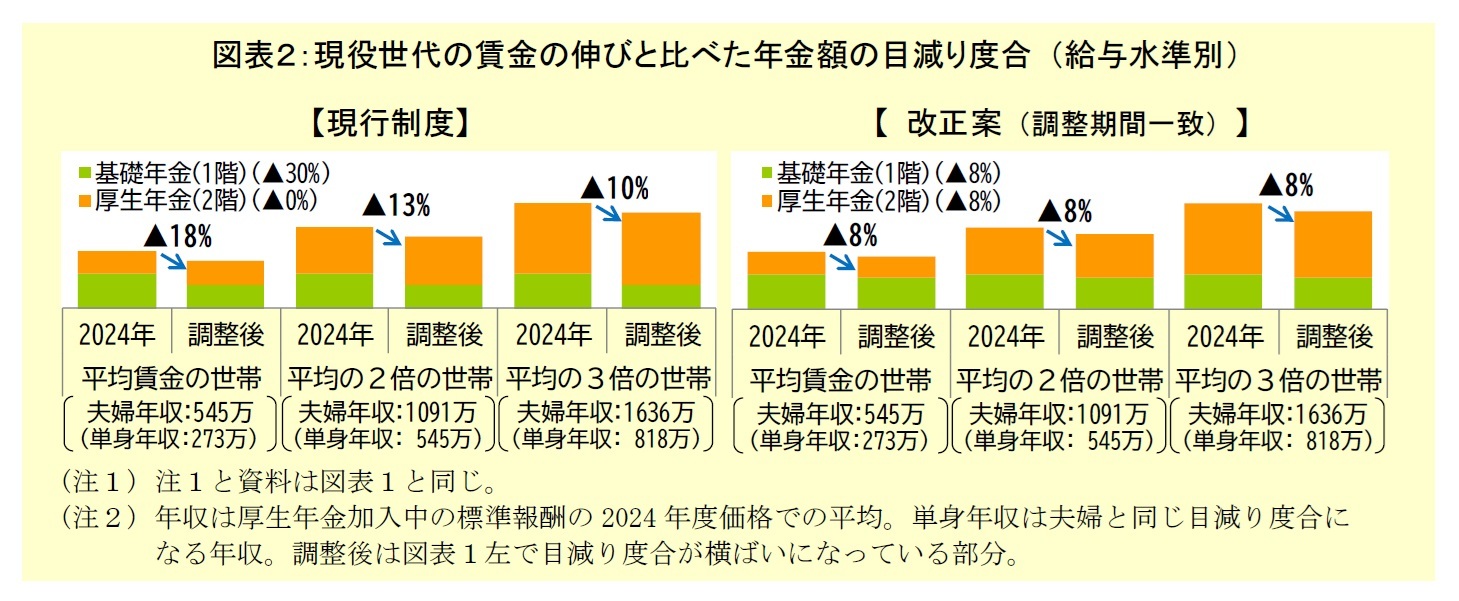

給付の調整は年金財政が健全化するまで続くが、現行制度では国民年金財政と厚生年金財政のそれぞれで健全化を判断するため、調整期間にズレが生じる。この改正案では、年金財政の健全化を公的年金全体で判断する仕組みへ変更し、基礎年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)の調整期間を揃える(図表1左の点線)。その結果、基礎年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)の目減り度合が同じになるため、現役期の給与水準にかかわらず年金額全体の目減り度合が世代内で一致し(図表2右)、逆進的な給付水準の低下という問題が起きなくなる。

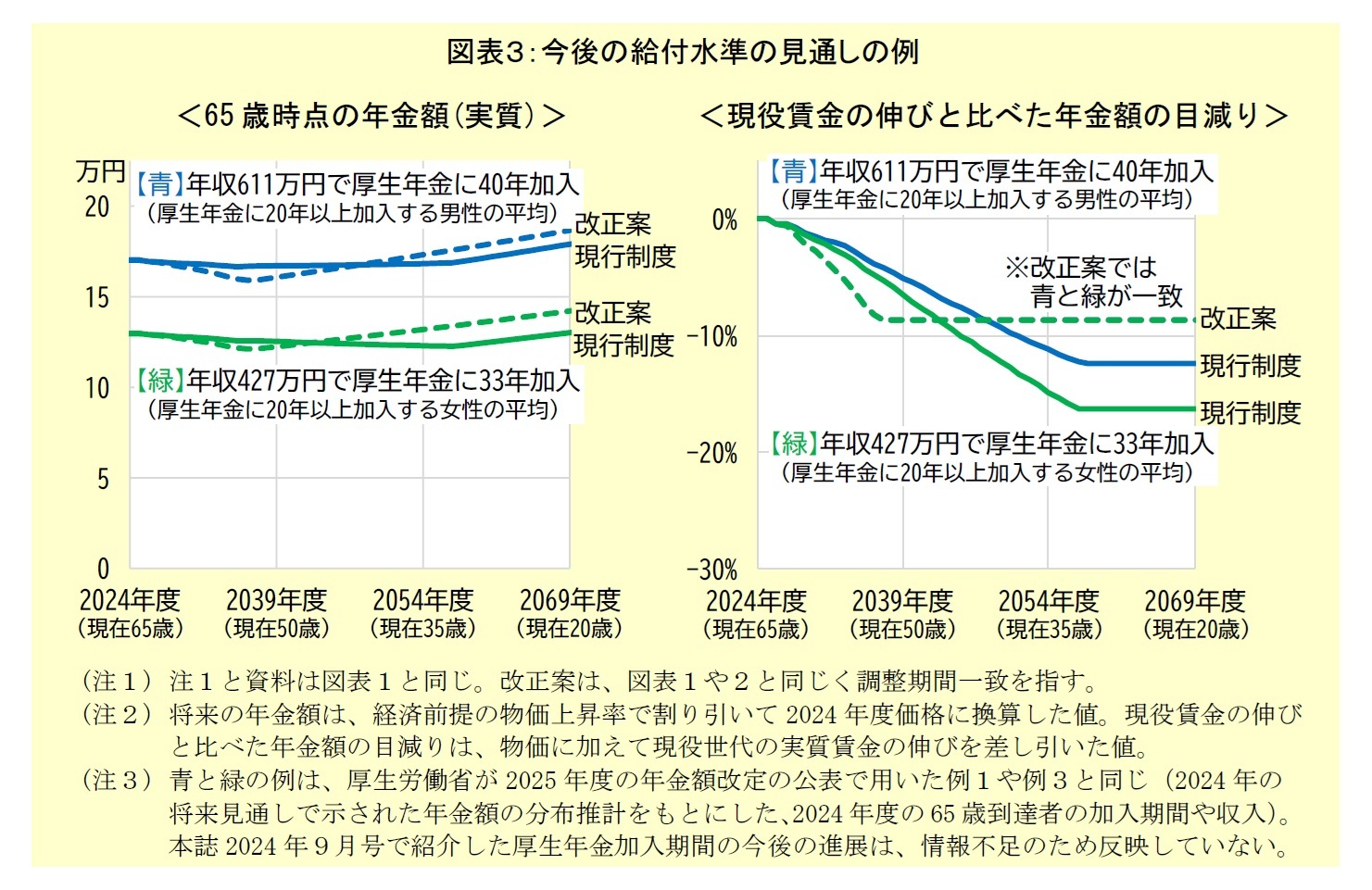

この改正案に対しては、効果を評価する意見がある一方で、厚生年金(2階部分)の調整が現行制度よりも長期化することに伴って年金額が現行制度よりも下がる受給者に、国が低下分を補てんすべきという意見が、野党の一部から出ている。確かに当面の厚生年金受給者は現行制度よりも給付水準が下がるが(図表3)、現在の国の財源の一定割合は国債でまかなわれているため、補てんの費用は将来世代を中心に負担する構図になる。この構図は、基礎年金の給付調整の早期終了(調整期間の一致)が持つ将来世代の年金給付の低下を抑える効果と逆行する側面があるため、世代間バランスの観点で妥当性を評価する必要があるだろう。

加えて、この改正案では、厚生年金の積立金のうち基礎年金の財源に使われる割合が増える点や、基礎年金の水準低下の抑制によって国庫負担が現行制度を続けた場合より増える点も、論点になっている。これらについては、前述した改正案の効果や、厚生年金の適用拡大等で将来の基礎年金受給者の大半は厚生年金も受給する点とのバランスを、評価する必要があろう。

年金改革に対しては様々な意見があるが、抜本的な改革の合意形成や実施には時間を要するため、抜本改革を望むとしても現行制度の改正案をしっかりと評価する必要がある。また、改正案を評価する際には、現行制度との違いだけでなく、現行制度を続けた場合に起きる問題を把握し、それがどう改善するかというメリットと改正に伴うデメリットを比較する必要がある。ただ、メリットやデメリットは世代間や世代内の立場で異なるため、どうバランスを取るかは難しい問題である。少数与党の国会審議において、しっかりとした議論を期待したい。

給付の調整は年金財政が健全化するまで続くが、現行制度では国民年金財政と厚生年金財政のそれぞれで健全化を判断するため、調整期間にズレが生じる。この改正案では、年金財政の健全化を公的年金全体で判断する仕組みへ変更し、基礎年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)の調整期間を揃える(図表1左の点線)。その結果、基礎年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)の目減り度合が同じになるため、現役期の給与水準にかかわらず年金額全体の目減り度合が世代内で一致し(図表2右)、逆進的な給付水準の低下という問題が起きなくなる。

この改正案に対しては、効果を評価する意見がある一方で、厚生年金(2階部分)の調整が現行制度よりも長期化することに伴って年金額が現行制度よりも下がる受給者に、国が低下分を補てんすべきという意見が、野党の一部から出ている。確かに当面の厚生年金受給者は現行制度よりも給付水準が下がるが(図表3)、現在の国の財源の一定割合は国債でまかなわれているため、補てんの費用は将来世代を中心に負担する構図になる。この構図は、基礎年金の給付調整の早期終了(調整期間の一致)が持つ将来世代の年金給付の低下を抑える効果と逆行する側面があるため、世代間バランスの観点で妥当性を評価する必要があるだろう。

加えて、この改正案では、厚生年金の積立金のうち基礎年金の財源に使われる割合が増える点や、基礎年金の水準低下の抑制によって国庫負担が現行制度を続けた場合より増える点も、論点になっている。これらについては、前述した改正案の効果や、厚生年金の適用拡大等で将来の基礎年金受給者の大半は厚生年金も受給する点とのバランスを、評価する必要があろう。

年金改革に対しては様々な意見があるが、抜本的な改革の合意形成や実施には時間を要するため、抜本改革を望むとしても現行制度の改正案をしっかりと評価する必要がある。また、改正案を評価する際には、現行制度との違いだけでなく、現行制度を続けた場合に起きる問題を把握し、それがどう改善するかというメリットと改正に伴うデメリットを比較する必要がある。ただ、メリットやデメリットは世代間や世代内の立場で異なるため、どうバランスを取るかは難しい問題である。少数与党の国会審議において、しっかりとした議論を期待したい。

(2025年03月05日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1859

経歴

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【次期年金改革案(調整期間の一致)を避けた場合に起きる問題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

次期年金改革案(調整期間の一致)を避けた場合に起きる問題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!