- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者のQOL(生活の質) >

- 「人生会議」とは何か?~アドバンス・ケア・プラニング(ACP)は、最期まで自分らしく生き抜くためのキーワードか~

「人生会議」とは何か?~アドバンス・ケア・プラニング(ACP)は、最期まで自分らしく生き抜くためのキーワードか~

社会研究部 取締役 部長 鈴木 寧

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

以上の通り、医療・ケア従事者の視点から、ガイドラインに沿ってACPの取り扱いについて説明をしたが、今度は医療・ケアを受ける側の視点でACPの効用を確認してみよう。

やはり、自身の最期の段階をイメージすることにより、最期はどこで、どのように生き、そしてそれを実現させるために誰にそのサポートをしてもらうのか、自身の生き方、価値観を前もって整理することができることだろう。そして、自身の価値観を家族等の信頼できる人と医療・介護従事者との繰り返し行う話し合うプロセス(ACP)を通じて、在宅で受けられる医療・介護サービスや本人や家族が管理できる治療方法についての理解が深まり、在宅を含めた治療における選択肢の拡大に繋がることも大きな利点といえる。

更には、このプロセスにより、本人の意向が尊重された医療・ケアが実践されることで、本人だけではなく、残される家族にとっても、医療・ケアに対する肯定感が高まり、本人が亡くなった場合も残された遺族の喪失感を癒すグリーフケアにも効果が期待される。

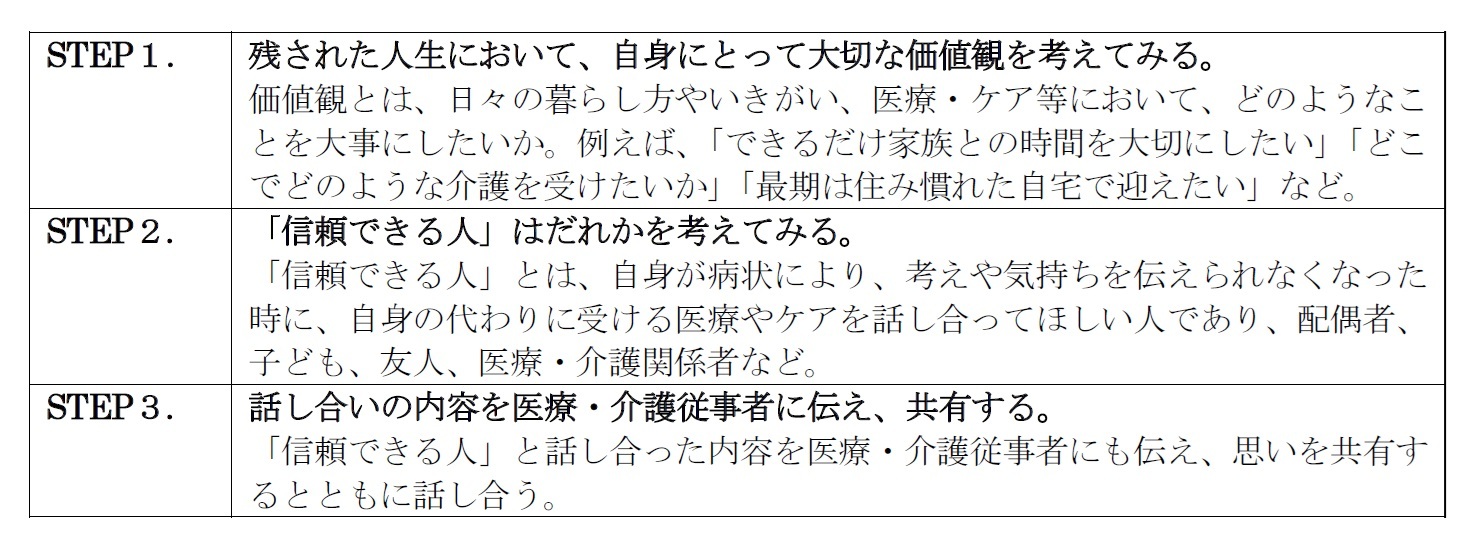

そして、病状や症状が変化した時、または定期的に考えを整理し直して、何度もSTEP1から3までを繰り返し行い、その結果をノート等に書き留めて、いざという時に医療・介護従事者と情報を共有するための記録として残すことが大切としている。

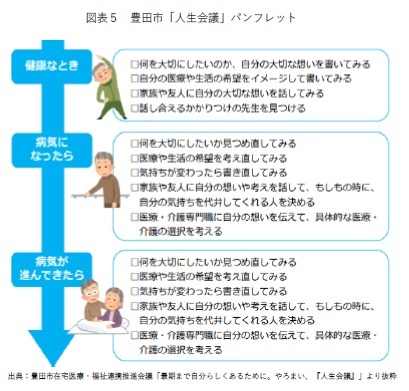

そして、病状や症状が変化した時、または定期的に考えを整理し直して、何度もSTEP1から3までを繰り返し行い、その結果をノート等に書き留めて、いざという時に医療・介護従事者と情報を共有するための記録として残すことが大切としている。現在、全国の自治体でも、それぞれ地域の実状に応じて人生会議(ACP)の普及に取り組んでいるので、是非、お住まいの自治体のホームページを確認することをお勧めしたい7(図表5)。

そこで、疑問になるのが、ACPをいつから始めるべきか、という点だ。これに対して、日本老年医学会8では、「人生の最終段階を見据え、がんか非がん疾患かを問わず、通院あるいは入院にて医療を受けている本人はその医療機関においてACPを開始することが望ましい。また、医療を受けていない高齢者においても、要介護認定を受ける頃までにはACPを開始することが望ましい」としている。

いずれにしても、健康な状態である段階から、先ずは自身の生き方の価値観について整理することを始めてみることが良いだろう。そのなかで、医療・ケアだけではなく、財産管理も含めて誰が自身の生き方をサポートしてくれるのか、を整理する機会にもなるだろう。

6 厚生労働省ホームページ 「人生会議」してみませんか

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html

7 豊田市 人生会議ホームページhttps://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kenkou/iryou/1045662.html

8 日本老年医学会「ACP推進に関する提言」2019年

https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/press_seminar/pdf/ACP_proposal.pdf

3――人生会議(ACP)普及にあたっての課題

当然のことながら、本人及び家族等のACPに対する理解が進むことが原則であるが、より重要なことは、ACPにおける丁寧なプロセスを支える医療・介護専門職の態勢において、いかに質と量の両面において確保することができるかであろう。人生の最終段階における医療についての対話は、非常に繊細なものであり、本人が真に望む医療・ケアを対話のなかで引き出すには、これら専門職との信頼関係のうえに初めて成り立つ。例えば、「病院で亡くなりたい」という本人の発言があった場合でも、単に医療サービスが得られるからではなく、家族に迷惑をかけたくないという、思いからの発言である可能性もある。ACPにおいては、真に本人の意思(希望)がどこにあるかを読み取ることが大切だ。このような本人の真意を引き出しながら、医療・介護チームと繰り返し擦り合わせをすることは、追加の負担になることは間違いない。

さらにACPを行うスキルという観点においても、かかりつけ医については、医療技術に加えて、今以上に全人格的に患者と向き合うことが求められ、また人材不足が課題となっている介護専門職にとってもACPを実践する時間と新たなスキルが必要となる。まさに、地域包括ケアシステムにおける医療・介護の多職種連携の真価が問われるともいえるだろう。

加えて、ACPの結果を誰がどのように引き継いでいくのか、という点も気になるところだ。本人の健康状態や時間の経過により、担当する医師、介護担当者、または信頼する家族(あてにしていた配偶者が先に亡くなってしまう等)も変わっていくかもしれない。その場合に、積み上げてきたACPの情報が、救急搬送などで予期せぬ場所に行った場合でも、正しく引き継がれる仕組みを整備する必要もあるだろう。

4――さいごに

人生最期の医療・介護に思いを馳せることは、一見すると気の進む作業ではないが、自身の思いを家族に告げ、そして医療・介護従事者と予め意見を擦り合わせることができるとするならば、ACPというそのプロセスは本人及び家族にとっても、プラスの効果をもたらすに違いない。もちろん、本人がACPを望んでいない場合は、無理に行う必要はない。

人の死を通じて引き継がれるのは、金銭などの財産だけではない。死を迎え、本人の最期の瞬間を曝すことにより、遺された者はその生きざまを記憶として引き継ぐことになる。残される家族に対して、財産だけでなく前向きな生き様をメッセージとして、人生会議(ACP)を通じて残せたら良いのではないか。

(2025年01月21日「基礎研レター」)

03-3512-1774

- 【職歴】

1988年 日本生命保険に入社

日本生命にて国際保険部、米国日本生命(ニューヨーク支店、ロサンゼルス支店)、官公庁、外資系企業等の法人営業部門等を経て、2020年ニッセイ基礎研究所入社。

2024年4月より現職

鈴木 寧のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/01/21 | 「人生会議」とは何か?~アドバンス・ケア・プラニング(ACP)は、最期まで自分らしく生き抜くためのキーワードか~ | 鈴木 寧 | 基礎研レター |

| 2024/08/14 | いわゆる身元保証サービスとは何か(2)~高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて~ | 鈴木 寧 | 基礎研レター |

| 2024/08/13 | いわゆる身元保証サービスとは何か(1)~高齢者等終身サポート事業者ガイドライン制定の背景~ | 鈴木 寧 | 基礎研レター |

| 2024/05/28 | 市民後見人とは何か~後見制度の担い手として期待される役割~ | 鈴木 寧 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「人生会議」とは何か?~アドバンス・ケア・プラニング(ACP)は、最期まで自分らしく生き抜くためのキーワードか~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「人生会議」とは何か?~アドバンス・ケア・プラニング(ACP)は、最期まで自分らしく生き抜くためのキーワードか~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!