- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 年金将来見通しの経済前提は、内閣府3シナリオにゼロ成長を追加-2024年夏に公表される将来見通しへの影響

年金将来見通しの経済前提は、内閣府3シナリオにゼロ成長を追加-2024年夏に公表される将来見通しへの影響

保険研究部 主席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査部長 兼任 中嶋 邦夫

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2 ―― 今回の経済前提の特徴:(1)内閣府等に準拠した4ケース、(2)実質運用利回り(対物価)の上昇

今回の経済前提の第1の特徴は、内閣府が2024年4月に公表した2060年度までの長期推計などに準拠して、4つのシナリオが設定された点である。

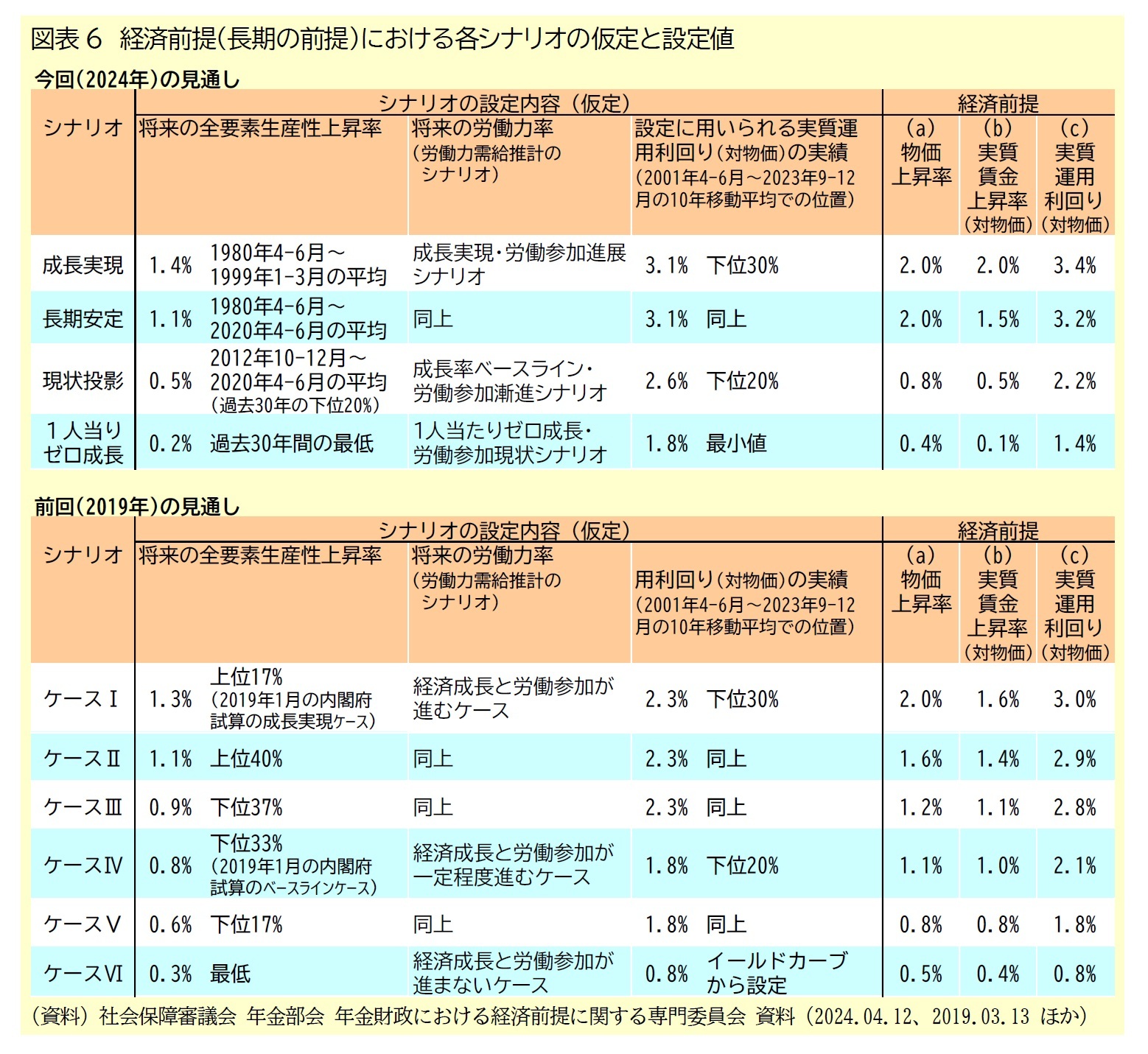

前回までは、当面10年間の前提には内閣府の中長期試算を使いつつ、10年後以降は社会保障審議会年金部会の下に設置した専門委員会が設定を検討していた。例えば、シナリオの基軸となる全要素生産性上昇率(経済成長のうち、技術進歩など生産性の向上による部分)は、内閣府の中長期試算における2とおりの設定(成長実現ケース、ベースラインケース)を基準にしつつ、将来の不確実性を考慮して、過去の実績をもとに低めの設定が加えてられていた(図表6下段)。

今回は、内閣府の2060年度までの長期推計で示された「成長実現ケース」「長期安定ケース」「現状投影ケース」という3つのシナリオに、(独法)労働政策研究・研修機構が2024年3月に速報を公表した労働力需給推計の「一人当たりゼロ成長・労働参加現状ケース」に相当する「1人当たりゼロ成長ケース」を加えた、4とおりのシナリオが設定された(図表6上段)。

これらの結果、経済前提におけるシナリオの数が前回の6ケースから4ケースへと減った一方で、全要素生産性上昇率の範囲は前回の0.3~1.3%から0.2~1.4%へ、実質賃金上昇率(対物価)の範囲は前回の0.4~1.6%から0.1~2.0%へと広がった。物価上昇率の前提は、前回は過去30年の平均値である0.5%から日本銀行の目標である2.0%の範囲でシナリオごとに異なる値が設定されていたが、今回は内閣府の長期推計に合わせて「成長実現ケース」と「長期安定ケース」では2.0%に設定されたため、全体で3とおりの設定にとどまった。

なお、年金の将来見通しの経済前提において、各ケースに設定の概要を類推できる名称が付けられたのは今回が初めてである。設定の概要を類推できる名称の付与は、社会保障審議会 年金数理部会で委員から提案されていた事項であり7、内閣府の長期推計に準拠した3ケースでは同推計での名称と同じ名称が付けられた。全要素生産性上昇率が最も低いシナリオは、前回と同じ考え方で専門委員会が設定したものだが、労働力率の設定に用いられた労働力需給推計のシナリオ名を参照する形で名称が付けられた。

7 社会保障審議会 年金数理部会 (2022.11.28)で、「経済前提がケーIVとか、出生率が中位とかいっても、この道の専門家以外にはなかなか分からない」「具体的にイメージしやすいような形に焼き直した表現にできないか」という指摘があった。

今回の経済前提の第2の特徴は、すべてのシナリオの運用利回りが過去の運用利回りの実績(10年移動平均)に基づいて設定され、実質運用利回り(対物価)が全般的に上昇した点である。

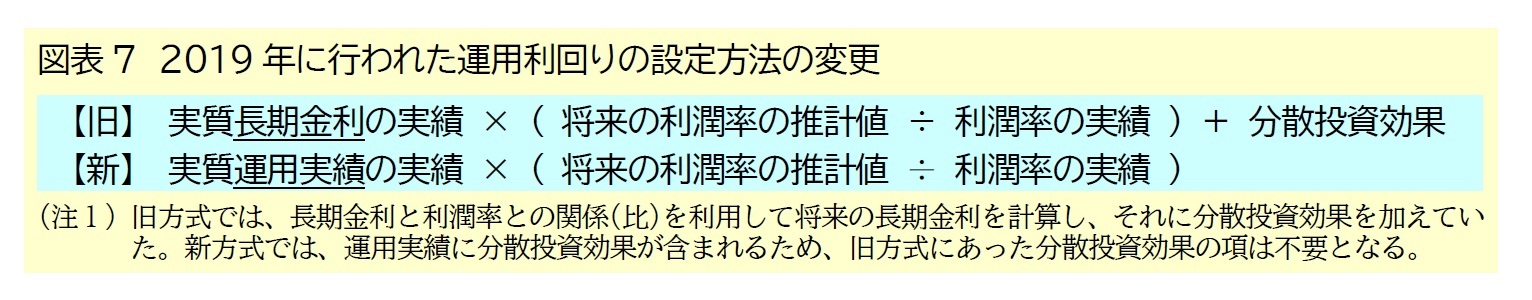

運用利回りの設定は、前回の将来見通しの際に、経済モデルで推計した将来の長期金利に株式などへの分散投資の効果を加える方法から、過去の運用利回りの実績に経済モデルで推計した利潤率の伸び(将来の利潤率の推計値÷利潤率の実績)を適用する方法に切り替えられた8(図表7)。ただし、全要素生産性上昇率が最も低いシナリオでは、低金利が長期化している状況を考慮して、イールドカーブから求めた長期金利に分散投資効果を加える方法が使われていた。

これらの結果、全要素生産性上昇率が最も低いシナリオの実質運用利回り(対物価)が前回の0.8%から1.4%へと上昇し、他のシナリオの値も前回の全要素生産性上昇率が同等のケースと比べて上昇した13(図表6の右端)。

8 詳細は、拙稿「年金改革ウォッチ 2019年3月号~ポイント解説:今年の財政検証の経済前提」を参照。

9 当面10年間の運用利回りの設定も、内閣府の中長期推計で示された長期金利に分散投資効果を加える方法から、過去の運用利回りの実績に経済モデルで推計した利潤率の伸びを適用する方法に切り替えられた

10 実績の10年移動平均を利用しているため、近年の運用実績がそのまま反映されているわけではない。

11 過去からの傾向に基づいて推計する方法から、経済モデルにおける前年度の利潤率から推計する方法へと変更された。

12 拙稿「公的年金の財政見通しで使われる経済前提はどうなる?」を参照。

13 例えば、前回のケースIIと今回の長期安定ケースは全要素生産性上昇率がともに1.1%だが、実質運用利回り(対物価)は、前回のケースIIでは2.9%、今回の長期安定ケースでは3.2%になっている。

(2024年04月19日「基礎研レポート」)

関連レポート

- 100年後には総人口が5000万人を割り込み、高齢化率は前回より上昇-新しい将来推計人口を読む(3) 総人口や年齢構成への影響

- 株高で、公的年金の将来見通しの発射台はどうなるか?~年金改革ウォッチ 2024年4月号

- 年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-2023年度の年金額と2024年度以降の見通し (1)

- 将来世代の給付低下を抑えるため少子化や長寿化に合わせて調整-2023年度の年金額と2024年度以降の見通し (2)

- 年金改革ウォッチ 2019年3月号~ポイント解説:今年の財政検証の経済前提

- 公的年金の財政見通しで使われる経済前提はどうなる?~年金改革ウォッチ 2023年9月号

- 「短期的な経済変動リスクを考慮した公的年金改正案の効果検証」の技術的補遺

03-3512-1859

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -

2025年10月23日

EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 -

2025年10月23日

パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 -

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【年金将来見通しの経済前提は、内閣府3シナリオにゼロ成長を追加-2024年夏に公表される将来見通しへの影響】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

年金将来見通しの経済前提は、内閣府3シナリオにゼロ成長を追加-2024年夏に公表される将来見通しへの影響のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!