- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- アジアの社会保障制度 >

- 年金積立金、全国統合へ(中国)

2022年03月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――2022年1月、都市職工年金の積立金の全国統合を開始

2022年2月、公的年金制度の主務官庁である人力資源社会保障部は、都市部の就労者を対象とした都市職工年金の積立金の全国統合を1月から開始していると発表した。これまで中国において公的年金制度の運営は原則的に市単位、積立金の管理や運用はその上位行政区画にあたる省(自治区・直轄市など)に任されている1。

人力資源社会保障部は、全国統合を発表したプレス発表会において、その背景についても述べている2。現状および課題として、中国では地域において経済成長に格差があり、高齢化の進展度合いに大きな違いがあることから、各省間の年金積立金の多寡にも大きな格差が発生している点を指摘している。つまり、高齢化が進んだ地域など年金積立金の給付プレッシャーが極端に大きい地域と、余裕度の高い地域が混在している点を示している。全国統合の目的としては、こういった年金積立金の多寡を全体で調整し、特に、余裕のない地域の年金給付の安定化をはかるとした。

1 地方の出先機関である人力資源社会保障局のウェブサイトを確認すると、2月半ばから3月半ばまで年金に関するオンラインシステムの統合の公告が発出されている。(例)青島市人力資源社会保障局の場合は、2022年2月26日から3月20日までは都市職工年金の全国統合に伴うシステムの切り替えで一部のサービスが提供できない旨、発表されている。

2 人力資源社会保障部「人社部挙行2021年第四季度新聞発布会」、2022年2月22日

http://www.scio.gov.cn/xwfbh/gbwxwfbh/xwfbh/rlzyhshbzb/Document/1720627/1720627.htm、 2022年3月22日アクセス

人力資源社会保障部は、全国統合を発表したプレス発表会において、その背景についても述べている2。現状および課題として、中国では地域において経済成長に格差があり、高齢化の進展度合いに大きな違いがあることから、各省間の年金積立金の多寡にも大きな格差が発生している点を指摘している。つまり、高齢化が進んだ地域など年金積立金の給付プレッシャーが極端に大きい地域と、余裕度の高い地域が混在している点を示している。全国統合の目的としては、こういった年金積立金の多寡を全体で調整し、特に、余裕のない地域の年金給付の安定化をはかるとした。

1 地方の出先機関である人力資源社会保障局のウェブサイトを確認すると、2月半ばから3月半ばまで年金に関するオンラインシステムの統合の公告が発出されている。(例)青島市人力資源社会保障局の場合は、2022年2月26日から3月20日までは都市職工年金の全国統合に伴うシステムの切り替えで一部のサービスが提供できない旨、発表されている。

2 人力資源社会保障部「人社部挙行2021年第四季度新聞発布会」、2022年2月22日

http://www.scio.gov.cn/xwfbh/gbwxwfbh/xwfbh/rlzyhshbzb/Document/1720627/1720627.htm、 2022年3月22日アクセス

2――新型コロナ後、半分の地域において給付が苦しい状況に

年金積立金の全国統合はこれまで長きにわたって課題とされてきた。このタイミングでの導入の背景にはどのようなことが考えられるのであろうか。以下は給付プレッシャー、ベビーブーム世代(男性)の定年退職年齢到達という視点から確認してみたい。

まず、上掲の発表でも指摘されていた地域における年金給付のプレッシャーについては、2020年の新型コロナウイルス感染症の発生以降、各地域の年金給付の余裕度が低下している点が見受けられる。

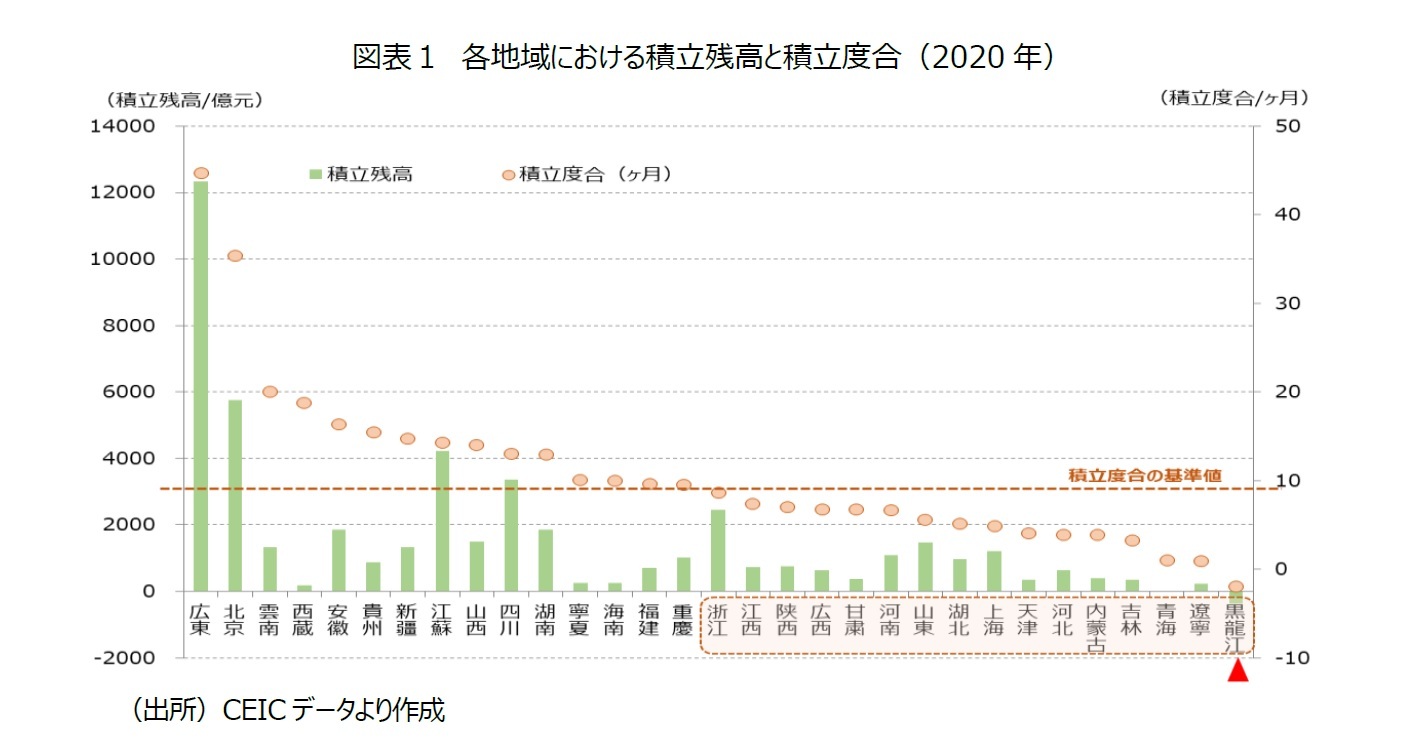

図表1は2020年の各地域における都市職工年金の積立残高と、給付の余裕度を示す積立度合(当年度の積立残高を当年度の給付額で除して算出)を示したものである。それによると、若年人口の構成が高く(年金給付が相対的に少なく)、人の流動も頻繁な広東省が積立残高(1.2兆元)および積立度合(44.7ヶ月)とも最も高いことが分かった。全国平均の積立度合も2019年の13.3ヶ月から、2020年は11.3ヶ月と低下している。

積立度合、つまり年金の給付プレッシャーについては、2020年、基準値とされる9ヶ月に満たない地域が16地域と全体のおよそ半分を占める状態になった。前年の2019年は11地域であったことを考えると、2020年はそれよりも5地域増加したことになる。その背景には、新型コロナによる年金保険料の企業負担の減免、離職、給与の減額による年金保険料の減収が大きいであろう3。新型コロナは結果として、年金積立金の全国統合を早めたという可能性も浮上してくる。

まず、上掲の発表でも指摘されていた地域における年金給付のプレッシャーについては、2020年の新型コロナウイルス感染症の発生以降、各地域の年金給付の余裕度が低下している点が見受けられる。

図表1は2020年の各地域における都市職工年金の積立残高と、給付の余裕度を示す積立度合(当年度の積立残高を当年度の給付額で除して算出)を示したものである。それによると、若年人口の構成が高く(年金給付が相対的に少なく)、人の流動も頻繁な広東省が積立残高(1.2兆元)および積立度合(44.7ヶ月)とも最も高いことが分かった。全国平均の積立度合も2019年の13.3ヶ月から、2020年は11.3ヶ月と低下している。

積立度合、つまり年金の給付プレッシャーについては、2020年、基準値とされる9ヶ月に満たない地域が16地域と全体のおよそ半分を占める状態になった。前年の2019年は11地域であったことを考えると、2020年はそれよりも5地域増加したことになる。その背景には、新型コロナによる年金保険料の企業負担の減免、離職、給与の減額による年金保険料の減収が大きいであろう3。新型コロナは結果として、年金積立金の全国統合を早めたという可能性も浮上してくる。

また、中国の少子高齢化の急速な進展が大きな課題となる中で、2022年は1963年をピークとするベビーブーム世代の男性が60歳を迎える点にも着目する必要がある。人力資源社会保障部は、2021年から2025年までの5年間で新たに4,000万人が定年退職年齢に達すると発表している。現行下で法定退職年齢が年金受給開始年齢である点を考えると、2022年以降、年金給付が地方や中央財政に更に大きなプレッシャーを与える点が推察される。いずれにしても、年金の安定した給付を維持する上では、2022年が全国統合を開始する上で、もはや先送りできないタイミングであった点がうかがえよう。

3 片山ゆき「高齢社会に突入した中国と年金市場」、中国保険市場の最新動向(51)、2022年2月15日発行

3 片山ゆき「高齢社会に突入した中国と年金市場」、中国保険市場の最新動向(51)、2022年2月15日発行

3――今後の具体的な制度運営や資産運用などについては未発表

このように、全国統合は発表されたものの、今後、制度運営や積立金の運用をどうするのかなどの具体的な内容については触れられていない。都市職工年金の全国統合に平仄を合せるように、3月18日からは社会保険基金行政監督弁法4が施行されている。これは都市職工年金の基金(積立金)以外に、労災、失業に係る基金(積立金)などを含む社会保険基金の監督・管理について定めたものである。それによると、人力資源社会保障部が年金を含む各保険の積立金の監督管理機関として、社会保険政策、手続き、情報化などについて総合的に監督責任を持つとしている。また、各地方の出先機関に対しては管理する積立金の収支や、使用状況について検査や監督をするとしている。

現状においては、加入者の情報、積立金などに関するシステムの統合を手始めとして、順次完全な統合に向けた進捗をはかっている点はうかがえるが、これまで各省が実施してきた年金積立金の委託運用や、地方間の年金積立金の財源移転などをどうするかについて、現時点では規定されていない。今後、年金積立金の運用が給付面のみならず、効率的な運用により現役世代の負担軽減をはかるべく、運用面に関する規定や規制緩和がどのようになるのかについても注目する必要がある。

4 社会保険基金行政監督弁法、人力資源社会保障部、2022年2月9日公布、2022年3月18日施行

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/22/content_5675020.htm、 2022年3月22日アクセス

現状においては、加入者の情報、積立金などに関するシステムの統合を手始めとして、順次完全な統合に向けた進捗をはかっている点はうかがえるが、これまで各省が実施してきた年金積立金の委託運用や、地方間の年金積立金の財源移転などをどうするかについて、現時点では規定されていない。今後、年金積立金の運用が給付面のみならず、効率的な運用により現役世代の負担軽減をはかるべく、運用面に関する規定や規制緩和がどのようになるのかについても注目する必要がある。

4 社会保険基金行政監督弁法、人力資源社会保障部、2022年2月9日公布、2022年3月18日施行

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/22/content_5675020.htm、 2022年3月22日アクセス

(2022年03月28日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1784

経歴

- 【職歴】

2005年 ニッセイ基礎研究所(2022年7月より現職)

(2023年 東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士後期課程修了、博士(学術)) 【社外委員等】

・日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

(2019~2020年度・2023年度~)

・金融庁 中国金融研究会委員(2024年度~)

・生命保険経営学会 編集委員・海外ニュース委員

・千葉大学客員教授(2024年度~)

・千葉大学客員准教授(2023年度) 【加入団体等】

日本保険学会、社会政策学会、他

片山 ゆきのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/02 | 中国、社会保険料の納付強化 | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/08 | 中国、3歳まで育児手当支給へ | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/05 | 消費喚起と社会保障(中国)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(70) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【年金積立金、全国統合へ(中国)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

年金積立金、全国統合へ(中国)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!