- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 家計の貯蓄・消費・資産 >

- 共働き世帯の妻の働き方-過半数が「150万円の壁」を越えないが、夫高年収ほど妻高年収

2019年11月25日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~「共働き」と言ってもパートタイムからパワーカップルまで様々

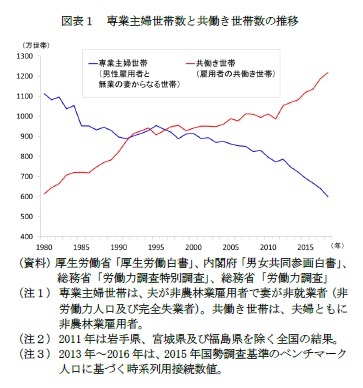

日本では1990年代半ばに共働き世帯数が専業主婦世帯数を上回り、現在では共働き世帯が専業主婦世帯の約2倍となっている(図表1)。今後も共働き世帯は増え行く見込みだが、さて「共働き」と言うと、どんなイメージを思い浮べるだろうか。当然ながら夫も妻も仕事を持つ夫婦で、人によっては「子どもを保育園に預けながらフルタイムで働く若い夫婦」、あるいは「夫はフルタイム、妻はパートタイムで働く夫婦」、「妻も夫並みに稼ぐパワーカップル」など様々な夫婦を思い浮かべるのかもしれない。

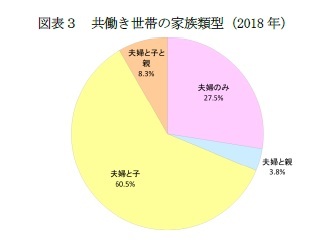

家族類型別には、「夫婦と子」世帯(60.5%)が圧倒的に多く、次いで「夫婦のみ」のDINKS世帯(27.5%)が多い(図表3)。「夫婦と子と親」世帯(8.3%)も合わせると、共働き世帯では約7割に子がいる。

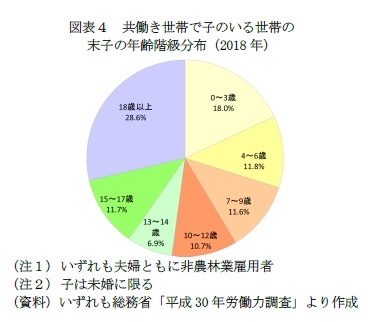

家族類型別には、「夫婦と子」世帯(60.5%)が圧倒的に多く、次いで「夫婦のみ」のDINKS世帯(27.5%)が多い(図表3)。「夫婦と子と親」世帯(8.3%)も合わせると、共働き世帯では約7割に子がいる。子のいる共働き世帯について、末子の年齢階級を見ると、未就学児(0~6歳)が約3割、小学生(7~12歳)が約2割、中高生(13~17歳)が約2割、18歳以上が約3割となっている(図表4)。

末子が18歳以上を除けば、子の年齢が低いほど全体に占める割合は高まっている。これは、子の年齢が低いほど、夫婦にとって1人目の子で出産後に退職せずに就業を継続する妻が多いことに加えて、子の年齢が低いほど出産後の妻の就業率が上昇している影響などが考えられる1。

なお、待機児童の約9割は0~2歳児であるように2、近年、低年齢児ほど母の就業率は上昇傾向にある3。

1 国立社会保障人口問題研究所「出生動向基本調査」によると、2010年~2014年生まれの子を持つ妻の就業状況は、妊娠前に就業している割合は第1子72.2%、第2子41.7%であり、第2子ではそもそも働いていない妻が過半数。また、子の生まれ年が最近であるほど妻の出産後の就業継続率は高まっており、第1子出産後の就業継続率は、1985~1989年生まれの子を持つ妻では24.1%だが、2010年~2014年生まれの子を持つ妻では38.3%。

2 厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ(平成31年4月1日)」によると、待機児童のうち3歳未満が87.9%。

3 厚生労働省「国民生活基礎調査」にて、2010年~2018年にかけての末子が6歳以下の母の就業率の変化率を見ると、0歳29.4%→44.8%(変化率+52.7%)、1歳36.6%→58.6%(+59.9%)、2歳44.6%→62.0%(+39.0%)、3歳46.8%→63.6%(+36.0%)、4歳54.6%→71.5%(+30.9%)、5歳57.9%→72.1%(+24.5%)、6歳%58.3→73.1%(+25.3%)であり、年齢によらず就業率は高まっているが、その上昇率は低年齢児ほど大きい傾向がある。

3――共働き世帯の妻の労働時間~パートタイム過半数、三世代同居は育休復帰が早くフルタイムも多い

次に、共働き世帯の妻の労働時間について見ていく。なお、「労働基準法」ではパートタイムとフルタイムの別に明確な定義はない。パートタイム労働者とは、一般的には、『パートタイム労働法』で定義されている短時間労働者のことを言い、1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用されている通常の労働者と比べて短い労働者を指す4。よって、ここでは仮に、1日当たり7時間×平日5日=週当たり35時間を目安に、週当たりの労働時間が35時間未満をパートタイム、35時間以上をフルタイムとして、共働き世帯の妻の状況を確認する。

4 参考:厚生労働省労働基準局監督課「知っておきたい働くときのルールについて」

4 参考:厚生労働省労働基準局監督課「知っておきたい働くときのルールについて」

1|妻の年齢や家族類型別に見た妻の労働時間~15年前から変わらずにパートタイムが過半数

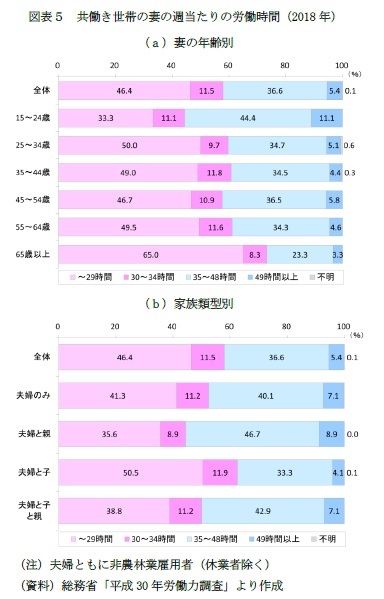

共働き世帯の妻の労働時間を見ると、全体ではパートタイムが57.9%、フルタイムが42.0%である(図表5(a))。なお、この状況は過去からおおむね同様である5。

共働き世帯の妻の労働時間を見ると、全体ではパートタイムが57.9%、フルタイムが42.0%である(図表5(a))。なお、この状況は過去からおおむね同様である5。

近年、「女性の活躍推進」政策の後押しもあり、M字カーブの底上げが進み、都市部では保育園の待機児童問題が社会問題化している。フルタイムで働く妻も増えているだろうが、割合で見れば、現在のところ、共働き世帯のうち過半数はパートタイムで働く妻である。

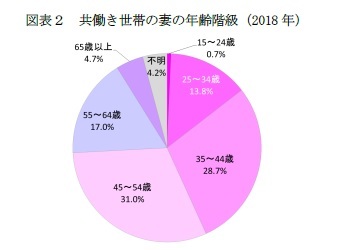

近年、「女性の活躍推進」政策の後押しもあり、M字カーブの底上げが進み、都市部では保育園の待機児童問題が社会問題化している。フルタイムで働く妻も増えているだろうが、割合で見れば、現在のところ、共働き世帯のうち過半数はパートタイムで働く妻である。妻の年齢別に労働時間を見ると、パートタイムは15~24歳(44.4%)では比較的少ないが、25歳~64歳では6割程度、65歳以上では7割を超えて最も多くなっている。つまり、パートタイムで働く妻は育児中の年代では半数を超え、高齢期ではさらに多くなっている。

家族類型別には、パートタイムは「夫婦と子」世帯(62.4%)で最も多く、「夫婦と親」世帯(44.4%)では比較的少ない(図表5(b))。なお、「夫婦と子と親」世帯では、同じ子のいる世帯である「夫婦と子」世帯と比べて、パートタイムが1割以上も低い。核家族世帯と比べて三世代同居の共働き世帯では、家事や育児における祖父母の支援が得やすいため、妻(母)が比較的長時間働きやすい様子がうかがえる。

5 夫婦ともに非農林業雇用者の世帯でパートタイムで働く妻の割合は、2013年56.6%、2014年58.5%、2015年57.5%、2016年57.2%、2017年55.2%、2018年57.9%(いずれも休業者を除いた値)。

2|子の年齢・人数別に見た妻の労働時間~三世代同居は育休復帰が早くフルタイムも多い

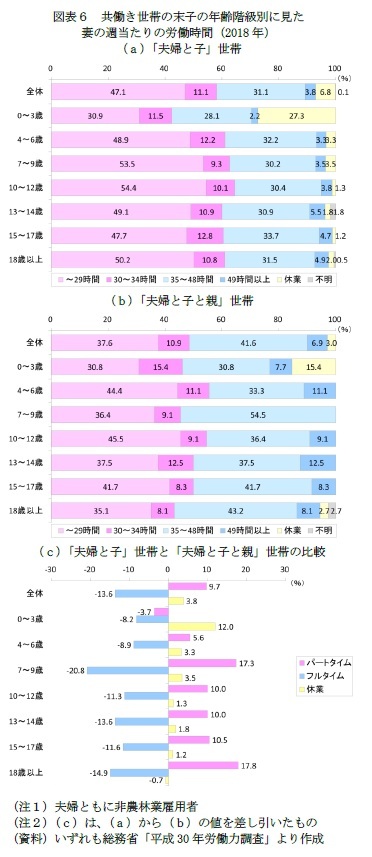

次に、「夫婦と子」世帯と「夫婦と子と親」世帯について子の年齢等による違いを見る。図表6(a)・(b)は、子の年齢階級別に妻の労働時間を見たもの、(c)は、両者の違いを明確にするために、パートタイムとフルタイム、休業について、「夫婦と子」世帯の値から「夫婦と子と親」世帯を差し引いたものだ。

次に、「夫婦と子」世帯と「夫婦と子と親」世帯について子の年齢等による違いを見る。図表6(a)・(b)は、子の年齢階級別に妻の労働時間を見たもの、(c)は、両者の違いを明確にするために、パートタイムとフルタイム、休業について、「夫婦と子」世帯の値から「夫婦と子と親」世帯を差し引いたものだ。

図表6より、「夫婦と子」世帯の方が、子の年齢によらず、全体的にパートタイムが多く、「夫婦と子と親」世帯ではフルタイムが多い。やはり祖父母の支援を得やすい方がフルタイムで働く妻が多いようだ。なお、0~3歳では「夫婦と子」世帯の方がパートタイムは少ないが、これは(育児)休業が多いためだろう。

図表6より、「夫婦と子」世帯の方が、子の年齢によらず、全体的にパートタイムが多く、「夫婦と子と親」世帯ではフルタイムが多い。やはり祖父母の支援を得やすい方がフルタイムで働く妻が多いようだ。なお、0~3歳では「夫婦と子」世帯の方がパートタイムは少ないが、これは(育児)休業が多いためだろう。なお、「夫婦と子と親」世帯では、比較的、育児に手がかからなくなるはずの10~12歳付近でパートタイムで働く妻が多い。これは、出産後に退職し、子育てが落ち着いた頃、祖父母の支援も得ながら、パートタイムで復職する妻が増えることが考えられる。

休業の割合は、両者とも、低年齢児で高い傾向があるが、「夫婦と子と親」世帯の方が全体的に低い。0~3歳では、「夫婦と子と親」世帯(15.4%)は「夫婦と子」世帯(27.3%)のおよそ半分である。三世代同居では、祖父母の支援を得ながら育児休業等を早めに切り上げて復職する妻が多い様子がうかがえる。

一方で18歳以上では、祖父母と同居世帯の方が休業は僅かに多いが、これは祖父母の介護のための休業ということなのかもしれない。

子の人数別には(図表略)、妻がパートタイムの割合は、「夫婦と子」世帯では子が1人:56.6%、2人:59.2%、3人:60.0%、「夫婦と子と親」世帯では子が1人:48.8、2人:50.0%、3人:47.1%である。核家族世帯の方が子の人数によらずパートタイムで働く妻は多い。なお、核家族世帯では子の人数とともに、パートタイムで働く妻は若干増えるものの、子の年齢ほどの違いはない。一方、三世代世帯では、必ずしも子の人数とともにパートタイムで働く妻が増えるわけではない。

(2019年11月25日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月31日

鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 -

2025年10月31日

行政の枠を越えた流域単位の水管理-気候変動時代に求められる広域的な水マネジメント戦略 -

2025年10月31日

雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく -

2025年10月31日

ユーロ圏GDP(2025年7-9月期)-前期比プラス成長を維持し、成長率は加速 -

2025年10月31日

ユーロ圏失業率(2025年9月)-失業率は6.3%で横ばい推移

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【共働き世帯の妻の働き方-過半数が「150万円の壁」を越えないが、夫高年収ほど妻高年収】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

共働き世帯の妻の働き方-過半数が「150万円の壁」を越えないが、夫高年収ほど妻高年収のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!