- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- 公共土木施設の被害額から見る自然災害の趨勢

2019年11月01日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

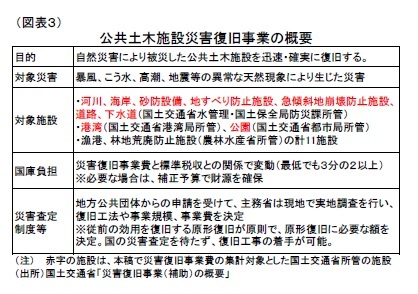

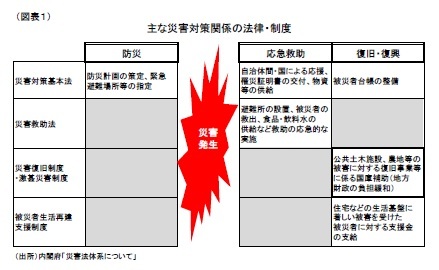

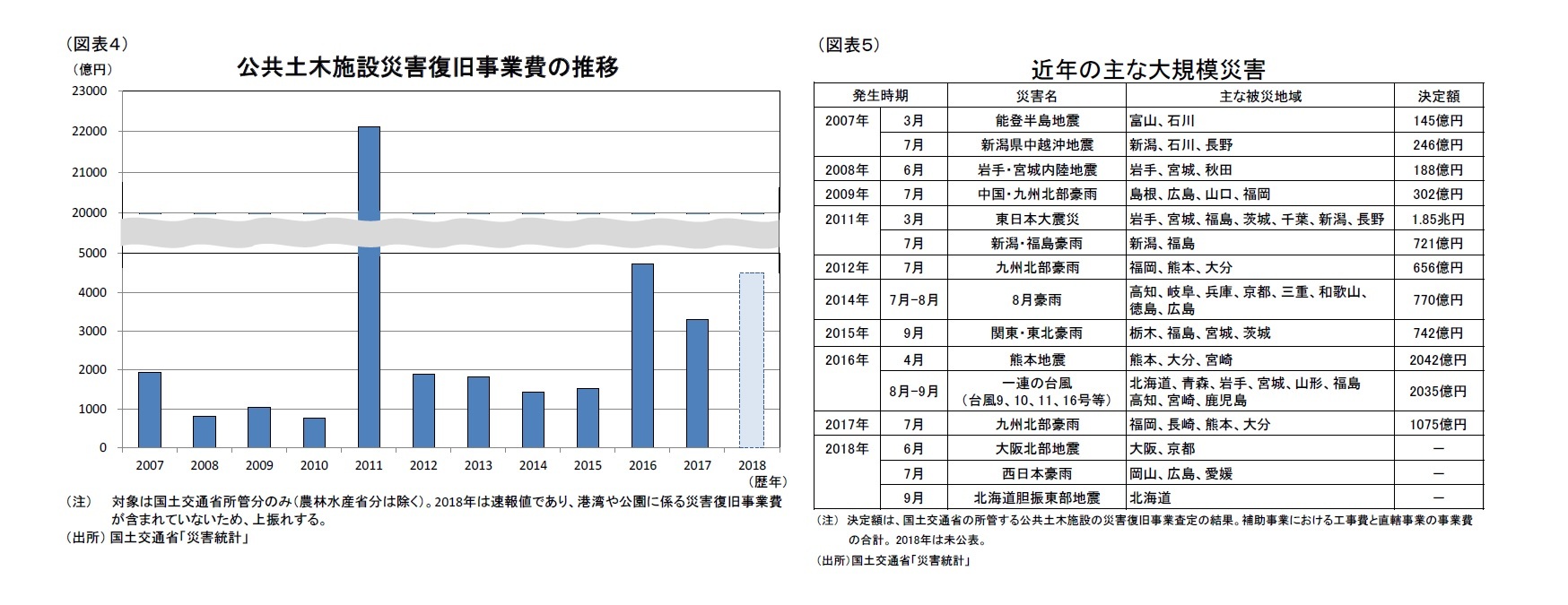

近年、各地で自然災害が頻発し、多くの人的被害・物的被害が生じている。それも、先日の台風15号、19号のような前例のない大規模災害が増加しており、国や地方公共団体に求められる役割が増している。災害対策に係る法整備が過去から進められてきた結果、災害発生前の防災から発生直後の応急救助、さらには復旧・復興に至るまで、国や地方公共団体が災害対策に尽力できるようになっている。その一つである災害復旧制度は公共土木施設等に被害が生じた地方公共団体に対して、国庫補助を行うことで復旧に必要な財政負担を緩和し、迅速かつ確実に復旧事業を行う制度である。災害復旧事業費には人的被害や民間の物的被害が含まれず、あくまで公共施設の現状復旧費用相当額だけだが、金額の多寡や推移によって個別自然災害の規模や災害全体の趨勢を大まかに把握することができる。本稿では、河川や道路等の公共土木施設の災害復旧事業費から自然災害の趨勢を確認したい。

2――災害対策に係る法律・制度について

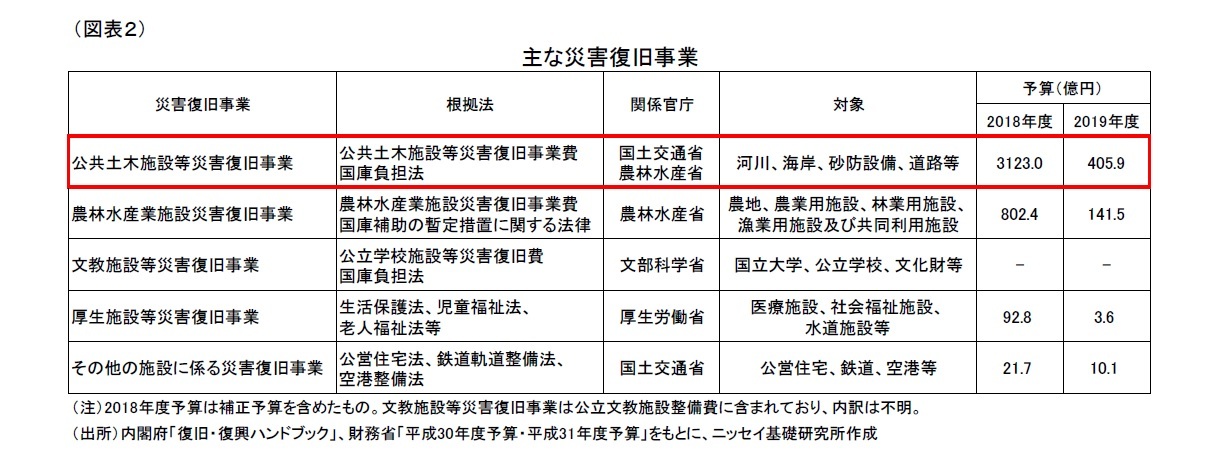

同事業は、一定基準1を満たす自然災害が発生し、河川や道路等の公共土木施設が一定以上被災した場合に2、災害復旧事業費が当該団体の財政を圧迫しないよう、その大半を国庫負担とするものである3(図表3)。災害復旧事業費は、主務省が現地で実地調査を行い、原形復旧に必要な額として決定される。つまり、その決定金額は一定規模の自然災害による公共土木施設の被害額を表しており、災害規模を把握する一つの手段となろう。本稿では、負担法に基づく、国土交通省所管分の災害復旧事業費から自然災害の趨勢を確認する。なお、甚大な被害をもたらした災害を対象に、地方財政の負担を緩和する制度として、他に激甚災害制度が挙げられる。同制度では、内閣府が激甚災害の指定を行うことで4、地方公共団体の行う災害復旧事業等への国庫補助のさらなる嵩上げが講じられる5。

同事業は、一定基準1を満たす自然災害が発生し、河川や道路等の公共土木施設が一定以上被災した場合に2、災害復旧事業費が当該団体の財政を圧迫しないよう、その大半を国庫負担とするものである3(図表3)。災害復旧事業費は、主務省が現地で実地調査を行い、原形復旧に必要な額として決定される。つまり、その決定金額は一定規模の自然災害による公共土木施設の被害額を表しており、災害規模を把握する一つの手段となろう。本稿では、負担法に基づく、国土交通省所管分の災害復旧事業費から自然災害の趨勢を確認する。なお、甚大な被害をもたらした災害を対象に、地方財政の負担を緩和する制度として、他に激甚災害制度が挙げられる。同制度では、内閣府が激甚災害の指定を行うことで4、地方公共団体の行う災害復旧事業等への国庫補助のさらなる嵩上げが講じられる5。

1 河川の場合は警戒水位以上の水位、河川以外では最大時間雨量20mm以上の降雨、最大風速15m以上の風などの条件がある。

2 1箇所の工事費が、都道府県・政令市施設の場合は120万円以上、市町村施設の場合は60万円以上となった場合を指す。

3 年間の災害復旧事業費と、当該地方公共団体における災害発生年度の標準税収入の関係において、標準税収入の2分の1相当額までは3分の2、2分の1から2倍相当額までは4分の3、2倍を超える相当額は全額が国庫負担となる。地方負担分については地方債(災害復旧事業債)の起債が認められており、補助事業の場合は元利償還金の95%が普通交付税により措置されるため、地方の実質的な負担は1.7%以下となる。

4 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(激甚災害法)に基づき、国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ当該災害による地方財政の負担を緩和し、または被災者に対する特別の助成措置を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合に、中央防災会議の意見を聴いたうえで、指定される。

5 公共土木施設や農地等の災害復旧事業のほか、中小企業に関する特別の助成や感染症予防事業が対象となる。過去5カ年の実績の平均では公共土木施設等の国庫負担は70%から83%に嵩上げされている。

3――近年の大規模災害の被害と趨勢

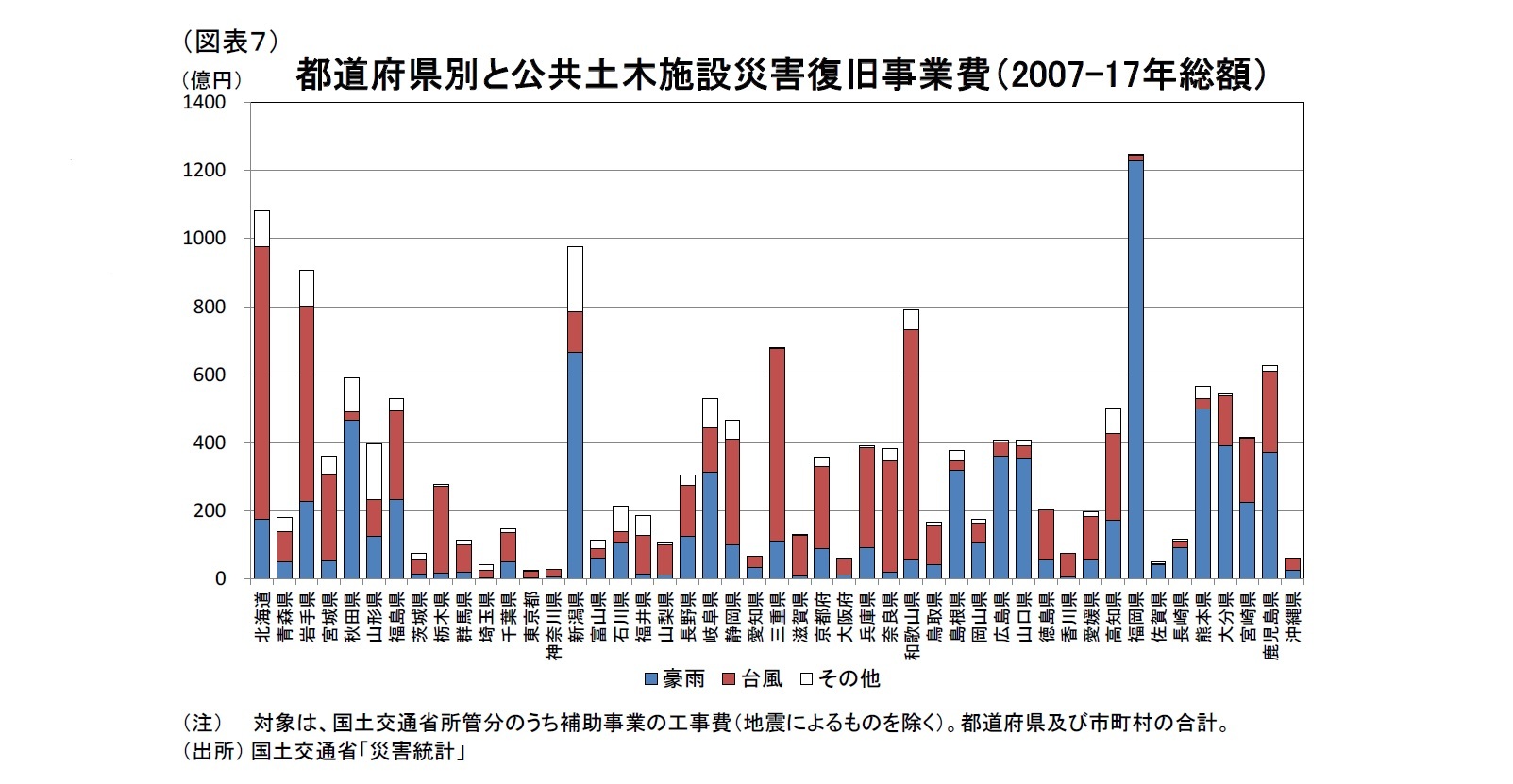

さらに、07年から17年までの総額ベースで都道府県別の災害復旧事業費を比較すると、東日本大震災の被災地である東北地方の3県(宮城県:9676億円、岩手県:3453億円、福島県:1927億円)が突出するなど、大規模地震の被災地域か否かで金額に大きな乖離が見られる10。局地的に大規模被害をもたらす地震を除外したベースで比較しても、地域毎に乖離が見られる(図表7)。

まず、豪雨については九州地方や中国地方など西日本で被害が大きくなっている。台風については、北海道、岩手県、静岡県、和歌山県など太平洋側の被害が大きい一方で、意外なことに台風の進路となりやすい九州地方の各県の被害が限定的である。全体的に三大都市圏の被害が小さいが、過去10年余りの被害額が比較的小さかった千葉県が今年になって台風15号及び19号に見舞われたように、これまでの被害が少なかったからと言って、今後の安全が保証されるとは言い難い。

まず、豪雨については九州地方や中国地方など西日本で被害が大きくなっている。台風については、北海道、岩手県、静岡県、和歌山県など太平洋側の被害が大きい一方で、意外なことに台風の進路となりやすい九州地方の各県の被害が限定的である。全体的に三大都市圏の被害が小さいが、過去10年余りの被害額が比較的小さかった千葉県が今年になって台風15号及び19号に見舞われたように、これまでの被害が少なかったからと言って、今後の安全が保証されるとは言い難い。

6 気象庁によると、豪雨は「著しい災害が発生した顕著な大雨現象」、すなわち大雨に起因する水害や土砂災害などを事後的に豪雨と呼称する。一方で、台風は「北西太平洋または南シナ海に存在する熱帯低気圧のうち、低気圧域内の最大風速がおよそ17m/s(34ノット、風力8)以上のもの」を指し、必ずしも雨は伴わない。本稿では、災害統計に沿って、台風を伴わない豪雨を「豪雨」とし、台風を伴う豪雨は「台風」と表記している。

7「平成30年の国交省所管(都市局・港湾局を除く)公共土木施設の災害査定結果について」(2019年3 月20 日付国土交通省防災課)。当結果には、都市局及び港湾局が所管する公園及び港湾は含まれていない。

8 損害保険ジャパン日本興亜株式会社が19年2月に実施した「災害への備えに関するアンケート」によると、地震や津波への備えをしている家庭が全体の56.5%であったのに対して、大雨や台風は34.2%に留まった。

9 気象庁によると、翌18年7月の西日本豪雨の際の全国の降水量の総和は、1982年以降の豪雨災害時の降水量で最大となった。

10 その他、大規模地震に見舞われた新潟県は1196億円、熊本県は1809億円となっている。

4――さいごに

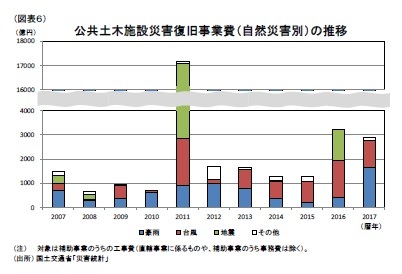

本稿では、負担法に基づく、国土交通省所管分の災害復旧事業費から自然災害の趨勢を見てきたが、大規模地震を除けば、地震より豪雨や台風の方が公共土木施設に与える被害が大きいことや、数年前から豪雨や台風による被害が拡大していることがわかった。政府は2013年から国土強靭化を掲げており、18年度からは、近年激甚化している災害を踏まえ「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」をハード(防災のための重要インフラの機能強化等)・ソフト(各種リスク情報の徹底的周知や国民等の安全確保に資する体制強化等)の両面から進めている。東日本大震災以前はハード面がより重視されていたが、災害の激甚化や財政上の制約からハード面のみで万全の対策を行うのは難しくなっているため11、近年はソフト面の重要性が高まっている。我々一人ひとりも国や地方公共団体だけに頼らず、自ら防災意識を高め、命を守ることがますます必要とされるだろう。

11 地方公共団体の保有する公共施設・インフラは年々老朽化が進行しており、今後は平時においても施設の更新に伴う歳出が拡大し、財政を圧迫することが見込まれる。「国土交通省所管分野における社会資本の将来の維持管理・更新費の推計(2018年度)」によると、河川や道路等の国土交通省所管インフラにおける維持管理・更新費は今後30年にわたって年間6兆円程度必要と見込まれており、学校や医療施設等の他省庁所管インフラを含めるとさらに上振れする。2018年度の公共事業関係費は年初予算ベースで約6兆円であり、今後必要とされる国土交通省所管インフラにおける維持管理・更新費とほぼ同額となっている。インフラの維持管理・更新に加えて、新設や災害対応に必要な費用を踏まえると、さらに予算は拡大していくことが予想される。

11 地方公共団体の保有する公共施設・インフラは年々老朽化が進行しており、今後は平時においても施設の更新に伴う歳出が拡大し、財政を圧迫することが見込まれる。「国土交通省所管分野における社会資本の将来の維持管理・更新費の推計(2018年度)」によると、河川や道路等の国土交通省所管インフラにおける維持管理・更新費は今後30年にわたって年間6兆円程度必要と見込まれており、学校や医療施設等の他省庁所管インフラを含めるとさらに上振れする。2018年度の公共事業関係費は年初予算ベースで約6兆円であり、今後必要とされる国土交通省所管インフラにおける維持管理・更新費とほぼ同額となっている。インフラの維持管理・更新に加えて、新設や災害対応に必要な費用を踏まえると、さらに予算は拡大していくことが予想される。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年11月01日「基礎研レター」)

神戸 雄堂

神戸 雄堂のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/02/12 | 豪州経済の重石となる気候変動問題~注目されるエネルギー政策の行方~ | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

| 2019/12/05 | 豪州の7-9月期GDPは前期比0. 4%増~公共部門が下支えも民間部門は不振が続く~ | 神戸 雄堂 | 経済・金融フラッシュ |

| 2019/11/01 | 公共土木施設の被害額から見る自然災害の趨勢 | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

| 2019/10/16 | ロシア経済の見通し-停滞が続く経済。20年は内需の回復で加速も、緩慢な成長に留まるか。 | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【公共土木施設の被害額から見る自然災害の趨勢】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

公共土木施設の被害額から見る自然災害の趨勢のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!