- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 厚生年金の適用拡大に向けた議論

2019年09月04日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

今年(2019年)6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2019」(骨太方針)は、厚生年金などの被用者保険の適用拡大による「勤労者皆社会保険制度」の実現を目指した検討を盛り込み、年金については法改正も視野に2019年末までに結論を得るとしている。厚生労働省に設置された「働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」は、昨年12月からヒアリングや議論を行っており、今年9月までに取りまとめを行う予定になっている。

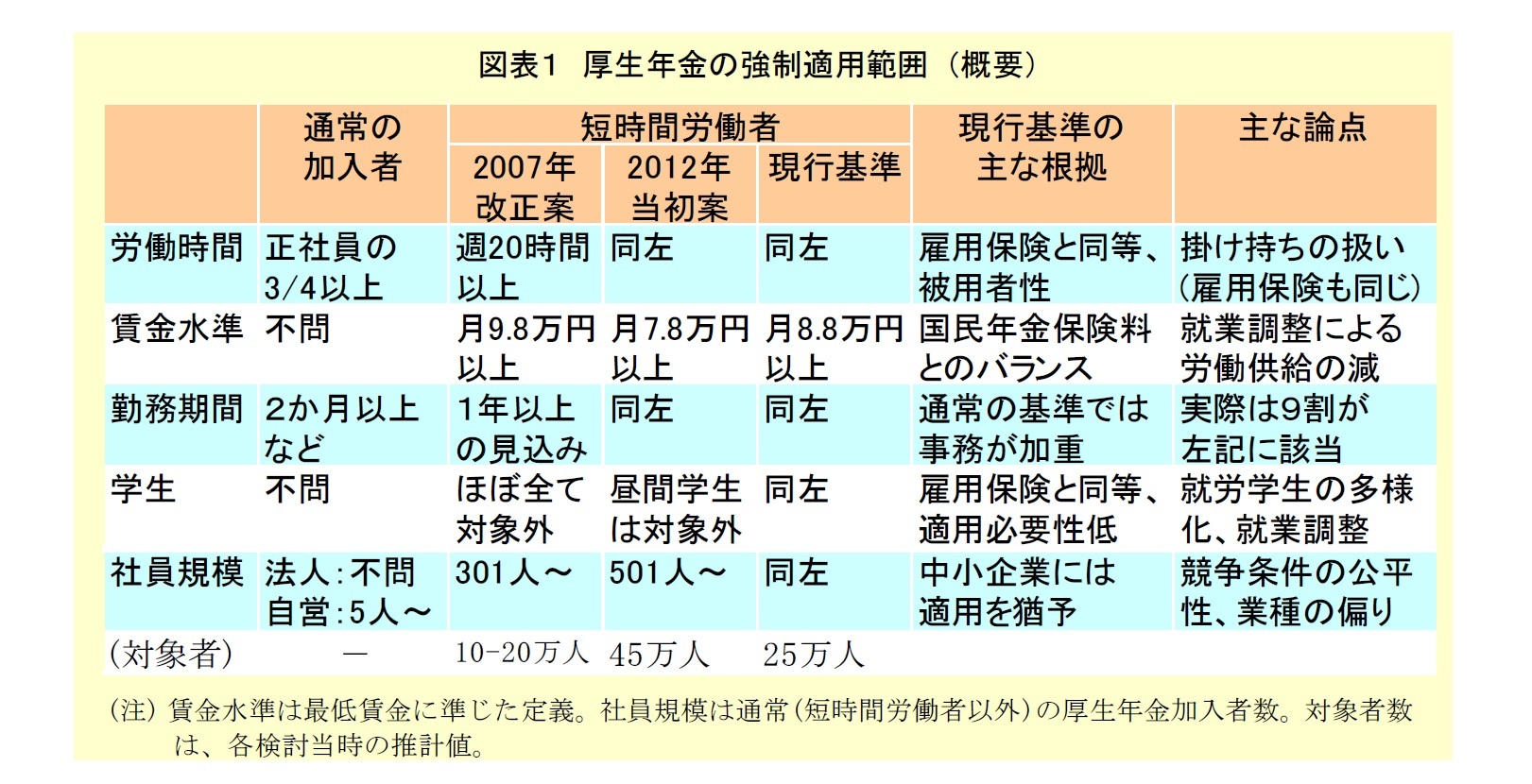

同懇談会の大きな論点の1つが、短時間労働者(パート労働者)への厚生年金の適用拡大である。そもそも短時間労働者への厚生年金の適用は、2004年改正の過程で具体的な検討が始まり、改正法の附則に5年以内に検討して必要な措置を講じることが盛り込まれた。これを踏まえて自公政権下の2007年4月に具体的な制度が法案化されたが、同年7月の参議院選挙の結果、いわゆる「ねじれ国会」となり、2009年の衆議院解散で廃案となった。その後、民主党政権下の2012年に、社会保障と税の一体改革の一環として適用範囲を拡大する法案が提出された。審議過程で民自公の「3党合意」がまとまり、適用範囲や附則が修正されて成立した(図表1)。3党合意では、附則の内容が「適用範囲を拡大する」から「適用範囲を検討する」へと拡大に消極的な表現に変わったが、2013年に自公政権下で成立した社会保障改革プログラム法では「拡大」が明示された。2016年改正では社員500人以下の企業でも短時間労働者への適用が任意で可能になったが(2017年4月施行)、今回の検討会では強制適用の範囲が議論されている。

短時間労働者への厚生年金の適用拡大は、2017年以降の骨太方針に盛り込まれてきた項目である。拡大を前提として、どの基準がどの程度拡大されるのかが今後の注目点となる。

同懇談会の大きな論点の1つが、短時間労働者(パート労働者)への厚生年金の適用拡大である。そもそも短時間労働者への厚生年金の適用は、2004年改正の過程で具体的な検討が始まり、改正法の附則に5年以内に検討して必要な措置を講じることが盛り込まれた。これを踏まえて自公政権下の2007年4月に具体的な制度が法案化されたが、同年7月の参議院選挙の結果、いわゆる「ねじれ国会」となり、2009年の衆議院解散で廃案となった。その後、民主党政権下の2012年に、社会保障と税の一体改革の一環として適用範囲を拡大する法案が提出された。審議過程で民自公の「3党合意」がまとまり、適用範囲や附則が修正されて成立した(図表1)。3党合意では、附則の内容が「適用範囲を拡大する」から「適用範囲を検討する」へと拡大に消極的な表現に変わったが、2013年に自公政権下で成立した社会保障改革プログラム法では「拡大」が明示された。2016年改正では社員500人以下の企業でも短時間労働者への適用が任意で可能になったが(2017年4月施行)、今回の検討会では強制適用の範囲が議論されている。

短時間労働者への厚生年金の適用拡大は、2017年以降の骨太方針に盛り込まれてきた項目である。拡大を前提として、どの基準がどの程度拡大されるのかが今後の注目点となる。

労働時間については、現行基準を妥当としつつ、老後保障の観点から週20時間未満の仕事を掛け持ちしている労働者への適用が大きな課題となっている。だが、事務の効率化や雇用保険との整合性の問題もあり、早急な変更は難しい状況である。賃金水準については、各企業で判定する際の事務の繁雑さや就業調整による労働力減少への影響を指摘する意見のほか、最低賃金の引き上げとの関係を考慮すべきという意見もある。勤務期間については、保険料や事務の負担から据置を求める意見もあるが、短時間労働者の9割が現行基準を満たしているため制限の要否が問われている。学生については、インターンやリカレント教育等による多様化が指摘される一方で、適用になった場合には就業抑制が起こって人員確保への影響が大きいという意見もある。社員規模については、中小企業の経営状態は大企業よりも厳しいという意見の一方で、改正法の附則で規定された当分の間の措置であり、企業間の競争条件を不公平にしている、という指摘がある。2007年改正案の「301人以上」が議論のポイントとなる可能性がある。

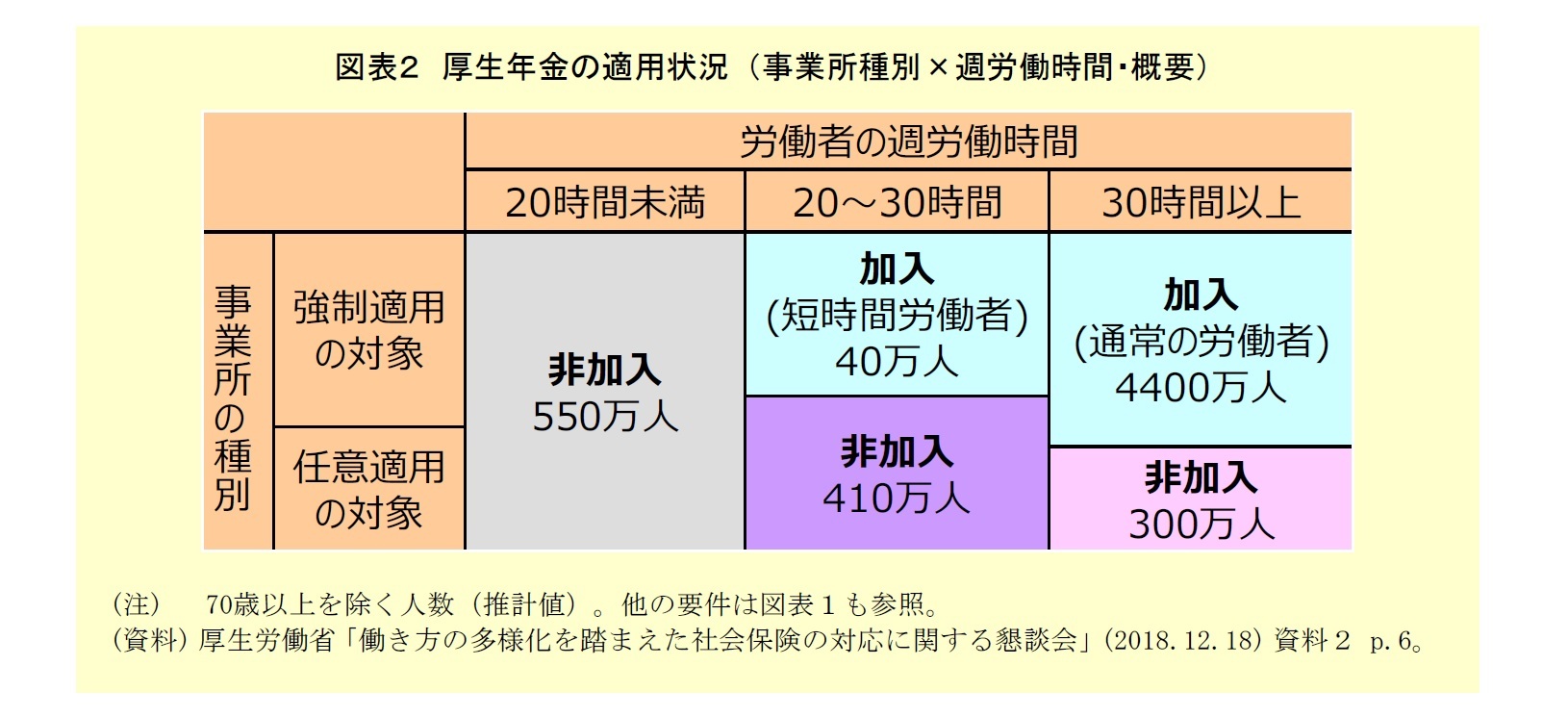

同懇談会のもう1つの大きな論点が、厚生年金の強制適用の対象となる事業所の拡大である。厚生年金の加入は、労働時間などの働き方だけでなく、職場(事業所)が厚生年金の対象か否かにも影響される。現在の制度では、法人の事業所は業種や規模に関係なく厚生年金の強制適用の対象である一方で、個人事業所は法律で決められた16業種かつ従業員が5人以上の場合にのみ強制適用の対象となる。それ以外の個人事業所は強制適用の対象ではなく、従業員の半数以上の同意を得れば任意で加入できる仕組みになっている。

前述した業種の指定は1953年以降、個人事業所の人数規模は1985年以降、改正されずに今日に至っている。しかし、労働条件や企業間の競争条件の公平性の観点、将来の年金水準の低下を抑制する観点から、今回は論点の1つとして取り上げられている。ただ現実には、法人事業所で全規模が強制適用になってから30年以上になるものの、未だに未適用事業所や未適用従業員の問題があり、日本年金機構が対策に取り組んでいる。実効性のある適用拡大のためには、単に法律上で強制するだけでなく、少人数の事業所でも事務が負担とならないような諸手続きの見直しも必要であろう。

同懇談会のもう1つの大きな論点が、厚生年金の強制適用の対象となる事業所の拡大である。厚生年金の加入は、労働時間などの働き方だけでなく、職場(事業所)が厚生年金の対象か否かにも影響される。現在の制度では、法人の事業所は業種や規模に関係なく厚生年金の強制適用の対象である一方で、個人事業所は法律で決められた16業種かつ従業員が5人以上の場合にのみ強制適用の対象となる。それ以外の個人事業所は強制適用の対象ではなく、従業員の半数以上の同意を得れば任意で加入できる仕組みになっている。

前述した業種の指定は1953年以降、個人事業所の人数規模は1985年以降、改正されずに今日に至っている。しかし、労働条件や企業間の競争条件の公平性の観点、将来の年金水準の低下を抑制する観点から、今回は論点の1つとして取り上げられている。ただ現実には、法人事業所で全規模が強制適用になってから30年以上になるものの、未だに未適用事業所や未適用従業員の問題があり、日本年金機構が対策に取り組んでいる。実効性のある適用拡大のためには、単に法律上で強制するだけでなく、少人数の事業所でも事務が負担とならないような諸手続きの見直しも必要であろう。

(2019年09月04日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1859

経歴

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【厚生年金の適用拡大に向けた議論】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

厚生年金の適用拡大に向けた議論のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!