- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える(上)-公立・公的医療機関の役割特化を巡る動きを中心に

策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える(上)-公立・公的医療機関の役割特化を巡る動きを中心に

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~地域医療構想の現状を考える~

その一方、都道府県は合意形成を進める場として、地域の関係者で構成する「地域医療構想調整会議」を組織しており、その議論の進め方について試行錯誤を続けている。本レポートの(上)では、国の資料を基に2年間の取り組みを総括するとともに、「公立・公的医療機関の役割を民間医療機関が担えない機能に特化する」という流れが強化されている点を確認する。

その上で、都道府県別に見た病床数の将来予想と公立・公的医療機関の比率を示す図を使うことで、「公立・公的医療機関の役割を民間医療機関が担えない機能に特化する」という現在の流れだけでは課題が解決しない可能性を論じる。

さらに、(下)では「関係者間の合意形成には情報開示・情報共有が欠かせない」という視点に立ち、地域医療構想調整会議の議論や資料がどれだけ開示されているかを考察し、都道府県の取り組みを問うこととする。

2――地域医療構想とは何か

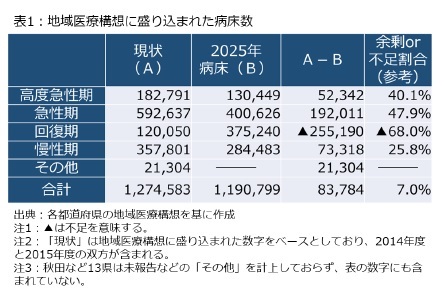

まず、2017年3月までに都道府県が策定した地域医療構想の概要を見ることとしよう1。地域医療構想の策定に際して、都道府県は人口的にボリュームが大きい団塊世代が75歳になる2025年を見据えつつ、人口減少の予想などを踏まえた2025年時点の病床数を推計。その上で、難しい手術に対応する「高度急性期」「急性期」、リハビリテーションなどを実施する「回復期」、高齢者に療養の場を提供する「慢性期」の各病床機能について、各医療機関から報告させる現状と比べることで、将来のベッド数がどれだけ余剰または不足するかどうか可視化した。

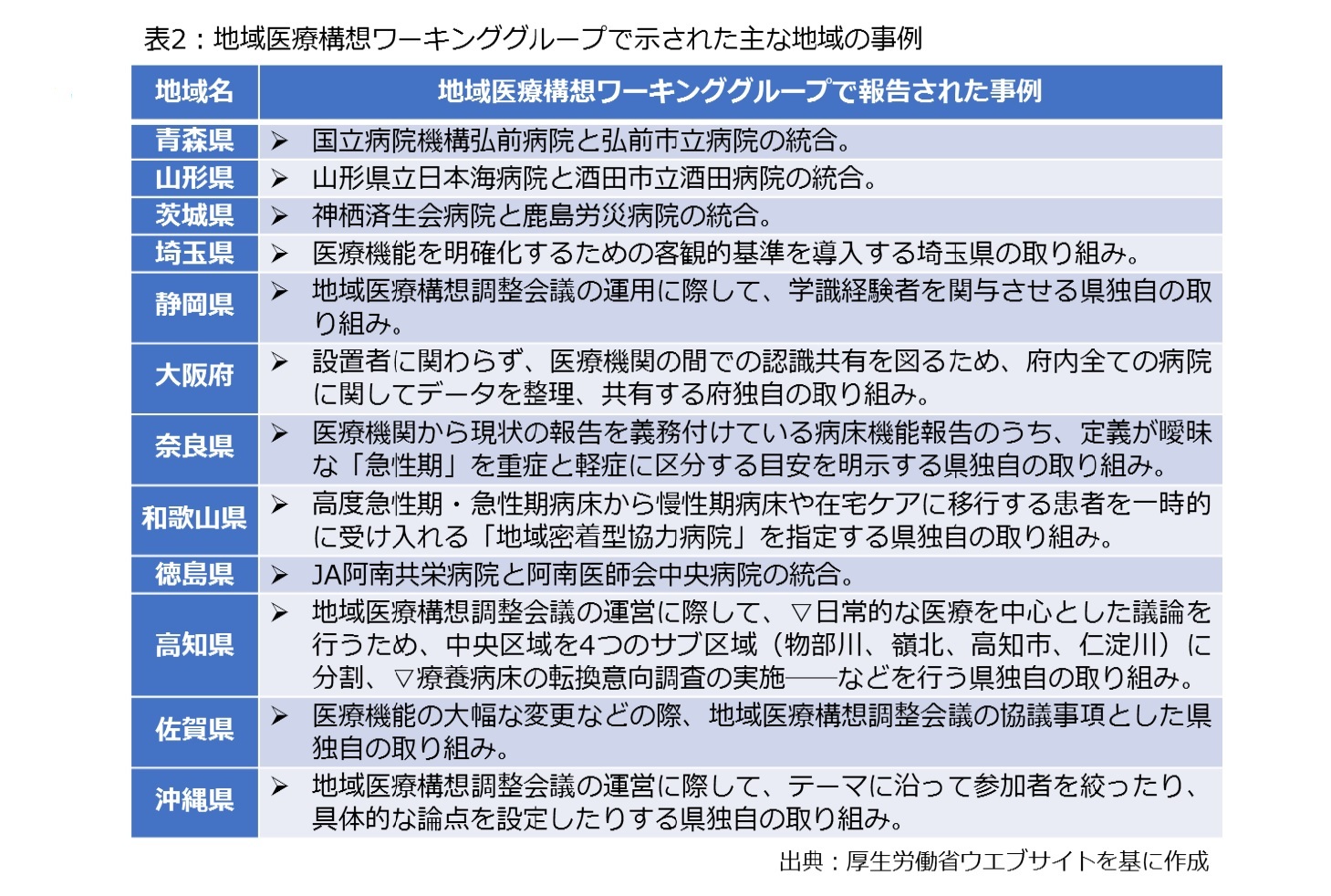

さらに国は都道府県に対するテコ入れ策として、(1)自治体設置の公立病院、日本赤十字などの公的医療機関に対する病床転換命令を可能とする都道府県の権限強化、(2)病床機能再編や在宅ケアの整備に必要な資金を支援する「地域医療介護総合確保基金」3の設置、(3)厚生労働省に設置された「地域医療構想に関するワーキンググループ」における事例の紹介・共有、(4)有識者から意見を求める「地域医療構想アドバイザー」の選定、(5)都道府県職員を対象とした「政策研修会」の開催――などを進めている。このうち、(3)では表2のような事例が紹介されており、④のアドバイザーは2018年10月時点で77人が選定されているという4。

1 地域医療構想の論点については、2017年に公表した全4回の拙稿レポートを参照。第1回のウエブサイトは下記の通り。

2 医療計画の病床規制などで用いられる「2次医療圏」とほぼ同じである。

3 国と都道府県で拠出する制度。2014年度に医療分が創設され、2015年度から介護分が追加された。2019年度予算については、事業費ベースで医療分が1,034億円、介護分は824億円。

4 2018年10月26日第16回地域医療構想ワーキンググループ資料を参照。

では、なぜ地域医療構想が制度化されたのだろうか。政府の資料を見ると、(1)都道府県別で見た医療費と病床数の間で強い相関関係が見られるため、病床数を減らすことで医療費を適正化する、(2)高齢化に対応した医療提供体制を構築するため、在宅医療や医療・介護連携など切れ目のない提供体制を構築する――という2つの説明が入り混じっている。

このうち、前者では地域医療構想の制度化に初めて言及した2008年9月の社会保障国民会議中間報告では「国際標準から見て過剰な病床の思い切った適正化と疾病構造や医療・介護ニーズの変化に対応した病院・病床の機能分化の徹底と集約化」が言及されており、病床適正化による医療費抑制に期待している。

さらに、1.3倍程度に及ぶ人口当たりの都道府県別医療費の差が高齢化率に加えて、病床数と医師数と高い相関関係を示している5ため、病床数の削減を通じて医療費を抑制したいという意図も込められている。このほか、2006年度診療報酬改定で急性期(患者7人に対して看護師1人を配置する通称「7:1基準」)に手厚く加算を付けたところ、厚生労働省の予想以上に、7:1基準を取得する医療機関が増えたことに対し、この適正化を迫られた側面もある。

しかし、厚生労働省は都道府県に対し、地域医療構想は病床適正化のための政策ではないと説明しており、例えば2015年6月の通知では「単純に●●床削減しなければならないという誤った理解とならないようにお願いします」と都道府県に要請した。その代わりに、2025年の医療提供体制構築に向けて回復期機能の充実や在宅医療の整備、医療・介護連携といった切れ目のない提供体制を構築する重要性を論じている。

この結果、国の資料を見る限り、地域医療構想には「過剰な病床の削減による医療費適正化」「切れ目のない提供体制の構築」という2つの説明が混在しており、政策の効果や進捗を測るのが困難になっている。具体的には、政策目的として「過剰な病床数の削減による医療費適正化」を重視するのであれば、「どれだけ病床が減ったか」が問われることになり、「切れ目のない提供体制の構築」に重きを置くのであれば、在宅医療の普及や医療・介護連携の推進、訪問看護ステーションの設置数などが論点になるが、どちらが政策の指標として使われるのか、現時点では見えにくい。

5 病床数と医療費の相関関係を実証した研究は多いが、印南一路編著(2016)『再考・医療費適正化』有斐閣、地域差研究会編(2001)『医療費の地域差』東洋経済新報社を参照。

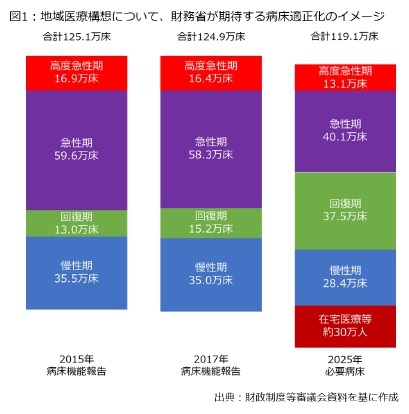

こうした状況の下、「過剰な病床の削減による医療費適正化」の文脈では、「どれだけ病床が減ったか」を重視する観点に立ち、財政当局のプレッシャーが強まっている。例えば、財務省は2018年10月の財政制度等審議会(財務相の諮問機関)の席上、図1のような資料を提出した上で「地域医療構想の進捗は遅い状況」「議論が先行している公立病院・公的医療機関等においても進捗状況に大きな地域差(筆者注:がある)」「推進に当たって都道府県が行使できる権限は限定的であり、特に民間医療 機関の病床に対する権限は事実上ごく限られたものに留まっている」と指摘した 6。

ここで少し図1を補足すると、左の「2015年病床機能報告」「2017年病床機能報告」とは、各医療機関が都道府県に対し、ベッド数や提供している機能などを提出する「病床機能報告制度」の数字をベースにした現状を示す。一方、右の「2025年必要病床数」とは、地域医療構想に盛り込まれた2025年時点での病床数の予想を指す。つまり、2015年と2017年で125万床前後ある病床数を2025年時点で約119万床に減らすとともに、診療報酬の単価が高い高度急性期、急性期の病床数を圧縮することで、医療費を抑制したいという狙いが込められている7。

ここで少し図1を補足すると、左の「2015年病床機能報告」「2017年病床機能報告」とは、各医療機関が都道府県に対し、ベッド数や提供している機能などを提出する「病床機能報告制度」の数字をベースにした現状を示す。一方、右の「2025年必要病床数」とは、地域医療構想に盛り込まれた2025年時点での病床数の予想を指す。つまり、2015年と2017年で125万床前後ある病床数を2025年時点で約119万床に減らすとともに、診療報酬の単価が高い高度急性期、急性期の病床数を圧縮することで、医療費を抑制したいという狙いが込められている7。さらに、こうした病床適正化を進める手立てとして、同審議会が同年11月に取りまとめた建議(意見書)では都道府県が民間医療機関に対しても病床転換などを命令できるようにする制度改正を求めた8ほか、2019年4月の会合でも同様の主張を展開している9。

経済財政諮問会議(議長:安倍晋三首相)でも医療費適正化の方策として地域医療構想が位置付けられており、今年4月の民間議員ペーパーでは「地域医療構想の実現等」という項目で、「医療・介護分野で人手が不足する中で、医療・介護サービスを効率的・効果的に供給できる体制を構築するとともに、医療・介護費の極めて大きい地域差の縮小に取り組むべき」とし、消費税財源を活用した病床のダウンサイジング支援を拡充するよう求めた10。

図1のような比較については、▽2025年の必要病床数は削減目標として公式には位置付けられていない、▽病床機能報告は医療機関による自主報告だが、必要病床は需要推計に基づく定量的な数字という違いがある、▽病床機能報告は病棟単位であり、その中で最も患者が多い機能を選択、報告するのに対し、必要病床は個々の患者に投入する医療資源の量に応じて区分、集計している――といった点に留意しなければならない。

しかし、昨年10月に財政制度等審議会に提出された資料 では2017年の病床機能報告から2025年の必要病床数を差し引いた「高度急性期・急性期▲21万床」「回復期+22万床」「慢性期▲7万床」を「2025年までに増減すべき病床数」と説明されており、同じ数字は経済財政諮問会議の民間議員ペーパー参考資料にも引用されている 。つまり、財政当局としては「地域医療構想の推進→病床数の削減→医療費の適正化→財政再建」というルートを期待していると言える。

6 2018年10月9日財政制度等審議会財政制度分科会資料を参照。

7 2019年5月16日の地域医療構想ワーキンググループに提出された病床機能報告に関する2018年度の速報値を見ると、高度急性期、急性期は2017年度と比べて計1万8,000床程度減っており、急性期の取得要件を厳しくした2018年度診療報酬改定の影響と思われる。

8 2018年11月20日財政制度等審議会財政制度分科会「平成31年度予算の編成等に関する建議」を参照。

9 2019年4月23日財政制度等審議会財政制度分科会資料を参照。

10 2019年4月10日第5回経済財政諮問会議の有識者議員提出資料「新経済・財政再生計画の着実な推進に向けて」を参照。

11 2018年10月9日財政制度等審議会財政制度分科会資料を参照。

12 2019年4月10日第5回経済財政諮問会議の有識者議員提出資料「新経済・財政再生計画の着実な推進に向けて」(参考資料)を参照。

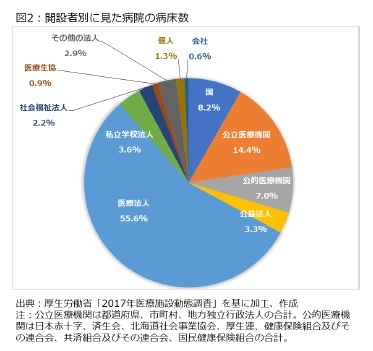

しかし、病床適正化のペースが遅くなるのは一定程度、止むを得ない面もある。日本の医療提供体制は民間中心であり、都道府県が強制力を行使できる場面は少ないためだ。確かに都道府県は公立・公的医療機関に対して病床適正化などを命令できる権限を持っているが、開設者別に見た病院の病床数を示す図2の通り、国は8.2%、自治体設置の公立医療機関は14.4%、日本赤十字などが運営する公的医療機関は7.0%にとどまっており、公立・公的医療機関のウエイトは低い13。これに対し、55.6%を占める民間の医療法人をはじめ、民間医療機関に対する実効権限を都道府県はほとんど有していない。

このため、地域医療構想の推進に際して、都道府県がダイレクトに病床数の削減や病床機能再編などを命令することは想定されておらず、関係者間での合意形成が重視されている。つまり、国や都道府県の判断だけで短兵急に改革を進められない難しさがある。

このため、地域医療構想の推進に際して、都道府県がダイレクトに病床数の削減や病床機能再編などを命令することは想定されておらず、関係者間での合意形成が重視されている。つまり、国や都道府県の判断だけで短兵急に改革を進められない難しさがある。では、策定から2年が経過した地域医療構想について、国はどのような対応策を取っているのだろうか。地域医療構想の進め方については、2018年2月に国から都道府県に対して「地域医療構想の進め方について」という通知(技術的助言)が示されており、その内容を確認する。

13 以下では原則として公立・公的医療機関を「国」「公立(都道府県、市町村、地方独立行政法人)」「公的(日本赤十字、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合」の合計を意味することとする。

(2019年05月30日「基礎研レポート」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える(上)-公立・公的医療機関の役割特化を巡る動きを中心に】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える(上)-公立・公的医療機関の役割特化を巡る動きを中心にのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!