- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 二次医療圏思考-自分の二次医療圏を知っていますか?

二次医療圏思考-自分の二次医療圏を知っていますか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

日本では、1985年より医療計画が立案・実施されている。現在は、第7次医療計画(2018~2023年度)の途中だ。医療計画では、医療圏が設定されて医療圏ごとに計画が立てられる。本稿では、二次医療圏の比較を通じて、二次医療圏への理解を高め、各地域の医療の姿を眺めることとしたい。

2――医療圏

1|二次医療圏は一般的な保健医療を提供する区域

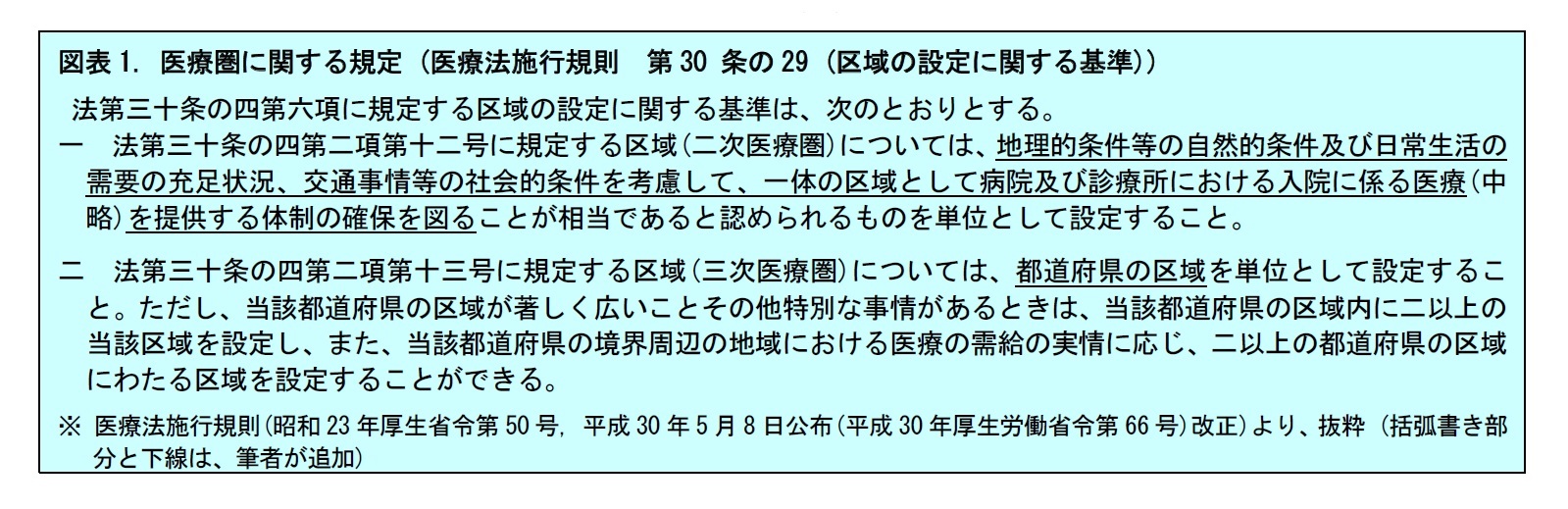

医療圏には、大きく一次医療圏、二次医療圏、三次医療圏の3種類がある。一次医療圏は、日常生活に密着した保健医療を提供する区域で、概ね市町村単位となっている。三次医療圏は、先進的な技術を必要とする特殊な医療1に対応する区域で、都道府県単位(北海道のみ、6つ)となっている。

二次医療圏は、健康増進・疾病予防から入院治療まで一般的な保健医療を提供する区域で、一般に複数の市区町村で構成されている。医療計画は、この二次医療圏を中心に立案される。具体的には、二次医療圏ごとに、医療体制(病床数、医師・看護師等の数、診療所施設数など)が計画される。

1 例. (1)臓器移植等の先進的技術を必要とする医療、(2)高圧酸素療法等特殊な医療機器の使用を必要とする医療、(3)先天性胆道閉鎖症等発生頻度が低い疾病に関する医療、(4)広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特に専門性の高い救急医療 等

実際にどのくらいの二次医療圏があるのだろうか。現在、全国には344の二次医療圏が設定されている。本稿末に一覧表を付している。この表から、自分の住む地域がどの二次医療圏か、確認できる。

二次医療圏の数を都道府県別にみると、最も多いのが北海道で21。最も少ないのは鳥取県と徳島県の3となっている。多くの二次医療圏は複数の市区町村で構成されている。なかには、1つの市が複数の二次医療圏に分かれていたり、1つの市がそのまま1つの二次医療圏となっているものもある。

3|91の二次医療圏が見直し基準に該当している

二次医療圏の設定は、都道府県ごとに異なる。たとえば、東北6県では、最も人口の多い宮城県が、二次医療圏の数は山形県と並んで4つと、最も少ない。また、関東地方では、栃木県と群馬県は人口や面積がほぼ同じだが、二次医療圏の数は、栃木県が6、群馬県が10と異なっている。

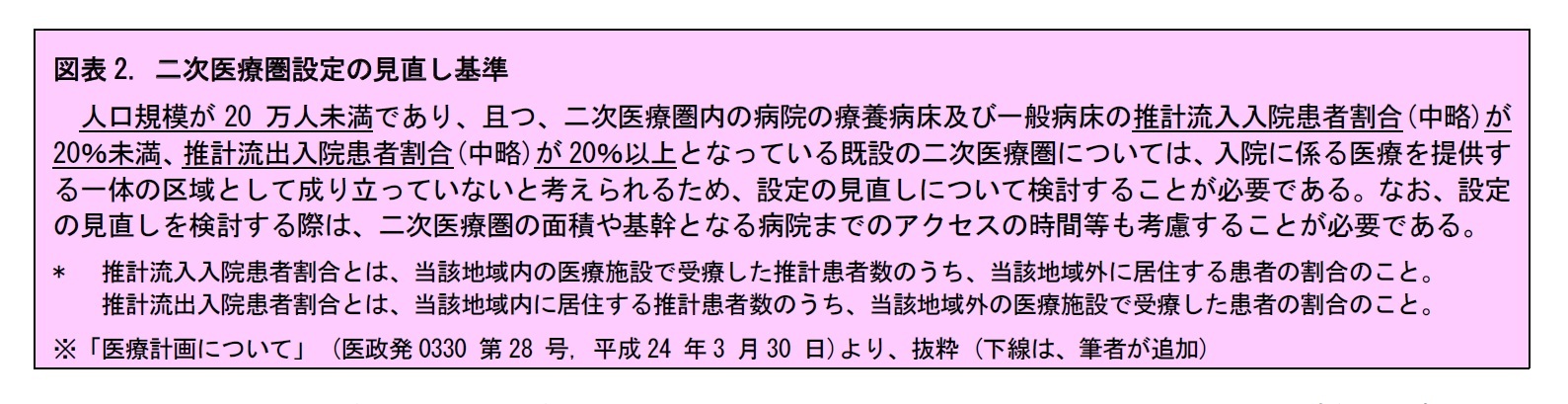

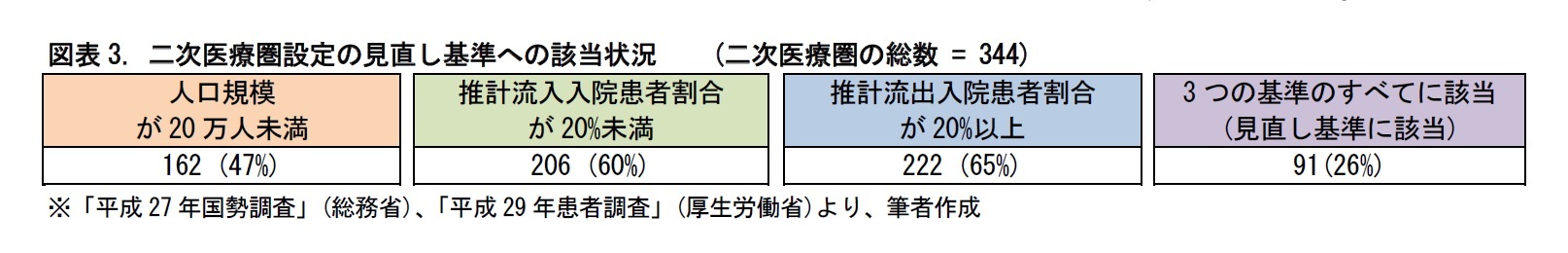

二次医療圏は、都道府県が設定する。その際、人口規模や入院患者の流入・流出割合を考慮することが求められている。入院に係る医療を提供する一体の区域として成り立っていないと考えられる場合は、見直しが必要とされている。厚生労働省は、つぎの内容の見直し基準を示している2。

2 この基準は、20という数字が3つ用いられていることから、「トリプル20基準」と呼ばれている。

3――二次医療圏の比較

1|人口最多の医療圏と最少の医療圏では、100倍以上の人口格差がある

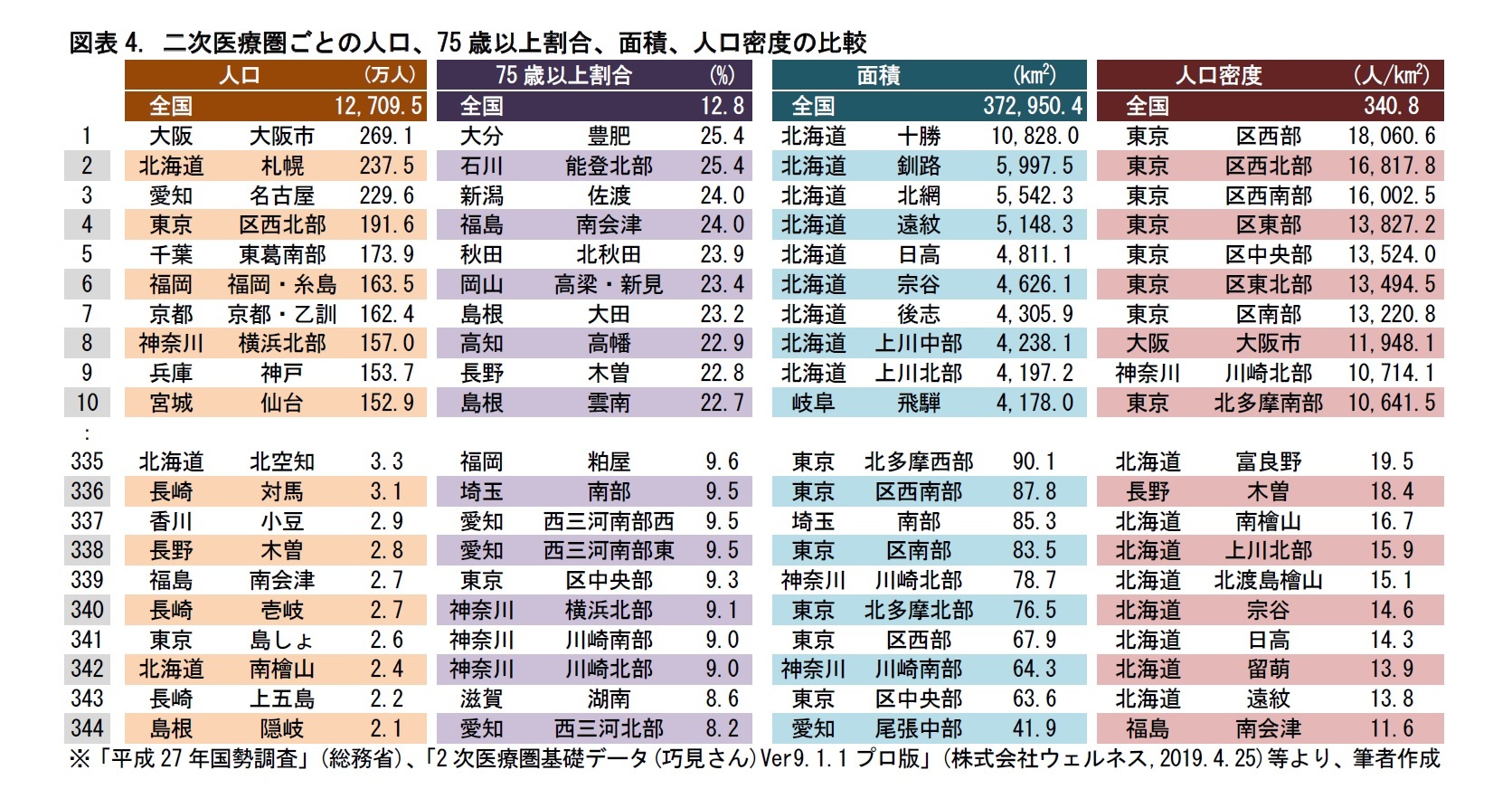

人口、75歳以上割合、面積、人口密度のランキングをとると、つぎのようになった。

圏内人口最多の大阪・大阪市と最少の島根・隠岐では、100倍以上の違いがある。ひとくちに二次医療圏といっても、大小さまざまな規模の医療圏があることがわかる。

また、75歳以上割合も地域ごとに異なる。大分・豊肥と石川・能登北部は、人口の4人に1人が75歳以上となっている。地域の高齢化の状況を踏まえた医療体制の整備が求められるものと考えられる。

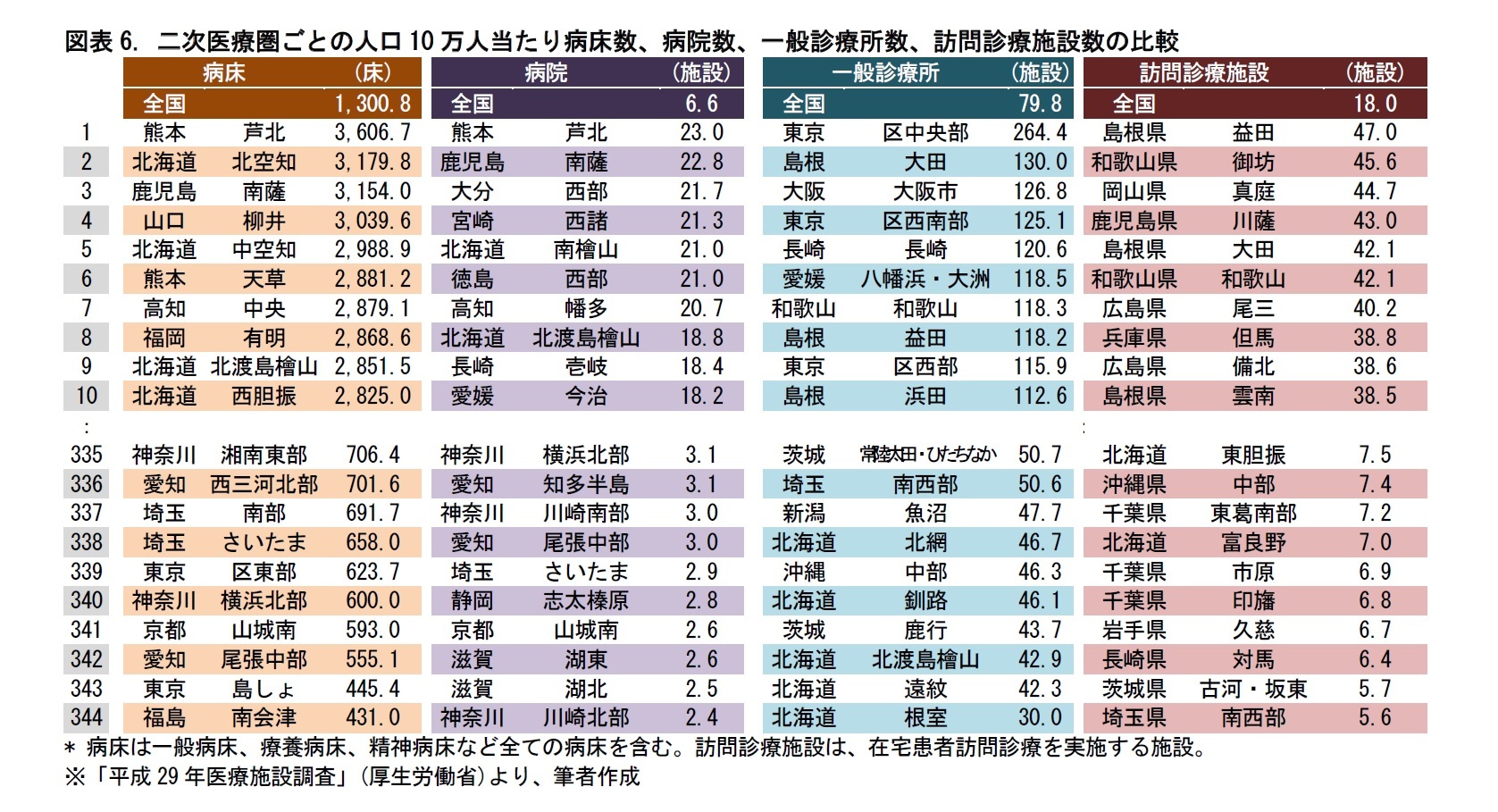

二次医療圏の面積は、北海道・十勝が突出して広い。住居の分布が広域に及ぶため、在宅医療などで交通移動の費用や時間が大きくなる。また、緊急医療での患者搬送体制の確立も容易ではない。

人口密度では、東京の区部など、都市部の医療圏が上位を占めている。こうした地域では、特定の医療施設への患者の集中を避けるなど、医療資源を上手に共有するための調整が必要となろう。

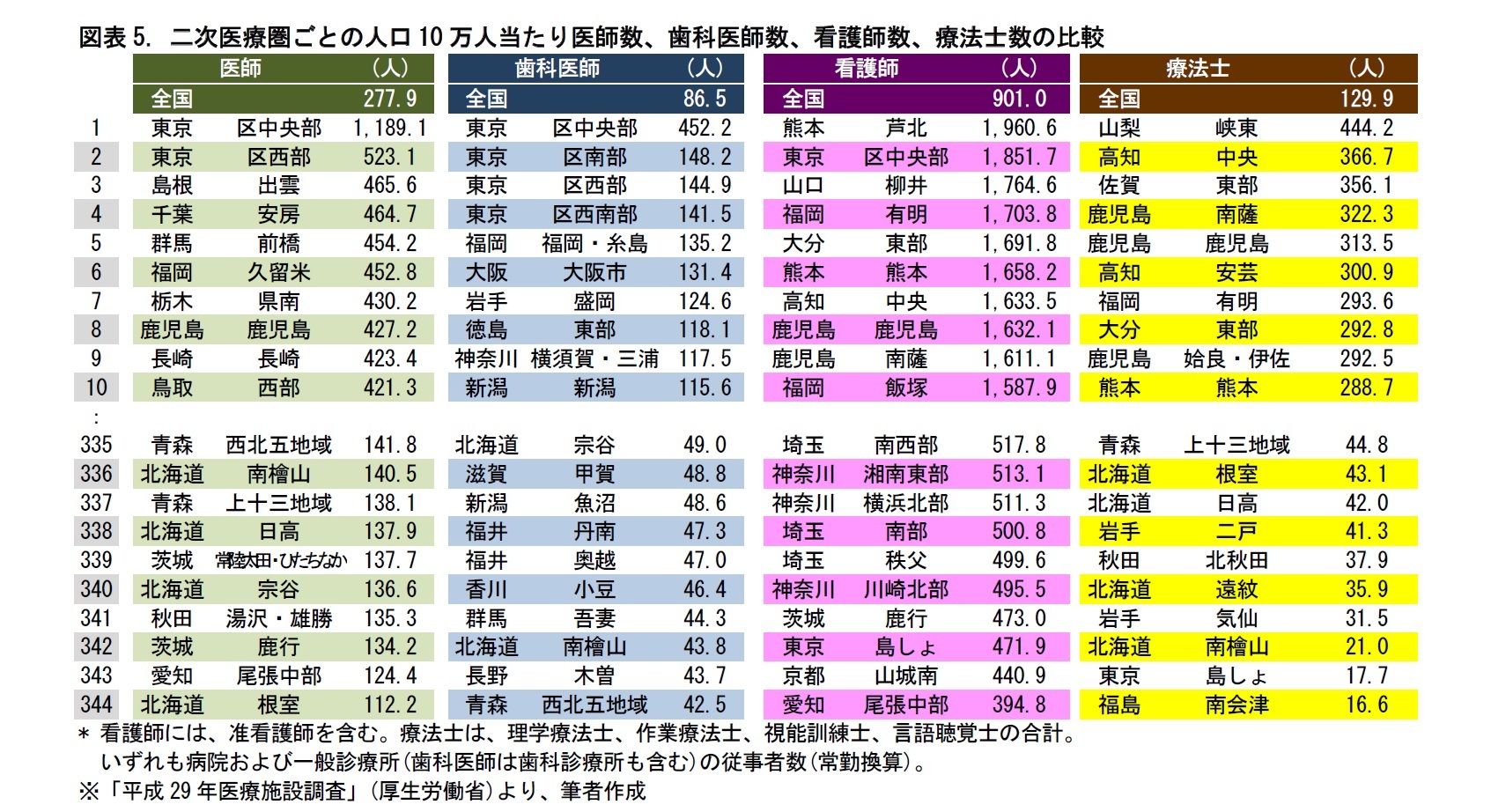

つぎに、医療関係者の体制をみてみる。医師や歯科医師は、都市部に集中している。特に、東京・区中央部への集中はすさまじい。上位をみると、医師は島根・出雲、群馬・前橋など地方都市部にも集中地域がある。一方、歯科医師は、東京、福岡、大阪といった大都市部への集中が顕著となっている。逆に、北海道や青森などの農村部では、人口あたりの医師や歯科医師の数が少ない地域がある。これらの地域では、地域医療を進めるにあたり、医師の確保が大きな課題といえる3。

看護師は、西日本で多い。東京・区中央部を別にすると、上位を、九州地方や、山口、高知の地域が占めている。その反面、愛知、京都や首都圏には看護師が少ない地域がある。看護師の拡充には、地元での育成がカギとなる。医療系大学での看護学部の設立など、長期的な人材育成が求められる。

療法士のランキングは、特徴的だ。上位にも下位にも大都市の地域はない。山梨・峡東が一番多く、療法士の育成・拡充が進んでいる。その他、高知、九州地方の諸地域が上位を占めている。一方、療法士が少ない地域には、東北、北海道の地域や、東京・島しょが入っている。地域包括ケアシステムにおいて、療法士が果たす役割は大きい。これらの地域では、療法士の拡充が望まれるといえよう。

3 医師については、人口構成等を補正した医師偏在指標が公表されている。詳細は、「医師の需給バランス-医師の偏在は是正されるか?」篠原拓也(ニッセイ基礎研レター, ニッセイ基礎研究所, 2019年5月10日)を参照いただきたい。

最後に、二次医療圏の入院患者の流出入と、医療費についてランキングをとってみる。

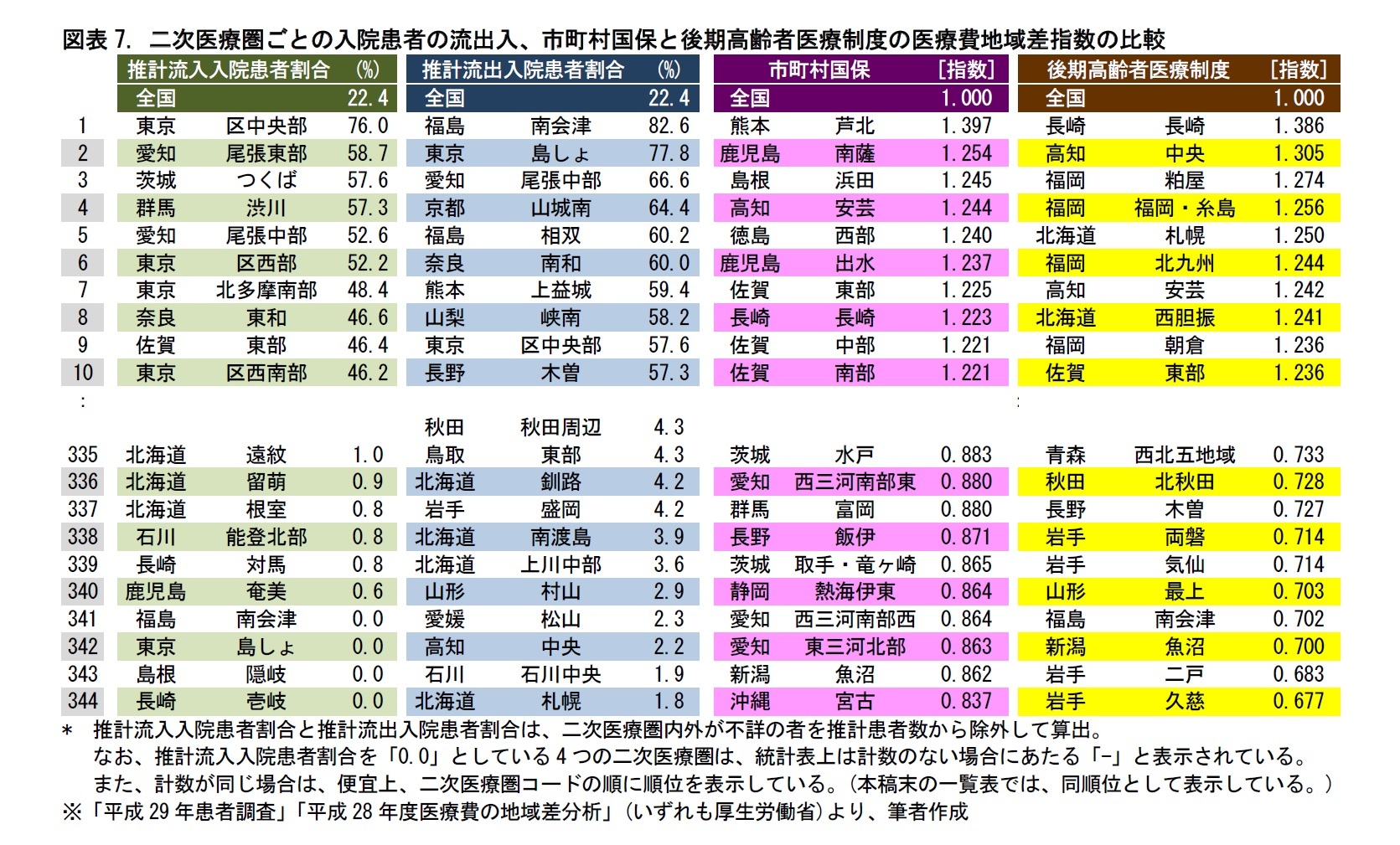

まず、推計流入入院患者割合は、入院のための施設や設備が揃っている都市部の地域で高い。一方、推計流出入院患者割合は、福島・南会津などの山間部や、東京・島しょなどの島しょ地域で高い。東京・区中央部や愛知・尾張中部のように、流入、流出がともに高く、患者の移動が激しい地域もある。

つぎに医療費の比較。医療費には、各地域の人口の年齢構成による違いがある。そこで、その違いを調整して、医療費の全国平均を1としたときの地域差指数が「医療費の地域差分析」(厚生労働省)として公表されている。その指数を用いて比較を行う。

概して、九州、中国、四国地方や北海道に、医療費の高い地域がある。75歳未満が対象の市町村国保、75歳以上が対象の後期高齢者医療制度とも、これらの地域が上位を占めている。

一方、医療費の低い地域をみると、市町村国保は沖縄・宮古が最も低く、中部地方で低い地域が挙げられる。後期高齢者医療制度では、東北地方で低い地域がみられており、75歳未満と75歳以上でやや異なる傾向がうかがえる。

4――おわりに

日本では、今後、高齢化がさらに進んでいく。高齢者の医療を考える上で、各地域の医療体制を整備することが必要不可欠といえる。その際には、二次医療圏を単位として考えることが重要となろう。引き続き、その動向に注視していくこととしたい。

(2019年05月24日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【二次医療圏思考-自分の二次医療圏を知っていますか? 】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

二次医療圏思考-自分の二次医療圏を知っていますか? のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!