- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 環境経営・CSR >

- 日本が直面する、脱プラスチック問題

日本が直面する、脱プラスチック問題

総合政策研究部 専務理事 エグゼクティブ・フェロー・経済研究部 兼任 矢嶋 康次

中村 洋介

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

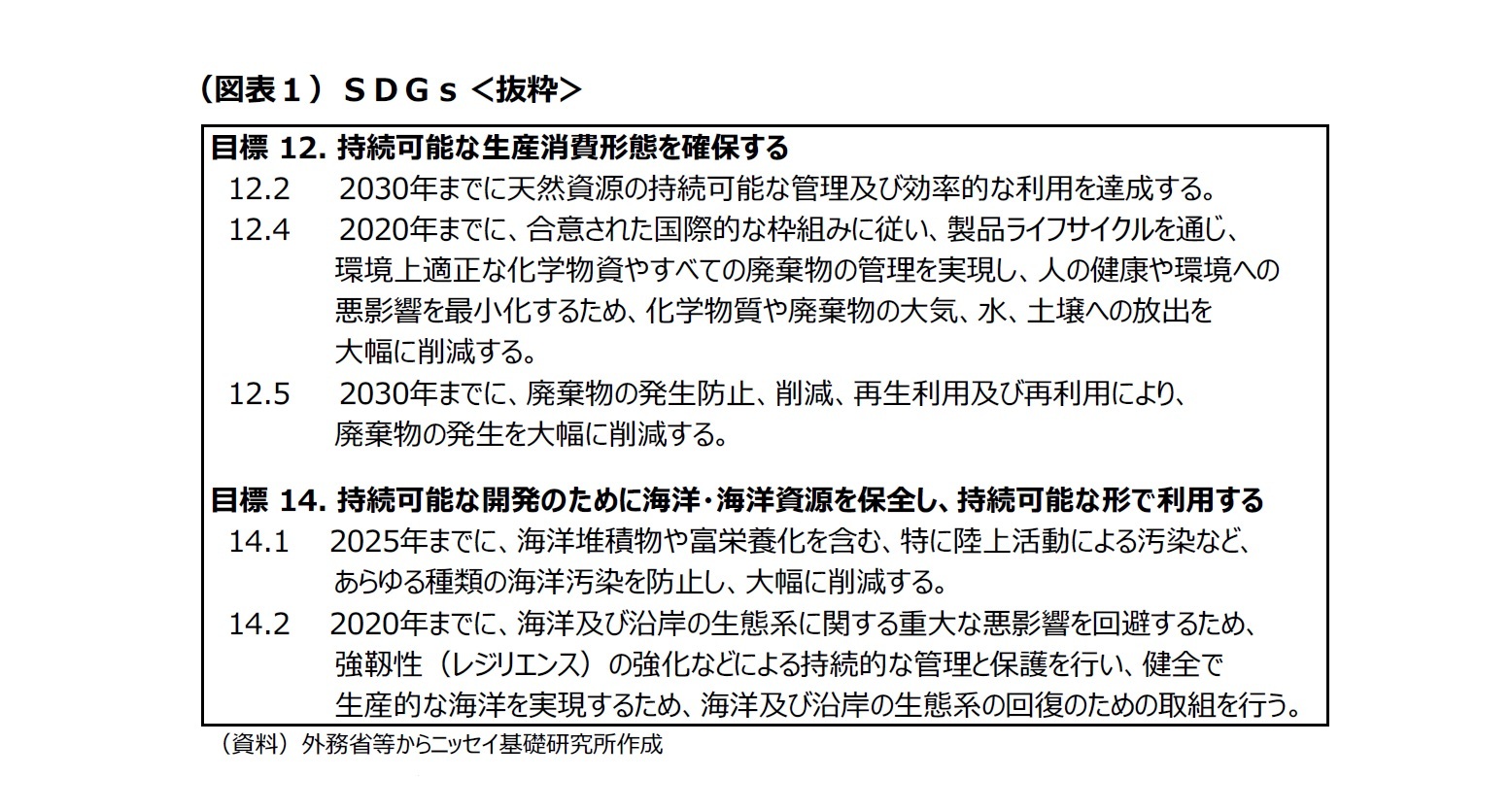

2――何が問題になっているのか

プラスチックごみが世界中の海洋を汚染しているという海洋プラスチック問題が1つの契機となって、世界中で脱プラスチック議論が進んでいる。冒頭のようなウミガメやクジラの痛ましい姿の画像や映像がインターネットや報道で広まったこともあり、市民や企業レベルでの意識も高まっている。

2016年1月開催の世界経済フォーラム年次総会(通称・ダボス会議)において発表された報告書1によれば、2014年の世界のプラスチックの生産量は3億1,100万トンであり、それまでの50年間でその量は20倍に急増、今後20年間で更に倍増すると指摘している。また、少なくとも毎年800万トンもの廃プラスチックが海洋に流れ出ており、このまま行くと2050年には海洋中のプラスチックの量が、魚の量を凌駕する(重量ベース)とも言及された。

マイクロプラスチックも問題視されている。マイクロプラスチックは、洗顔料や歯磨き粉等に使われているスクラブ等に活用されているマイクロビーズや、プラスチック製品が風化や破損で粉々になった破片(発泡スチロール片等)のような微細なプラスチックのことだ。こうしたマイクロプラスチックが海洋等に流出し、食物連鎖の中に取り込まれてしまう等、生態系への影響が懸念されている。

1 “The New Plastics Economy Rethinking the future of plastics”(2016年1月)

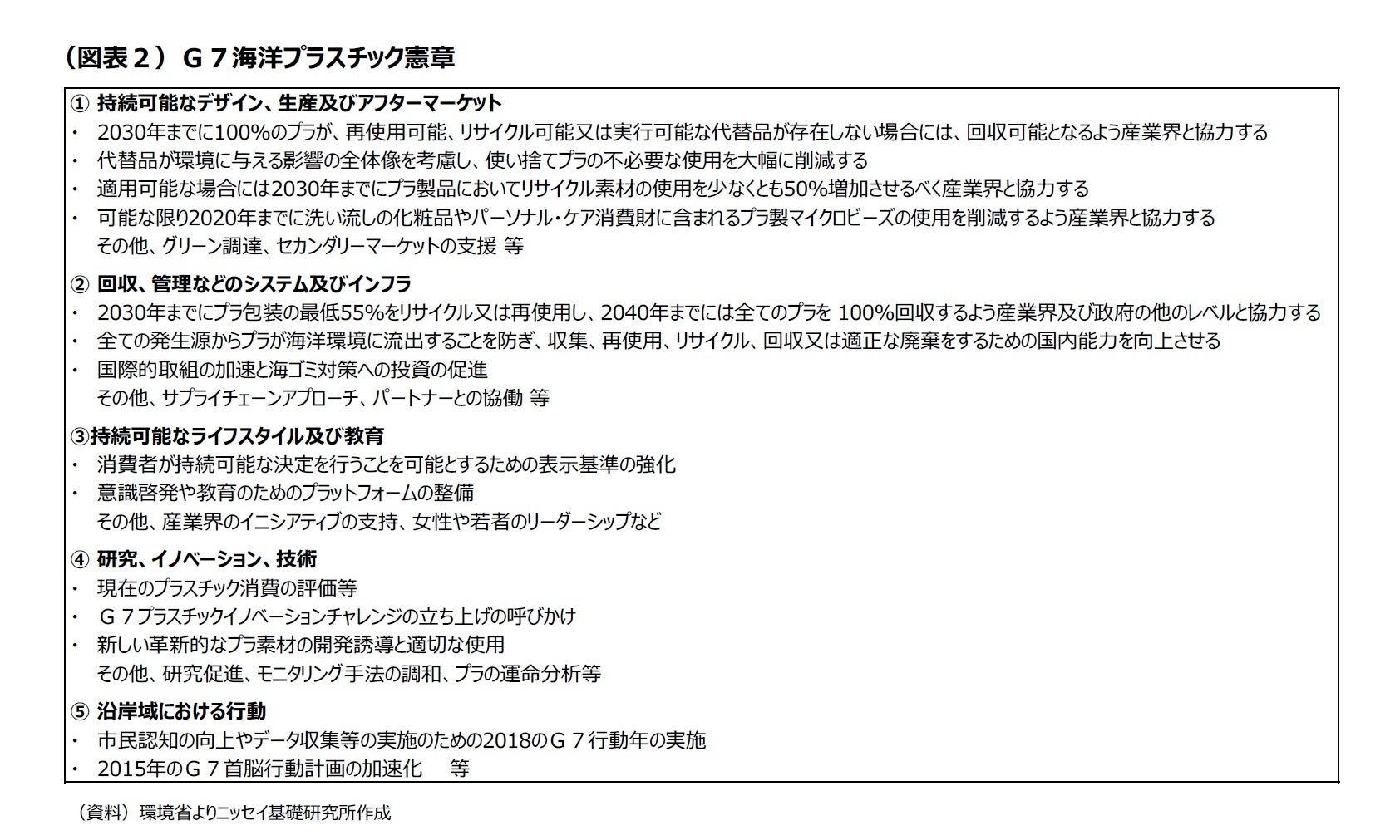

この問題に対して、更に踏み込んだ目標や規制も出てくるようになった。2017年12月には、各国から多くの廃プラスチックを資源として輸入していた中国が、非工業由来の廃プラスチックの輸入禁止措置を実施した。(2018年12月には工業由来の廃プラスチックにも拡大した。)2018年1月には、欧州委員会が「欧州プラスチック戦略」を公表する。2030年までに全てのプラスチック製容器包装を再利用可能なものとし、使い捨て(ワンウェイ)プラスチック製品を削減していく目標を掲げた。2018年6月のG7シャルルボワ(カナダ)サミットにおいては、具体的な数値目標が盛り込まれた「G7海洋プラスチック憲章」(図表2)が、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、英国、EUにより承認された。一方、米国と日本は同憲章に署名せず、国内外から批判的な声も上がった。サミット閉幕後の中川環境大臣(当時)の記者会見では、その理由に関して、市民生活や産業への影響を慎重に検討する必要があったこと、(カナダから案の提示を受けてから)産業界や関係各省庁との調整を行う十分な時間がなかったことに触れている。

そして直近、2019年3月には第4回国連環境総会が開催され、2030年までに使い捨てプラスチックを大幅に削減することを盛り込んだ閣僚宣言が採択された。原案では、2025年までに使い捨てプラスチックの全廃を目指す内容であったが、具体的な削減目標設定に対して反対を表明した米国に譲歩した形となり、欧州と米国のスタンスの違いが改めて認識される結果となった。6月に開催されるG20大阪サミットでもプラスチック問題が議題になると見られ、議長国となる日本の対応に注目が集まっている。

国連環境計画(UNEP)の報告書によれば、日本は人口1人当たりのプラスチック容器包装の廃棄量は、米国に次いで多いとされている。欧州中心に国際社会で進んでいる脱プラスチックに向けたルールや規制の動向からすると、日本はやや後手に回った感がある。また、それ以外にも中国の廃プラスチック輸入禁止措置という難しい問題にも直面している。禁止措置以前、日本は年間約150万トンもの廃プラスチックを資源として輸出しており、その約半分を中国に輸出していた。東南アジアが代替先になったものの、輸出は全体として減少しており、行き場を失った廃プラスチックが国内で滞留してしまうという問題に直面している。国内の処理能力にも限界があり、国内処理業者の中には受入制限を実施、もしくは検討している先もあるようだ。また、輸出代替先となっている東南アジアの国でも、廃プラスチックの輸入制限の動きがある。世界で起きている大きなうねりの中、日本は国内での資源循環体制の再構築の必要に迫られている。

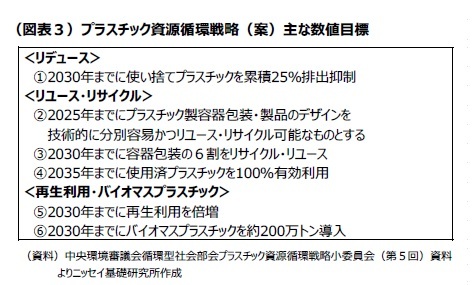

そうした背景もあり、日本も動きを加速させている。2018年6月には、第4次循環型社会形成推進基本計画を閣議決定した。資源生産性2、循環利用率3、最終処分量4等についての数値目標が示されるとともに、海洋ごみ対策、不法投棄対策、そして「プラスチック資源循環戦略」を策定する方針等が盛り込まれた。

2018年8月からは、環境省の有識者会議5において、上述のプラスチック資源循環戦略の策定に向けた議論がスタートした。G20大阪サミットまでに当戦略を策定し、世界のプラスチック対策の議論をリードしていくことを狙っている。

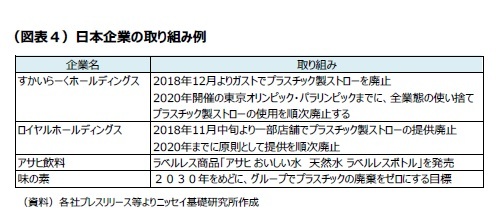

こうした流れを受けて、日本企業も動き出している。外食チェーンの一部では、プラスチック製ストローの提供廃止を進めている。また、プラスチック廃棄をゼロにする目標を掲げたり、ラベルレスのペットボトル飲料の販売を進めている企業もある(図表4)。SDGsや、ESG投資(環境、社会、コーポレート・ガバナンスの観点を組み込んだ投資手法)が浸透しつつあることも、日本企業の背中を押している。使い捨てプラスチック使用の抑制、紙等の代替製品の開発等、取り組みが進んでいくことが見込まれる。

こうした流れを受けて、日本企業も動き出している。外食チェーンの一部では、プラスチック製ストローの提供廃止を進めている。また、プラスチック廃棄をゼロにする目標を掲げたり、ラベルレスのペットボトル飲料の販売を進めている企業もある(図表4)。SDGsや、ESG投資(環境、社会、コーポレート・ガバナンスの観点を組み込んだ投資手法)が浸透しつつあることも、日本企業の背中を押している。使い捨てプラスチック使用の抑制、紙等の代替製品の開発等、取り組みが進んでいくことが見込まれる。

2 GDP÷天然資源等投入量。2025年度目標としてとなる約49万円/トン(2000年度の約2倍)が掲げられた。

3 入口側:循環利用量÷(天然資源等投入量+循環利用量)、出口側:循環利用量÷廃棄物等発生量。2025年度目標として、入口側約18%(2000年度の約1.8倍)、出口側約47%(2000年度の約1.3倍)が掲げられた。

4 廃棄物の埋立量。2025年度目標として約1,300万トン(2000年度から約77%減)が掲げられた。

5 中央環境審議会 循環型社会部会 プラスチック資源循環戦略小委員会

(2019年03月26日「基礎研レポート」)

中村 洋介

新着記事

-

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】 -

2025年09月12日

ECB政策理事会-2会合連続で全会一致の据え置き決定 -

2025年09月12日

欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く -

2025年09月12日

「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) -

2025年09月12日

グローバル株式市場動向(2025年8月)-米国の利下げ期待から堅調な推移

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本が直面する、脱プラスチック問題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本が直面する、脱プラスチック問題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!