- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 平成における消費者の変容(1)-変わる家族の形と消費~コンパクト化する家族と消費、家族のモデル「標準世帯」の今

平成における消費者の変容(1)-変わる家族の形と消費~コンパクト化する家族と消費、家族のモデル「標準世帯」の今

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――「標準世帯」の今と子育て消費

今や少数派となった「標準世帯」だが、平成の間に「標準世帯」に代表されてきた子育て世帯はどのような変容をとげているのだろうか。厚生労働省「国民生活基礎調査」によると、1989年(平成元年)では18歳未満の児童のいる世帯が全体の41.7%であったが、2017年では23.3%であり、今や4分の1にも満たない。

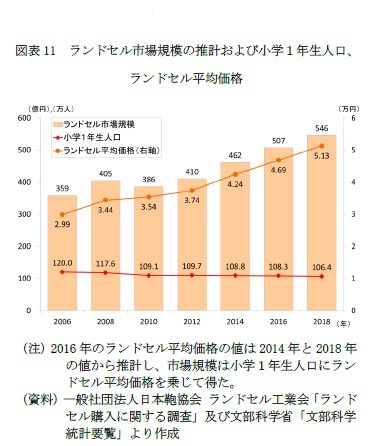

また、夫婦の平均子ども数は若干減少しており、2人を下回るようになっている(図表9)。子ども

数の分布も変化しており、3人以上の多子世帯が減り1人以下の世帯が増えている。平成のはじめと比べて現在では、子どものいないDINKS夫婦や一人っ子夫婦が約2倍となっている。

また、18歳未満の児童のいる世帯では、かつては専業主婦世帯が過半数を占めていたが、現在では共働き世帯が過半数を超えて、専業主婦世帯の約2倍を占めるようになっている(図表10)。

少子化で限られた子どもに向けて活性化しているのが孫消費だ。6ポケットとは、1人の子どもに対して両親2人と両祖父母4人が財布(ポケット)からお金を投じて高額な商品を与えるような現象を指すマーケティング用語だ。

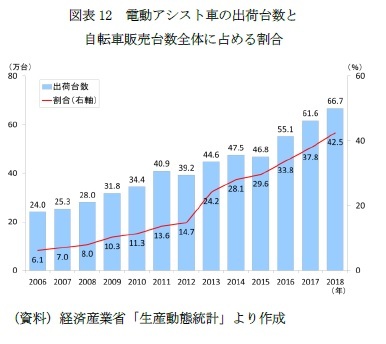

この一例として、ランドセル市場があげられる。少子化でランドセルを背負う子どもの人数は減っているにも関わらず、ランドセル市場は拡大している(図表11)。祖父母が買うケースが増えることで、ランドセルの購入単価が上がっているためだ7。また、祖父母の購入が増えることで販売時期も前倒しになっている。ランドセルの販売ピークは10年前では入学直前の冬だったが、現在では、お盆の帰省時にデパートで祖父母と一緒に選ぶケースが増えているために夏へと前倒しになっている(総務省「家計調査」)。

この一例として、ランドセル市場があげられる。少子化でランドセルを背負う子どもの人数は減っているにも関わらず、ランドセル市場は拡大している(図表11)。祖父母が買うケースが増えることで、ランドセルの購入単価が上がっているためだ7。また、祖父母の購入が増えることで販売時期も前倒しになっている。ランドセルの販売ピークは10年前では入学直前の冬だったが、現在では、お盆の帰省時にデパートで祖父母と一緒に選ぶケースが増えているために夏へと前倒しになっている(総務省「家計調査」)。

7 一般社団法人日本鞄協会 ランドセル工業会「ランドセル購入に関する調査」によると、2018年4月小学校入学児童のランドセル購入者は祖父母が6割

祖父母によるランドセル購入が増えた理由の1つでもあるが、子育て世帯では親世代の経済状況が厳しくなる中で、消費にも変化があらわれている。詳細は既出レポート8をご覧頂きたいが、総務省「家計調査」にて、核家族で子どもが2人いる共働き世帯と専業主婦世帯について、2000年以降の家計収支の状況を見ると、どちらも世帯収入が減る一方、税・社会保険料負担が増える中で収入以上に可処分所得が減少している。その結果、消費支出も減少し内訳が変化している。食費や通信費などの必需的消費の割合が高まり、娯楽費や交際費などの選択的消費の割合は低下し、できるだけ不要な消費を減らし貯蓄として手元に留める傾向が強まっている。裏を返すと、今の子育て世帯では必需性が高いと判断したものにお金を向けるということになる。実際に支出が増加傾向にあるものが4つある。

1つは「通信」だ。通信については、もはや社会インフラとしてニーズの高いものであり消費者全体で見られる変化だが、子育て世帯の通信費は、2000年と比べて2017年では1.5~6倍に膨らんでいる(共働き世帯1.16万円→1.89万円、専業主婦世帯1.05万円→1.64万円)。

2つ目には「住居」があげられる。可処分所得が減る中で高額な支出が増えることは不思議なようだが、子育て世帯の持ち家率は高まっている(同様に共働き世帯73.4%→81.7%、専業主婦世帯56.1%→74.0%)。背景には、税制改正(住宅ローン減税の拡充や祖父母や親からの資産移転に向けた贈与税非課税枠の拡大等)や金利低下の影響などがあるのだろう。消費者のニーズが高い領域に適した政策が走ると、消費抑制傾向が強くても消費へ向かう好例なのかもしれない。

3つ目は「教育」だ。子育て世帯のうち、もともと可処分所得の多い共働き世帯では2000年と比べて大きな違いはないが、より可処分所得の少ない専業主婦世帯では教育費がじわじわと増加傾向にある(2.7万円→3.1万円)。背景には進学熱の高まりがあるのだろう。

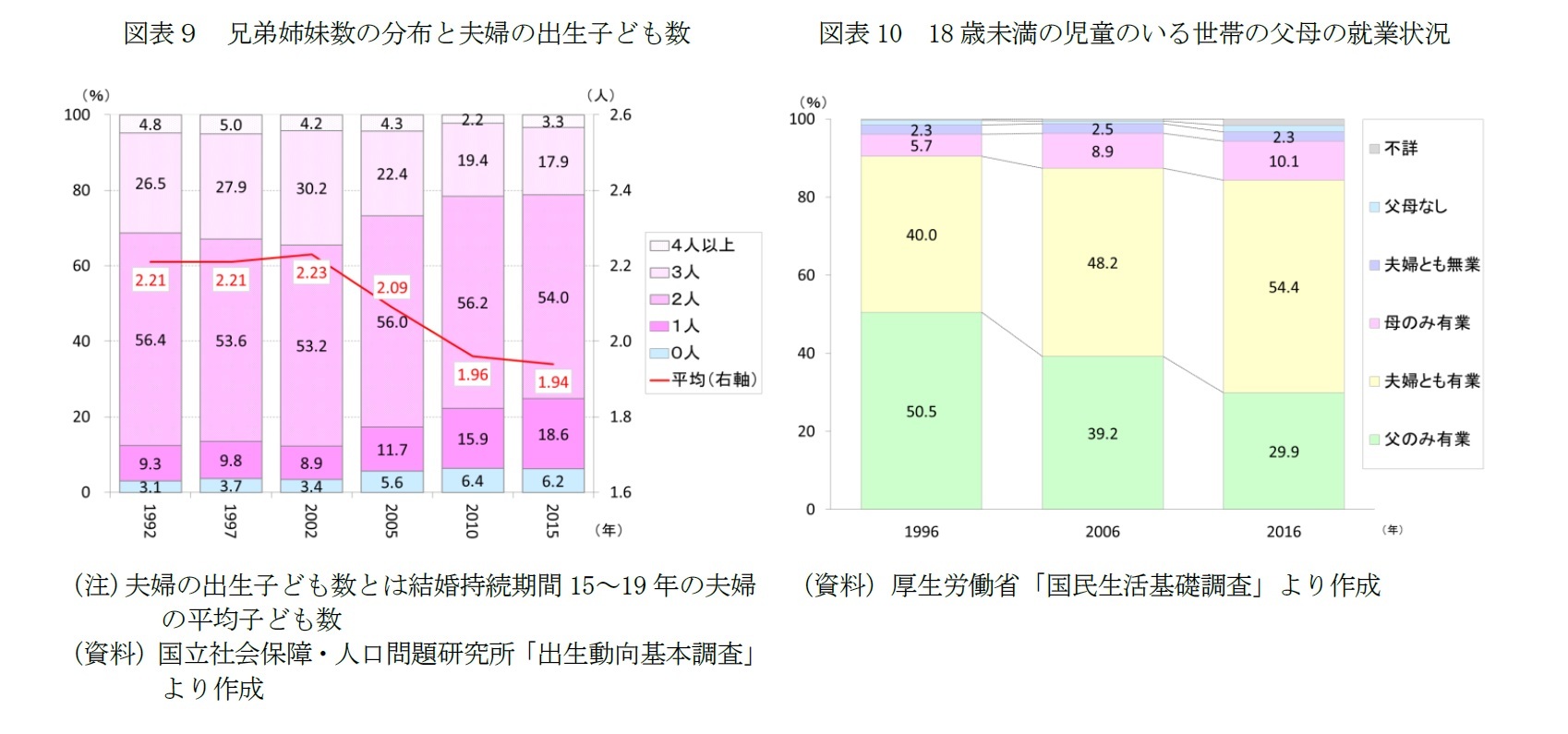

4つ目は統計で捉えにくい部分もあるが「電動アシスト自転車」だ。出荷台数は右肩上がりで(図表12)、平均単価も上昇傾向にある(2006年4.8万円→2018年8.2万円)。電動アシスト自転車は、高齢者の利用や通学用途などもあり、必ずしも子育て世帯のみが購入しているわけではない。しかし、今、住宅街や街中では電動アシストのママチャリに未就学児を乗せた姿が散見される状況もある。また、平均単価が10万円近くにもなる比較的高額な商品の販売が伸びていることは、子育て世帯でも消費者全体でも世帯あたりの消費が必ずしも増えていない中では特筆すべき事象だ。

4つ目は統計で捉えにくい部分もあるが「電動アシスト自転車」だ。出荷台数は右肩上がりで(図表12)、平均単価も上昇傾向にある(2006年4.8万円→2018年8.2万円)。電動アシスト自転車は、高齢者の利用や通学用途などもあり、必ずしも子育て世帯のみが購入しているわけではない。しかし、今、住宅街や街中では電動アシストのママチャリに未就学児を乗せた姿が散見される状況もある。また、平均単価が10万円近くにもなる比較的高額な商品の販売が伸びていることは、子育て世帯でも消費者全体でも世帯あたりの消費が必ずしも増えていない中では特筆すべき事象だ。

8 久我尚子「共働き・子育て世帯の消費実態(1)~(3)」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポートおよび基礎研レター(2017/3~2018/3)

子育て世帯の消費で増えているものには「共働き消費」もある。これは単純に子育て世帯で共働きが増えているためだ。

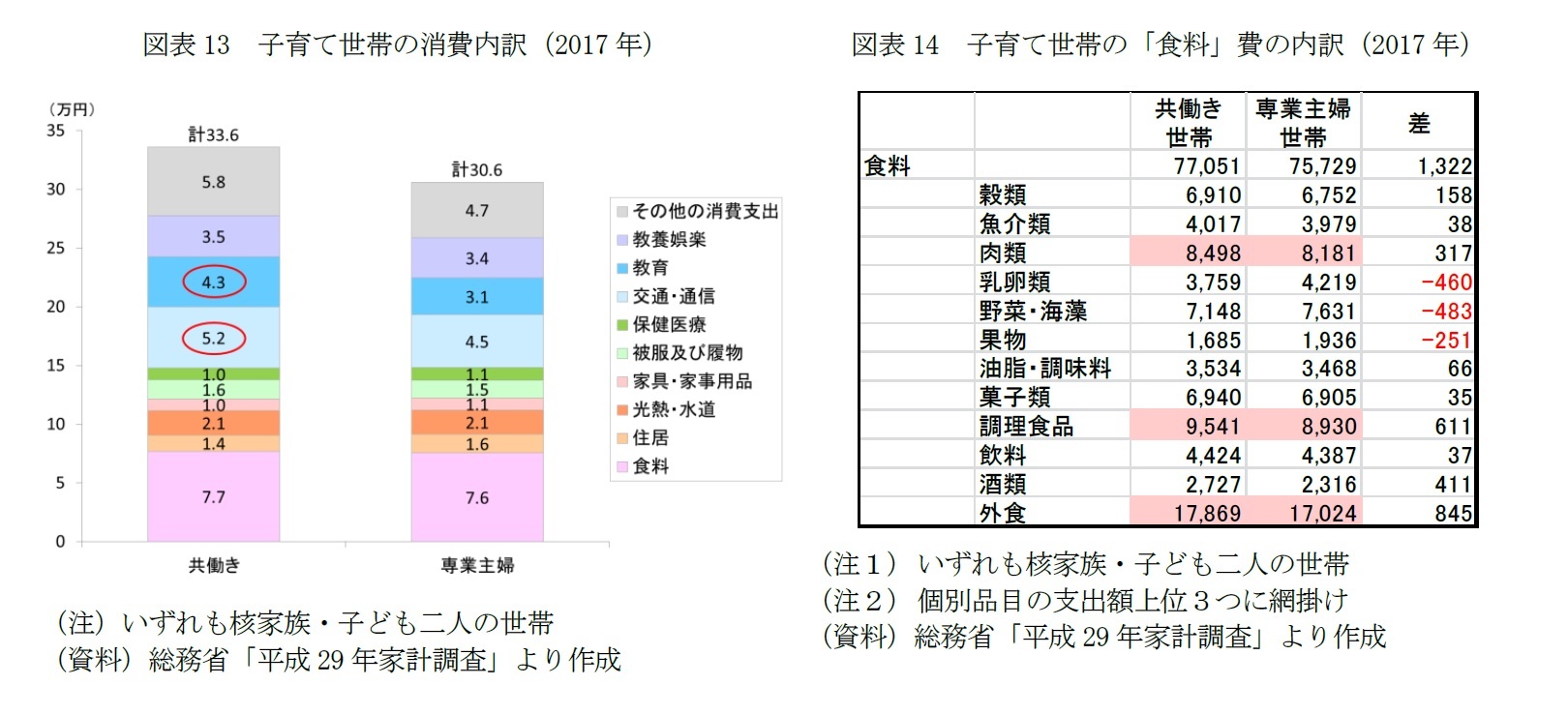

共働き消費の特徴は、専業主婦世帯と比べて子ども1人あたりの教育費が多いことや、世帯あたりの自動車や携帯電話保有台数が多いために自動車関係費や通信費がかさむこと、そして、食費の内訳で調理食品や外食が多いことだ(図表13・14)10。また、妻がフルタイムで働く共働き世帯ほど家事代行の利用も多い。時間がないために全体的に時短ニーズや代行ニーズが強い。また、最近、子どもの教育関連のサービスでは、平日に子どもの習いごとの送迎ができない共働き世帯に向けた習いごと送迎専用のタクシーサービスや習いごと教室が併設された小学生の学童保育が人気とも聞く。

4――おわりに~人口・世帯が減っても暮らしの変化に注目した商品・サービスの共有で市場拡大の余地も

以前に推計したように9、現在、家計消費は世帯数が未だ増加局面にあるために緩やかに増加しているが、世帯数が減少局面に入る2020年あたりから減少し始める。

今後、人口が減り世帯数も減る中で消費市場が縮小することは自然なこととも言える。しかし、本稿で見てきたように、この平成の30年余りの間に家族の形が変わることで、売れる商品や求められるサービスが変化している。従来から存在する商品であっても、消費者の暮らし方やニーズの変化に対応することで、むしろ拡大する市場もあるだろう。今後とも単身世帯の増加と高齢化、共働き世帯の増加は続く見込みであり、現在のところ、特に共働きに向けたサービスでは需要に対して供給が足りずにインフレ気味のものも見られる10。

人口が減り世帯数も減るとしても、まだ拡大の余地のある市場もある。また、人口が減り世帯数が減るとしても、一人あたり、あるいは世帯あたりの所得が増えれば消費は増える可能性もある。この点については、次稿で詳しく述べるが、平成の30年余りで経済力の増した女性に大きく期待できるのではないかと考えている。

9 久我尚子「増え行く単身世帯と消費市場への影響(1)」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2018/5/9)

10 前頁で簡単に触れたが、習いごと送迎専用のタクシーサービスは1回5千円、習いごと教室が併設された小学生の学童保育は月10万円を越えるものもあるが予約を受けきれないほどという話も聞く。また、保育園待機児童問題を見れば、保育サービスの需要に対して供給が足りていないことは明らかだ。

(2019年03月04日「基礎研レター」)

関連レポート

- コンビニは若者からシニアのものへ?~少子高齢化は「脅威」ではなく事業成長の「機会」にも

- 増え行く単身世帯と消費市場への影響(1)-家計消費は2020年頃をピークに減少、2040年には現在の1割減、うち単身世帯3割弱、高齢世帯が半数へ

- 共働き・子育て世帯の消費実態(1)-少子化でも世帯数は増加、収入減で消費抑制、貯蓄増と保険離れ

- 共働き・子育て世帯の消費実態(2)~食費や通信費など「必需的消費」が増え、娯楽費など「選択的消費」が減少、娯楽費の中ではじわり強まる 旅行ニーズ

- 共働き・子育て世帯の消費実態(3)~利便性重視志向の食生活、高い教育熱、クルマやスマホ所有が多く買い替え頻度も高い?時短・代行ニ ーズの理解が鍵。

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/08 | 若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/29 | 若者消費の現在地(2)選択肢があふれる時代の「選ばない消費」~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/22 | 若者消費の現在地(1)メリハリ消費の実態~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【平成における消費者の変容(1)-変わる家族の形と消費~コンパクト化する家族と消費、家族のモデル「標準世帯」の今】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

平成における消費者の変容(1)-変わる家族の形と消費~コンパクト化する家族と消費、家族のモデル「標準世帯」の今のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!