- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- 経営の中心にある健康経営-ファーストリテイリングの経営者人材育成の事例から

経営の中心にある健康経営-ファーストリテイリングの経営者人材育成の事例から

江木 聡

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――健康経営の原型

尚、健康経営は、健康という言葉に引っ張られて、健康経営をサイエンスと捉え、再現性が高い、つまり誰がやっても理詰めで同じ結論や効果を得られると考えてしまいがちである。健康経営は経営であるから、まず人によって異なる。人とは経営トップであり、また従業員の集団・個人の特性や企業風土でもある。もとより健康経営によって解決したい経営課題が企業ごとに異なる。従って、他社の事例から学べるものは、あくまで考え方やアプローチ方法にとどまるという理解に立った上で2、実際の事例を見ていこう。

1 「健康経営」は、特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標。

2 企業担当者が、優れた他社の経営の事例を聞いて「確かに優れた経営だが、ウチの会社じゃ無理だ」と溜息をついてしまうのは健康経営も同様である。健康経営を経営戦略と位置付けるならば、益々個々企業の文脈に依存する特殊解となる。この点については、経営学の著名テキスト、例えば三品和広(2006)「経営戦略を問い直す」ちくま新書、楠木健(2010)「ストーリーとしての経営戦略」東洋経済新報社、等が明快に論述している。

2――ファーストリテイリングの健康経営

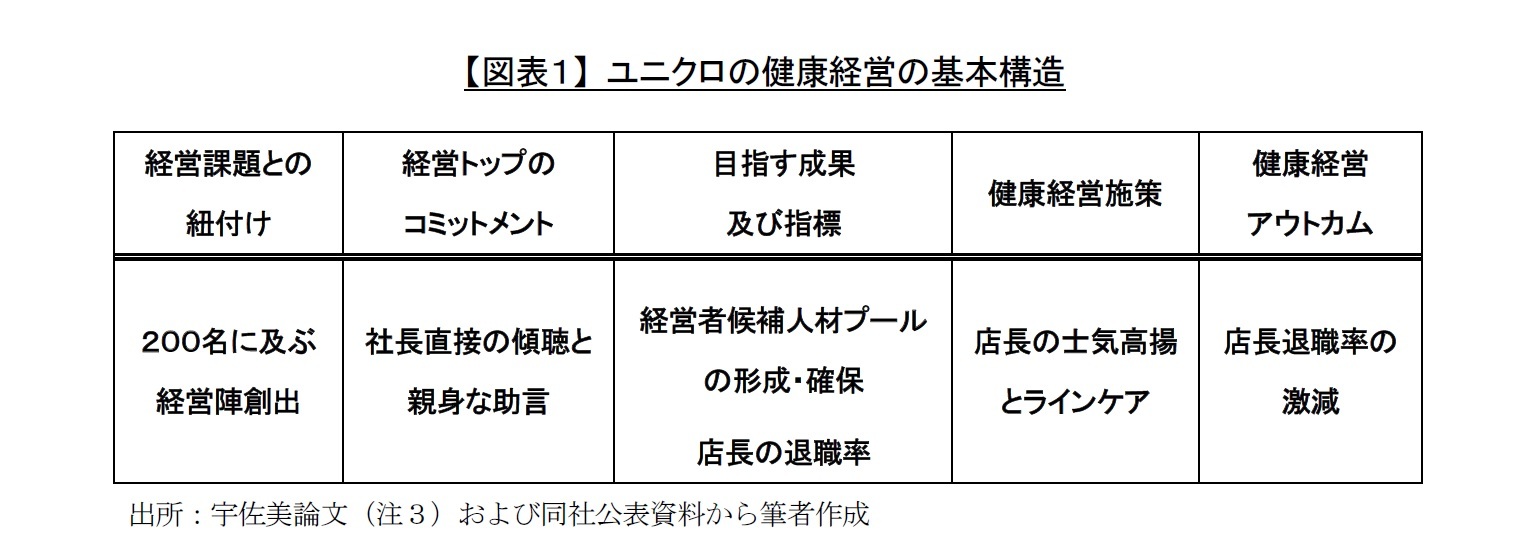

ユニクロは、創業から僅か34年間で売上2兆円を超える巨大企業に成長し、2020年に売上を3兆円にするため、「世界中どこでも経営ができる人材を200名作る」という意欲的な目標に取組んでいる。その実現のため2010年には社内に経営者育成の専門機関を設立した4。経営者育成の柱は、30代のマネージャークラスを3年間で経営者(役員あるいは上級部長グレード)に育成するもの(対象60名)と、20代を主な対象として経営ができる若手層を発掘・抜擢・育成する(対象60名)という2つの選抜プログラムである。また、幅広い層を対象とした人材教育の機会として、柳井社長とのミーティングや個別指導がある。このような取組み全般に柳井社長が深く関与しており、自身の仕事時間の3割を人材育成に割いており、今後はさらに5割に高めていく意向とされている。

健康経営の事例として筆者が注目するのは、同社が2013年に開始した「ダイレクトミーティング」(以下、直接対話)という柳井社長と日本の店長との直接対話である。800人を超える日本の店長を対象に、1回に30名の店長と対話する形式で、一巡するには1年以上を要する。この直接対話は、ありがちなお説教の場ではなく、店長一人ひとりの仕事に始まり、家族やプライベートに関わることを含む人生相談までを柳井社長本人が受ける。店長の中には親身になったアドバイスをもらい、感激のあまり泣き出す者が何人もいるという。この取組みを始めて以降、店長の退職率が激減したのである。

「これは経営者育成の一環あるいは離職防止であって、健康経営ではないのではないか」という指摘はもっともだろう。経営そのものとなっているために、一見すると健康経営には見えないのだ。次に、この取組みが健康経営であることを、拙稿「健康経営の基本構造」5で示した視点にも触れて解説していきたい。

3 ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー2017年4月号。同稿は、コーポレートガバナンスのホットイシューである後継者計画における経営人材育成という点でも大変示唆に富む。本稿にも関連する同社の経営者人材の育成については、拙稿「サクセッションプランニングの焦点―後継者計画の課題は決め方より育成にある―」(基礎研レポート2019年1月15日)も参照いただきたい。https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=60565?site=nli

4 FRMIC(First Retailing Management and Innovation Center)という国内外100名からなる組織。

5 「健康経営の基本構造」(研究員の眼2018年1月31日)https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=57777?site=nli

3――健康経営の基本構造

直接対話は、店長一人ひとりに向き合う「ラインケア」である。「ラインケア」とは、健康管理の視点から、部下が元気を失くしたり悩んでいることに気づけば、管理監督者が何らかの必要な対応を取ることをいう。「ラインケア」は厚労省「労働者の心の健康の保持増進ための指針」6に定められている4つのケアの一つであり、ユニクロの経営トップによる直接対話は店長のメンタル面の健康経営施策として、社内で最もランクの高い「ラインケア」となる。店長は経営トップの薫陶を受け、モチベーションを最高に高めて店舗に戻っていくという効果が期待されるだろう。

大企業では経営トップと従業員の距離が遠いため、社長と従業員の直接対話を設けている企業も少なくないと思われる。果たしてその中に「感激のあまり泣き出す者が何人もいる」ような対話がどれほどあるだろうか。柳井社長は経営者として、思い切って仕事を人に任せ、その「期待」を相手に届ける力が、他の経営者と比べ群を抜いていると評される7。このことが、「ラインケア」においても大きな効果につながっていると考えられる。

健康経営は経営課題を解決する事業活動であるから、経営目標とつながっている。そうでなければ、経営とは無関係のレクリエーション活動の一つになりかねない。経営課題の解決に向けた意味ある活動であるからこそ、経営トップの関与や経営資源の投入が行われ、現場でも実態の伴った活動となるのである。

ユニクロの経営目標は200人の経営人材を輩出することである。そのためには、経営者の予備軍であり、また選抜プログラムの候補人材ともなる店長が、人材プールとして形成され、しっかり確保される必要がある。逆に、店長の離職によって経営者候補の人材プールが崩れると、百人単位の経営者育成はその準備段階で覚束なくなってしまう。そこで、経営トップによる店長の士気高揚とともに、親身な傾聴と助言による全人格に及ぶケアを企図した直接対話が設けられていると考えられる。つまりこの取組みは、経営者候補の人材プールを確保するという点で、経営目標に紐付いている。

健康経営は、経営資源を投入して経営上の成果を追求する活動であるから、どういう姿が達成できれば自社の経営上の成果であるかを明確にして、達成を評価する指標とその目標水準を設定する。これにより達成状況に応じて取組みを改善することもできる。健康経営も事業活動であるから、企業における他の事業活動と立案・管理の手法は変わらない。

ユニクロの事例で目指す姿とは、店長が選抜プログラムの候補となっていくよう士気高く働き続けてもらうことで、経営者候補の人材プールを確保することであろう。重要な評価指標は退職率である。目指す水準は通常の経営でも段階的な目標を置くのが通常であるから、まず少なくとも現状水準からの改善を目指すことになるだろう。尚、店長からアンケートで取得したメンタルやストレスのデータを分析し、仮説を立てて介入し、結果を検証しながら取組みの改善を図っていくのがオーソドックスな健康経営だが、いずれにしてもユニクロの直接対話は短期間に大きな改善効果を得ている。

一方、ユニクロが直接対話に取り組んだ結果、退職が激減したということは、裏を返せば従前には一定の水準にあったことを意味している。急激な事業拡大が現場に歪みをもたらすのは常であり、その歪みは店舗経営者である店長に集約されてくる。さらにアパレル世界一を目指してインディテックス(ZARA)とH&Mを猛追する中にあって、店長はそれぞれ常に高い目標を負っているだろう。実際、ユニクロの店長が生易しい職務でないことは一般にも知られている8。また、ユニクロの店舗戦略は、展開する地域に合った「個店経営」の追求であるから、やはり店長が事業の要となる。従って、ユニクロでは店長の士気高揚と退職抑制それ自体が重要な経営課題でもある。柳井社長による直接対話は、経営者候補の確保にとどまらず、この重要な経営課題を経営トップ自らが解決しようとする健康経営であると見立てることができる。

健康経営の浸透とともに得られつつある知見がある。それは「経営トップが本当に従業員の健康を心配してくれていることが伝わると会社の景色が変わる」というものである。これは経営トップと従業員の距離が近い中小企業で起こっている。逆に、経営トップと従業員の距離が遠く、その意思が伝わるまでいくつも階層を経る大企業では一般にユニクロのような形で健康経営を実践することは難しい。ユニクロの事例は、巨大企業の健康経営であっても経営者次第で「会社の景色は変わる」のだという教訓を与えてくれる。尚、ユニクロの経営目標である経営人材育成の進展を見ると、現時点で経営人材の中核である執行役員だけでも50名を超える規模となっており、かつその大半は選抜プログラムの成果ともいえる30代、40代の若き経営者で構成されているようだ。

6 セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケアの4つで構成される。

7 河合太介「解説 柳井正(2015)『経営者になるためのノート』PHP研究所」。柳井社長は「『無茶苦茶な所もあって大変だけれど、なんとかして柳井さんの志をかなえてあげたい、一緒にかなえたい』と人に思わせてしまう力がある」という。

8 横田増生(2011)「ユニクロ帝国の光と影」文芸春秋社などを参照。

4――健康経営とは経営である

尚、本稿の執筆に当たって、富士通ゼネラル・佐藤光弘氏および玉山美紀子氏、フジクラ・浅野健一郎氏、吉野家ホールディングス・秋月大輔氏との議論の場から、経営手法としての健康経営について多くの貴重な示唆を得たことを記して、厚く謝意を表したい。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年02月04日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

江木 聡

江木 聡のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2019/03/05 | コーポレートガバナンス改革の現状と改革の分水嶺 | 江木 聡 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2019/02/04 | 経営の中心にある健康経営-ファーストリテイリングの経営者人材育成の事例から | 江木 聡 | 基礎研レター |

| 2019/02/04 | オフィス全面禁煙のコンプライ・オア・エクスプレイン-健康経営から全面禁煙を考える | 江木 聡 | 研究員の眼 |

| 2019/01/17 | 日米CEOの企業価値創造比較と後継者計画 | 江木 聡 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【経営の中心にある健康経営-ファーストリテイリングの経営者人材育成の事例から 】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

経営の中心にある健康経営-ファーストリテイリングの経営者人材育成の事例から のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!