- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 2019年度年金額改定の意味- 消費税増税前に調整の“ツケ”を解消し、健全化ペースが回復

2019年度年金額改定の意味- 消費税増税前に調整の“ツケ”を解消し、健全化ペースが回復

保険研究部 主席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査部長 兼任 中嶋 邦夫

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3 ―― 今後の注目点:2020年度と2021年度の年金額改定と消費税率引上げとの関係

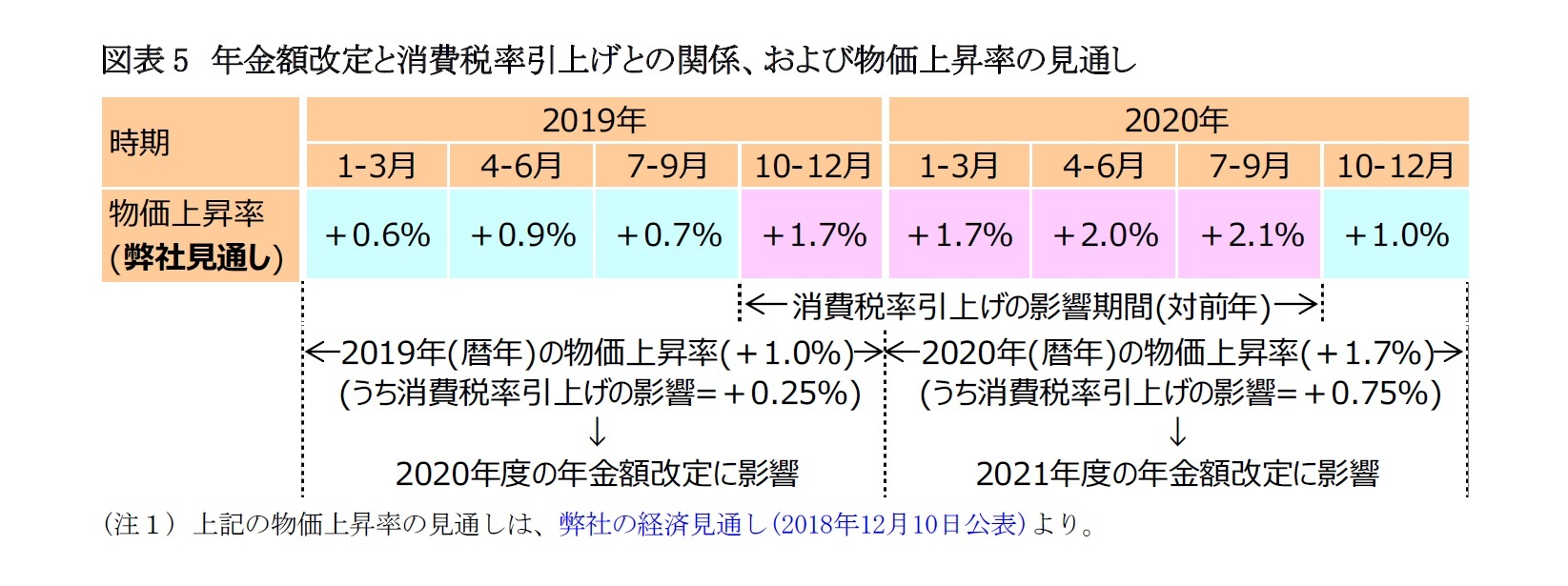

年金額の改定では、物価変動率と賃金変動率のいずれにも、前年(暦年)平均の物価上昇率が影響する9。そのため、2019年10月に実施される消費税率の引上げは、2020年度の改定に2019年9~12月の3か月分、2021年度の改定に2020年1~9月の9か月分が、影響する。

弊社の経済見通し(2018年12月10日公表)では、消費税率の引上げに伴う物価上昇率(前年比)の上昇は+1%ポイント程度と見込んでいる。仮に+1%ポイントだとすると、2020年度の改定には+0.25%ポイント(=+1%×(3か月÷12か月))、2021年度の改定には+0.75%ポイント(=+1%×(9か月÷12か月))、影響する計算になる(図表5)。

9 p.2で述べた本則の改定率は、物価変動率と賃金変動率の大小関係などによって物価変動率と賃金変動率のどちらが採用されるかが変わる。しかし、本稿の脚注3に記載したとおり、賃金変動率の算定には物価変動率が反映されるため、物価変動率と賃金変動率のどちらが採用されても、物価変動率(前年(暦年)平均の物価上昇率)が影響すると言える。

物価変動率がプラスで賃金変動率がマイナスのケースは本則の改定率がゼロとなるため物価変動率が影響しないが、近年の賃金の動向や、消費税率の引上げが影響する期間では物価変動率が+1%以上になる見通しであることを踏まえれば、このケースになる可能性は低いと思われる。

このように、消費税率の引上げに伴う物価の上昇は2020~2021年度の年金額の改定に影響するが、最終的にどの程度影響するかは、年金額改定のもう1つの要素になっている年金財政健全化のための調整率(マクロ経済スライドのスライド調整率)の大きさによって決まる。

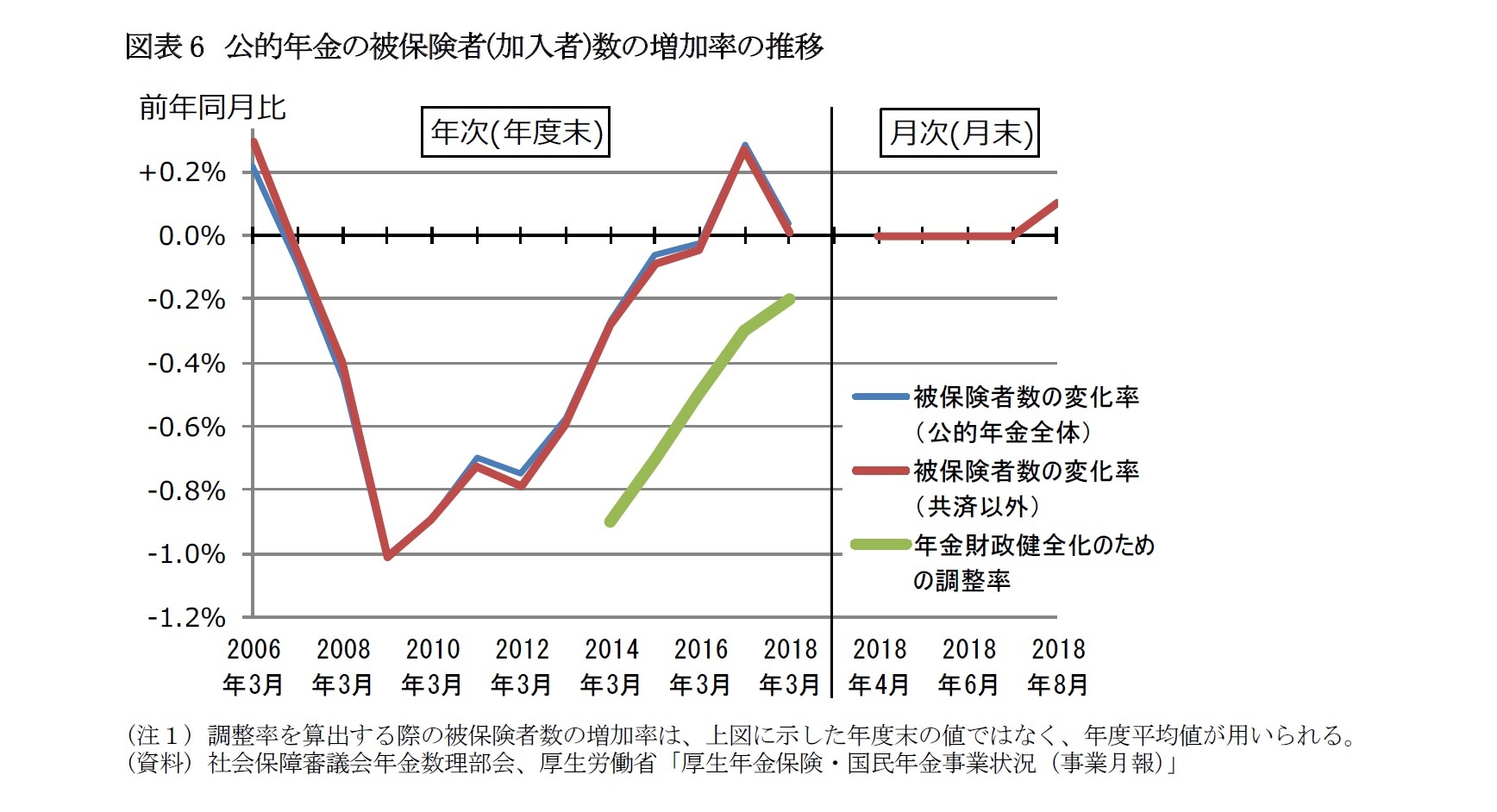

年金財政健全化のための調整率は、公的年金の全被保険者(加入者)数の増加率の実績(2~4年度前の平均)と、引退世代の平均余命の伸びを勘案して設定された一定率(-0.3%で固定)との合計である。公的年金の全被保険者数の増加率の推移を見ると、2009年度末(2010年3月)から減少率の縮小が続き、2016年度末(2017年3月)には増加に転じた(図表6)10。この動きに連動して11、年金財政健全化のための調整率のマイナス幅も縮小を続け、今回(2019年度)の改定では-0.2%にとどまった。調整率は、全被保険者数の増加率に平均余命の伸び分の-0.3%を加えたものなので、今回(2019年度)の改定で用いられた全被保険者数の増加率(2015~2017年度の平均)は、逆算すれば+0.1%(=(-0.2%)-(-0.3%))だったことになる。

2018年度の被保険者数(共済以外)の増加率12は、±0.0%~+0.1%で推移している。そのため、2020~2021年度の全被保険者数の増加率(2~4年度前の平均)は+0.1%程度になると思われる。調整率は、これに平均余命の伸び分(-0.3%)を加え、-0.2%程度になると見込まれる。

10 近年の動向の詳細と年金財政への長期的な影響については、拙稿(「最近の雇用情勢と公的年金財政への影響」『ニッセイ年金ストラテジー』2017年9月号 (Vol.255), pp.2-3.)を参照

11 年金財政健全化のための調整率を算出する際の被保険者数の増加率(2~4年度前の平均)は、図表6に示した年度末の増加率ではなく、年度平均(12か月の被保険者数の平均)の増加率が用いられる。

12 2018年度の各月については公務員共済等の動向が分からないため、共済以外の動向を確認。共済以外の被保険者数は公的年金全体の93%を安定的に占めているため、共済以外の被保険者数の増加率は全被保険者数の増加率とほぼ一致する。

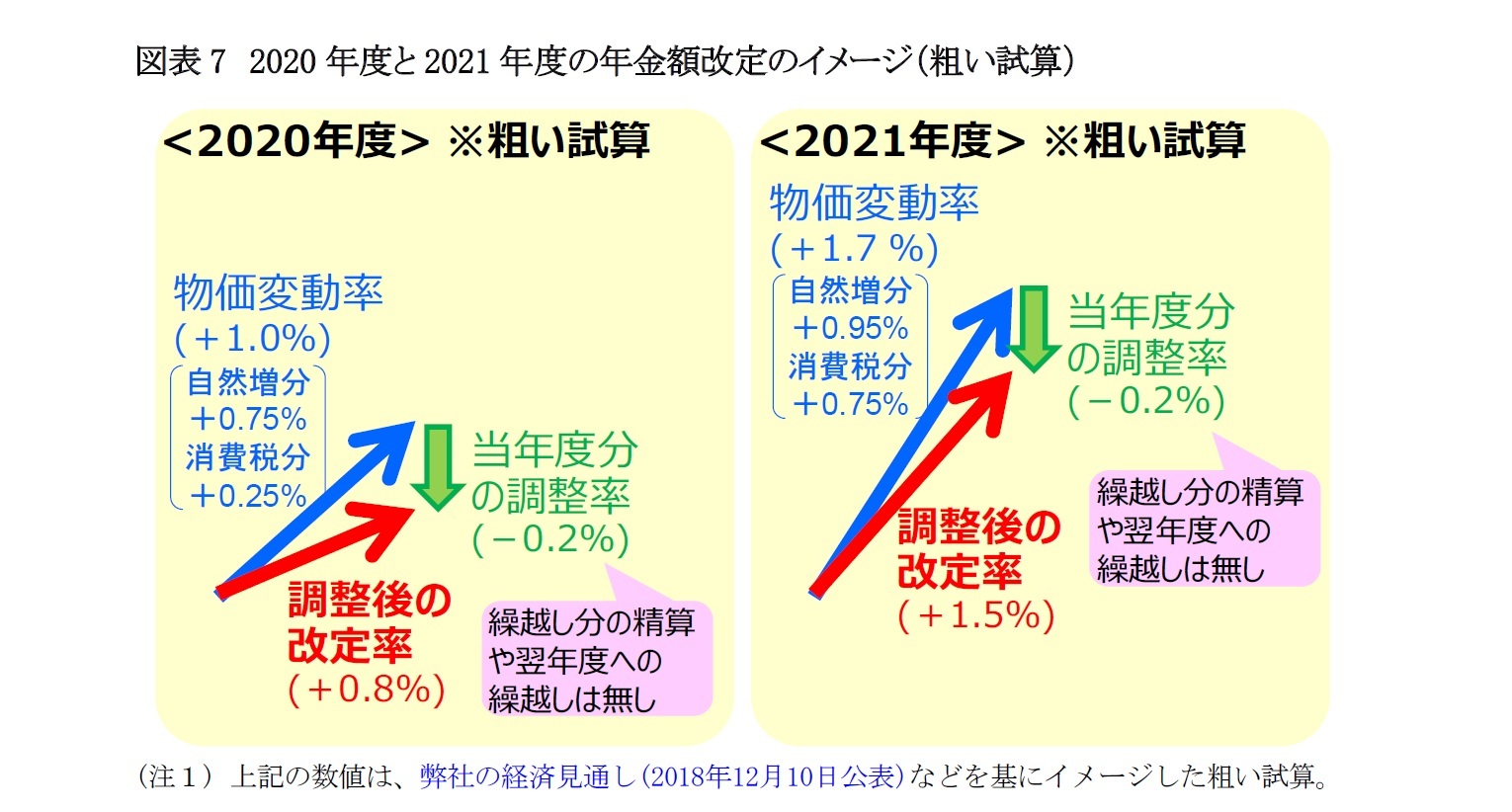

最終的な年金額の改定率は、本則の改定率に、年金財政健全化のための調整率(マクロ経済スライドのスライド調整率)を加味したものである。消費税率引上げの影響を考えるためには、物価変動率(前年(暦年)平均の物価上昇率)と調整率との関係に着目する必要がある。

2020年度の改定では、消費税率引上げの影響は3か月分だけ物価変動率に反映する。弊社の経済見通しに基づけば、物価変動率は+1.0%になる見通しで、そのうち消費税率の引上げの影響を除く自然増が+0.75%分、消費税率の引上げの影響(3か月分)が+0.25%分となる(図表7)。一方、2020年度の調整率は-0.2%程度で、物価変動率のうち自然増分(+0.75%)の内枠になる計算である。調整率が自然増分の内枠ということは、調整率が消費税率の引上げの影響分にまでは食い込んでいないこと、言い換えれば、消費税率の引上げの影響分(+0.25%)は調整後の改定率(+0.8%)にきちんと反映されている、という意味である。2021年度の改定についても、調整率は-0.2%程度で、物価変動率のうち自然増分(+0.95%)の内枠になる計算で、消費税率の引上げの影響分(+0.75%)は調整後の改定率(+1.5%)にきちんと反映されていると言える。

13 例えば今回の消費税率引上げでは、2019年10月から物価が上がると予想されるが、その物価上昇の反映は2020年4月分の年金額(実際には2020年5月に振込)から、かつ物価上昇の反映は3か月分に限られる(図表5)。残る9か月分の物価上昇の反映は、2021年4月分の年金額(実際には2021年5月に振込)からになる。

なお、2019年10月の消費税率引上げの財源を活用して、年金額が少ない高齢者等を対象にした「年金生活者支援給付金」が、恒久的な制度として始まる。

(2019年01月23日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1859

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年11月05日

子どもにもっと「芸術の秋」を~より多くの子どもに機会を提供するには、企業による貢献も欠かせない。ニッセイ名作シリーズは今年で62年~ -

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2019年度年金額改定の意味- 消費税増税前に調整の“ツケ”を解消し、健全化ペースが回復】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2019年度年金額改定の意味- 消費税増税前に調整の“ツケ”を解消し、健全化ペースが回復のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!