- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2018・2019年度経済見通し(18年8月)

2018年08月13日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2. 実質成長率は2018年度1.1%、2019年度0.8%を予想

(企業部門主導の成長が続くが、成長率は徐々に低下へ)

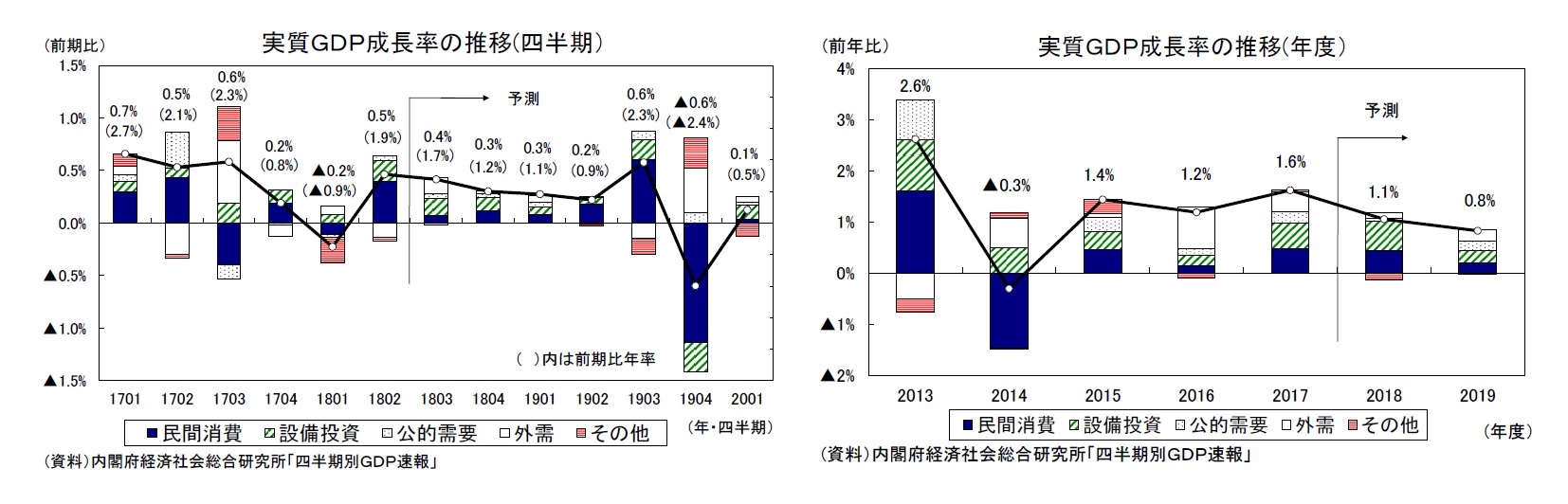

2018年4-6月期の実質GDPは2四半期ぶりのプラス成長となり、国内需要の柱である消費、設備がともに高い伸びとなったことから、民需主導で潜在成長率を明確に上回る高成長となった。輸出は2018年に入ってから伸びが鈍化しているが、海外経済の回復を背景とした増加基調は維持されている。

2018年7-9月期は設備投資の好調が続く中、住宅投資が5四半期ぶりに増加に転じること、輸出が伸びを高めることなどから、前期比年率1.7%と潜在成長率を上回る成長を予想している。一方、民間消費は2018年4-6月期には前期比0.7%の高い伸びとなったが、2017年度入り後は増加と減少を繰り返しており、均してみれば緩やかな持ち直しにとどまっている。2018年7-9月期は、猛暑がエアコン、アイスクリーム、飲料などの季節商品の需要を押し上げる一方、酷暑による外出の手控えがサービスを中心に消費を抑制すること、生鮮野菜の価格高騰によって家計の実質購買力が低下することなどから、4-6月期から伸びが大きく低下する可能性が高い。

日本経済は、先行きも企業部門(輸出+設備投資)主導の成長が続くことが予想される。ただし、消費の低迷が続く中、原材料費、人件費上昇によるコスト増から企業収益の伸びが鈍化することに伴い設備投資が減速することなどから、経済成長率は徐々に低下するだろう。

2019年度は10月に消費税率引き上げ(8%→10%)が予定されているが、前回(2014年度:5%→8%)よりも税率の引き上げ幅が小さいこと、飲食料品(酒類と外食を除く)及び新聞に対する軽減税率、教育無償化、年金生活者支援給付金などが予定されていることから、景気への悪影響は前回よりも小さくなるだろう。また、税率引き上げは2019年度下期からとなるため、年度ベースの影響は2019年度、2020年度ともに1%分(軽減税率導入を考慮すると0.75%分)となる。さらに、消費増税前後には駆け込み需要とその反動減が発生するが、年度途中での引き上げとなるため、駆け込み需要とその反動減は2019年度内でほぼ相殺されることが想定される。

2014年度の実質GDP成長率は消費税率引き上げによる悪影響を主因として▲0.3%のマイナス成長となった。2019年度は消費税率引き上げの影響が前回よりも小さいことに加え、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う押し上げ効果も期待されることから、経済成長率が大きく落ち込むことは避けられるだろう。実質GDP成長率は2018年度が1.1%、2019年度が0.8%と予想する。

2018年4-6月期の実質GDPは2四半期ぶりのプラス成長となり、国内需要の柱である消費、設備がともに高い伸びとなったことから、民需主導で潜在成長率を明確に上回る高成長となった。輸出は2018年に入ってから伸びが鈍化しているが、海外経済の回復を背景とした増加基調は維持されている。

2018年7-9月期は設備投資の好調が続く中、住宅投資が5四半期ぶりに増加に転じること、輸出が伸びを高めることなどから、前期比年率1.7%と潜在成長率を上回る成長を予想している。一方、民間消費は2018年4-6月期には前期比0.7%の高い伸びとなったが、2017年度入り後は増加と減少を繰り返しており、均してみれば緩やかな持ち直しにとどまっている。2018年7-9月期は、猛暑がエアコン、アイスクリーム、飲料などの季節商品の需要を押し上げる一方、酷暑による外出の手控えがサービスを中心に消費を抑制すること、生鮮野菜の価格高騰によって家計の実質購買力が低下することなどから、4-6月期から伸びが大きく低下する可能性が高い。

日本経済は、先行きも企業部門(輸出+設備投資)主導の成長が続くことが予想される。ただし、消費の低迷が続く中、原材料費、人件費上昇によるコスト増から企業収益の伸びが鈍化することに伴い設備投資が減速することなどから、経済成長率は徐々に低下するだろう。

2019年度は10月に消費税率引き上げ(8%→10%)が予定されているが、前回(2014年度:5%→8%)よりも税率の引き上げ幅が小さいこと、飲食料品(酒類と外食を除く)及び新聞に対する軽減税率、教育無償化、年金生活者支援給付金などが予定されていることから、景気への悪影響は前回よりも小さくなるだろう。また、税率引き上げは2019年度下期からとなるため、年度ベースの影響は2019年度、2020年度ともに1%分(軽減税率導入を考慮すると0.75%分)となる。さらに、消費増税前後には駆け込み需要とその反動減が発生するが、年度途中での引き上げとなるため、駆け込み需要とその反動減は2019年度内でほぼ相殺されることが想定される。

2014年度の実質GDP成長率は消費税率引き上げによる悪影響を主因として▲0.3%のマイナス成長となった。2019年度は消費税率引き上げの影響が前回よりも小さいことに加え、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う押し上げ効果も期待されることから、経済成長率が大きく落ち込むことは避けられるだろう。実質GDP成長率は2018年度が1.1%、2019年度が0.8%と予想する。

(消費の本格回復は見込めず)

実質GDP成長率の予想を需要項目別にみると、民間消費は2018年度が前年比0.8%、2019年度が同0.4%と予想する。

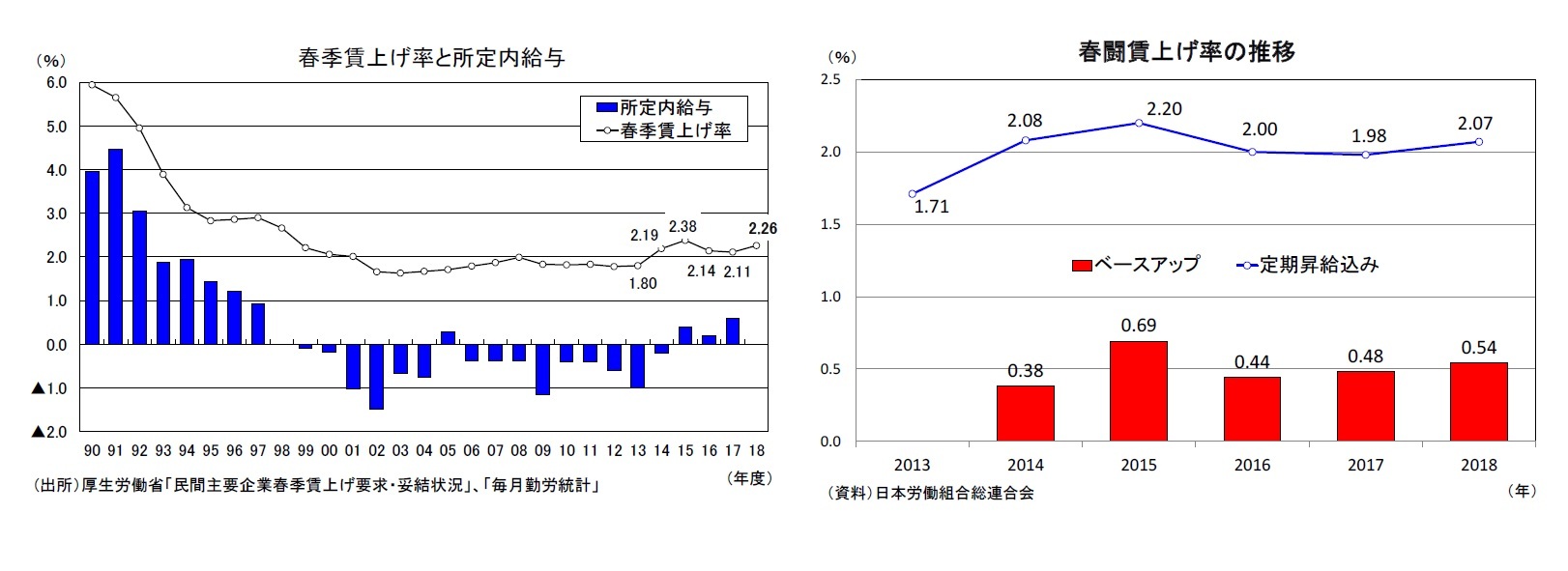

厚生労働省が8/3に公表した「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」によれば、2018年の賃上げ率は2.26%となり2017年の2.11%を0.15ポイント上回った。3年ぶりに前年を上回ったものの、アベノミクス開始後最も高い伸びとなった2015年(2.38%)を下回った。また、連合が集計している定期昇給分を除くベースアップで見ても、2018年春闘の最終結果は0.54%と2017年の0.48%を若干上回ったものの、2015年の0.69%を下回る水準にとどまった。

実質GDP成長率の予想を需要項目別にみると、民間消費は2018年度が前年比0.8%、2019年度が同0.4%と予想する。

厚生労働省が8/3に公表した「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」によれば、2018年の賃上げ率は2.26%となり2017年の2.11%を0.15ポイント上回った。3年ぶりに前年を上回ったものの、アベノミクス開始後最も高い伸びとなった2015年(2.38%)を下回った。また、連合が集計している定期昇給分を除くベースアップで見ても、2018年春闘の最終結果は0.54%と2017年の0.48%を若干上回ったものの、2015年の0.69%を下回る水準にとどまった。

一方、すでに発表されている各機関の2018年夏のボーナス調査は前年に比べて大幅に増加するとの結果が多く、夏季賞与の一部が反映される毎月勤労統計(厚生労働省)の6月の特別給与も前年比7.0%(速報値)の大幅増加となった。

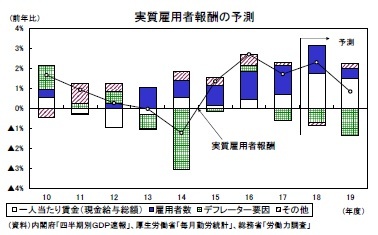

2018年度は春闘賃上げ率との連動性が高い所定内給与の伸びは限定的にとどまるものの、好調な企業収益を背景にボーナスの伸びが大きく高まることから、名目雇用者報酬は前年比3.0%と2017年度の同2.3%から伸びを大きく高めるだろう。ただし、2018年入り後の雇用者報酬の伸びは推計に用いられる「毎月勤労統計」(厚生労働省)の賃金がサンプル替えなどによって実態よりも伸びが高めに出ていることが影響している可能性が高いことには注意が必要だ1。

2018年度は春闘賃上げ率との連動性が高い所定内給与の伸びは限定的にとどまるものの、好調な企業収益を背景にボーナスの伸びが大きく高まることから、名目雇用者報酬は前年比3.0%と2017年度の同2.3%から伸びを大きく高めるだろう。ただし、2018年入り後の雇用者報酬の伸びは推計に用いられる「毎月勤労統計」(厚生労働省)の賃金がサンプル替えなどによって実態よりも伸びが高めに出ていることが影響している可能性が高いことには注意が必要だ1。

2019年度は春闘賃上げ率が前年を上回り所定内給与の伸びは若干高まるものの、企業収益の改善ペース鈍化を受けてボーナスの伸びが低下すること、労働供給制約の問題などから雇用者数の伸びも鈍化することから、名目雇用者報酬の伸びは前年比2.2%と2018年度から低下するだろう。また、2019年度は消費税率引き上げによって物価上昇率が高まるため、実質雇用者報酬の伸びは前年比0.8%と2018年度の同2.3%から大きく低下するだろう。

2019年度は春闘賃上げ率が前年を上回り所定内給与の伸びは若干高まるものの、企業収益の改善ペース鈍化を受けてボーナスの伸びが低下すること、労働供給制約の問題などから雇用者数の伸びも鈍化することから、名目雇用者報酬の伸びは前年比2.2%と2018年度から低下するだろう。また、2019年度は消費税率引き上げによって物価上昇率が高まるため、実質雇用者報酬の伸びは前年比0.8%と2018年度の同2.3%から大きく低下するだろう。さらに、利子収入の低迷、年金給付の抑制などから、家計の可処分所得の伸びは引き続き雇用者報酬の伸びを大きく下回る。実質可処分所得の伸び悩みを背景として消費は低調な推移が続くことが予想される。

1 詳細はWeeklyエコノミスト・レター2018-08-10「QE速報:4-6月期の実質GDPは前期比0.5%(年率1.9%)」をご覧ください

(設備投資は2019年度にかけて減速へ)

設備投資は堅調な推移が続いているが、前述したように必ずしも企業の投資スタンスが積極化しているわけではないため、企業収益の動向が先行きの設備投資を大きく左右することになる。

設備投資は堅調な推移が続いているが、前述したように必ずしも企業の投資スタンスが積極化しているわけではないため、企業収益の動向が先行きの設備投資を大きく左右することになる。

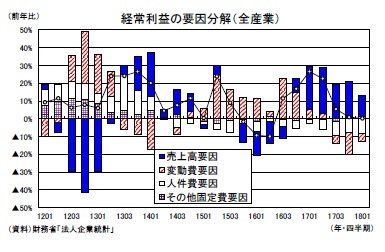

企業収益は好調を続けてきたが、ここにきて原油価格上昇を主因とした原材料費上昇や人手不足に伴う人件費上昇が収益の下押し要因になっている。法人企業統計の経常利益の伸びを要因分解すると、2016年10-12月期以降、売上高の増加がプラスとなる一方で、ここにきて人件費によるマイナス幅が拡大していることに加え、変動費要因が2017年7-9月期以降、経常利益の押し下げ要因となっている。売上高経常利益率は2016年後半から2017年前半にかけて大幅に改善したが、2017年後半以降は前年に比べて悪化しており、利益率の改善によって収益が急回復する局面はすでに過ぎている。

企業収益は好調を続けてきたが、ここにきて原油価格上昇を主因とした原材料費上昇や人手不足に伴う人件費上昇が収益の下押し要因になっている。法人企業統計の経常利益の伸びを要因分解すると、2016年10-12月期以降、売上高の増加がプラスとなる一方で、ここにきて人件費によるマイナス幅が拡大していることに加え、変動費要因が2017年7-9月期以降、経常利益の押し下げ要因となっている。売上高経常利益率は2016年後半から2017年前半にかけて大幅に改善したが、2017年後半以降は前年に比べて悪化しており、利益率の改善によって収益が急回復する局面はすでに過ぎている。2018年度の経常利益は、原材料費や人件費などのコスト増によって、2017年度の大幅増益から伸びが鈍化する公算が大きい。米中貿易戦争の激化による世界貿易の停滞が、輸出や企業収益の下振れにつながるリスクも高まっている。経常利益に対する設備投資の比率が変わらなければ、企業収益の低迷に連動する形で設備投資も減速するだろう。

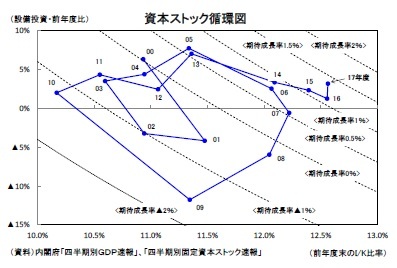

これは、ある期待成長率のもとで、資本係数の上昇率と減耗率を一定と仮定した場合、前期末の設備投資/資本ストック比率(I/K比率)と設備投資の伸び率との間に双曲線で表される関係があることを示している。

GDP統計の設備投資と固定資本ストック速報を用いて資本ストック循環図を描くと、2014年度から2016年度にかけて、設備投資の伸び率とI/K比率の組み合わせは概ね期待成長率1%に対応する双曲線上を移動したが、2017年度はI/K比率がほとんど変わらない中で設備投資の伸びが高まったため、期待成長率1.5%に対応する双曲線上に近づいた。

GDP統計の設備投資と固定資本ストック速報を用いて資本ストック循環図を描くと、2014年度から2016年度にかけて、設備投資の伸び率とI/K比率の組み合わせは概ね期待成長率1%に対応する双曲線上を移動したが、2017年度はI/K比率がほとんど変わらない中で設備投資の伸びが高まったため、期待成長率1.5%に対応する双曲線上に近づいた。

内閣府の「企業行動に関するアンケート調査(2017年度)」では、今後5年間の実質経済成長率の見通し(いわゆる期待成長率)が1.1%となっていること、日本銀行、内閣府が推計する直近の潜在成長率がそれぞれ0.85%、1.0%であることを踏まえれば、2014~2016年度の設備投資の拡大ペースは期待成長率や潜在成長率と整合的なものだったが、2017年度の設備投資は適正水準をやや上回るペースで拡大したという見方が出来る。

内閣府の「企業行動に関するアンケート調査(2017年度)」では、今後5年間の実質経済成長率の見通し(いわゆる期待成長率)が1.1%となっていること、日本銀行、内閣府が推計する直近の潜在成長率がそれぞれ0.85%、1.0%であることを踏まえれば、2014~2016年度の設備投資の拡大ペースは期待成長率や潜在成長率と整合的なものだったが、2017年度の設備投資は適正水準をやや上回るペースで拡大したという見方が出来る。2017年度末のI/K比率は12.8%であり、期待成長率1%の双曲線上にのるためには、2018年度の設備投資の伸びがゼロ%程度まで急減速する必要がある。もちろん、資本ストック循環は常に双曲線上を動くわけではなく、短期的な景気変動に対応する形で双曲線の周りを循環するため、当面期待成長率1%の双曲線の上方に位置することは十分にありうる。また、今後高い成長が続き企業の期待成長率がさらに高まることによって、設備投資の適正水準自体が高くなる(双曲線が右上方にシフト)可能性も否定できない。ただ、期待成長率が短期間で大きく高まることは考えにくく、足もとの期待成長率を前提とすれば、設備投資の伸びが今後さらに加速することは、資本ストックの過剰な積み上がりを招く可能性を高めるだろう。

日銀短観の設備投資計画は先行きの設備投資の拡大ペース加速を示唆するものとなっており、設備投資は当面高めの伸びが続く公算が大きい。しかし、企業の投資スタンスが必ずしも積極化しているわけではないこと、設備投資拡大の主因となってきた企業収益の改善ペースが鈍化すること、資本ストックの調整圧力が高まりつつあること等を踏まえれば、2019年に入ると設備投資の拡大ペースは鈍化する可能性が高い。設備投資は2017年度の前年比3.1%から2018年度は同3.6%へと伸びを高めるが、2019年度は同1.5%へ減速すると予想する。

(2018年08月13日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2018・2019年度経済見通し(18年8月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2018・2019年度経済見通し(18年8月)のレポート Topへ

)、減耗率(

)、減耗率( )の間には以下のような関係が成り立つ。

)の間には以下のような関係が成り立つ。

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!