- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 2017年度生命保険決算の概要-低金利から始まる貯蓄性商品の減少と外債へのシフト

2017年度生命保険決算の概要-低金利から始まる貯蓄性商品の減少と外債へのシフト

保険研究部 主任研究員 年金総合リサーチセンター・気候変動リサーチセンター兼任 安井 義浩

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3|当期利益は増加~引き続き内部留保に重点をおくが、配当も安定的な水準

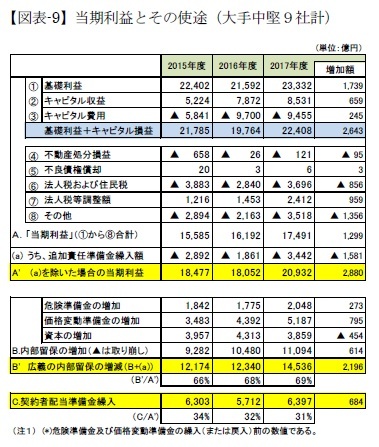

3|当期利益は増加~引き続き内部留保に重点をおくが、配当も安定的な水準次に当期利益の動きである。基礎利益、当期利益ともに増加した。以下、当期利益を構成する、基礎利益、キャピタル損益、特別損益の状況を概観し、その後、当期利益の使途を見る。(図表-9)

基礎利益(①)、キャピタル損益(②+③)とも増加し、その合計額は22,408億円と対前年度+2,643億円の増加となった。また、「⑧その他」のほとんどを占めるのが、追加責任準備金(逆ざや負担に備えるため、予定利率よりも低い評価利率を用いて責任準備金を高めに評価したことによる差額分。これが平均予定利率を下げる効果を発揮し、逆ざや解消の早期化に貢献してきた。)の繰入額である。9社中7社が、個人年金など貯蓄性の高い商品を対象として繰入を行なっており、その水準は前年度以上である。

危険準備金や価格変動準備金の繰入・戻入は、基本的には保険業法に基づく統一の積立ルールに沿っているとはいえ、そのルールの範囲内での政策判断の余地はある。それを見るため、これらを繰入・戻入する前のベースに修正した「当期利益」(表中(A))は前年度より増加して17,491億円となっている。同じく政策要素の強い追加責任準備金を積み立てる前の状態に、さらに戻せば、20,932億円(A')と、前年度より増加している実態といえる。

さてこうした利益の使途であるが、ここ数年は価格変動準備金を中心に増加している(内部留保の増加(B))。これに、前年度ほどではないとはいえ、先に述べた追加的責任準備金繰入を加算した実質的な内部留保の増加額(B’)も14,536億円と、前年度以上の積み増しとなった。

一方、配当であるが、6,397億円が還元(株式会社の契約者配当を含む)されることとなった。

このような見方をすれば、2017年度は「実質的な利益」の69%が内部留保に、残り31%が配当にまわっているとみることができ、引き続き内部留保の充実により重点がおかれている。

配当還元の金額は、対前年684億円増加している。9社中7社が、危険差益関係で増配する一方で、1社が利差関係の配当を減配する予定となっている。

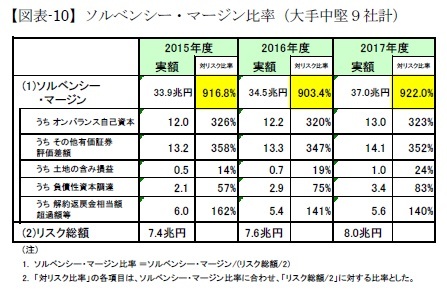

ストックベースの健全性指標であるソルベンシー・マージン比率(9社合計ベース)をみたものが図表-10である。ソルベンシー・マージン総額と保有リスクとの関係を見るため、形式的に9社計で算出した比率は前年度の903.4%から922.0%へと上昇し引き続き高水準にある。

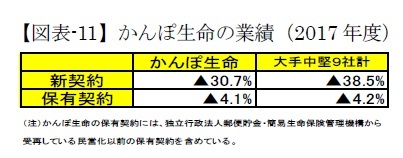

3――かんぽ生命の状況

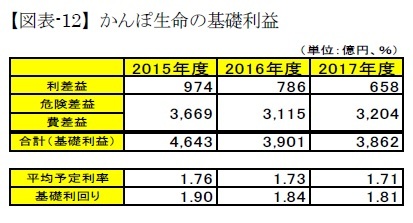

基礎利益の状況は次のとおりである。(図表-12)

基礎利益の状況は次のとおりである。(図表-12)利差益が658億円へと減少している。平均予定利率は低下したものの、基礎利回りの低下幅のほうが大きい。危険差と費差の内訳は開示されなくなっているが、両者合計では微増となっている。

かんぽ生命の資産運用は、有価証券については、国債・地方債・社債がほとんどを占めており、中でも国債の構成比が有価証券全体の66%となっている(前年度は67%)。株式への投資はほとんどない。この点は他の伝統的な大手中堅生保とは異なる、より安全性を重視した運用ポートフォリオとなっている(9社計で有価証券中国債の構成比は41%)。

そうしたこともあり、基礎利回りが低い反面、ソルベンシー・マージン比率は高い。2017年度は1,130.5%へと低下した(前年度は1,289.1%)ものの、もともと高い水準にある。こうした高水準は、リスク性資産の構成割合が従来から低いことに加え、内部留保が厚いことに起因する。例えば、民営化前の旧簡易保険契約(貯金・簡易生命保険管理機構からかんぽ生命が受再している形態)を含め2.1兆円の危険準備金を保有している。かんぽ生命を除く民間生保41社の合計額が、ここ3年増加してきても4.6兆円であることからも、水準の厚さがうかがえる。また逆ざやに備えるための追加責任準備金が累計で5.9兆円と、引き続き厚い水準にある。

4――(トピックス)低金利がもたらす各方面への影響

2017年4月に、昨今の金利水準を踏まえて、標準利率が1%から0.25%に引き下げられ、1年後の2018年4月には、標準死亡率が国民の長寿化にあわせて11年ぶりに引き下げられた。これらは直接には、責任準備金の積立水準を規制するものである。すなわち「責任準備金だけ(標準利率という低い予定利率で計算した)高い水準を積み立てること。それをクリアできるなら、少々高い予定利率の(=保険料が安い)保険を販売してもいい(実際には無理だろうけど)。」という趣旨のものである。

というように、実際には保険料水準も間接的に規制されている。要求される準備金を積み立てる財源は、保険料収入を差し置いては見当たらないからである。(ただし、標準利率については、そう簡単には引き上げられない現行算出ルールであるため、今後金利が上昇したとき、充分な運用利益によって、責任準備金を積み立てられる状況があり得るかもしれない。)

この改定を受けて、2017年前後から、各社各様の対応が、改定時期・対象商品・内容においてなされてきている。

まず、標準利率の引き下げに対応しては、多くの会社が予定利率を引き下げて保険料を値上げした。

その結果、特に貯蓄性商品は顧客からみて魅力ないものになった。あるいはそれでも保険会社の資産運用が追いつかないために、一時的に売り止め、という対応も標準利率引き下げの前後から目立つようになった。このことが2017年度決算においては新契約・保険料収入の大幅減少というかたちで現れた。一般には、新契約・保有契約の増加は、保険料収入の増加をもたらすという望ましいことで、逆に販売業績の不振は忌むべきことという見方は普通だが、この場合は下手に販売業績がいいことより、よほど健全なことだといえる。(=できもしない運用利回りを約束する契約が増加するのは大問題。そうやって何社も破綻した苦い過去がある。)

その際、一昔前であれば、すべての販売商品一律に予定利率を引き下げたところだろうが、現在はシステム上の対応も可能になったからというような事情も含め、ひとつの会社の中でも、ある商品は影響が大きい(例えば個人年金)ので引き下げるが、別のある商品(例えば定期保険)はあまり影響しないので予定利率を変えないなどの措置もとられた。これは翌年(21018.4)に死亡率の引き下げも既に視野に入っていたからそうしたのかもしれない。

次の標準死亡率の改定への対応は、まだ全社の状況がみえていない、現在進行形の話である。

一部の会社は、これまでの死亡率引き下げ時と同様に、2018年4月の新契約から保険料を値下げした。その際4月からの保険料値下げがわかっていると、それまで加入を控えるなど販売業績に響くので、3月から既に引き下げた会社もあるようだ。

国内大手のいくつかの会社は、まだ保険料引き下げを発表していない。こうした会社は2018~2019の新商品の発売などに、初めて改定後の低い死亡率を適用するようである。こうした新商品のキーワードは「健康増進」ということのようで、健康診断の結果や運動などの健康への取り組み状況を、新契約時や契約途中で反映した保険料や還元を行うものになりそうだ。(なお、これは新聞報道などによる推測であって、まだ正式な発表はない。)

従って、「料率改定」ではなく、「新商品の発表」という形になりそうなので、料率引き下げとしては目立たない。これも各社横並びの保険料だった一昔前ならば、到底とりえない(自分の会社だけ値下げしないと受けとられては、販売上大きなマイナスだ!)やり方ではあるが、現在は、保障内容の違いもあって、厳密な保険料の比較などなしえない状況になっているので、とりうる政策であろう。

ところで、今回の死亡率の引き下げは、「長生きする」ことの反映なので、死亡保険の保険料は安くなるが、第3分野(医療保険)は、「長生きするが、病気にはなる」状況が反映されるので、そうなると医療保険の保険料は高くなるはずである。実際いくつかの会社の保険料改定例を眺めてみると、医療保険はわずかに値上げになっている例がある。実際には、もっと大幅に値上げになるべきところを、現状においては医療保険は右肩上がりの成長をしている分野であるので、値上げ水準を相当手控えた、ということも想像に難くない。

いずれにせよ、今後「健康増進型」保険の新発売があれば、それが標準死亡率引き下げへの対応のひとつになっている可能性は高く、留意しておく必要があり、そうした意味で現在進行形と考えられる。

国内の金利がゼロ付近で推移するようになってからの生保業績、2017年度もそうだが、のキーワードのひとつは「外債」ということだろう。

現在の状況を一言でいえば、

資産運用面では、低金利の継続→資産運用対象としての国債の魅力減→外債投資へのシフト。

保険販売面でも、低金利の継続→貯蓄性商品の魅力減→利回りの高い外貨建て保険の好調。

ということになる。

まずは各社の資産運用計画を見てみると、2018年度は、引き続き外債投資は増加の方向にあるといえる。国債などがほぼゼロに近い利回りの状況では、そのくらいしか運用先はない。

外債については、例えば米国の利上げによる米国債の価格そのものの下落や、為替変動による下落などいくつかのリスクがある。これまでも生命保険会社は巨額の為替差損を計上するなどの環境も何年かに一度はあったし、これからも多少の覚悟は必要であろうが、リスク管理への経営層の関心も従来に比べ高まり、管理手法も高度化していることに加え、先に見たとおり実質的な自己資本(資本、基金に加え、各種の準備金など)も充実しているのが、過去よりも進化している点であろう。

外貨建保険については、例えばオーストラリアドル建ての保険というと、オーストラリア国債の利回りも日本の国債に比べれば高く、為替レートについても比較的安定しているので、顧客側からも貯蓄目的にかなっているし、保険会社にとっても、負債が外貨建であるので、為替リスクは負わない分、むしろ「責任準備金対応債券」として取り扱うなど、安全性も今のところ問題はなさそうである。

ただしこの種の保険(例えば以前の変額保険と同様に)は、いくら契約募集時に顧客に説明をしたとしても、必ずといっていいほど、為替変動などによる受取金が思っていたより小さいなどの重苦情がでてくる。現在は好調な販売状況に脚光があたっているが、いずれ満期あるいは年金開始など、保険金等受取の場面が増えてきた時、どうだろうか。為替変動リスクを顧客が負っていることが悪い形で顕在化しなければいいのだが。

3|株式投資も徐々に増加のきざし?

外債のほか、国内の株式が好調な推移をみせているので、好機と判断すれば配分を増やそうとする会社も見られる。

従来、日本の生命保険会社は株式に比較的多くの資金を投資していたが、バブルの崩壊などで直接手痛い損失を受けたことや、将来の経済価値ベースのソルベンシー規制で大きなリスクと評価されることを嫌って、株式の構成比は減少傾向となっていた。しかし一方で、株式が好調ならば、株式配当金の増加による基礎利益の増加が見込めることに着目してのことだと思われるが、このところは機動的に配分する(=増やす局面もありうる?)という資産配分方針の会社もある。この際、資産運用リスクが増加はするものの、収益性を高めることを優先することになるかもしれない。

(2018年07月10日「基礎研レポート」)

03-3512-1833

- 【職歴】

1987年 日本生命保険相互会社入社

・主計部、財務企画部、調査部、ニッセイ同和損害保険(現 あいおいニッセイ同和損害保険)(2007年‐2010年)を経て

2012年 ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

・日本証券アナリスト協会 検定会員

安井 義浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/22 | 保険と年金基金における各種リスクと今後の状況(欧州 2025.7)-EIOPAが公表している報告書(2025年7月)の紹介 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/31 | 2024年度生命保険決算の概要-利差益増により基礎利益は増加、国内債券は含み損だがほぼ問題なし | 安井 義浩 | 基礎研レポート |

| 2025/07/04 | 金融安定性に関するレポート(欧州)-EIOPAの定期報告書の公表 | 安井 義浩 | 基礎研レター |

| 2025/06/27 | 銀行と保険の気候関連リスク管理の強化にむけた取り組み(英国)-PRAの協議文書より。 | 安井 義浩 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年08月27日

Z世代にとってサステナビリティは本当に「意識高い系」なのか-若年層の「利他性」をめぐるジレンマと、その突破口の分析 -

2025年08月27日

探索的空間解析でみる日本人旅行客の「ホットスポット」とその特色~旅行需要の集積が認められた自治体の数は、全国で「105」~ -

2025年08月26日

大砲かバターか-国防費の大幅引き上げに動く欧州の現実 -

2025年08月26日

芝浦電子に対するM&A攻防-公開買付期間の延長 -

2025年08月26日

相続における死亡保険金-遺留分侵害請求

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2017年度生命保険決算の概要-低金利から始まる貯蓄性商品の減少と外債へのシフト】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2017年度生命保険決算の概要-低金利から始まる貯蓄性商品の減少と外債へのシフトのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!