- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- まるわかり“内部留保問題”-内部留保の分析と課題解決に向けた考察

2018年07月09日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2――内部留保の活用状況

1|設備投資は力強さに欠ける、大企業は海外投資を活発化

「内部留保」という言葉は「内部に蓄積されたお金」と誤解されることもあるが、実際は「内部に蓄積された過去の利益額」を示すものであり、その利益は次の段階として、様々な用途に使用される。決して、そのまま現預金として貯まっているわけではない。従って、内部留保(利益剰余金)増加によって生み出された資金が将来の利益に繋がる投資に回っているのであれば、人件費等の抑制は成長に向けたやむを得ない措置と捉えることが出来なくもない。

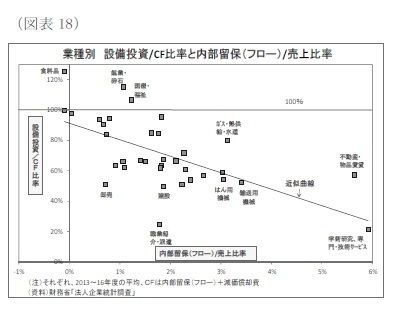

そこで、2016年度末の貸借対照表(以下、B/S)を2012年度末時点と比較してみると(図表15)、この間に負債・純資産サイド(資金調達サイド)は、利益剰余金(102兆円増)や借入金(37兆円増)などで211兆円増加した。この211兆円が各資産に分配されて運用されているわけだが、主に増加しているのは、投資有価証券(69兆円増)や現預金(43兆円増)であり、工場設備や店舗といった(国内)有形固定資産の増加は28兆円に留まる。

「内部留保」という言葉は「内部に蓄積されたお金」と誤解されることもあるが、実際は「内部に蓄積された過去の利益額」を示すものであり、その利益は次の段階として、様々な用途に使用される。決して、そのまま現預金として貯まっているわけではない。従って、内部留保(利益剰余金)増加によって生み出された資金が将来の利益に繋がる投資に回っているのであれば、人件費等の抑制は成長に向けたやむを得ない措置と捉えることが出来なくもない。

そこで、2016年度末の貸借対照表(以下、B/S)を2012年度末時点と比較してみると(図表15)、この間に負債・純資産サイド(資金調達サイド)は、利益剰余金(102兆円増)や借入金(37兆円増)などで211兆円増加した。この211兆円が各資産に分配されて運用されているわけだが、主に増加しているのは、投資有価証券(69兆円増)や現預金(43兆円増)であり、工場設備や店舗といった(国内)有形固定資産の増加は28兆円に留まる。

有形固定資産の増加が限定的に留まったのは、企業の設備投資がそれほど活発化しなかったためだ。

B/S上の当期末の有形固定資産は、前期末の有形固定資産残高に当期の設備投資額を加算し、減価償却費を控除した額に当たる。従って、基本的に減価償却を上回る設備投資を実施すれば増加することになる。

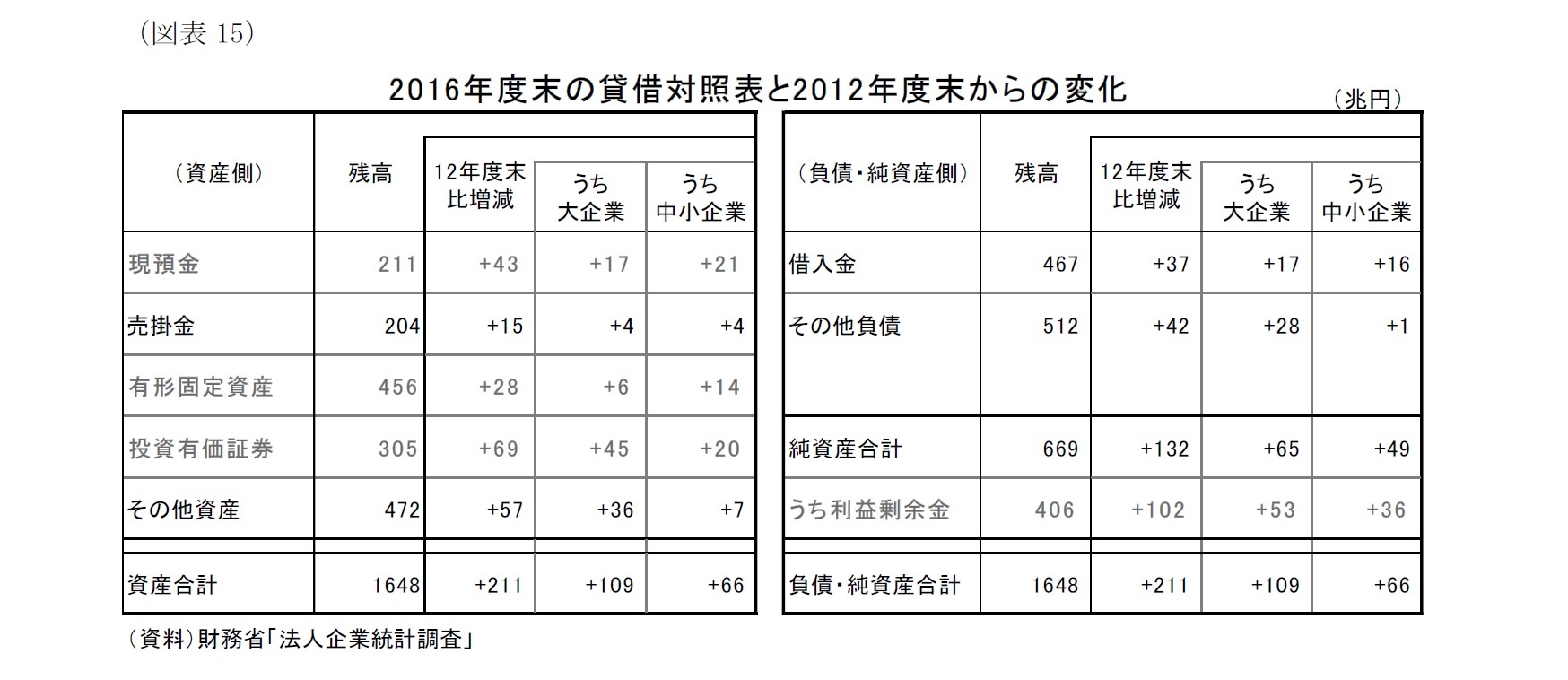

近年の設備投資額(ソフトウェア除き)は増加基調にあり、2016年度の設備投資額は43兆円と2012年度を8兆円上回る(図表16)。また、減価償却費(38兆円)と比べても、やや上回っている。

ただし、キャッシュフロー(以下「CF」、内部留保(フロー)+減価償却費)との対比では、設備投資は力強さに欠ける。企業のCFは2012年度から16年度にかけて、内部留保(フロー)の増加に伴って22兆円増加したが、設備投資額の増加は既述のとおり8兆円に留まっている(図表17)。

B/S上の当期末の有形固定資産は、前期末の有形固定資産残高に当期の設備投資額を加算し、減価償却費を控除した額に当たる。従って、基本的に減価償却を上回る設備投資を実施すれば増加することになる。

近年の設備投資額(ソフトウェア除き)は増加基調にあり、2016年度の設備投資額は43兆円と2012年度を8兆円上回る(図表16)。また、減価償却費(38兆円)と比べても、やや上回っている。

ただし、キャッシュフロー(以下「CF」、内部留保(フロー)+減価償却費)との対比では、設備投資は力強さに欠ける。企業のCFは2012年度から16年度にかけて、内部留保(フロー)の増加に伴って22兆円増加したが、設備投資額の増加は既述のとおり8兆円に留まっている(図表17)。

企業規模別に見ると(図表16)、中小企業ではCFの増加9兆円に対して設備投資が4兆円増、大企業ではCFの増加11兆円に対して設備投資が2兆円増となっており、特に大企業の設備投資が進んでいない。

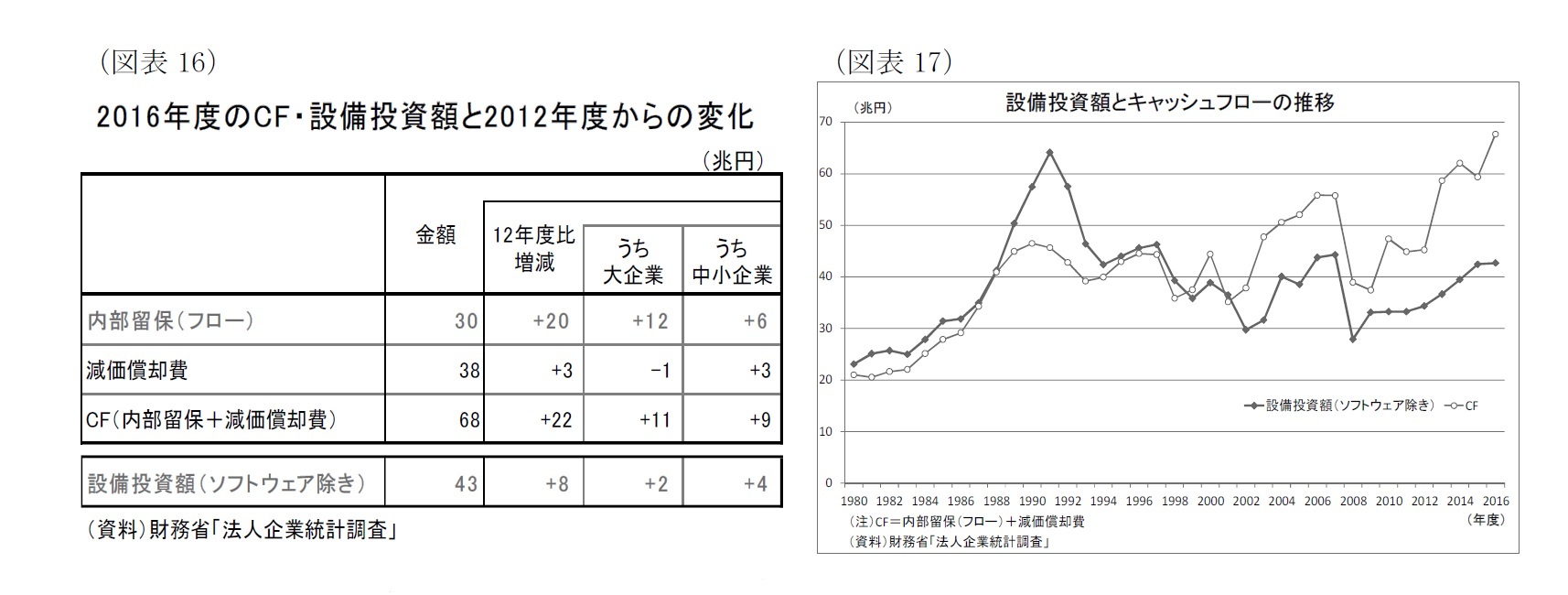

次に業種別に、内部留保(フロー)の売上に占める割合と設備投資のCFに占める割合を整理してみると(各2013年度~2016年度の平均)、まず、CFを上回る設備投資を実施した業種は3業種に過ぎない(図表18)。また全体として、「売上に占める内部留保積み増し分が高い業種ほど、CFに対する設備投資の割合が低い」という関係性が確認できる。

次に業種別に、内部留保(フロー)の売上に占める割合と設備投資のCFに占める割合を整理してみると(各2013年度~2016年度の平均)、まず、CFを上回る設備投資を実施した業種は3業種に過ぎない(図表18)。また全体として、「売上に占める内部留保積み増し分が高い業種ほど、CFに対する設備投資の割合が低い」という関係性が確認できる。つまり、業種別で見た場合、「内部留保を積み増すことでCFは増加するが、CFの増加分ほど資金を設備投資に回さない」傾向が強いことがわかる。

一方、B/S上で大きく増加しているのが投資有価証券であり、2016年度末残高305兆円は2012年度末から69兆円増加している(図表15)。企業規模別でみると、特に大企業で45兆円増と大きく増加(中小企業は20兆円増)している。大企業は、国内での設備投資を抑える一方で、高い成長が見込まれる海外で稼ぐために海外関係会社への投資や海外企業のM&Aを積極化しており、その結果、投資有価証券の残高が大きく増加したとみられる。

2|余剰資金が現預金に積み上がり、過大な水準に

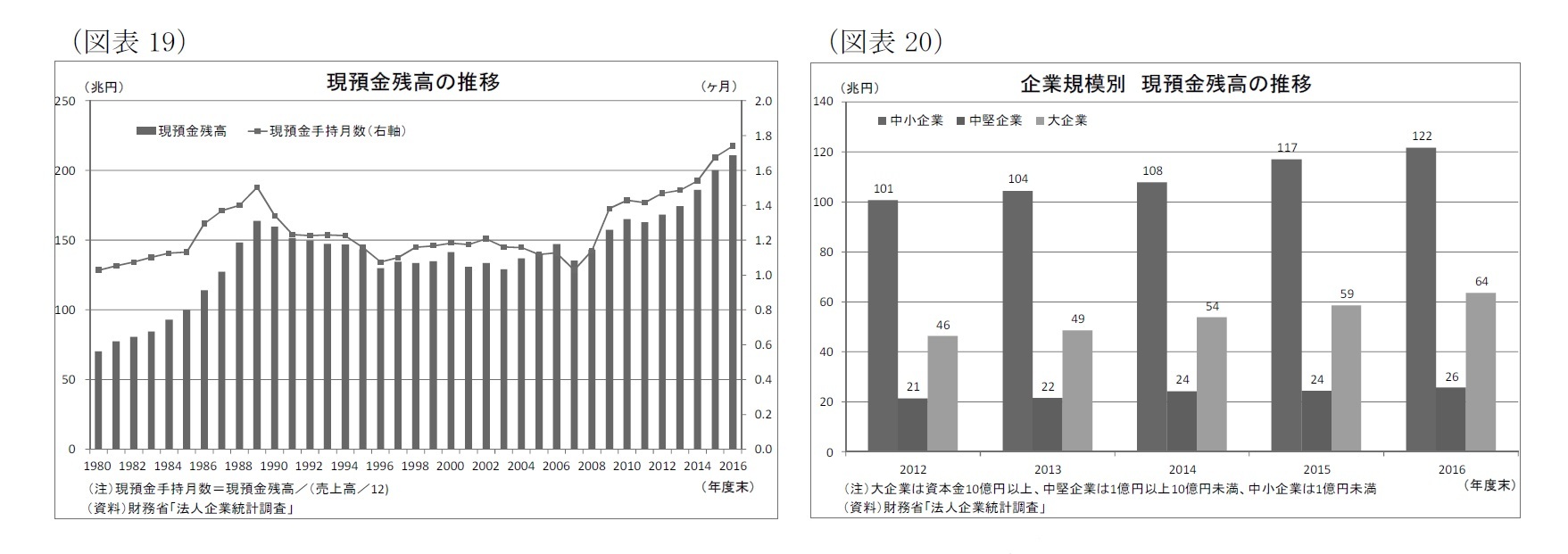

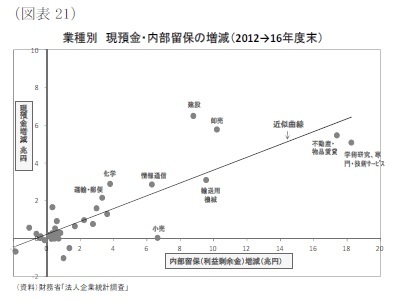

また、B/Sの資産サイドでは現預金の増加も目立つ。2016年度末の現預金残高は211兆円と2012年度末から43兆円増加し、過去最高を記録している(図表19)。

売上が増加していれば、運転資金等に当てるために現預金を厚めに持つ必要性が出てくるが、近年の売上の増加ペースは緩やかであるため、現預金を月間売上高で割った手持月数は2016年度末で1.7ヶ月分と2012年度末から0.2ヶ月分上昇している。仮に1980年度から2012年度までの長期平均である1.2か月分が適正水準とすると、その際の現預金残高は146兆円となり、2016年度末時点では65兆円が過大ということになる。マイナス金利政策の影響で国債等の利回りがマイナスとなり、一部運用資産が現預金に流れた面もあるとみられるが、2012年度末以降の公社債・その他の有価証券(流動資産計上分)の減少額は4兆円に過ぎないことから、影響は限定的だ。

現預金の積み上がりは、企業規模を問わず見られる事象だが、近年はとりわけ中小企業で顕著になっている。2012年度末から2016年度末にかけて、大企業では現預金が17兆円増加したのに対し、中小企業では21兆円増加している(図表20)。結果、2016年度末の企業全体の現預金のうち、6割弱が中小企業の保有分となっている。

中小企業は経営資源の制約によって大企業に比べて海外展開が難しく、投資有価証券に資金が回りにくいため、現預金への資金滞留が起こりやすい構造になっている。

また、B/Sの資産サイドでは現預金の増加も目立つ。2016年度末の現預金残高は211兆円と2012年度末から43兆円増加し、過去最高を記録している(図表19)。

売上が増加していれば、運転資金等に当てるために現預金を厚めに持つ必要性が出てくるが、近年の売上の増加ペースは緩やかであるため、現預金を月間売上高で割った手持月数は2016年度末で1.7ヶ月分と2012年度末から0.2ヶ月分上昇している。仮に1980年度から2012年度までの長期平均である1.2か月分が適正水準とすると、その際の現預金残高は146兆円となり、2016年度末時点では65兆円が過大ということになる。マイナス金利政策の影響で国債等の利回りがマイナスとなり、一部運用資産が現預金に流れた面もあるとみられるが、2012年度末以降の公社債・その他の有価証券(流動資産計上分)の減少額は4兆円に過ぎないことから、影響は限定的だ。

現預金の積み上がりは、企業規模を問わず見られる事象だが、近年はとりわけ中小企業で顕著になっている。2012年度末から2016年度末にかけて、大企業では現預金が17兆円増加したのに対し、中小企業では21兆円増加している(図表20)。結果、2016年度末の企業全体の現預金のうち、6割弱が中小企業の保有分となっている。

中小企業は経営資源の制約によって大企業に比べて海外展開が難しく、投資有価証券に資金が回りにくいため、現預金への資金滞留が起こりやすい構造になっている。

3――内部留保を巡る動きの総合評価と要因・背景の考察

1|総合評価

ここまでの話をまとめると、次のとおりとなる。

(1) 事業環境の改善などから、利益水準が大きく改善する一方、人件費・法人税・配当の増加がそれぞれ抑制されたため、企業規模を問わず、内部留保の増加ペースが加速、自己資本比率は過去最高レベルに。

(2) 人件費の増加率は多くの業種で付加価値増加率を下回っており、幅広く抑制されている。

(3) 内部留保の増加で生まれたCFは十分に設備投資に回らず、(大企業では)一部資金が海外投資に向かうものの、余剰資金が現預金に蓄積され、現預金の水準は過大となっている。

内部留保や現預金の増加自体は別に悪い事象ではないばかりか、日本経済にとって良い面もある。内部留保の増加は自己資本比率上昇に直結し、企業の財務基盤を強固なものにする。また、併せて現預金をある程度蓄積することで資金繰りに余裕が生まれ、経済危機など事業環境が悪化する際における企業の存続可能性を高める。

問題なのは、「内部留保の積み増しが、人件費や配当等の抑制によって一部実現されており、さらに内部留保増加によって得られたCFが設備投資に十分に回らず、多くが現預金に蓄積されている」ことだ。しかも、これらの事象は、「一部の大企業だけでなく、中小企業も含め、多くの業種で共通してみられる」。一言で言えば、「日本企業全体に蔓延する後ろ向き感の強い内部留保の積み増し」である。

このような企業の後ろ向きの姿勢は、日本経済の所得から投資・消費へという好循環や物価上昇を阻害する要因になっていると言えるだろう。

ここまでの話をまとめると、次のとおりとなる。

(1) 事業環境の改善などから、利益水準が大きく改善する一方、人件費・法人税・配当の増加がそれぞれ抑制されたため、企業規模を問わず、内部留保の増加ペースが加速、自己資本比率は過去最高レベルに。

(2) 人件費の増加率は多くの業種で付加価値増加率を下回っており、幅広く抑制されている。

(3) 内部留保の増加で生まれたCFは十分に設備投資に回らず、(大企業では)一部資金が海外投資に向かうものの、余剰資金が現預金に蓄積され、現預金の水準は過大となっている。

内部留保や現預金の増加自体は別に悪い事象ではないばかりか、日本経済にとって良い面もある。内部留保の増加は自己資本比率上昇に直結し、企業の財務基盤を強固なものにする。また、併せて現預金をある程度蓄積することで資金繰りに余裕が生まれ、経済危機など事業環境が悪化する際における企業の存続可能性を高める。

問題なのは、「内部留保の積み増しが、人件費や配当等の抑制によって一部実現されており、さらに内部留保増加によって得られたCFが設備投資に十分に回らず、多くが現預金に蓄積されている」ことだ。しかも、これらの事象は、「一部の大企業だけでなく、中小企業も含め、多くの業種で共通してみられる」。一言で言えば、「日本企業全体に蔓延する後ろ向き感の強い内部留保の積み増し」である。

このような企業の後ろ向きの姿勢は、日本経済の所得から投資・消費へという好循環や物価上昇を阻害する要因になっていると言えるだろう。

2|背景・要因

それでは、なぜ企業はこのような後ろ向きの姿勢を取るのであろうか?最大の要因は企業が「成長するイメージ」を持てていないためと考えられる。

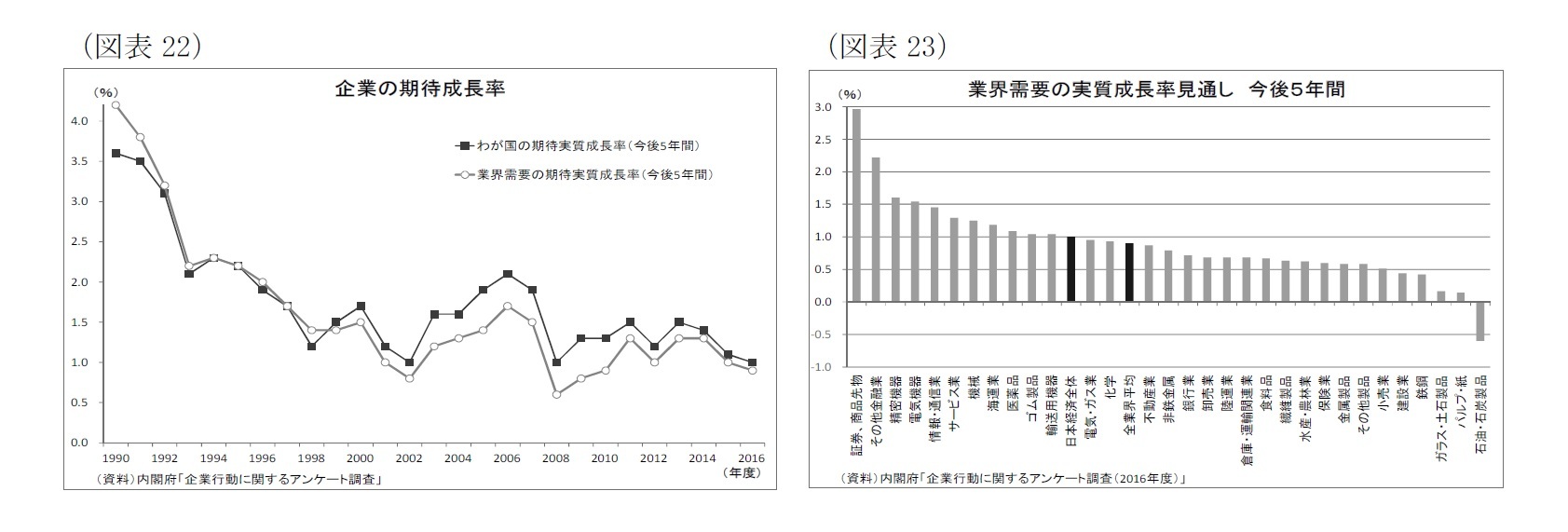

内閣府が企業に実施したアンケート調査によれば(図表22)、わが国の今後5年間の期待(予想)実質成長率は直近2016年度で年1.0%に過ぎない。バブル期の3.5%前後とは比べるべくもないが、2012年度時点の年1.2%さえも下回っている。さらに、業界需要の期待実質成長率が日本全体の期待成長率を下回って久しい点も注目される。直近では、特に紙・パルプや鉄鋼、石油・石炭、小売、建設といった内需依存度の高い業種の期待成長率が日本・業界全体を大きく下回っている(図表23)。

家計の将来不安は近年よく言われることであるが、企業でも少子高齢化に伴う人口減少や厳しい財政状況などを背景として、将来にかけて内需を中心とした低成長持続への懸念が根強いことがうかがえる。そのような状況では、将来にわたってのコスト増加に繋がりかねない人件費や設備投資等の増加を抑え、「いざという時」に備えた自己資本の積み増しを優先するという行動が、企業において正当化されやすくなる。

それでは、なぜ企業はこのような後ろ向きの姿勢を取るのであろうか?最大の要因は企業が「成長するイメージ」を持てていないためと考えられる。

内閣府が企業に実施したアンケート調査によれば(図表22)、わが国の今後5年間の期待(予想)実質成長率は直近2016年度で年1.0%に過ぎない。バブル期の3.5%前後とは比べるべくもないが、2012年度時点の年1.2%さえも下回っている。さらに、業界需要の期待実質成長率が日本全体の期待成長率を下回って久しい点も注目される。直近では、特に紙・パルプや鉄鋼、石油・石炭、小売、建設といった内需依存度の高い業種の期待成長率が日本・業界全体を大きく下回っている(図表23)。

家計の将来不安は近年よく言われることであるが、企業でも少子高齢化に伴う人口減少や厳しい財政状況などを背景として、将来にかけて内需を中心とした低成長持続への懸念が根強いことがうかがえる。そのような状況では、将来にわたってのコスト増加に繋がりかねない人件費や設備投資等の増加を抑え、「いざという時」に備えた自己資本の積み増しを優先するという行動が、企業において正当化されやすくなる。

(2018年07月09日「ニッセイ基礎研所報」)

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【まるわかり“内部留保問題”-内部留保の分析と課題解決に向けた考察】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

まるわかり“内部留保問題”-内部留保の分析と課題解決に向けた考察のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!