- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- まるわかり“内部留保問題”-内部留保の分析と課題解決に向けた考察

2018年07月09日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――内部留保の状況

1|内部留保は過去最高水準にまで増加

1|内部留保は過去最高水準にまで増加まず、内部留保の意味を整理しておくと、「内部留保」は厳密な意味での会計用語ではなく、一般的に勘定科目の「利益剰余金」のことを指す。「利益剰余金」というのは、過去の利益の蓄積を意味するストック概念であり、毎年の当期純利益(法人税支払い後の最終利益)から配当支払い分等を引いた残りが蓄積したものだ。

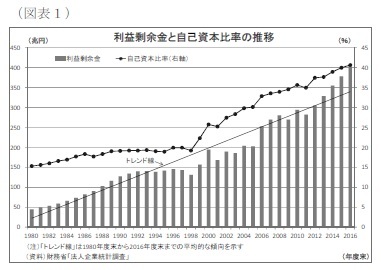

内部留保の動向を見ると(図表1)、長期的に増加基調が続いているが、アベノミクスが始まった2012年度を境として増加基調が強まっている。直近2016年度末の利益剰余金の額は406兆円と初めて400兆円を超え、2012年度末の304兆円から4年間で102兆円(1年当たり25兆円)増えた。2002年度末から2012年度末までの10年間の増加額が116兆円(1年当たり12兆円)であったのに比べて、増加ペースが加速している。

利益剰余金は資本金や資本準備金などとともに返済不要な自己資本の一部にあたる。従って、利益剰余金の増加に伴って自己資本は増加し、自己資本が総資産に占める割合である自己資本比率は2016年度末に初めて40%を突破した。

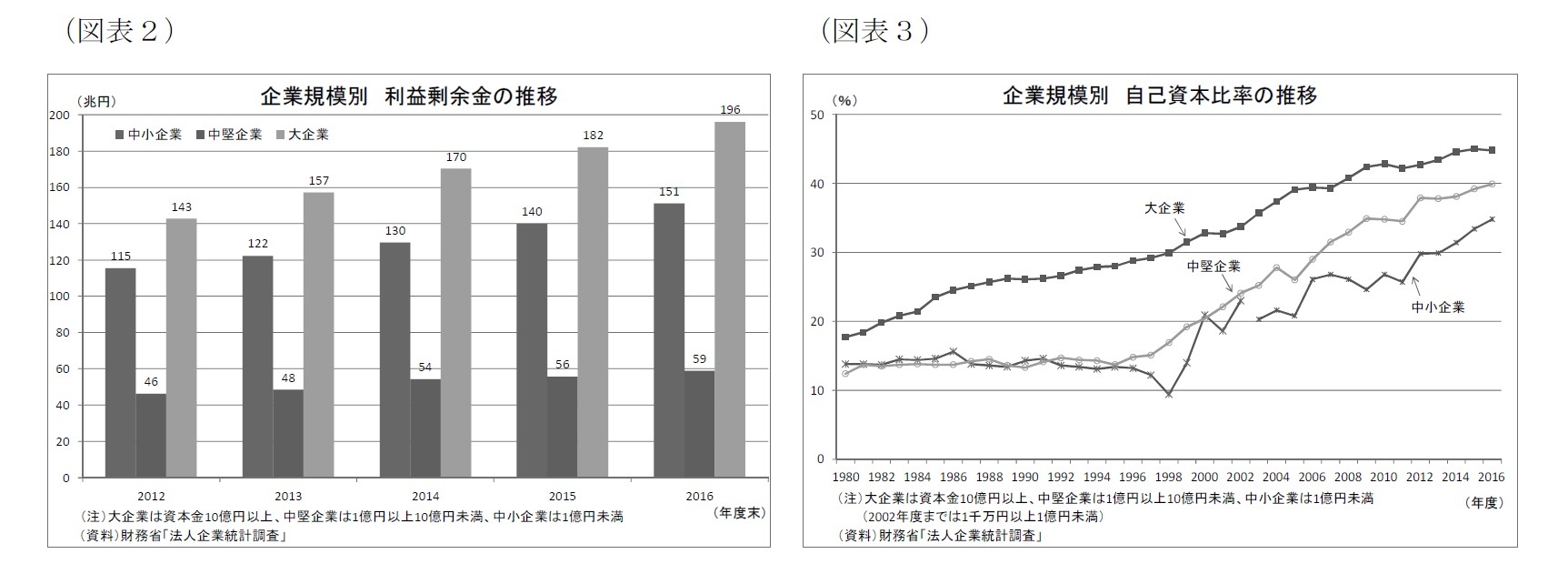

それでは、どのような企業が利益剰余金を蓄積しているのだろうか?企業規模別2に見ると(図表2)、大企業、中堅企業、中小企業のそれぞれにおいて、利益剰余金が増加している。2012年度末から2016年度末までの増加額は、大企業で53兆円、中堅企業で13兆円、中小企業で36兆円である。つまり、この間の企業全体の利益剰余金増加額(102兆円)のうち、約半分が大企業、1割が中堅企業、3~4割が中小企業の寄与ということになる。確かに大企業の寄与度が最も高いものの、中小企業の寄与度も高い。世間一般では、「大企業が内部留保を溜め込んでいる」というイメージが強いが、大企業のみならず中小企業でも内部留保は着実に増加している3。

この結果、自己資本比率についても、企業規模を問わず上昇基調にあり、それぞれ過去最高レベルにある(図表3)。

この結果、自己資本比率についても、企業規模を問わず上昇基調にあり、それぞれ過去最高レベルにある(図表3)。

2 大企業や中小企業の区分には様々な方法があるが、本稿では、大企業は資本金10億円以上、中堅企業は1億円以上10億円未満、中小企業は1億円未満とした。

3 報道等で言及される上場企業の利益剰余金が上記の大企業分を上回るのは、金融・保険業が含まれているうえ、連結ベースで計算されており、海外子会社の利益剰余金が含まれているためである。

2|利益の増加が内部留保増加の源泉

このように企業で内部留保が積み上がった主因は利益の改善にある。利益が大きく改善したため、利益の蓄積である内部留保の増加ペースが上がった。

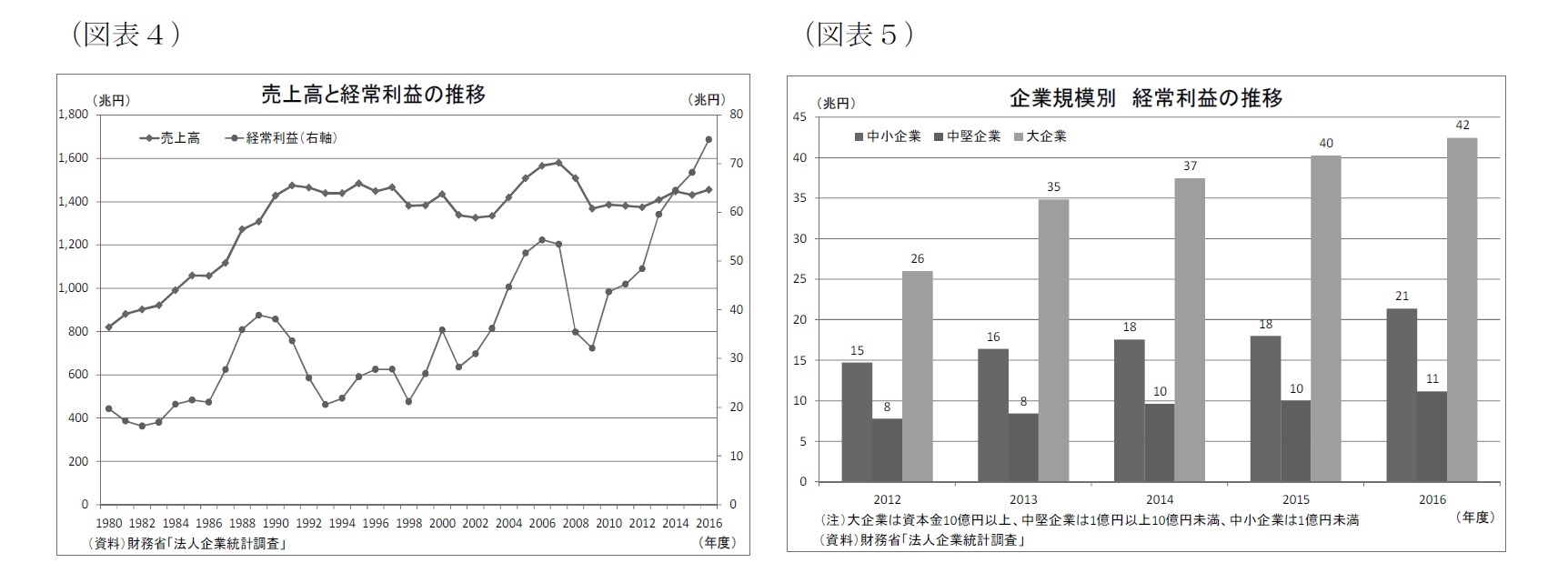

具体的には、2016年度の経常利益は75兆円で、2012年度の48兆円から27兆円増加し、過去最高を更新している(図表4)。売上高の増加に比べて利益の増加が著しいことから、円安の進行、原油価格の下落が利益の増加に大きく寄与したことがうかがわれる。また、大企業を中心に営業外収益が増加しており、海外子会社等からの受取配当金が増加したことも利益改善に繋がっている。

企業規模別で見ると(図表5)、大企業の経常利益増加幅が16兆円増と大きいものの、中小企業も7兆円増と明確な改善が見られる。

このように企業で内部留保が積み上がった主因は利益の改善にある。利益が大きく改善したため、利益の蓄積である内部留保の増加ペースが上がった。

具体的には、2016年度の経常利益は75兆円で、2012年度の48兆円から27兆円増加し、過去最高を更新している(図表4)。売上高の増加に比べて利益の増加が著しいことから、円安の進行、原油価格の下落が利益の増加に大きく寄与したことがうかがわれる。また、大企業を中心に営業外収益が増加しており、海外子会社等からの受取配当金が増加したことも利益改善に繋がっている。

企業規模別で見ると(図表5)、大企業の経常利益増加幅が16兆円増と大きいものの、中小企業も7兆円増と明確な改善が見られる。

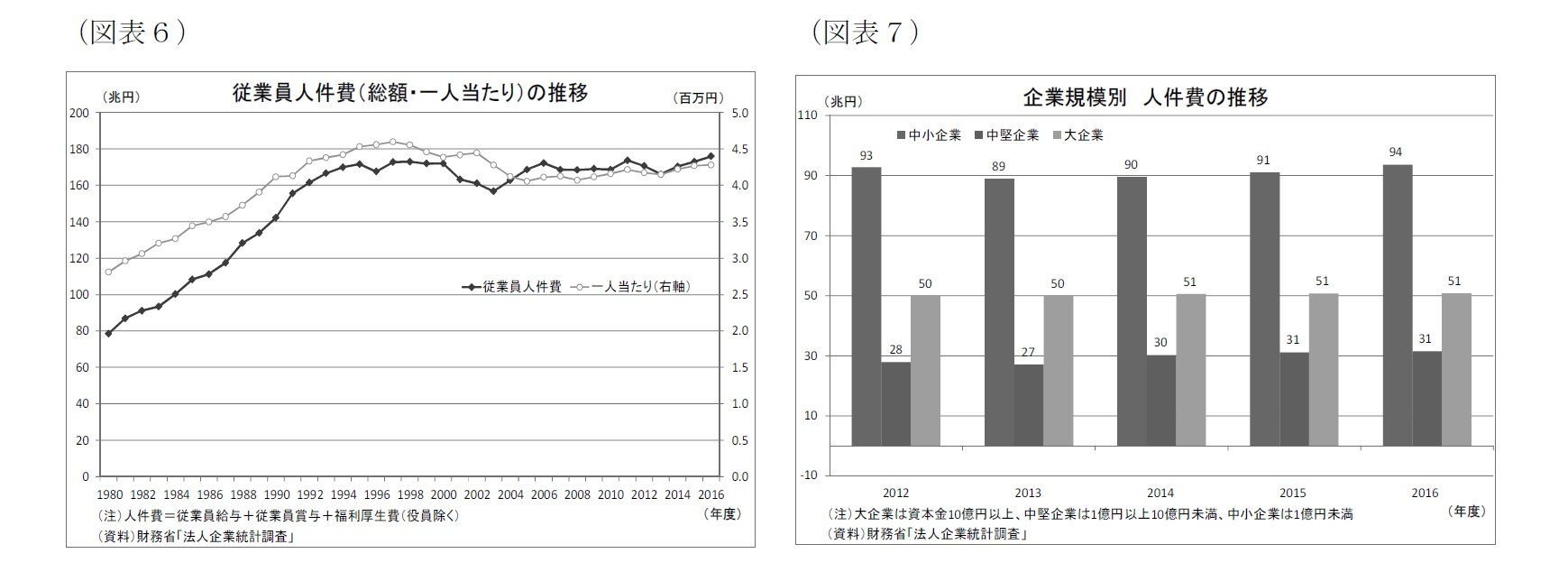

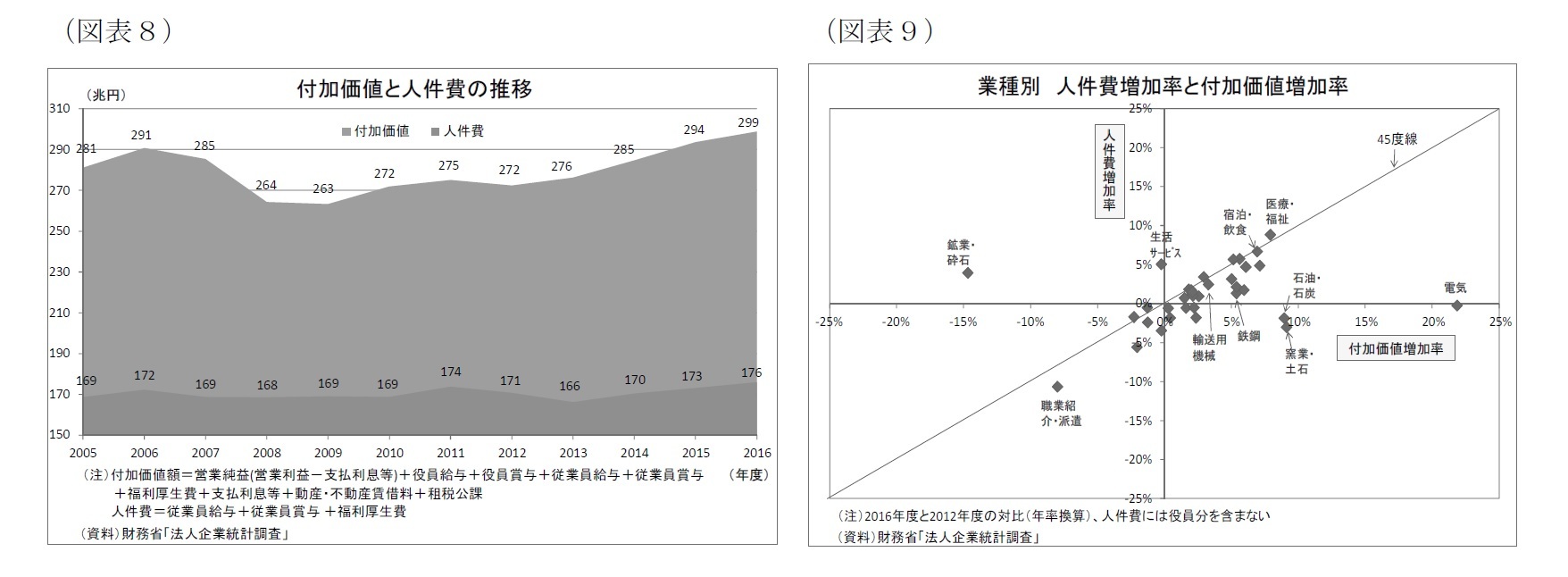

また、人件費の増加をより詳細に評価するため、企業が生み出した付加価値の増減と人件費の増減を比較すると(図表8)、2012年度から2016年度にかけて付加価値が26兆円増加した一方、人件費の増加は5兆円に留まっている。

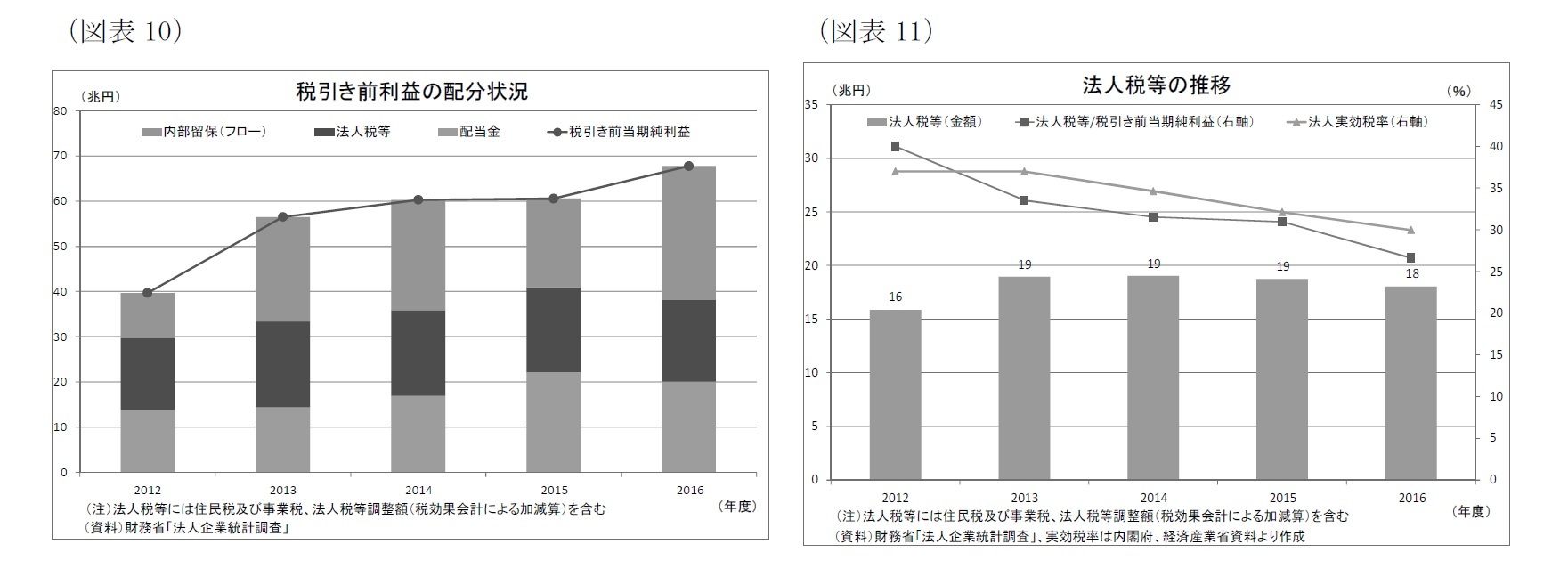

これを業種別に分解してみると(図表9)、多くの業種で人件費の増加率が付加価値の増加率を下回っている。具体的には、全35業種のうち、人件費の増加率(2012~16年度の年率)が、付加価値の増加率(同)を上回っている(45度線より左に位置する)のは8業種に留まり、残りの27業種は下回っている(45度線より右に位置する)。とりわけ、素材産業や輸出型製造業で付加価値よりも人件費を抑える傾向が強い。

以上のとおり、幅広い業種で、付加価値の増加に対して人件費の増加を抑えた結果、内部留保の原資である利益水準が改善した面がある。

これを業種別に分解してみると(図表9)、多くの業種で人件費の増加率が付加価値の増加率を下回っている。具体的には、全35業種のうち、人件費の増加率(2012~16年度の年率)が、付加価値の増加率(同)を上回っている(45度線より左に位置する)のは8業種に留まり、残りの27業種は下回っている(45度線より右に位置する)。とりわけ、素材産業や輸出型製造業で付加価値よりも人件費を抑える傾向が強い。

以上のとおり、幅広い業種で、付加価値の増加に対して人件費の増加を抑えた結果、内部留保の原資である利益水準が改善した面がある。

4 国民経済計算における名目雇用者報酬はこの間に15兆円増加(253兆円→269兆円)しており、10兆円の乖離があるが、法人企業統計の対象は営利法人等に限られ、雇用増の著しい医療・社会福祉法人が含まれないことが主因と考えられる。

(2018年07月09日「ニッセイ基礎研所報」)

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【まるわかり“内部留保問題”-内部留保の分析と課題解決に向けた考察】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

まるわかり“内部留保問題”-内部留保の分析と課題解決に向けた考察のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!