- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 外国人就労の現状と課題-将来の経済基盤を考える

外国人就労の現状と課題-将来の経済基盤を考える

総合政策研究部 准主任研究員 鈴木 智也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――外国人就労の拡大、「領域」の議論を

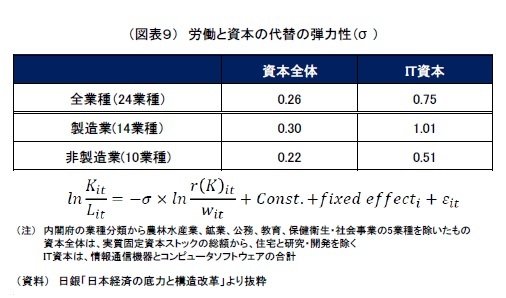

高度外国人材については、国内に流入する人材が国際的に見ても少ないことが課題である。OECDによると、2010年時点の総人口に占める外国生まれの高度人材(高等教育修了程度)の割合は、他の先進諸国が10%を越えるのに対して日本は1.0%となっており、国際的に見ても極めて低い水準にある(図表7)。また、スイスのビジネススクール国際経営開発研究所(IMD)が発表した世界人材ランキング(IMD WORLD TALENT RANKING 2017)によると、世界の高度人材が魅力的と感じる国別ランキングでは、日本は世界63カ国中51位と驚くほど低い位置にある(図表8)。そのような状況の中、日本に来て学びそのまま就職することを希望する留学生に対しては、雇用先の確保が十分ではなく、要望を満たすことができていない。日本学生支援機構の調査2によると、日本国内で就職を希望する留学生(大学および大学院に在籍)は6割超存在するにも関わらず、実際に就職できた留学生は3割弱に留まっているという。

2 外国人留学生進路状況・学位授与状況調査および私費外国人留学生生活実態調査。

3 在留資格で見た場合の高度外国人材は、高度専門職(1号・2号)および特定活動による在留資格を有する者と定義。

高度外国人材以外の人材については、基本的に就労が認められていないのが現状である(ただし、技能実習や資格外活動などでアルバイトやパートとして就労している)。しかし、人手不足の業種や規模の小さな中小零細企業、それらに依存する地域などでは、もはや外国人材抜きに経済活動を維持していくことが困難となっている実態がある。現実が外国人就労を前提としているにも関わらず、この領域における外国人就労の拡大を巡る議論は進んでいない。第9次雇用対策基本計画4では「国内の労働市場にかかわる問題を始めとして日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすとともに、送出し国や外国人労働者本人にとっての影響も極めて大きいと予想されることから、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応することが不可欠」との慎重な姿勢が示されているものの、未来投資戦略5では「経済・社会基盤の持続可能性を確保していくため、真に必要な分野に着目しつつ、外国人材受入れの在り方について、総合的かつ具体的な検討を進める」と検討の必要性が認められている。しかし現状では、2017年9月にようやく介護の在留資格が創設され施行されたところである。介護以外の領域でも外国人就労は拡大しており、これらの領域についても外国人就労の門戸を開くことを検討する必要があるだろう。

4 1999年に閣議決定された第9次雇用対策基本計画は、日本における外国人労働者受入れに関する基本方針が示されている。

5 2017年に閣議決定された未来投資戦略は、安部政権における5度目の成長戦略である。Society5.0という新しい社会の実現に向けた取り組みがまとめられている。

4――おわりに

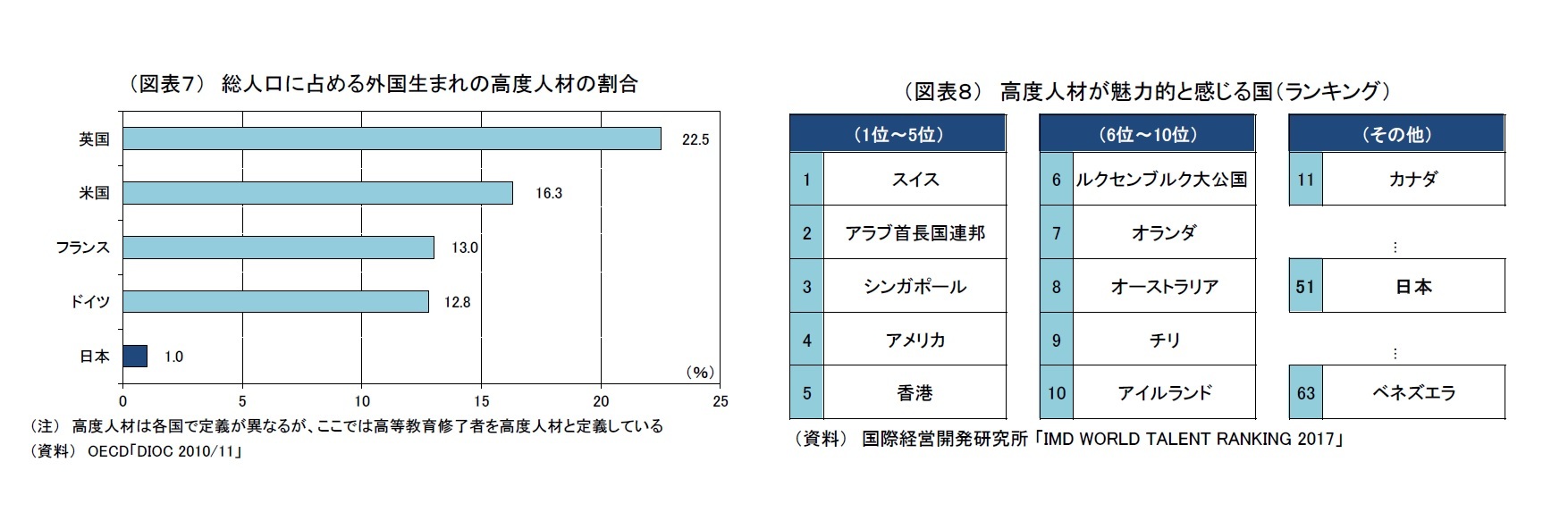

外国人就労の領域拡大は、労働経済学の視点から見ても日本経済に好ましい。それは労働と資本の代替の弾力性から理解することができる。労働と資本の代替の弾力性(σ)とは、労働(L)を資本(K)でどれだけ置き換えることができるのかを示した尺度である。この理論は、労働価格(w)が資本価格(r)に対して相対的に変化したとき、企業がコストを最小化するため、両者に対する需要を変化させるとする考え方に基づく。簡易的には、労働と資本の代替の弾力性(σ)が大きいほど労働と資本の置き換えが容易であると理解しても差し支えないだろう。日銀が算出した代替の弾力性(推計値)では、製造業と非製造業のそれぞれに対し、資本全体に対する代替の弾力性は0.30と0.22、IT資本のみに対する代替の弾力性は1.01と0.51となっている(図表9)。いずれの場合も非製造業が製造業に比べて小さく、その違いはIT資本のみに対する場合でより顕著に表れている。これは、非製造業において労働を資本で置き換えることが相対的に難しく、ITの技術進歩による恩恵が製造業と比較すると及びにくいことを示唆するものである。

外国人就労の領域拡大は、労働経済学の視点から見ても日本経済に好ましい。それは労働と資本の代替の弾力性から理解することができる。労働と資本の代替の弾力性(σ)とは、労働(L)を資本(K)でどれだけ置き換えることができるのかを示した尺度である。この理論は、労働価格(w)が資本価格(r)に対して相対的に変化したとき、企業がコストを最小化するため、両者に対する需要を変化させるとする考え方に基づく。簡易的には、労働と資本の代替の弾力性(σ)が大きいほど労働と資本の置き換えが容易であると理解しても差し支えないだろう。日銀が算出した代替の弾力性(推計値)では、製造業と非製造業のそれぞれに対し、資本全体に対する代替の弾力性は0.30と0.22、IT資本のみに対する代替の弾力性は1.01と0.51となっている(図表9)。いずれの場合も非製造業が製造業に比べて小さく、その違いはIT資本のみに対する場合でより顕著に表れている。これは、非製造業において労働を資本で置き換えることが相対的に難しく、ITの技術進歩による恩恵が製造業と比較すると及びにくいことを示唆するものである。日本の労働市場において人手不足が深刻化している産業は、建設業、運輸業、宿泊業などである。労働と資本の代替の弾力性から見ると、この種の産業では労働を資本で代替することが相対的に難しい。現在実施されている政府の取り組みは、技術革新による生産性向上や女性および高齢者の就労促進という国内人材活用に関するものが中心だ。しかし、これらの取り組みは今ある人手不足産業を含む一部の非製造業において、限定的な効果に留まる可能性がある。建設業、運輸業、宿泊業などの人手不足が深刻になっている産業では、既に外国人労働者の受入れ拡大が待ったなしの課題となっているのである。

なお、政府のこれらの取り組みについては、今後その真価を問われることとなるが、仮にその取り組みが期待通りに進まなかった場合、外国人労働者を今まで以上に必要とする事態も想定される。そのような事態に陥ったとき、実態にそぐわない外国人就労の規制が残されたままであれば、柔軟な人材投入が妨げられ、日本経済の持続的な成長が損なわれてしまうことも懸念される。

以上から、本丸となる取り組みが期待通りに進展しなかった場合に備えて、コンティンジェンシープランとして建設業、運輸業、宿泊業などにおける外国人就労の拡大を、検討し始めておく必要があるのではないだろうか。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年05月21日「基礎研レター」)

03-3512-1790

- 【職歴】

2011年 日本生命保険相互会社入社

2017年 日本経済研究センター派遣

2018年 ニッセイ基礎研究所へ

2021年より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

鈴木 智也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/16 | 外国人問題が争点化した背景-取り残されたと憤る層を包摂する政策を | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

| 2025/06/23 | 内国歳入法899条項(案)-TACOで終わらなければ、日本にも影響か? | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

| 2025/04/10 | 日米交渉、為替条項はどうなる?-トランプ1.0の宿題 | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

| 2025/04/08 | トランプ政権の時間軸-世界や米国の有権者はいつまで我慢できるのか | 鈴木 智也 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【外国人就労の現状と課題-将来の経済基盤を考える】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

外国人就労の現状と課題-将来の経済基盤を考えるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!