- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 中国経済の現状と今後の注目点~米中貿易摩擦は中国の債務問題を深刻化させる恐れ!

2018年04月27日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2.今後の注目点

[1] 米中貿易摩擦はどこまでエスカレートするか

米国と中国の貿易摩擦が深刻化してきた。まず、米国が安全保障上の脅威を理由に通商拡大法232条に基づく追加関税(鉄鋼25%、アルミ10%)を3月23日に発動、中国はそれに対抗して追加関税(ナッツ類やワインなど15%、豚肉など25%)を4月2日に発動した。さらに、米国は中国による知的財産権の侵害に対する制裁措置として通商法301条に基づく追加関税(1300品目、500億ドル、税率25%)を4月3日に発表、中国はそれに対抗しての追加関税(106品目、500億ドル、税率25%)を4月4日に発表した。そして4月5日、トランプ米大統領が通商法301条に基づく1000億ドルの積み増しの是非を米通商代表部(USTR)に指示したと発表、米国が追加関税商品リストを発表すれば中国も対抗措置をとる構えを見せた。しかし、4月10日に中国の習近平国家主席が博鰲(ボアオ)で対外開放に関する4つの重大措置((1)外資参入規制を緩和、(2)外資投資環境を改善、(3)知的財産権の保護を強化、(4)輸入を主体的に拡大)を発表すると、トランプ米大統領は「習氏の温かい言葉に感謝する」と応じ、米中の関税引き上げ合戦は収束に向かうかと見られた。ところが4月16日、米商務省産業安全保障局(BIS)は中国通信機器メーカー大手の中興通訊(ZTE)が米国の制裁処置に違反してイランや北朝鮮に通信機器を輸出していた問題に関して虚偽の説明をしていたとしてZTEに対し米国製品の購入権を7年間禁じる命令を下した。これを受けて、中国商務省の報道官は「我々はあくまでの戦う」と表明、米国と中国の貿易摩擦は情報技術(IT)を巡る覇権争いの様相も帯びてきた。

このまま米中貿易摩擦がエスカレートしていくと、中国にとっては対米輸出で不利な立場になるだけでなく、後述の「過剰債務問題」にも悪影響が及ぶ恐れがあり、さらにITで出遅れれば製造強国を目指す「中国製造2025」の障害ともなりかねないだけに、今後の成り行きが注目される。

米国と中国の貿易摩擦が深刻化してきた。まず、米国が安全保障上の脅威を理由に通商拡大法232条に基づく追加関税(鉄鋼25%、アルミ10%)を3月23日に発動、中国はそれに対抗して追加関税(ナッツ類やワインなど15%、豚肉など25%)を4月2日に発動した。さらに、米国は中国による知的財産権の侵害に対する制裁措置として通商法301条に基づく追加関税(1300品目、500億ドル、税率25%)を4月3日に発表、中国はそれに対抗しての追加関税(106品目、500億ドル、税率25%)を4月4日に発表した。そして4月5日、トランプ米大統領が通商法301条に基づく1000億ドルの積み増しの是非を米通商代表部(USTR)に指示したと発表、米国が追加関税商品リストを発表すれば中国も対抗措置をとる構えを見せた。しかし、4月10日に中国の習近平国家主席が博鰲(ボアオ)で対外開放に関する4つの重大措置((1)外資参入規制を緩和、(2)外資投資環境を改善、(3)知的財産権の保護を強化、(4)輸入を主体的に拡大)を発表すると、トランプ米大統領は「習氏の温かい言葉に感謝する」と応じ、米中の関税引き上げ合戦は収束に向かうかと見られた。ところが4月16日、米商務省産業安全保障局(BIS)は中国通信機器メーカー大手の中興通訊(ZTE)が米国の制裁処置に違反してイランや北朝鮮に通信機器を輸出していた問題に関して虚偽の説明をしていたとしてZTEに対し米国製品の購入権を7年間禁じる命令を下した。これを受けて、中国商務省の報道官は「我々はあくまでの戦う」と表明、米国と中国の貿易摩擦は情報技術(IT)を巡る覇権争いの様相も帯びてきた。

このまま米中貿易摩擦がエスカレートしていくと、中国にとっては対米輸出で不利な立場になるだけでなく、後述の「過剰債務問題」にも悪影響が及ぶ恐れがあり、さらにITで出遅れれば製造強国を目指す「中国製造2025」の障害ともなりかねないだけに、今後の成り行きが注目される。

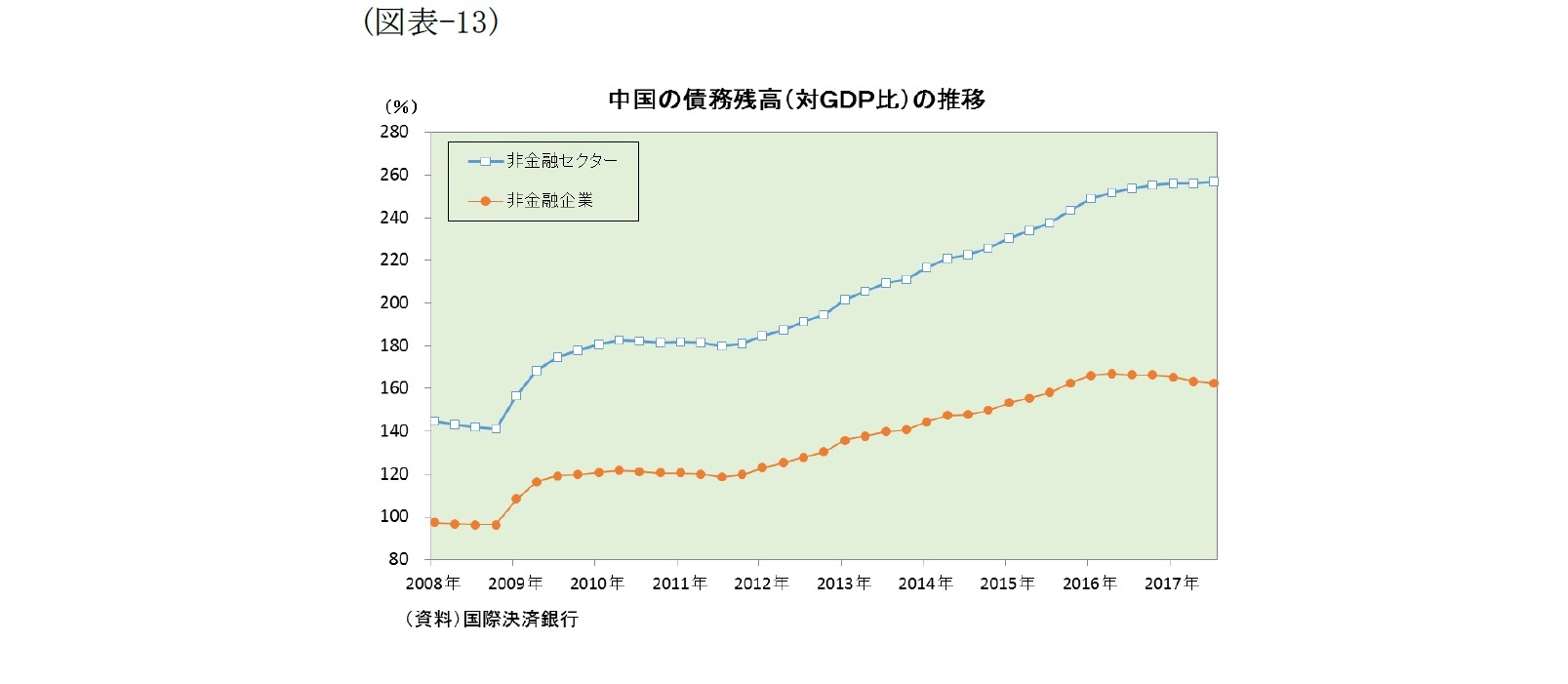

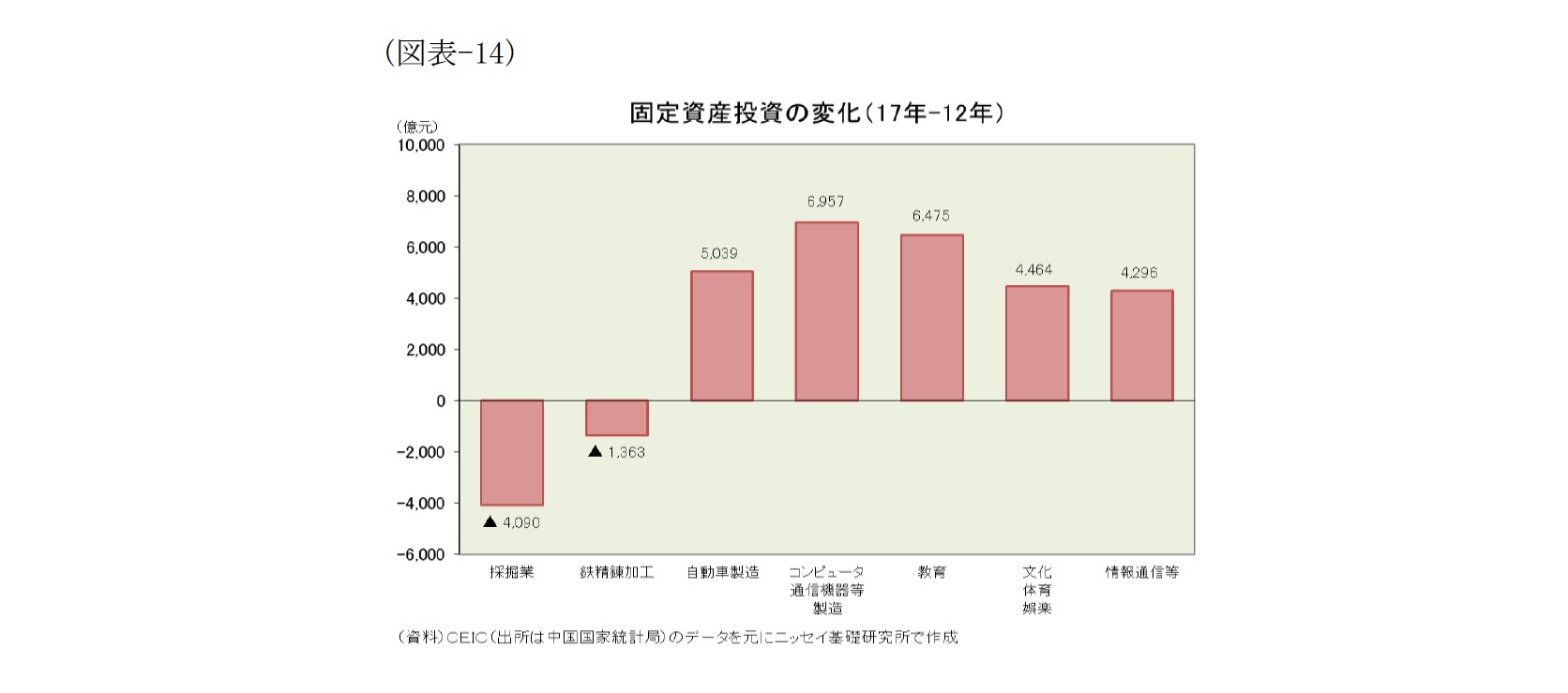

中国の債務問題は生産設備問題とセットで考える必要がある。巨大化した債務の6割強を借りているのは非金融企業であり、その債務(負債サイド)のバランスシートの反対側(資産サイド)には生産設備があるからだ。例えば、世界における中国のGDPシェアは約15%だが、粗鋼生産では世界の約5割を占めており、中国国内で利用しきれない鉄鋼は海外へ輸出することになり、輸出できなければ設備稼働率は下がる。そして、前述の米中貿易摩擦で対米輸出が減少すれば設備稼働率が低下して生産設備の過剰感はさらに強まる恐れがある。中国政府は、鉄鋼業や石炭業などを皮切りに生産設備を削減するよう指導し始めた。これを反映して、非金融企業の債務は16年6月末のGDP比166.8%をピークに17年9月末には162.5%まで低下、採掘業や鉄精錬加工などの投資も減少してきた(図表-14)。しかし、これは鉄鋼業や石炭業に限った問題ではなくセメントや板ガラスなど多くの製造業にも共通する問題だ。昨年12月に開催された中央経済工作会議では、過剰生産設備の削減を継続する方針を確認、過剰生産設備の削減とともに過剰債務の削減を継続すると見られる。また、それは国内の労働者が余ることを意味しており、急ぎ過ぎれば社会不安を招きかねない問題でもある。従って、米中貿易摩擦の行方に注目するとともに、その債務問題への波及にも注意する必要がある。そして、それは後述の中国プラットフォーム企業や「一帯一路」構想がどれだけ新しい雇用機会を生み出せるかとも関連した問題である。

[3] 中国プラットフォーム企業の隆盛は持続するか

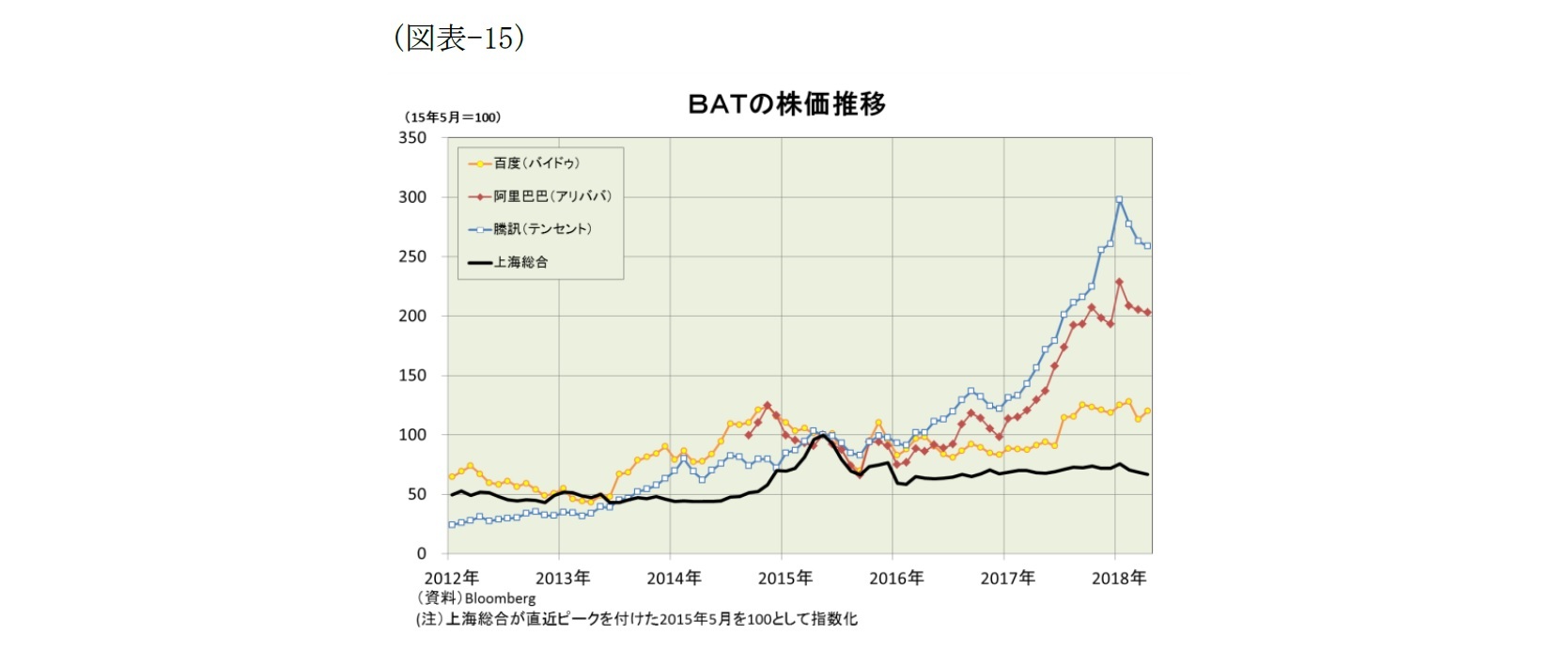

中国では、BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)を代表とするプラットフォーム企業が中国経済を牽引し始めている。中国ではネット販売が急増、小売売上高に占めるネット販売の比率は10年前の数%からいまや20%前後に達した。ネット販売とともにスマホ決済が普及したことで利便性が高まり、新たな消費需要を喚起している。こうした動きがビジネスチャンスを生み出したことで17年の起業は1割近く増加した。また、ネット販売の急増に伴って、物流網の整備が進み、前述の過剰生産設備の削減で余った雇用の受け皿ともなった。さらに、中国政府が15年に打ち出した「インターネット+」がこれを後押ししており、都市部だけでなく農村部にもネット販売が波及して農村部で消費ブームを起こすとともに、農村部の食料品や手工芸品を、インターネットを通じて都市部へ提供するビジネスも盛んになり、農村部の活性化にも一役買っている。このように「インターネット+」は消費需要を喚起しただけでなく、新たな投資や起業を促すことにも結び付いて、債務と生産設備の同時調整に追われる中国経済に新たな風を吹きこんでいる。そして、それを牽引した中国プラットフォーム企業の株価は急上昇、15年夏に急落する前の高値を大きく超えている(図表-15)。中国プラットフォーム企業の隆盛がもたらした好循環は今後も続くのか要注目である。

中国では、BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)を代表とするプラットフォーム企業が中国経済を牽引し始めている。中国ではネット販売が急増、小売売上高に占めるネット販売の比率は10年前の数%からいまや20%前後に達した。ネット販売とともにスマホ決済が普及したことで利便性が高まり、新たな消費需要を喚起している。こうした動きがビジネスチャンスを生み出したことで17年の起業は1割近く増加した。また、ネット販売の急増に伴って、物流網の整備が進み、前述の過剰生産設備の削減で余った雇用の受け皿ともなった。さらに、中国政府が15年に打ち出した「インターネット+」がこれを後押ししており、都市部だけでなく農村部にもネット販売が波及して農村部で消費ブームを起こすとともに、農村部の食料品や手工芸品を、インターネットを通じて都市部へ提供するビジネスも盛んになり、農村部の活性化にも一役買っている。このように「インターネット+」は消費需要を喚起しただけでなく、新たな投資や起業を促すことにも結び付いて、債務と生産設備の同時調整に追われる中国経済に新たな風を吹きこんでいる。そして、それを牽引した中国プラットフォーム企業の株価は急上昇、15年夏に急落する前の高値を大きく超えている(図表-15)。中国プラットフォーム企業の隆盛がもたらした好循環は今後も続くのか要注目である。

[4] 一帯一路がどんな展開を見せるのか

17年5月、中国は「一帯一路」国際協力サミットフォーラムを開催、100ヵ国以上の約1500人が参加、イタリア、ロシア、インドネシアなど29ヵ国の元首が集まった。「一帯一路」は長期的視野に立った構想であり、中国からその沿線国への輸出や投資はまだそれほど大きくない。しかし、「一帯一路」沿線国との貿易は全体を上回る伸びを示しており、中国と沿線国とを結ぶ鉄道・道路・パイプライン・海路・空路・宇宙のいわゆる「六路」の整備が進むに連れてさらに増えるだろう。また、電力や上下水道などインフラの整備が進んでいけば、製造拠点を「一帯一路」沿線国の海外経済貿易協力区(工業団地など)へ移すことが可能となり、生産設備の輸出や中国人労働者の雇用も増える。さらに、中国プラットフォーム企業にとっても「一帯一路」は活動範囲を広げる上で大きなチャンスとなる。中国プラットフォーム企業は“内弁慶”と言われるように中国国内の売上では市場を支配したものの、海外展開はまだ始まったばかりだ。「一帯一路」構想が今後どんな展開を見せるのか注目しておきたい。

17年5月、中国は「一帯一路」国際協力サミットフォーラムを開催、100ヵ国以上の約1500人が参加、イタリア、ロシア、インドネシアなど29ヵ国の元首が集まった。「一帯一路」は長期的視野に立った構想であり、中国からその沿線国への輸出や投資はまだそれほど大きくない。しかし、「一帯一路」沿線国との貿易は全体を上回る伸びを示しており、中国と沿線国とを結ぶ鉄道・道路・パイプライン・海路・空路・宇宙のいわゆる「六路」の整備が進むに連れてさらに増えるだろう。また、電力や上下水道などインフラの整備が進んでいけば、製造拠点を「一帯一路」沿線国の海外経済貿易協力区(工業団地など)へ移すことが可能となり、生産設備の輸出や中国人労働者の雇用も増える。さらに、中国プラットフォーム企業にとっても「一帯一路」は活動範囲を広げる上で大きなチャンスとなる。中国プラットフォーム企業は“内弁慶”と言われるように中国国内の売上では市場を支配したものの、海外展開はまだ始まったばかりだ。「一帯一路」構想が今後どんな展開を見せるのか注目しておきたい。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年04月27日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中国経済の現状と今後の注目点~米中貿易摩擦は中国の債務問題を深刻化させる恐れ!】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中国経済の現状と今後の注目点~米中貿易摩擦は中国の債務問題を深刻化させる恐れ!のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!